Запасы полезных ископаемых в шахтном поле

В

пределах шахтного поля заключены

определенные запасы полезного ископаемого.

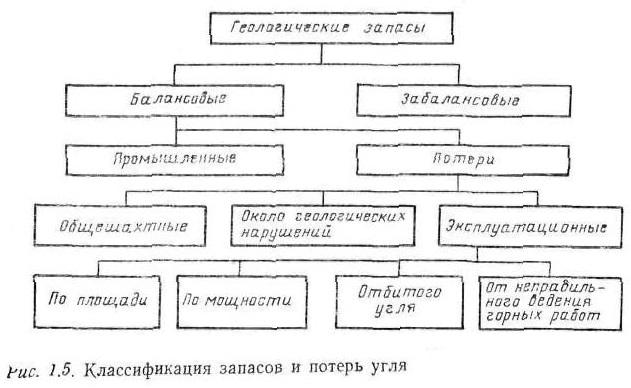

Различают геологические, балансовые

и забалансовые

запасы (рис.

1.5).

Геологическими

запасами называют

общее количество запасов полезного

ископаемого месторождения или его

части.

Балансовыми

запасами называют

такие запасы, разработка которых

экономически целесообразна; по качеству

полезного ископаемого они отвечают

требованиям их промышленного использования,

а по количеству и условиям залегания

пригодны для добывания при современном

уровне техники.

Забалансовые

запасы не

отвечают действующим кондициям по

мощности н качеству, однако их следует

рассматривать как объект освоения в

будущем, по мере развития техники,

технологии добычи и переработки полезных

ископаемых.

Балансовые

запасы равны

геологическим за вычетом забалансовых

запасов. К

забалансовым относят запасы, которые

сосредоточены в пластах нерабочей

мощности или уголь имеет высокую

зольность, сверхлимитное содержание

серы, или залегают на глубине, недоступной

для разработки с использованием

существующей технологии. Запасы

полезного ископаемого в зависимости

от их изученности подразделяются на

четыре категории: А, В, С1 и С2.

К категории

А относятся

запасы, детально разведанные и изученные

с помощью горных выработок; имеются

полные данные о качестве полезного

ископаемого.

К категории

В относятся

запасы, которые разведаны и изучены в

меньшей степени, чем запасы категории

А. Запасы этой категории оконтурены

разведочными выработками, позволяющими

выяснить основные особенности залегания

и качество полезного ископаемого без

разделения их на кондиционные и

некондиционные. Кондиции пластов

устанавливаются в зависимости от их

мощности, марки и зольности угля, района

расположения месторождения, угла падения

пластов и других факторов.

К категории

С1 относятся

запасы, которые установлены на основании

данных отдельных разведочных выработок,

геологических и геофизических съемок;

условия залегания и качество полезного

ископаемого изучены в общих чертах.

К категории

С2 относятся

запасы, оцененные только по геологическим

данным.

Строительство

новой шахты допускается в том случае,

когда запасы категории А + В составляют

более 50% общих запасов

шахтного поля, а

остальная часть относится к категории

С1. При разработке шахтного поля не

все балансовые запасы могут быть выданы

на поверхность. Часть их остается в

недрах н составляет потери. Величина

потерь оценивается в процентах или

выражается в виде коэффициента потерь,

представляющего собой отношение

количества потерянного полезного

ископаемого к его балансовым запасам.

8. Основные параметры шахты.

Шахта,

как горное предприятие, характеризуется

качественными и количественными

параметрами. Качественные характеристики

включают сведения, которые определяют

принципиальные особенности предприятий

и могут быть выражены только путем их

описания. К ним, например, относится

способ вскрытия и подготовки шахтного

поля.

Количественные

характеристики (параметры) шахты выражают

с помощью чисел. К основным количественным

параметрам относят: производственную

мощность, срок службы, балансовые и

промышленные запасы, размеры шахтного

поля по простиранию и падению. Различают

производственную и проектную мощность

шахты.

Производственная

мощность шахты А— максимально возможная добыча полезного

ископаемого установленного качества

в единицу времени (сутки, год), определяемая

исходя из условий производства в

рассматриваемом периоде на основе

наиболее полного использования

оборудования, рационального режима

работы, эффективной технологии и

организации производства при соблюдении

требований безопасности и правил

технической эксплуатации.

Проектная

мощность — определенная в проекте

добыча полезного ископаемого, которую

должно производить предприятие в единицу

времени. Измеряется в тоннах в год,

сутки.

Срок

службы Т— время в годах, в течение которого

будут извлекаться промышленные запасы.

Между основными параметрами угольной

шахты существует зависимость

, (1.6)

В

начальный период после сдачи в эксплуатацию

шахта постепенно осваивает свою проектную

мощность (период развития). В последние

годы работы шахты происходит снижение

добычи против установленной проектом

(период затухания).

Полный

срок службы шахты (лет) с учетом периодов

развития и затухания добычи tсоставит

ТП

= Т+ 0,5t, (1.7)

где

Т— период относительно стабильной

работы шахты.

Фактическое

суммарное время (лет) на развитие и

свертывание добычи в зависимости от

производственной мощности угольной

шахты ориентировочно можно определить

по формуле

t= 2,3+1,8A. (1.8)

где

А— годовая проектная мощность шахты,

млн. т.

При

обосновании мощности шахты руководствуются

следующим параметрическим рядом:

Суточная мощность шахты, т | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |

Годовая мощность шахты, | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |

При

этом полный срок службы шахты должен

быть не менее 50-60 лет.

Производственная

мощность шахты не является величиной

постоянной. Под влиянием изменения

горно-геологических условий, технического

прогресса, возможной реконструкции она

изменяется во времени, причем иногда в

весьма широких пределах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Впределах шахтного поля заключены определенные запасы полезного ископаемого. Различают геологические, балансовые и забалансовые запасы (рис. 3).

Геологическими называют общее количество запасов полезного ископаемого месторождения или его части.

Балансовыми называют такие запасы, разработка которых экономически целесообразна; по качеству полезного ископаемого они отвечают требованиям их промышленного использования, а по количеству и условиям залегания пригодны для добывания при современном уровне техники.

Забалансовые запасы не отвечают действующим кондициям по мощности и качеству, однако их следует рассматривать как объект освоения в будущем, по мере развития техники, технологии добычи и переработки полезных ископаемых.

Рис.3. Классификация запасов и потерь угля

Балансовые запасы равны геологическим за вычетом забалансовых запасов.

К забалансовым относят запасы, которые сосредоточены в пластах нерабочей мощности или уголь имеет высокую зольность сверхлимитное содержание серы, или залегают на глубине, недоступной для разработки с использованием существующей технологии.

Запасы полезного ископаемого в зависимости от их изученности подразделяются на четыре категории: А, В, С1и С2.

К категории А относятся запасы, детально изученные с помощью горных выработок; имеются полные данные о качестве полезного ископаемого.

К категории Вотносятся запасы, которые разведаны и изучены в меньшей степени, чем запасы категории А.

К категории С1относятся запасы, которые установлены на основании данных отдельных разведочных выработок, геологических и геофизических съемок; условия залегания и качество полезного ископаемого изучены в общих чертах.

К категории С2относятся запасы, оцененные только по геологическим данным.

Строительство новой шахты допускается в том случае, когда запасы категории А+В составляют более 50% общих запасов шахтного поля, а остальная часть относится к категории С1.

Потери балансовых запасов.При разработке шахтного поля не все балансовые запасы могут быть выданы на поверхность. Часть их остается в недрах и составляет потери. Величина потерь выражается в виде коэффициента потерь, представляющего отношение количества потерянного полезного ископаемого к его балансовым запасам. Кпот=Qпотери иск./Q баланс. запасы.

Потери полезного ископаемого принято разделять на три группы.

1. Потери в барьерных целиках, называемые общешахтными. Барьерные целики изолируют шахтные поля, предохраняют действующие горные выработки от прорыва в них поверхностных или подземных вод или ликвидированных горных выработок.

2. Потери, связанные с геологическими нарушениями пластов и окружающих пород не позволяющими вести нормальную отработку участков.

3. Потери эксплуатационные, которые включают:

– потери по площади (не вынимаемые части целиков);

– и по мощности пласта (пачки угля, оставленные в кровле, почве или между слоями пласта);

-потери от неправильного ведения горных работ;

-потери отбивного угля в результате неполной выдачи его из очистного забоя, при взрывных работах, при транспортировании по выработкам.

Промышленные запасы.Часть балансовых запасов, которая может быть выдана на поверхность при разработке месторождения, называется промышленными запасами; они равны балансовым за вычетом потерь. Потери угля, %, определяются по формуле .

гдеZ- промышленные запасы шахтного поля, т;

Zб -балансовые запасы шахтного поля, т.

Количество полезного ископаемого, добываемого из месторождения, оценивается коэффициентом извлечения С, который показывает, какую часть балансовых запасов выдают на поверхность. .

По степени подготовленности к добыче промышленные запасы разделяются на

Вскрытые запасы – часть промышленных запасов, для разработки которых не требуется дополнительного проведения капитальных горных выработок (стволов, штолен, капитальных квершлагов, бремсбергов), т. е. выработок, проводимых за счет капитальных вложений и зачисленных на баланс основных фондов предприятия.

Подготовленные запасы – часть вскрытых запасов, которые оконтурены основными выработками и не требуют для дальнейшей их подготовки к очистной выемке проведения дополнительных подготовительных выработок.

Готовыми к выемке запасами считают часть подготовленных запасов, для извлечения которых проведены все подготовительные и нарезные выработки и закончены работы по подготовке очистных забоев.

Основные параметры шахты

Различают производственную и проектную мощности шахты.

Производственная мощность шахты – максимально возможная в реальных условиях добыча полезного ископаемого установленного качества в единицу времени (сутки, год), определяемая исходя из условий производства в рассматриваемом периоде на основе наиболее полного использования оборудования, рационального режима работы, эффективной технологии иорганизации производства при соблюдении требований безопасности иправил технической эксплуатации.

Проектная мощность А – потенциально возможный объем добычи угля, предусмотренный утвержденным проектом и соответствующий заложенным решениям по технике, технологии и организации работ, измеряется в т/год или т/сут.

Срок службы Т предприятия – время, в течение которого будут извлекаться промышленные запасы.

Следовательно, между основными параметрами угольной шахты существует следующая зависимость:

т. е. при постоянных запасах с увеличением проектной мощности шахты срок службы ее уменьшается.

С увеличением проектной мощности шахты объем капиталовложений при ее строительстве, отнесенных к 1 т промышленных запасов, возрастает, эксплуатационные же затраты, которые связаны с обслуживанием подъема, водоотлива, содержанием административно-хозяйственного аппарата, из-за сокращения срока службы шахты, наоборот, уменьшаются.

Срок службы шахт получается как производная величина при обосновании мощности шахты и запасов ее поля.

На протяжении всего срока службы предприятия выделяются следующие этапы:

-строительство и ввод в эксплуатацию;

-освоение проектной мощности, стабильная работа;

-подготовка новых горизонтов (или реконструкция);

-затухание добычи и выбытие мощности.

Производственная мощность шахты не является величиной постоянной. Под влиянием изменения горно-геологических условий, технического прогресса, возможной реконструкции она меняется во времени.

Источник

содержание ..

1

2

3

4 5

6

7

8 9

10 ..

1.6. ШАХТНОЕ ПОЛЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ

Часть угольного месторождения, отведенная для разработки одной шахте,

называют шахтным полем. Границами шахтного поля являются условные

поверхности, ограничивающие его по простиранию и по падению. Различают

четыре границы шахтного поля: верхнюю — граница по восстанию, нижнюю —

граница по падению и две боковые — границы по простиранию.

Границы шахтного поля и все горные выработки наносят преимущественно в

масштабе 1:5000 или 1 :2000 на план горных работ, где также указывают

отметки горных выработок, изогипсы, мощность, угол падения пласта и др.

При горизонтальном залегании пласта форма шахтного поля на плане горных

работ не искажается. При пологом и наклонном залегании на планы наносят

горизонтальную проекцию шахтного поля. При крутонаклонном и крутом залегании

пласта шахтное поле изображают проекцией на вертикальную плоскость. На

горизонтальных и вертикальных проекциях длина наклонных выработок

оказывается уменьшенной.

Форма шахтного поля — прямоугольная или в виде неправильной фигуры (рис.

1.11). Прямоугольные, вытянутые по простиранию шахтные поля, как правило,

размещают в пределах выдержанных и спокойно залегающих месторождений. Если

залегание угольных пластов осложнено крупными геологическими нарушениями,

границы полей часто приурочивают к указанным нарушениям. Поэтому шахтные

поля в нарушенных месторождениях имеют неправильную форму. Такие же шахтные

поля встречаются при наличии вблизи действующих шахт охранных целиков под

водоемами, железными дорогами, зданиями и сооружениями.

Шахтное поле оконтурено границами и, строго говоря, включает только угольные

пласты и породы между ними. Однако при ведении горных работ их влияние

распространяется за пределы шахтного поля и при значительной мощности

пластов может доходить до земной поверхности. Поэтому шахте выделяют горный

отвод — часть недр от пластов до поверхности, предоставленную предприятию

для промышленной разработки. Шахта получает также земельный отвод—часть

поверхности, которая передается во временное пользование горному предприятию

для строительства промышленных зданий и сооружений, а также прокладки

транспортных и иных коммуникаций.

Запасы полезного ископаемого в шахтном поле — количество угля в недрах,

заключенное в границах шахтного поля. Запасы делят на геологические,

балансовые, забалансовые и промышленные. Геологическими называют общие

запасы полезного ископаемого в пределах шахтного поля. Балансо-

в ы м и считают такие запасы, разработка которых экономически целесообразна

при существующем уровне техники и технологии. Забалансовыми называют такие

запасы, разработка которых в настоящее время из-за малой мощности пластов,

высокой зольности, сернистости угля, значительной геологической нарушенности

или обводненности экономически нецелесообразна. В будущем с

совершенствованием техники и технологии добычи и обогащения угля

забалансовые запасы могут быть полностью или частично вовлечены в

разработку.

При разработке полезного ископаемого одна часть балансовых запасов

извлекается, другая остается в недрах. Промышленные запасы — часть

балансовых запасов шахтного поля, которая извлекается на поверхность в

соответствии с проектом и программой. Оставшуюся после разработки в недрах

часть балансовых запасов называют потерями.

Потери бывают общешахтными

и эксплуатационными. К общешахтным относят потери в предохранительных и

барьерных целиках. Предохранительные целики оставляют для предотвращения

сдвижения горных пород и охраны стволов, околоствольных дворов,

поверхностных объектов (зданий, сооружений, железных дорог и т. д.).

Барьерные целики оставляют у границ шахтных полей. К общешахтным потерям

относят также потери, связанные с горно-геологическими условиями

(необходимость изоляции целиками плывунов, оставление полезного ископаемого

в местах геологических нарушений и на участках, отличающихся повышенной

опасностью при разработке).

Эксплуатационные потери — это потери в целиках и угольных пачках, связанные

с системой разработки и технологией горных работ, а также потери при выемке

угля и его транспортировке. По бассейнам эксплуатационные потери (%)

составляют примерно: Донецкий — 9,7; Кузнецкий—18,9; Карагандинский— 23,9;

Печорский и Подмосковный — по 13,7.

При подземном способе разработки нормированию подлежат потери в целиках у

выработок, находящихся в пределах выемочного участка, и между выемочными

участками, в местах геологических нарушений, в межслоевых пачках, в пачках у

кровли и почвы пласта. Нормативные эксплуатационные потери в недрах

рассчитывают для каждого выемочного участка при составлении проекта на его

отработку.

Источник

Практическое занятие № 1

Цель работы. Приобретение навыков укрупненного определения балансовых и промышленных запасов, обоснование величины потерь угля в шахтном поле.

Теоретические основы выполнения работы. Часть угольного месторождения, отведенную для разработки одной шахте, называют шахтным полем. Границами шахтного поля являются поверхности, оконтуривающие его по простиранию и падению.

Запасы угля на шахтном поле — количество угля в недрах, заключенное в пределах шахтного поля. По народнохозяйственному значению запасы угля делят на геологические, балансовые, забалансовые и промышленные. Геологическими называют общие запасы угля в пределах шахтного поля как не предназначенные для разработки, так и извлекаемые при существующем уровне техники и технологии. Балансовыми считают такие запасы, разработка которых экономически целесообразна при существующем уровне техники и технологии. Забалансовыми называют такие запасы угля, разработка которых в настоящее время вследствие некондиционной мощности пластов, высокого содержания пустой породы, значительной сернистости угля, наличия многих геологических нарушений или обводненности экономически нецелесообразна. В будущем, с совершенствованием техники и технологии добычи и обогащения угля, забалансовые залежи могут быть полностью или частично вовлечены в разработку.

Форма шахтного поля бывает прямоугольной или в виде неправильной фигуры. Прямоугольные, вытянутые по простиранию шахтные поля, как правило, размещают в пределах выдержанных и спокойно залегающих месторождений. Если залегание угольных пластов характеризуется крупными геологическими нарушениями, границы полей часто приурочивают к этим нарушениям. Поэтому шахтные поля нарушенных месторождений имеют неправильную форму. Такие же шахтные поля встречаются при наличии вблизи действующих шахт охранных целиков под водоемами, железными дорогами, зданиями и сооружениями.

Расчет балансовых запасов, потерь и промышленных запасов шахтного поля производится по методике А. П. Килячкова.

Балансовые запасы шахтного поля:

где S—размер шахтного поля по простиранию, м;

H—размер шахтного поля по падению, м;

n—число рабочих пластов в шахтном поле;

— мощность i-го рабочего пласта, м;

—объемная масса угля i-го рабочего пласта, т/м3.

Для определения промышленных запасов необходимо установить величину потерь по каждому из пластов по их источникам: общешахтные (в барьерных и охранных целиках); эксплуатационные и связанные с геологическими нарушениями.

Промышленные запасы определяются по формуле

где —суммарные потери угля, т.

Потери определяются на основании расчетов частных видов потерь: общешахтных, эксплуатационных и вблизи геологических нарушений, т. е.

где — общешахтные потери;

—потери, связанные с геологическими нарушениями пластов;

—эксплуатационные потери.

Общешахтные потери слагаются из потерь угля в барьерных (Z1) и охранных (Z2) целиках, т. е.

Барьерные целики оставляют у границ шахтного поля, чтобы исключить возможность вскрытия старых затопленных горных выработок соседних шахт.

Потери в барьерных целиках определяются по формуле

Ширина барьерных целиков (h) условно принимается равной 50 м.

Охранные целики оставляют для предотвращения разрушений технологического комплекса на поверхности, промышленных зданий и сооружений, а также природных объектов. Потери в охранных целиках условно составляют при пологих пластах 1—2%, при крутых—2—4% от балансовых запасов:

Потери в целиках вблизи геологических нарушений ( ) определяются характером и числом нарушений. Их величина в среднем равна 1—1,5% от балансовых запасов, т. е.

Таким образом, величина общешахтных потерь и потерь в целиках около геологических нарушений

Эксплуатационные потери включают потери по площади в целиках у горных выработок: по мощности—в пачках угля в кровле и почве пласта, а также потери угля в забоях и при транспортировании.

Эксплуатационные потери угля:

где —коэффициент эксплуатационных потерь; принимается для тонких и весьма тонких пластов — 0,08; средней мощности—0,12; мощных пологих—0,15; мощных крутых— 0,20.

Суммарные потери угля в шахтном поле:

Промышленные запасы шахтного поля:

Результаты расчетов сводим в табл. 5.1.

По итоговым данным определятся коэффициент извлечения запасов угля из недр:

Пример выполнения работы. Подсчитать промышленные запасы шахтного поля для следующих горно-геологических и горнотехнических условий: размер шахтного поля по простиранию—5000 м; по падению—3000 м; угол падения пласта— 10°; количество пластов—3, их мощность == 1,2 м,

=0,8 м и ==1,7 м; средняя плотность угля—1,4 т/м3.

1. Определяем балансовые запасы в шахтном поле:

=5000 3000 (1,2+0,8+1,7) •1,4=77700000 т.

2. Подсчитываем потери угля в шахтном поле:

в барьерных целиках

=2 50 5000+(3000—250) 3,7 1,4=4092200 т;

— в охранных целиках

= 0,01 • 77700000 = 777000 т;

потери в целиках около геологических нарушений

=0,01 77700000 =777000 т;

общешахтные и в целиках около геологических нарушений

= + + =4092200+777000+777000=5646200 т;

— эксплуатационные

=(77700000— 5646200) 0,09=6484842 т;

—суммарные

= 5642200 + 6484842 =12127042 т.

3. Определяем промышленные запасы угля в шахтном поле:

=77700000—12127042=65572958 т.

4. Рассчитываем коэффициент извлечения запасов угля из недр:

Коэффициент извлечения имеет важное значение при разработке месторождения, он определяет уровень добычи угля, поэтому стремятся к рациональному его повышению.

Содержание и порядок выполнения работы

После ознакомления с теоретическими основами выполнения работы студент получает вариант задания, отражающий горно-геологические и горнотехнические условия шахтного поля.

По заданным горно-геологическим и горнотехническим условиям (табл. 52) студенты осуществляют расчет промышленных запасов шахтного поля Приводится графическая интерпретация шахтного поля с нанесением границ возможных потерь угля

Контрольные вопросы

1 Что называется шахтным полем?

2. Какие запасы полезного ископаемого называются промышленными?

3. Какие бывают шахтные поля по форме границ?

4. Какие виды потерь вы знаете?

5. Какие запасы угля в шахтном поле относятся к балансовым?

6. Могут ли забалансовые запасы в шахтном поле быть переведены в категорию балансовых и наоборот?

7. Перечислите виды потерь угля в шахтном поле, дайте определение и укажите их среднее значение (в %).

8 Что называется коэффициентом “извлечения “запасов угля? Приведите его укрупненные значения для пластов различной мощности.

Практическое занятие № 2

Дата добавления: 2016-09-03; просмотров: 3265 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник