Война в африке за полезные ископаемые

Великая африканская война — так называют почти неизвестный в мировой среде военный конфликт. Между тем он стал самым кровавым со времен Второй мировой. В Демократической Республике Конго, по площади сравнимой с территорией Западной Европы, слились воедино этнические противоречия, жажда власти и стремление к захвату природных ресурсов. В эту войну, начавшуюся 2 августа 1998 года, были втянуты девять стран и свыше 20 группировок, воюющих на 50 фронтах. Как ни удивительно, объективных причин начинать побоище, унесшее жизни 5 миллионов человек, не было. Большинство погибших стали жертвами голода и эпидемий, вызванных антисанитарией, повсеместно царящей в стране, покрытой непроходимыми лесами, где практически нет асфальтированных дорог и телефонов. Цивилизованный мир едва ли заметил происходящее, ведь этот регион не считается стратегически важным. «Лента.ру» напоминает о масштабной трагедии современности.

«По шоколадным водам реки Конго проплывают изуродованные трупы. Один из боевиков, который считается министром по делам детей, дрожит от страха. С минуты на минуту из столицы страны Киншасы к нему должны приехать спецпредставители ООН. Как скрыть от них, что его группа повстанцев зверски убила и выпотрошила 150 человек в городке Кисангани, после чего набила их животы камнями и сбросила в реку? Вместо того чтобы сказать правду, он улыбается, раскланивается перед посланниками и охотно принимает от них еду и другие необходимые вещи», — так описывает The Economist один из эпизодов войны, разразившейся в Конго 20 лет назад и получившей неофициальное название Первой мировой африканской войны.

Одной из особенностей этой войны стала нечеловеческая жестокость. Полмиллиона женщин стали жертвами сексуального насилия, зачастую боевики нападали на пятилетних девочек и насиловали их палками или стволами автоматов, вспарывали животы беременным. По признаниям боевиков, многие из них убивали в день по сто человек.

«Они хотели показать местным жителям, как дорого им обойдется сопротивление. Они просто не боялись мести. Эти убийцы расчленяли священников, жестоко насиловали монахинь, вырывали еще не родившихся младенцев из чрева их матерей, кромсали трупы, складывая из них оригами», — описывал происходящее очевидец.

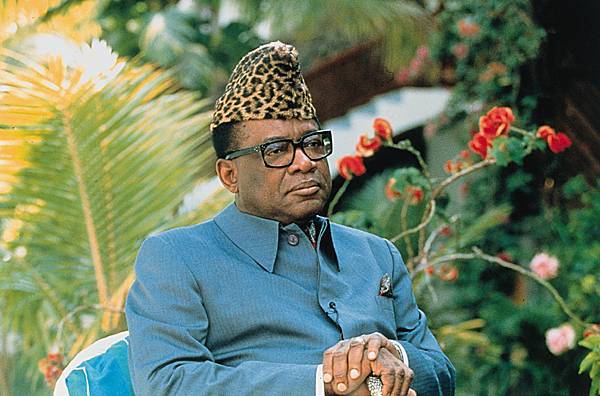

В 1960 году конголезцы получили независимость от Бельгии и обрели территорию с крупнейшими месторождениями алмазов, золота, вольфрама, кобальта, меди, урана и тантала. К началу войны в Заире (так называлась Демократическая Республика Конго с 1971-го по 1997 год) на протяжении 30 лет правил диктатор Сесе Секо Мобуту. При нем во второй по площади африканской стране люди жили довольно мирно, но бедно. Все средства, которые давали страны Запада, проваливались в бездонные карманы президента и его окружения.

Спокойная жизнь закончилась в начале 90-х, когда в соседней Руанде началась жесточайшая гражданская война между народностями хуту и тутси, стремительно переросшая в геноцид, в результате которого были истреблены около миллиона тутси.

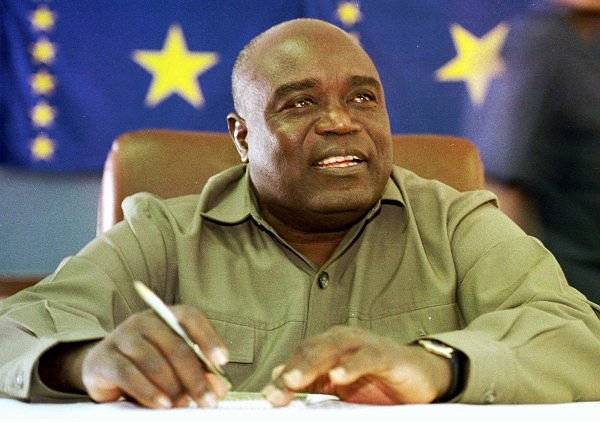

Те, кому удалось избежать гибели, хлынули в Заир. Вместе с ними к соседям под видом беженцев перебрались и представители хуту, замешанные в геноциде. Борьбу друг с другом они продолжили уже на территории Заира. Это было на руку противникам президента Мобуту. Главный оппозиционер страны Лоран-Дезире Кабила, которого называли соратником Че Гевары и маститым партизанским вожаком, возглавил восстание.

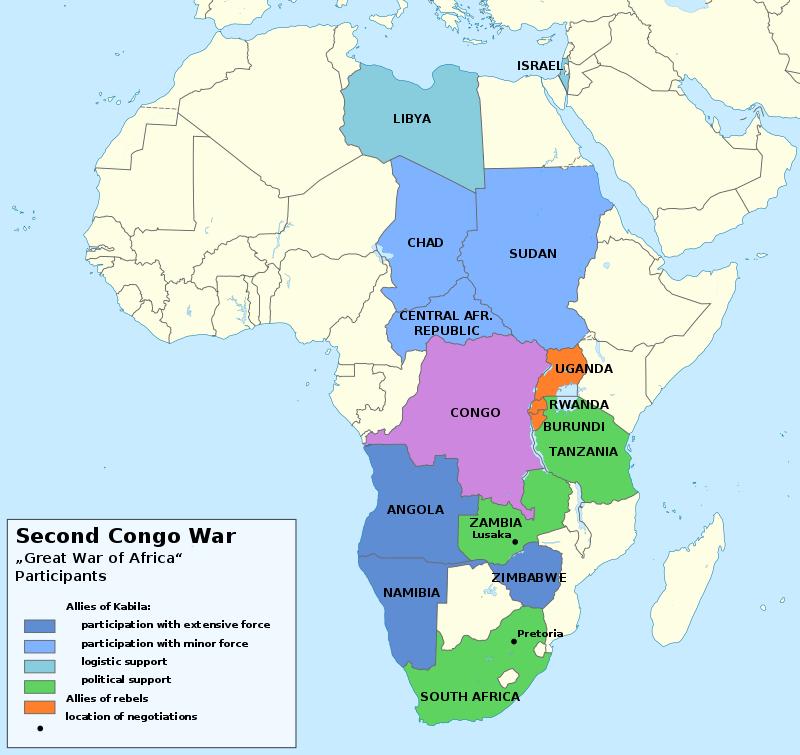

Соседям по Африканскому континенту пришлось выбирать, на чью сторону встать в этом конфликте. Кабилу и возглавляемый им «Альянс демократических сил за освобождение Конго» поддержали Уганда, Руанда, Ангола и Бурунди. Под их давлением режим Мобуту пал, сам он бежал в Марокко, где вскоре и умер. После 32 лет у власти он оставил страну с разрушенной экономикой, долгом в размере 14,5 миллиарда долларов, коррумпированной политической системой и инфляцией в 9800 процентов.

Казалось бы, со сменой власти в стране война должна была закончиться, но все пошло по другому сценарию.

Новый лидер первым делом переименовал страну в Демократическую Республику Конго и рассорился с союзниками. Он стал массово депортировать тутси, выдавливать представителей народностей неконголезского происхождения из армии и других силовых структур, опасаясь, что тутси решили окончательно обосноваться в Конго и превратить ослабленное войной государство в свою страну.

Непопулярные меры стали ударом по авторитету Кабилы и спровоцировали восстание в городе Гома, куда перебрались свыше миллиона представителей тутси. Командующий ими генерал Жан-Пьер Ондекан отдал приказ наступать на столицу — Киншасу. Кабила решил сделать ставку на заклятых врагов тутси — хуту. Закипела гражданская война с присущими ей этническими чистками.

Африканские соседи снова выбирали, какую сторону конфликта занять. Ангола, Зимбабве, Намибия, Судан и Чад поддержали Кабилу и его правительство; Бурунди, Руанда, Уганда и представители ангольской оппозиционной партии УНИТА стали воевать бок о бок с повстанцами.

Каждая из сторон преследовала свои цели. Судан искал повод повоевать с Угандой чужими руками, Ангола захотела ввязаться в конфликт, чтобы усмирить и разбить собственных повстанцев УНИТА, использовавших территорию Конго для поставки оружия и боеприпасов, а Намибия пошла на это из-за союзнических обязательств перед Анголой. И у Зимбабве были свои причины: занимавший тогда пост президента Роберт Мугабе завидовал мощи ЮАР и мечтал сделать свою страну сильной региональной державой.

К слову, помимо девяти африканских стран в конфликт были втянуты и другие государства. Так, Северная Корея отправила в помощь Кабиле 400 специалистов для тренировки военных и тысячи единиц оружия в обмен на будущие поставки меди, кобальта и урана.

Многие западные дипломаты и эксперты полагают, что США тайно помогали Руанде и Уганде, пишет The Economist. Официально Госдеп это отрицает, однако сложно представить, как эти бедные страны могли так долго воевать, не получая помощи извне. Учитывая то, что весь оборонный бюджет Уганды составляет 100 миллионов долларов, вряд ли страна могла потянуть военную операцию в Конго.

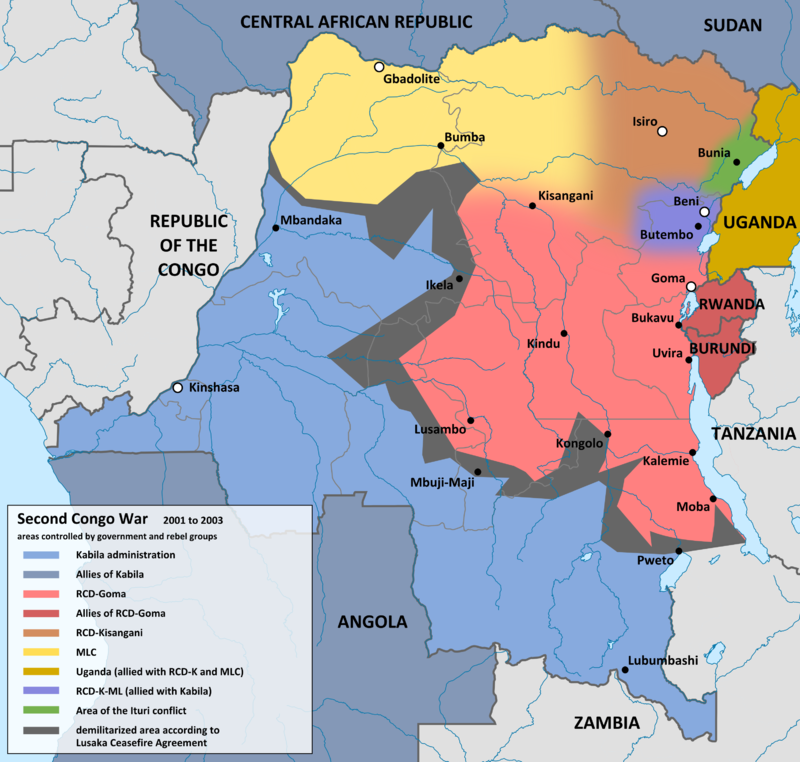

Вначале повстанцы развили успешное наступление на столицу, одерживая победу за победой. Однако достичь решающего успеха им так и не удалось: на помощь правительству пришло мощное подкрепление из Анголы. С помощью ее солдат повстанцев удалось вытеснить из крупных городов Матади и Китона. Однако у них сохранялись мощные силы на территории Анголы, куда они оттянули часть правительственных войск. Это позволило им захватить большие территории на востоке Конго, включая город Кисангани. На этом удача отвернулась от повстанцев. Всего за несколько месяцев конфликт в Конго окончательно перерос в общеафриканский. Союзники правительства были лучше оснащены, поэтому успехи не заставили себя долго ждать.

Война приняла затяжной характер с позиционными боями за важные населенные пункты. Сменяющие друг друга военные группировки постоянно устраивали кровавые бани, безжалостно истребляя друг друга и мирное население, жизнь которого превратилась в кровавые будни.

Конголезцы были по-настоящему запуганы. Проживающие в Южном Киву местные жители боялись заводить коров, поскольку сменяющие друг друга военные группировки то и дело отнимали скот. Помимо этого, боевики требовали мзду: с каждой хижины по доллару — так называемый «налог на безопасность». Тех, кто отказывался платить, ждала жестокая расправа.

В 2001 году произошло событие, которое во многом повернуло ход истории. Был убит президент Кабила. Подробности этого убийства до сих пор доподлинно неизвестны. По одной из версий, на военном совете произошла серьезная ссора, в результате которой глава государства получил две пули от своего телохранителя — одну в спину, другую в ногу. По другой — в вождя стрелял один из министров. Кабилу доставили на вертолете в больницу, однако спасти его не удалось.

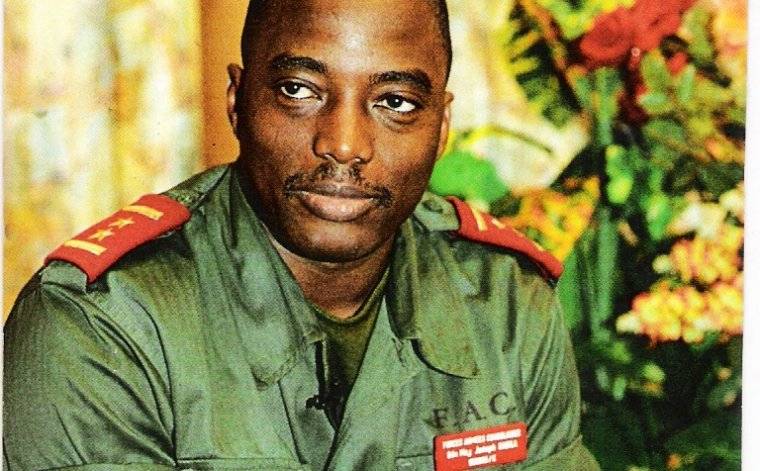

К власти пришел сын президента Жозеф, заинтересованный в том, чтобы как можно скорее закончить войну. Но повстанцы и поддерживающие их африканские союзники не спешили закончить конфликт. Несмотря на это, в июле 2002 года в столице ЮАР — Претории — Жозеф Кабила и руандийский президент-тутси Поль Кагаме подписали мирный договор. Согласно документу, руандийские военные покинули Конго, хуту разоружились, а тутси получили официальное представительство в стране.

Однако боевые столкновения до сих пор не закончились. Войска иностранных государств покинули территорию Конго, однако более 70 различных повстанческих группировок по-прежнему остаются в восточных провинциях страны, особенно богатых залежами полезных ископаемых. Эти группировки делятся на две категории: одни используют восток страны как базу для нападения на соседние страны — Уганду, Руанду и Бурунди; другие поддерживаются правительствами этих стран для незаконной добычи полезных ископаемых и их последующей контрабанды.

Находящиеся в стране группировки заинтересованы в контроле над добычей полезных ископаемых. Причем наибольшую значимость для них имеют даже не золото и алмазы, а колтан, ценность которого в последние годы возросла из-за того, что содержащиеся в нем тантал и ниобий используются при изготовлении практически всех современных электронных устройств.

Насилие на территории страны тоже продолжается. В 2017 году более двух миллионов человек бежали из своих домов, еще 370 тысяч, живущих рядом с угандийской границей, могут покинуть свои жилища в ближайшее время.

Не лучшим образом обстоят дела и в столице ДРК — Киншасе. Всего у 20 процентов из пятимиллионого населения города есть работа, при этом большинство из них получают восемь-девять долларов в месяц. В городе практически нет топлива, люди встают затемно, чтобы пешком добраться до работы. Многие целый день ничего не едят, в лучшем случае их рацион состоит из маниоки и кукурузных лепешек. Менее 30 процентов детей ходят в школу, и лишь немногие могут позволить себе такую роскошь, как вызов врача на дом.

«При этом у Конго колоссальный потенциал. Расположенная в самом сердце Африки, эта страна могла бы соединять север, юг, восток и запад, если бы только в ней были дороги, — пишет The Economist. — В ее недрах скрываются большие залежи меди, кобальта, цинка, олова, алмазов и золота. В непроходимых лесах живут тысячи редких животных и растений. Территорию страны пересекает полноводная река, впадающая в Атлантический океан. Это государство могло бы стать мощнейшей африканской страной, однако плохое руководство и отсутствие безопасности делают это невозможным».

Конго по-прежнему лежит в руинах. Свыше пяти миллионов человек, ставших жертвами этого конфликта, погибли ни за что. Война продемонстрировала лишь чудовищную жестокость ее участников. В отличие от Второй мировой, полностью изменившей расклад сил в мире, конфликт на Африканском континенте продолжает тлеть.

Диагноз Конго поставил все тот же журнал The Economist: «Территория Конго в четыре раза превышает Францию, но там меньше асфальтированных дорог, чем в крошечном Люксембурге. В среднем у женщины, живущей в Конго, шесть детей, почти половина конголезцев моложе 14 лет. И они чертовски бедны. Только каждый седьмой из них зарабатывает больше 1,25 доллара в день. Продолжительность жизни не превышает 58 лет». Согласно данным Великобритании, оказывающей помощь Конго, к 2030 году эта страна займет первое место в мире по чудовищной бедности населения.

Источник

Двадцать лет назад, в августе 1998 года, началась одна из самых кровопролитных войн в современной истории. Огромное количество жертв, девять стран-участниц и невероятная жестокость, проявлявшаяся всеми сторонами конфликта, позволили называть этот вооруженный конфликт Великой африканской войной. Учитывая, что события на Черном континенте в прессе освещаются редко, подробности этой страшной войны плохо известны. Ведь с европоцентристских позиций гибель сотни англичан или французов рассматривается как трагедия, а смерть десятков тысяч африканцев остается практически незаметной.

События, о которых пойдет речь ниже, развернулись на территории второй по площади страны африканского континента – Конго со столицей в Киншасе. Территория этого государства очень богата природными ресурсами, лесом, пресной водой. У Конго – колоссальный потенциал для развития, поскольку земля этой большой страны таит в себе не только алмазы, медь и золото, но и очень нужный для современной промышленности колтан. Многострадальное государство получило независимость в 1960 году. До этого Конго было бельгийской колонией. В свое время именно о действиях бельгийских колонизаторов написал публицистическую книгу «Преступления в Конго» Артур Конан Дойл. Патрис Лумумба и Моиз Чомбе, африканский поход Эрнесто Че Гевары – это все тоже история Конго. В 1965 г. власть в стране захватил начальник генерального штаба Жозеф-Дезире Мобуту.

Бывший сержант бельгийских колониальных войск, а затем журналист одной из столичных газет, Мобуту после провозглашения независимости страны сделал головокружительную карьеру и стал одним из самых влиятельных политических деятелей Конго. Придя к власти, он вскоре переименовал Конго в Заир – это название страна носила с 1971 по 1997 годы, а сам принял традиционное африканское имя Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. Главной идеологией Мобуту, присвоившего самому себе в 1983 году звание маршала, разумеется, были деньги, но официально он заявлял о приверженности традиционным африканским ценностям и верованиям. Поскольку Мобуту был ярым противником коммунизма и советского влияния в Африке, он пользовался большой поддержкой со стороны Запада. Американцы и европейцы закрывали глаза и на провальную экономическую политику, и на репрессии против оппозиции, и на невероятный уровень коррупции.

Вплоть до начала 1990-х годов Мобуту был нужен Западу как один из наиболее убежденных антикоммунистических лидеров Африки. Заир под властью Мобуту оказывал поддержку антикоммунистическим и антисоветским движениям в соседних странах, в первую очередь в Анголе. Однако ослабление и последующий распад Советского Союза в 1991 году привели к изменению политики США и стран Запада на африканском континенте. Такие одиозные политики как Мобуту потеряли свою значимость, более того – в изменившейся ситуации они скорее дискредитировали Запад и декларируемые им ценности. Но если интерес к Мобуту был утрачен, то богатейшие природные ресурсы Заира по-прежнему привлекали внимание самых разных заинтересованных сторон, в первую очередь – американских и европейских корпораций.

Политическая обстановка в Заире никогда не отличалась стабильностью. Периодически страну сотрясали вооруженные конфликты, часть ее территории центральные власти не могли контролировать даже в лучшие годы. Еще больше положение в стране осложнилось после начала гражданской войны в соседней Руанде. Два народа тутси и хуту, составляющие основное население Руанды и исторически враждовавшие между собой, вступили в войну не на жизнь, а на смерть. Довольно быстро хуту одержали победу, вырезав до миллиона тутси. В соседний Заир хлынули сотни тысяч беженцев — тутси. Однако затем к власти в Руанде пришел Руандийский патриотический фронт, сформированный тутси, после чего в Заир побежали уже хуту, опасавшиеся возмездия. Война между двумя руандийскими народами продолжилась на территории соседней страны.

Находившиеся в Заире тутси подняли восстание против Мобуту и захватили ряд городов, включая столицу провинции Южное Киву Букаву и столицу Северного Киву Гому. Этой ситуацией сразу же воспользовалась конголезская оппозиция — Альянс демократических сил за освобождение Конго, который возглавил Лоран Дезире Кабила – партизанский лидер с тридцатилетним стажем, в прошлом – соратник Эрнесто Че Гевары во время его африканского похода. На протяжении двадцати лет, с 1967 по 1988 гг. Кабила контролировал горные районы провинции Южная Киву, западнее озера Танганьика, где создал собственное «народно-революционное государство», существовавшее за счет добычи и контрабанды полезных ископаемых, грабительских набегов и военной помощи Китая (Кабила считался маоистским, прокитайским политиком). В 1988 году Кабила таинственно исчез, а спустя восемь лет, в 1996 году, вновь объявился и поднял восстание против Мобуту. Поддержку Кабиле оказали соседние страны – Бурунди, Руанда и Уганда, имевшие собственные претензии к Мобуту. Поэтому уже в мае 1997 года Кабила одержал полную победу над Мобуту, который бежал из Заира. 20 мая 1997 года Лоран Кабила вступил в столицу страны Киншасу и провозгласил себя новым президентом страны. Заир был переименован в Демократическую Республику Конго (ДРК).

Однако, укрепив свое положение, новый глава государства фактически продолжил политику свергнутого им Мобуту. Лоран Кабила опасался, что присутствие миллиона с лишним тутси на территории Конго угрожает его власти и поэтому уже 27 июля 1998 года заявил о высылке из страны всех иностранцев и о расформировании частей конголезской армии, укомплектованных тутси. 2 августа 1998 года недовольные этим решением военнослужащие-тутси, служившие в 10-й бригаде конголезской армии, подняли восстание в городе Гома на востоке страны и буквально за одни сутки захватили города Увира и Букаву. Возглавил восстание генерал-майор Жан-Пьер Ондекан, начинавший службу еще в армии Мобуту, но затем перешедший на сторону Кабилы. Ондекан, этнический тутси, быстро сориентировался и понял, что у него появился шанс превратиться в политического лидера занятых солдатами-тутси территорий.

Армия тутси численностью в 60 тысяч человек двинулась в сторону столицы страны Киншасы. 3 августа полковник Джеймс Кабарере во главе отряда тутси захватил транспортный самолет в городе Гома и вылетел на авиабазу города Китона, где дислоцировались еще около 3 тысяч солдат-тутси. Так был открыт второй Западный фронт против столицы страны. Наступление Кабарере было настолько успешным, что испуганный Лоран Кабила обратился за помощью к правительству соседней Анголы. Уже 31 августа ангольским войскам удалось вытеснить повстанцев Кабарере из порта Матади, а 1 сентября освободить Китону.

Заручившись поддержкой ненавидящих тутси формирований хуту и соседней Анголы, Кабила стал искать заступничества и других африканских государств. Президента Конго поддержали Намибия, Зимбабве, Судан и Чад. Для Анголы участие в войне на стороне Кабилы было важно в плане дальнейшей борьбы с собственной повстанческой группировкой УНИТА, Намибия и Зимбабве ввязались в войну как давние союзники Анголы, а Судан встал на сторону Кабилы из солидарности, стремясь навредить своему давнему противнику – Уганде.

Кабилу поддержала и далекая КНДР, приславшая более 400 военных специалистов и инструкторов, а также большое количество оружия. Причины северокорейских симпатий к Кабиле также были понятны – не столько псевдокоммунистическая фразеология нового конголезского президента, сколько природные ресурсы Конго – уран и кобальт — интересовали КНДР. Помощь Кабиле оказывала и Ливия, пытавшаяся активно участвовать в центральноафриканской политике. В свою очередь, на сторону повстанцев – тутси выступили Бурунди, Руанда, Уганда, а также ангольская повстанческая группировка УНИТА. 6 ноября 1998 года на территорию Конго вторглись подразделения вооруженных сил Руанды, а в южные провинции вступили войска Зимбабве и Намибии.

Таким образом, осенью 1998 года гражданская война в Конго перестала быть внутригосударственным вооруженным конфликтом. После вступления в нее девяти соседних стран она получила название Великой африканской войны (Африканской мировой войны). Ожесточенные бои разгорелись на востоке и юге ДРК, причем друг с другом сражались уже не только повстанцы и правительственные войска Кабилы, но и армии соседних африканских государств. Вмешательство Анголы, Намибии, Зимбабве, Судана и Чада на стороне Кабилы позволило последнему сохранить контроль над столицей и ее окрестностями и предотвратить наступление повстанческих войск. Однако победить повстанцев, за которых вступились войска Уганды, Руанди и Бурунди, также не представлялось возможным. Война приняла затяжной характер, а от боевых действий больше всего страдало мирное население Конго, лишенное возможности защитить себя и оказавшееся объектом насилия, грабежей и убийств со стороны всех участников конфликта.

Страшной «визитной карточкой» Великой африканской войны стала невероятная жестокость, которую и повстанцы, и правительственные солдаты, и иностранные военные проявляли к мирным жителям. По данным международных организаций, во время войны в Конго более полумиллиона женщин были изнасилованы. Боевики и солдаты не щадили даже маленьких девочек, насилуя их, а часто и убивая после насилия. Захватывая деревни, населенные «чужими» народностями, боевики вспарывали животы беременным женщинам, убивали стариков, расправлялись со священнослужителями. К обычной для африканских боевиков жестокости присоединялись и желание смертельно напугать население захваченных территорий, чтобы оно и не думало сопротивляться, и наркотическое опьянение, в котором находились очень многие бойцы и повстанческих, и правительственных формирований.

Шокированное мировое сообщество давило на руководителей африканских государств, участвующих в войне, с тем, чтобы они поскорее начали переговоры о прекращении боевых действий. В конце концов, 21-27 июня 1999 года в столице Замбии Лусаке состоялись переговоры между участниками конфликта, а 10 июля 1999 года руководители Конго, Анголы, Намибии, Зимбабве, Замбии, Уганды и Руанды подписали Лусакское соглашение, в соответствии с которым в течение 24 часов после его заключения стороны обязывались прекратить все военные операции, дальнейшие военные передвижения, а также давали согласие на развертывание Международных миротворческих сил ООН.

Однако, несмотря на подписанное в Лусаке соглашение, боевые действия на территории Конго продолжались, хоть и в меньших масштабах. Так, 5-10 июня 2000 г. в конголезском городе Кисангани произошла шестидневная война между армиями Руанды и Уганды. 16 января 2001 г. во время заседания военного совета был убит президент Демократической Республики Конго Лоран Кабила.

Новым главой государства стал его 29-летний сын Жозеф Кабила. Он продолжил действовать против повстанцев, пока в июле 2002 г. не было подписано мирное соглашение между ДРК и Руандой. От лица ДРК соглашение подписал Жозеф Кабила, от лица Руанды – президент Поль Кагаме. Руководство Конго обязалось признать легальными политические организации тутси на территории страны, разоружить подконтрольные Киншасе отряды боевиков-хуту, а руководство Руанды соглашалось с требованием о выводе 20-тысячного корпуса руандийских вооруженных сил с территории Конго. Лидер конголезских тутси генерал-майор Жан-Пьер Ондекан был назначен министром обороны в новом временном правительстве Демократической Республики Конго. Этот пост он занимал до 2005 года.

В Великой африканской войне погибло, по меньшим меркам, от 4 до 5 миллионов человек, причем наибольшее количество жертв было именно среди мирного населения. Люди не только погибали от рук боевиков, но и умирали от голода и многочисленных эпидемий, так как нормальное медицинское обслуживание на территории охваченной войной страны отсутствовало. Но даже соглашение между Кабилой и Кагаме не принесло мир на конголезскую землю. В 2004-2008 и 2012-2013 гг. в Киву вновь имели место вооруженные конфликты, причиной которых были действия повстанцев-тутси. Второй конфликт в Киву привел к очередным военным столкновениям между Конго и формированиями тутси, на стороне которых выступили Уганда и Руанда.

Вооруженные столкновения и убийства мирных жителей продолжаются на конголезской земле и сейчас. Миллионы жителей Конго стали беженцами, покинув свои дома. На территории страны действует не менее 70 повстанческих вооруженных группировок, сражающихся между собой и против правительственных войск. Ситуация усугубляется страшной нищетой населения, отсутствием всякой работы даже в относительно крупных городах страны. Между тем, в богатом природными ресурсами Конго – очень высокая даже по африканским меркам рождаемость, население страны молодо и активно, но едва ли не единственными способами зарабатывать хоть какие-то средства здесь остаются война и криминал.

Источник