Таблица земная кора рельеф полезные ископаемые

«Рельеф и формы рельефа»

Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности.

Рельеф слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. Крупнейшие отрицательные формы рельефа на Земле — впадины океанов, положительные — материки. Это формы рельефа первого порядка. Формы рельефа второго порядка — горы и равнины (как на суше, так и на дне океанов). Поверхность гор и равнин имеет сложный рельеф, состоящий из более мелких форм.

Морфоструктуры — крупные элементы рельефа суши, дна океанов и морей, ведущая роль в образовании которых принадлежит эндогенным процессам. Крупнейшие неровности поверхности Земли образуют выступы материков и впадины океанов. Наиболее крупные элементы рельефа суши — равнинно-платформенные и горные области.

Равнинно-платформенные области включают равнинные части древних и молодых платформ и занимают около 64 % площади суши. Среди равнинно-платформенных областей имеются низкие, с абсолютными высотами 100—300 м (Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Туранская, Северо-Американская равнины), и высокие, поднятые новейшими движениями коры на высоту 400—1000 м (Среднесибирское плоскогорье, Африкано-Аравийская, Индостанская, значительные части Австралийской и Южно-Американской равнинных областей).

Горные области занимают около 36 % площади суши.

Подводная окраина материка (около 14 % поверхности Земли) включает мелководную равнинную в целом полосу материковой отмели (шельф), материковый склон и расположенное на глубинах от 2500 до 6000 м материковое подножие. Материковый склон и материковое подножие отделяют выступы материков, образованные совокупностью суши и шельфа, от основной части океанического дна, называемой ложем океана.

Зона островных дуг — переходная зона ложа океана. Собственно ложе океана (около 40 % поверхности Земли) большей частью занято глубоководными (средняя глубина 3—4 тыс. м) равнинами, которые соответствуют океаническим платформам.

Морфоскульптуры — элементы рельефа земной поверхности, в образовании которых ведущая роль принадлежит экзогенным процессам. Наибольшую роль в формировании морфоскульптур играет работа рек и временных потоков. Они создают широко распространенные флювиальные (эрозионные и аккумулятивные) формы (речные долины, балки, овраги и др.). Большое распространение имеют ледниковые формы, обусловленные деятельностью современных и древних ледников, особенно покровного типа (северная часть Евразии и Северной Америки). Они представлены долинамитрогами, «бараньими лбами» и «курчавыми» скалами, моренными грядами, озами и др. На огромных территориях Азии и Северной Америки, где распространены многолетнемерзлые толщи пород, развиты разнообразные формы мерзлотного (криогенного) рельефа.

Важнейшие формы рельефа.

Наиболее крупные формы рельефа — выступы материков и впадины океанов. Их распространение зависит от наличия гранитного слоя в земной коре.

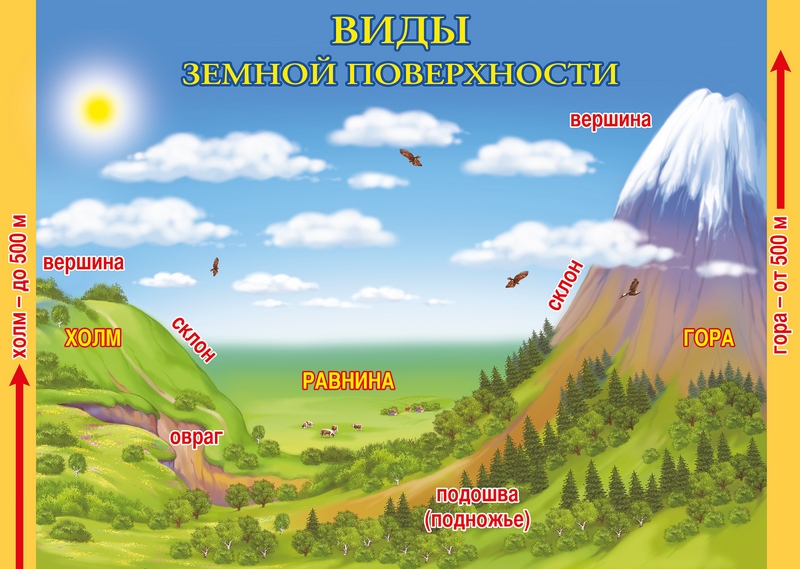

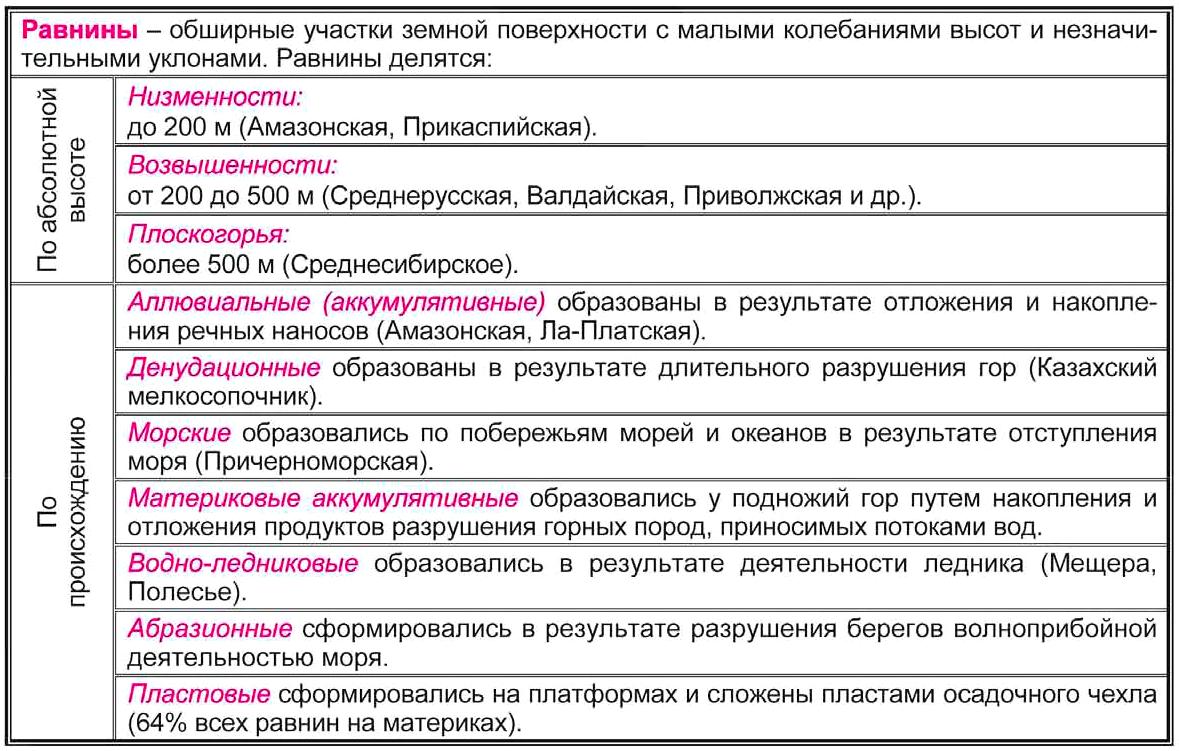

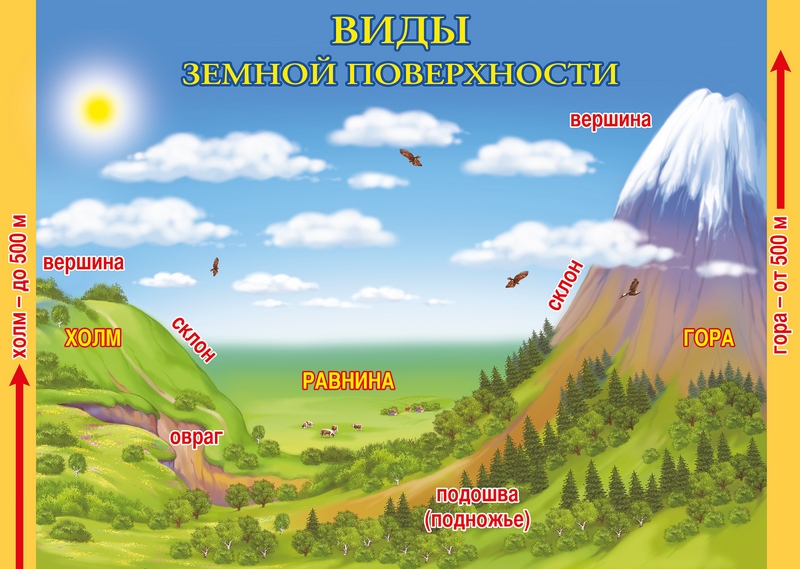

Главными формами рельефа суши являются горы и равнины. Примерно 60 % суши занимают равнины — обширные участки земной поверхности со сравнительно малыми (до 200 м) колебаниями высот. По абсолютной высоте равнины делят на низменности (высота 0—200 м), возвышенности (200—500 м) и плоскогорья (выше 500 м). По характеру поверхности — на плоские, холмистые, ступенчатые.

Таблица «Рельеф и формы рельефа. Равнины».

Горы — возвышения земной поверхности (более 200 м) с четко выраженными склонами, подошвой, вершиной. По внешнему виду горы подразделяются на горные хребты, цепи, кряжи и горные страны. Отдельно стоящие горы встречаются редко, представляя собой либо вулканы, либо остатки древних разрушенных гор. Морфологическими элементами гор являются: основание (подошва); склоны; вершина или гребень (у хребтов).

Подошва горы — это граница между ее склонами и окружающей местностью, причем выражена она довольно отчетливо. При постепенном переходе от равнины к горам выделяется полоса, которая называется предгорье.

Склоны занимают большую часть поверхности гор и чрезвычайно разнообразны по внешнему виду и крутизне.

Вершина — высшая точка горы (горных хребтов), остроконечная вершина горы — пик.

Горные страны (горные системы) — крупные горные сооружения, которые состоят из горных хребтов — линейно вытянутых горных поднятий, пересекающихся склонами. Точки соединения и пересечения горных хребтов образуют горные узлы. Это обычно наиболее высокие части горных стран. Понижение между двумя горными хребтами называют горной долиной.

Нагорья — участки горных стран, состоящие из сильно разрушенных хребтов и высоких равнин, покрытых продуктами разрушения.

Таблица «Рельеф и формы рельефа. Горы»

По высоте горы делят на низкие (до 1000 м), средневысокие (1000—2000 м), высокие (более 2000 м). По строению различают складчатые, складчато-глыбовые и глыбовые горы. По геоморфологическому возрасту различают молодые, омоложенные и возрожденные горы. На суше преобладают горы тектонического происхождения, в океанах — вулканического.

Вулкан (от лат. vulcanus — огонь, пламя) — геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горючие газы, водные пары и обломки горных пород. Выделяют действующие, уснувшие и потухшие вулканы. Вулкан состоит из четырех основных частей: магматический очаг, жерло, конус и кратер. Во всем мире насчитывается около 600 вулканов. Большая часть из них находится вдоль границ плит, где раскаленная докрасна магма поднимается из недр Земли и вырывается на поверхность.

Типичный вулкан представляет собой холм с проходящей сквозь его толщу трубой, называемой жерлом вулкана с магматическим очагом (областью скопления магмы), из которого поднимается жерло. Кроме жерла, от магматического очага могут отходить также небольшие каналы с магмой, называемые селями и дайками. Когда в магматическом очаге создается высокое давление, вверх по жерлу поднимается и выбрасывается в воздух смесь магмы и твердых камней — лава. Это явление называется извержением вулкана. Если лава очень густая, она может застыть в жерле вулкана, образовав пробку. Однако огромное давление снизу взрывает пробку, извергая высоко в воздух большие глыбы пород, называемые вулканическими бомбами. После каждого извержения вулкана лава застывает в виде твердой корки. Вулканические холмы с крутыми склонами называют коническими, с пологими — щитовыми. Современные действующие вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка (Камчатка, Россия), Исалько (Сальвадор), МаунаЛоа (Гавайи) и др.

Конспект урока «Рельеф и формы рельефа». Следующая тема: «Силы, изменяющие рельеф Земли»

Источник

8 класс. Практическая работа по географии

«Определение зависимости между строением земной коры, рельефом и полезными ископаемыми территории России»

Цель: научиться устанавливать взаимосвязь между тектоническими структурами, формами рельефа и ПИ страны; продолжить формировать навыки работы с физической и тектонической картами.

Задание 1. Установите наличие взаимосвязи между тектоническим строением, рельефом и Полезными ископаемыми на отдельных территориях России и заполните таблицу.

Области байкальской

складчатости

Области герцинской

складчатости

Области мезозойской

складчатости

Области кайнозойской

складчатости

Задание 2. Сделайте вывод о закономерностях размещения ПИ.

Вариант заполнения таблицы для проверки учителем

Восточно-Европейская равнина

Для древних платформ покрытых мощным слоем осадочных горных пород, характерны равнины любого вида (низменности, возвышенности или плоскогорья)

Преобладают полезные ископаемые осадочного и метаморфического происхождения, причём встречаются все основные виды полезных ископаемых: топливные, рудные и нерудные. богатейшие залежи железных руд (Курская магнитная аномалия) . С осадочным чехлом платформы связаны месторождения каменного угля (восточная часть Донбасса, Подмосковный бассейн) , нефти и газа в палеозойских и мезозойских отложениях (Урало-Волжский бассейн) , горючих сланцев (близ Сызрани) . Широко распространены строительные материалы (песни, гравий, глины, известняки) . С осадочным чехлом связаны также бурые железняки (близ Липецка) , бокситы (у Тихвина) , фосфориты (в ряде районов) и соли (Прикаспий).

Сибирская платформа

Среднесибирское плоскогорье

(древняя платформа)

Крупные угольные бассейны: Ленский угольный бассейн, Тунгусский угольный бассейн, Иркутский угольный бассейн. Нефть, газ.

Западно – Сибирская платформа

Западно-Сибирская равнина (молодая платформа)

Преобладание осадочных горных пород (нефть, природный газ, соли).

Скифская плита

Равнинный Крым (молодая платформа)

Преобладание осадочных горных пород (нефть, природный газ, соли).

Балтийский щит

Возвышенности и платформенные горы

Преобладание рудного и нерудного сырья магматического и метаморфического происхождения

Алданский щит

Алданское нагорье

Преобладание рудного и нерудного сырья магматического и метаморфического происхождения

Области байкальской , каледонской

складчатости

Древняя складчатость,

низкие сильно разрушенные горы. Енисейский кряж, Восточный Саян, Хамар-Дабан, Байкальский хребет, Патомское нагорье, Тиманский кряж

Большое разнообразие рудных и нерудных полезных ископаемых магматического и метаморфического происхождения .

C каледонским тектогенезом связаны месторождения руд

железа, титана, золота и отчасти молибдена, асбеста, талька, магнезита и хрома, платины, титаномагнетитов, никеля и самородной меди

Области герцинской

складчатости

Урал, Аппалачи, Алтай

медь, свинец, цинк, олово, вольфрам,золото, серебро, уран

Области мезозойской

складчатости

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь,)

Преобладают рудные и нерудные полезные ископаемые магматического и метаморфического происхождения.

Железные руды, руды цветных металлов, вольфрам, молибден, золото и др. С осадочными отложениями связаны месторождения каменных и бурых углей, газа, нефти и т. д.

Области кайнозойской

складчатости

Большой и Малый Кавказ, горы Камчатки, Альпийско-Гималайский пояс, Кордильеры, Анды,

Активнейший вулканизм и сейсмичность, где преобладают рудные и нерудные полезные ископаемые магматического происхождения.

Нефть, газ, железные и марганцевые руды, кам.уголь, бокситы, фосфориты, строительные материалы.

Источник

Автор: Адашова Т.А.

к.г.н., доцент кафедры региональной экономики и географии

экономического факультета РУДН

Геологическое строение и рельеф Африки связаны с древней Африкано-Аравийской платформой, лежащей в основании материка. Её фундамент состоит из горных кристаллических пород: гранита и базальта. Результатом процессов выветривания стало скопление осадочных отложений и формирование мощного осадочного чехла. На участках, где осуществлялось медленное поднятие, кристаллические породы вышли наружу, образуя щиты.

Платформа — большой, относительно неподвижный участок земной коры.

Щит — место выхода кристаллического фундамента платформы на поверхность.

В северо-западной Африке площадь плит превышает площадь щитов. На территории восточной Африки — наоборот. Там высоты превышают 1000 м над уровнем моря.

Землетрясения и извержения вулканов привели к образованию складчатых поясов — район Атласских и Капских гор. При подъёме платформы происходило образование гигантских разломов в земной коре. Так была образована крупнейшая на суше система Восточно-Африканских разломов (рифтов).

#Восточно-Африканский рифт

Характер рельефа преимущественно равнинный. Часто равнины представляют собой дно огромных впадин или котловин, окружённых ступенчато поднимающимися плато или плоскогорьями. Небольшая территория континента покрыта горными массивами. Наибольших высот достигает Восточно-Африканское плоскогорье. Именно здесь находится высочайшая вершина материка г. Килиманджаро (5881 м). Средняя высота континента — 750 м.

Полезные ископаемые

Недра Африки богаты разнообразными полезными ископаемыми, многие из которых представлены крупнейшими месторождениями в мире. Месторождения рудных ископаемых: золота, железа, цинка, олова, меди, хрома связаны с выходом на поверхность кристаллического фундамента платформы. Для северной и западной части континента типичны ископаемые осадочного происхождения: нефть, газ, фосфориты. Наибольшая концентрация полезных ископаемых характерна для Южной и Восточной частей материка — залежи золота, меди, урановых руд. В Африке добывается половина всех алмазов мира.

Интересное дополнение

Алмаз«Куллинан» — один из самых больших в мире (621,35 грамма). Обнаруженный в 1905 г. в южной Африке был назван по имени владельца рудника. Из-за имеющихся в алмазе трещин невозможно было изготовить один гигантский бриллиант. Поэтому его разбили на несколько фрагментов и получилось два больших, семь крупных и 96 мелких бриллиантов.

Самый крупный осколок, называемый «Звезда Африки», был подарен королю Англии Эдуарду VII. В настоящее время он украшает королевский скипетр и находится в Сокровищнице Британской короны.

Итоги

В основе материка лежит древняя Африкано-Аравийская платформа.

Крайний юг и север материка заняты горами.

Самая высокая часть Африки — восточная, именно там расположена высочайшая вершина — г. Килиманджаро.

Через восточную часть материка проходит крупный разлом земной коры, так называемый Восточно-Африканский рифт.

Африка богата разнообразными полезными ископаемыми. Север и запад материка выделяется осадочными полезными ископаемыми (нефть, природный газ, фосфориты), а восток и юг наиболее богаты рудными полезными ископаемыми (медь, кобальт, железная руды и др.), а также алмазами.

Источник

Здравствуйте!

*

В настоящее время незнание истории своей малой Родины – одна из главных проблем. Но все знают, что без прошлого не было бы и настоящего. История, которую мы хотим вам представить , началась чуть более полувека назад, но, к примеру, для многих наших одноклассников она так же далека, как Средневековье.

*

Мы здесь родились, здесь же живут наши родные. Со временем мы поняли, что хотим узнать: как же все начиналось.

Так с чего же начинается Родина? Наша – началась с бурого угля.

*

Нередко бывает, что добывать уголь в шахтах трудоемко и невыгодно. Иногда и в его пластах встречается так много бесполезных примесей, что разрабатывать такие пласты совершенно нецелесообразно. Казалось бы, что такой уголь навсегда останется лежать в земле бесполезно для человека.

А нельзя ли превращать его в газ прямо в недрах земли, не вынимая на поверхность?

*

Решить эту проблему помогла идея подземной газификации угля. Впервые ее высказал великий русский ученый Д.И. Менделеев в 1888 году.

*цитата фото зачитать

«Настанет, вероятно, со временем такая эпоха, что уголь из земли вынимать не будут, а там, в земле, его сумеют превращать в горючие газы и их по трубам будут распределять на далекие расстояния.»

*фото

К этой идее возвращались в 30-е годы прошлого века, но во время войны почти все станции ПГУ в Советском Союзе были уничтожены. В тяжелые послевоенные годы стране понадобились огромные энергетические ресурсы для восстановления экономики, сельского хозяйства и других сфер. И тогда

было принято решение о возвращении к ПГУ.

*

В эти же годы были запроектированы Подмосковная и Шатская станции ПГУ в районе города Тула, Каменская — в Ростовской области, Ангренская — в Узбекистане, Южно-Абинская — в Кузбассе и другие.

Сырьевой базой для Шатская станции ПГУ должны были стать угли Подмосковного буроугольного бассейна.

*

В августе 1948 года в Главном управлении искусственного жидкого топлива и газа – “Главгазтоппром” при Совете министров СССР была создана комиссия для выбора под Тулой, на одной из угольных залежей, площадки для строительства новой станции “Подземгаз”.

*

Назначение станции состояло в выработке методом подземной газификации углей энергетического газа для использования его как топлива в газовых электротурбинах. Получаемую турбиной электроэнергию планировалось передавать в государственную энергосистему.

*видеожурнал

* Шатская станция «ПОДЗЕМГАЗ» стала первой в мире электростанцией с газовыми турбинами, работающими на газе ПГУ.

*

В этой технологии был заинтересован не только Советский Союз, но и другие страны.

Проекты газогенераторных станций разрабатывались также для Китайской Народной Республики, Корейской народно-демократической Республики, Индии.

Нашу станцию не раз посещали иностранные делегации, в том числе китайская и английская, члены которых наблюдали за процессом и перенимали опыт у наших работников. В Великобритании, Бельгии, США, Польше, Чехословакии, Вьетнаме и в других странах были сделаны попытки повторить опыт нашей страны по ПГУ.

Несмотря на то, что были получены в принципе положительные результаты, эти работы дальнейшего развития не получили

*

Но вернемся к строительству. Место было определено сравнительно быстро – им оказалось месторождение, позднее названное Шатским, в 15км к юго-востоку от Тулы, запасы которого должны были обеспечить работу станции на 20 лет. И вот в 1949 году начинается строительство станции.

*

На строительство, а в последующем и на работу на новой станции, приезжали люди со всех концов Советского Союза и, в отличие от жителей окрестных деревень, имевших свои дома, первые несколько месяцев жили в палатках, а немного позже вблизи промплощадки построили временный жилой поселок из сборно-щитовых бараков, который просуществовал до 1975 года.

*

Строительство началось в 1950 году.

*

Тогда здесь не было ни одного деревца, улицы. Все было перерыто траншеями для прокладки водопровода, канализации и теплосети, причем центральное отопление предусматривалось только в 2-этажных домах по улице Ленина и Садовой, в остальных печное отопление. Грязь после дождей была настолько вязкая, что от сапог отрывались подошвы.

*

Но постепенно поселок благоустраивался, озеленялся, асфальтировался.

*

В два следующих года помимо жилых домов были построены: здравпункт, аптека, баня,

*

столовая, клуб, школа и детский сад.

*

Названием поселок Шатск, как и Шатская станция «Подземгаз» обязаны протекающей вблизи речушке Шат.

Жизнь в поселке кипела во всех смыслах.

*

Стали организовываться футбольные матчи, хоккейные турниры, лыжные гонки и велокроссы. Заводской хор был одним из лучших

,*

а футбольная команда одной из сильнейших среди коллективов Киреевского района, к которому в то время относился Шатск.

*

В Доме Культуры был замечательный духовой оркестр и вокально-инструментальный ансамбль. *

За клубом была оборудована танцплощадка, так же было обустроено футбольное поле, и каждую зиму заливали каток.

Планировалась застройка микрорайона поселка Шатск, собирались проложить трамвайные пути в Тулу и строить аэропорт. Скучно жителям никогда не было!

*

Но вернемся к заводу.

*Видео Савельева

В 60-е годы, настала эра природного газа. Открытие мощных месторождений подвигло руководство страны искать более быстрые пути к энергоносителям. В 1964 году было решено прекратить работы по проектированию и строительству новых станций «Подземгаза» и свернуть научно-исследовательские работы в этой области.

*

Шатская станция «Подземгаз» как и другие станции (кроме Ангренской и Южно-Абинской) была перепрофилирована на производство строительных конструкций и нестандартного оборудования для промыслов природного газа. Окончательно производство газа ПГУ было прекращено на Шатской станции «Подземгаз» в 1974 году, когда был закрыт (затушен) последний подземный газогенератор.

По мнению С. Лазаренко, д.т.н., ведущего научного сотрудника Института угля и углехимии СО РАН, технология ПГУ открывает новые возможности в разработке угольных пластов со сложными горно-геологическими условиями залегания. Безусловно, что ПГУ сегодня нужно рассматривать как технологию ближней и средней перспективы — технологию, которая, не будучи в состоянии сегодня конкурировать со сравнительно дешевым природным газом и нефтью, через определенный период будет обязательно востребована.

В заключении мы хотим сказать, что это лишь маленькая часть истории поселка Шатск и завода ООО «Промстройгаз». Здесь нет ничего о людях, которые творили эту историю. Мы надеемся, что и у нас будет возможность внести свой посильный вклад в развитие поселка .

Источник