Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых

Геологическая деятельность подземных вод

Подземные воды играют существенную роль в ходе геологического развития земной коры. Их широкое и повсеместное распространение и подвижность приводят к постоянному взаимодействию с горными породами, к перераспределению вещества, к образованию и разрушению месторождений полезных ископаемых и т. д. Геологическая работа подземных вод прежде всего выражается в химическом взаимодействии с горными породами — в растворении, гидратации, гидролизе, карбонатизации, окислении, выщелачивании, переносе и переотложении вещества.

Растворение, выщелачивание, перенос и переотложение пород подземными водами наглядно проявляются при образовании карста и суффозии.

Суффозией (от лат. suffosio — подкапывание) называется вынос из горных пород подземной водой растворенных веществ и мелких минеральных частиц. Она особенно широко проявляется в лёссах и лёссовидных грунтах и сопровождается проседанием поверхности с образованием небольших суффозионных воронок, западин и блюдец. Суффозия наблюдается на склонах долин, в оврагах, на ровной поверхности (в степях); часто вызывает суффозионные оползни. Карстово-суффозионные процессы развиваются в песчаниках и конгломератах с известковым, гипсовым и другим растворимым цементом. Цемент выносится в растворе, а песок и галька — водой, уже чисто механически. Так создаются иногда значительные подземные пустоты и полости, сходные с глубинными формами карста.

Подземные воды играют большую роль при образовании оползней.

Оползнями называют передвижение масс горных пород по склонам под влиянием силы тяжести. Расположенные на склоне массы делювия не сползают вниз, пока их вес уравновешивается величиной трения любой поверхности как внутри делювиальной массы, так и на границе ее с подстилающими породами. Как только это равновесие нарушится и вес делювия окажется

больше удерживающей его силы трения, произойдет оползень. Схема структуры оползня представлена на рис., на котором видны три его основные части: поверхность скольжения, оползневый уступ и оползневая терраса. Поверхность скольжения — самая существенная часть оползня. При исследовании оползней ее изучают прежде всего. Положение и форма поверхности скольжения позволяют определить контур и размеры оползневого участка, а также установить величину сползающей массы и характер движения оползня. Обычно скольжение происходит по поверхности глинистого или какого-нибудь другого водоупорного слоя (например, поверхности мерзлоты). Наиболее подвержены оползням склоны, сложенные чередующимися водоупорными глинистыми, водопроницаемыми и водоносными слоями, а также породами, легко выветривающимися.

Оползни разнообразны, встречаются в разных условиях и на различной стадии развития, но оползневый рельеф участков, где происходили или происходят оползни, чрезвычайно типичен. В плане такие участки часто имеют форму амфитеатра, образуя понижение на склоне, которое называется оползневым цирком. У подножия склона сползшие породы иногда образуют оползневый вал выпирания. Поверхность оползней покрыта то буграми, то углублениями, то многоуступными обрывами, трещинами и западинами. Масса пород обычно сползает целиком, разбиваясь лишь трещинами, по которым происходят относительные перемещения отдельных частей, но внутреннее строение ее сохраняется.

Действие подземных вод при развитии оползней выражается в следующем.

1. Оползни происходят обычно после дождей, когда породы на склоне насыщаются водой, увеличивается их вес я ослабляются физико-механические свойства. Это — один из основных факторов нарушения равновесия, вызывающих оползни.

2. Другой основной фактор — смачивание грунтовыми водами поверхности скольжения, уменьшающее силу трения.

3. Вода, насыщающая делювий, снижает силу сцепления слагающих его частиц, что также способствует их сползанию.

4. Движение пород вниз по склону облегчается гидродинамическим давлением подземной воды, текущей обычно в направлении перемещения оползня.

А. П. Павлов выделял свободно соскальзывающие, или деляпсивные, и толкающие, или детрузивные, оползни. Движение оползней иногда происходит очень быстро, но чаще они сползают достаточно медленно. Например, оползень горы Соколовой в г. Саратове происходил в течение почти суток, так что все жители разрушенных домов успели спастись.

Для борьбы с оползнями стремятся увеличить прочность склонов. Это достигается лесонасаждением, искусственным выполаживанием склона путем срезания и подсыпки, путем покрытия склона дерном с прошивкой сваями и шпильками. Более надежно склон закрепляется террасированием и постройкой бетонных и каменных стенок. Однако все эти мероприятия дают эффект лишь при закреплении сравнительно небольших оползней. Значительно надежнее мероприятия, преобразующие физические свойства пород на склонах и коренным образом меняющие режим подземных вод. К их числу относится устройство поверхностного и подземного дренажа: перехват воды нагорными канавами, осушение подземными галереями и забивными фильтрами. Применяются также замораживание и цементация оползневых участков. Эти мероприятия очень эффективны, но дорогостоящи.

Вернуться назад к оглавлению “Общая Геология. Основы Геологии.”

Источник

Геологическая среда включает не только горные породы, но и прочие компоненты. Один из них — подземные воды. Это существенный элемент геологической среды, с которым связаны многие ее особенности процессы. Изучением подземных вод занимается наука гидрогеология.

История

Развитие знаний в данной сфере началось с древних времен в связи с водопользованием. Так, в период 2 — 3 тысячелетий до н. э. начали использовать колодцы в Средней Азии, Китае, Египте, Индии. В то же время стали применять минеральные воды в лечебных целях. Тогда же появились первые работы, посвященные грунтовым водам: их происхождению, свойствам, накоплению, круговороту. Их исследованию способствовало расширение работ по водоснабжению в Египте, Израиле, Риме, Греции. К тому же на основе этого появилась классификация вод по давлению, подразумевающая разделение их на ненапорные, самоизливающиеся, напорные. Таким образом, изначально развитие гидрогеологии было обусловлено в основном практическим использованием подземных вод.

В дальнейшем происходило расширение сферы исследования данной науки и детализация знаний. Этому способствовало развитие методов исследования других научных направлений в связи с техническим прогрессом к концу тысячелетия, которые были заимствованы в гидрогеологии.

Современная гидрогеология

В настоящее время гидрогеология является междисциплинарной наукой, находящейся на стыке гидрологии и геологии. Она исследует динамику подземных вод, химический состав, формирование, свойства, распространение, взаимодействие с окружающей средой, практическое аспекты.

Существует точка зрения на гидрогеологию, как на раздел геологии. Это обусловлено тем, что исследование подземных вод производится на основе анализа истории земной коры с учетом структурных особенностей литосферы и слагающих ее пород. То есть гидрогеология является геологией воды.

Гидрогеология включает множество разделов. Некоторые из них стали самостоятельными дисциплинами. Их подразделяют на теоретические и методологические.

Первая группа включает:

- Общая гидрогеология – исследует происхождение, распределение, движение подземных вод, взаимодействие с окружающей средой, особенности;

- Гидрогеохимия – междисциплинарное направление на стыке гидрогеологии и геохимии, рассматривающее формирование химического состава вод различного происхождения;

- Гидрогеодинамика – выясняет законы их движения в горных породах для количественной оценки его и изменения направления;

- Криогидрогеология – изучает подземные воды районов многолетнемерзлых пород: их происхождение, распространение, залегание и т. д.;

- Региональная гидрогеология – рассматривает формирование, залегание, распространение подземных вод конкретных регионов, занимается геологическим картированием и районированием;

- Горнопромышленная гидрогеология – исследует подземные воды в контексте освоения месторождений с целью разработки инженерных мероприятий по предупреждению их воздействия на объекты.

Помимо данной классификации, существует разделение направлений гидрогеологии на теоретические и прикладные. Первая группа включает названные выше, кроме последнего, а также экологическую гидрогеологию (исследует подземную гидросферу для оценки ее состояния и предотвращения изменений, вызванных антропогенным воздействием).

К прикладным разделам относят:

- Горнопромышленную гидрогеологию (гидрогеология месторождений);

- Нефтяную;

- Мелиоративную;

- Учение о минеральных, промышленных, термальных водах;

- Учение о поисках, разведке и оценке запасов подземных вод;

- Инженерную гидрогеологию (исследует подземные воды в контексте создания и эксплуатации инженерных сооружений).

Как было отмечено, изначально гидрогеология имела существенное прикладное значение, которое с развитием науки расширялось. Это обусловлено практической ролью подземных вод. Во-первых, с древних времен их используют в питьевой и хозяйственных целях. Это актуально и по сей день для многих регионов. Во-вторых, они имеют лечебное значение. В-третьих, подземные воды служат источником химического сырья. Так, из них получают бор, магний, натрий, литий, хлор, йод, бром, меньше германий, стронций, рубидий, цезий, кальций, на отдельных месторождениях медь, уран, цинк, радий, мышьяк, вольфрам серу и др. В-четвертых, подземные воды применяют в качестве источника тепловой энергии на геотермальных электростанциях.

Прикладные исследования гидрогеологии направлены не только на выяснение способов практического использования подземных вод, но и на определение их воздействия на сооружения, в том числе, тоннели, метрополитены, шахты и прочие выработки и т. д.

Фундаментальный смысл гидрогеологии не менее значителен ввиду роли подземных вод в геологической среде. Так, с ними связаны многие геологические процессы (формирование полезных ископаемых, геодинамической обстановки, теплового поля). К тому же подземные воды в некоторой степени определяют строение геологической среды. Кроме того, они связывают земную кору с гидросферой и прочими оболочками планеты, так как являются одной из движущих сил круговорота химических элементов.

По содержанию гидрогеология связана ближе всего с гидрологией и геологией. Помимо этого ввиду междисциплинарности она взаимодействует со многими прочими науками о Земле: геологическими, географическими и т. д. Более того, некоторые из разделов гидрогеологии также являются междисциплинарными. К тому же взаимодействие ее с другими науками происходит посредством заимствования методов исследования (геологических, физических, математических, химических, геофизических и др).

Предмет, задачи, методы гидрогеологии

Предметом исследования гидрогеологии является гидрогеосфера, представленная поземными водами. К ним относят любую воду, попавшую в горные породы. Помимо самих вод, в сферу исследования рассматриваемой науки входят связанные с их деятельностью процессы, сформированные ими месторождения, гидрогеологические структуры.

Как видно из приведенных выше классификаций, рассматриваемая наука имеет обширный перечень задач, как фундаментальных, так и прикладных.

К первой группе относят исследование происхождения, распространения, свойств, залегания подземных вод, их взаимодействия с окружающей средой, связанных с ними процессов, структур и месторождений. В прикладные задачи гидрогеологии входит изучение вод в целях применения в различных сферах, выяснение их влияния на инженерные объекты.

Как отмечалось ранее, в гидрогеологии используются методы многих наук.

Комплексное исследование подземных вод предполагает перечень работ:

- Гидрогеологическая съемка и картирование. Оба метода основаны на геологических, а второй также заимствован из картографических наук.

- Бурение скважин и горные работы. Эти методы применяют тоже в геологии.

- Опытно-фильтрационные работы. Заимствованы из гидрологии.

- Геофизические изыскания.

- Мониторинг путем проведения режимных стационарных наблюдений.

- Специальные поисковые и разведочные работы, подразумевающие применение геохимических, метеорологических, гидрологических методов.

Образование и работа гидрогеолога

Специальность Гидрогеология весьма распространена. Ей обучают в рамках как высшего, так и среднего специального образования.

В дальнейшем возможно трудоустройство в геолого-разведочные экспедиции, научно-исследовательские и проектные организации, геофизические и буровые партии. Гидрогеологи занимаются как фундаментальными исследованиями подземных вод, так и решением связанных с ними прикладных задач.

Заключение

Гидрогеология как междисциплинарное направление связана со многими науками. Она имеет существенное прикладное значение ввиду практической роли подземных вод. Более того, данная наука с древних времен развивалась преимущественно благодаря водопользованию. В дальнейшем прикладное значение гидрогеологии расширилось. Этим обусловлено распространение данной специальности в учебных заведениях и востребованность профессии на рынке труда в настоящее время. Так, гидрогеологи участвуют в проектировании инженерных сооружений и разработке месторождений, устройстве питьевого и хозяйственного водоснабжения, добыче ресурсов, получении энергии и т. д.

Источник

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ (ОСНОВЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ)

Подземные воды, содержащиеся в полезном ископаемом и вмещающих породах, во многом определяют инженерно-геологические условия МПИ. Гидрогеология изучает условия залегания подземных вод, их физические свойства, химический состав, движение, поиски и разведку подземных вод.

Рассматривая подземные воды, необходимо отметить, что их невозможно отделить от поверхностных и атмосферных вод. Подземные воды в том числе определяют степень обводнённости месторождений, свойства горных пород, соответственно условия проходки горных выработок и их устойчивость, водопритоки и характер осушения.

Влияние подземных вод на условия разработки месторождений полезных ископаемых выражается в снижении производительности горно-транспортного оборудования на всех обводнённых шахтах и карьерах; в увеличении потерь и степени разубоживания полезного ископаемого; в ухудшении устойчивости горных выработок; в снижении степени безопасности ведения горных работ.

Особенно важно влияние подземных вод на устойчивость пород вокруг горных выработок. С одной стороны, под воздействием воды горные породы меняют свою естественную прочность и деформируемость за счёт размокания, растворения, разуплотнения, выщелачивания, что приводит к оползням, вывалам и другим видам нарушения устойчивости горных выработок. С другой стороны, вода действует как сила, в том числе оказывая давление на крепление горных выработок. Кроме того поток подземных вод вызывает ряд механических и фильтрационных деформаций: прорыв глин, вымывание и вынос рыхлого материала, активизацию карста, плывуны и др.

Говоря о взаимодействии подземных вод с горными работами нельзя упускать из виду вопрос отрицательного влияния горного производства на природные воды. Гидрогеологические наблюдения показывают, что в горнодобывающих районах происходит снижение уровня подземных вод, иссушение пород, заболачивание, загрязнение как подземных, так и поверхностных вод. Необходимо внимательно изучать условия взаимодействия горного производства с природными водами. Вода – ценное полезное ископаемое.

Характеристика подземных вод по условиям их залегания.

В зависимости от характера занимаемых пустот в горных породах различают поровые (между зёрнами минералов, в порах рыхлых пород), трещинные и карстовые воды.

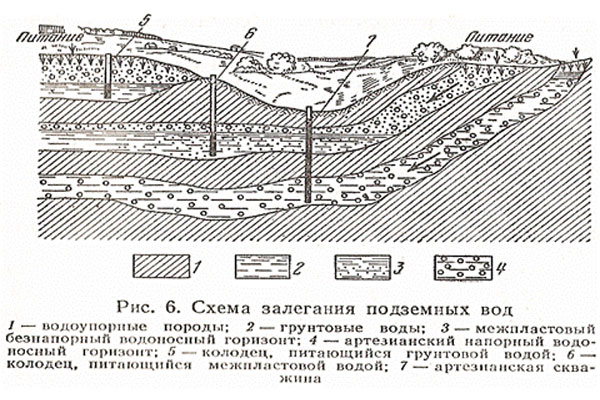

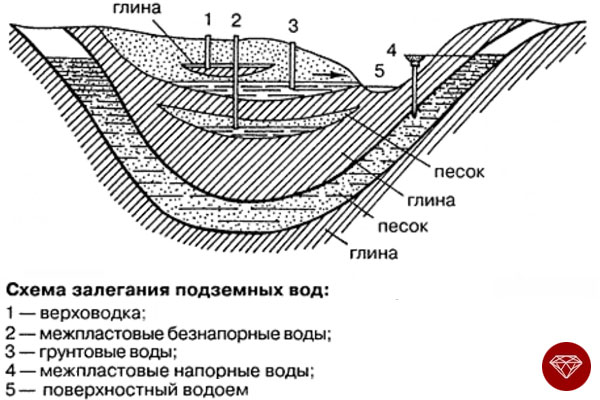

По условиям залегания в земной коре подземные воды могут быть временными (верховодка), грунтовыми и межпластовыми.

Временные подземные воды (верховодка). При инфильтрации в верхней части земной коры атмосферные осадки встречают на своём пути водонепроницаемые глинистые прослойки и линзы, на которых они временно задерживаются, образуя своеобразные маломощные водоносные горизонты местного значения. Обычно это происходит в период обильных дождей и снеготаяния, а в засушливые периоды вода частично испаряется, частично стекает в нижележащие породы, и водоносный горизонт исчезает. В засушливые периоды верховодку часто не обнаруживают, поэтому её отрицательное влияние в этих случаях приходит неожиданно.

Грунтовые воды – это подземные воды, залегающие на первом от поверхности водоупоре, выдержанном по простиранию. Грунтовые воды формируются за счёт инфильтрации атмосферных и поверхностных вод и во многом зависят от них. Область питания совпадает с областью распространения водоносного горизонта. Поверхность воды (водное зеркало) свободная, безнапорная и имеет различный наклон на разных участках. Её положение определяется гидроизогипсами грунтового горизонта, то есть линиями, соединяющими точки с одинаковыми абсолютными отметками установившегося уровня воды.

Межпластовые воды могут быть безнапорными и напорными или артезианскими. Безнапорные межпластовые воды залегают в водопроницаемых породах между двумя водоупорными слоями. Для них характерно ограниченное питание в местах выхода водоносных пород на поверхность или к водным объектам (поверхностным и подземным). Ограничена и разгрузка этих вод, поэтому они отличаются замедленным водообменом в отличие от грунтовых вод.

Межпластовые напорные воды называют артезианскими. Эти воды формируются в моноклинальных и синклинальных структурах. Водоносный горизонт (водопроницаемые горные породы) залегает между двумя водоупорами. Главная характерная черта артезианских вод – наличие в них напора, то есть отметка уровня воды при вскрытии устанавливается выше верхней границы водоносного горизонта. Напор рассматривается как давление на водоупоры и часто определяет напряжённое состояние вокруг горных выработок и условиях их устойчивости.

Физические свойства подземных вод: температура, плотность, цвет, прозрачность, вкус, запах, электропроводимость, радиоактивность (основные свойства). Плотность химически чистой воды при температуре 40С равна 1 г/см3. В зависимости от содержания и состава минеральных примесей плотность достигает 1,1-1,3 г/см3 и более.

Химический состав подземных вод определяется составом растворённых в них твёрдых веществ и газов. В зависимости от содержания основных анионов различают подземные воды гидрокарбонатные (HCO3–), хлоридные (Cl–) и сульфатные (SO42–). В каждой группе выделяют виды в зависимости от содержания основных катионов: Na+, Ca2+, Mg2+.

Концентрация растворённых в воде твёрдых минеральных веществ определяет минерализацию воды. По степени минерализации различают воды пресные – до 1 г/л, солоноватые – 1-10 г/л, солёные – 10-50 г/л и рассолы – более 50 г/л.

Термин «минеральные воды» относится к водам, содержащим ряд специфических компонентов (углекислоту, сероводород, литий, йод, бром, железо) в количествах от 0,001 г/л и более.

Источник