Рельеф и полезные ископаемые владимирской области

На месте, где теперь расположена Владимирская область, в далеком геологическом прошлом то плескалось море, то шумела пышная растительность. В древнюю протерозойскую эру образовался жесткий фундамент Русской платформы, на которой располагается Владимирская область. За миллионы лет от протерозоя до наших дней на платформе отложились толщи осадочных пород мощностью до 2 тысяч метров. Это горизонтальные напластования песка, глины, суглинка, известняка.

Естественные обнажения древних пород на территории области встречаются редко. Они представлены известняками каменноугольного возраста, которые выходят на поверхность в районе Коврова.

Из известняков и доломитов сложен Окско-Цнинский вал. В виде поднятия он хорошо прослеживается в восточной части области. Вал проходит между городами Гусь-Хрустальный и Меленки в направлении на Ковров с юго-востока на северо-запад.

На юге Владимирской области, в Окско-Мокшанском прогибе, лежит Мещерская низменность. Ее северная часть входит в пределы области.

Полезными ископаемыми Владимирская область сравнительно небогата. Все они нерудные и являются осадками морей, заливавших территорию на протяжении разных периодов истории Земли, отложениями озер и болот, а также обломочными породами, образованными в результате деятельности ледника.

Наиболее широкое распространение имеют глины различного назначения – кирпичные, огнеупорные, цементные. Кирпичные глины встречаются во всех районах Владимирской области, огнеупорные и цементные – в Гусь-Хрустальном, Судогодском районах.

В пределах области много известняков. Залежи расположены в районе Окско-Цнинского вала, где мощность их достигает 130 метров. Известняки используются для получения извести, бутового камня, силикатного кирпича.

В области имеются довольно большие запасы доломита, который используется в качестве строительного камня, огнеупорных материалов в цементном производстве, а также для удобрения почв, бедных кальцием и магнием. Так, доломитовая мука для известкования почв поставляется из Владимирского края во многие области Нечерноземья, в ряд областей Белоруссии.

Главным образом по берегам рек, встречается гравий. Он применяется в дорожном строительстве, при производстве бетона и железобетона.

Во Владимирской области немало месторождений различных песков, в основном строительных. До недавнего времени были большие запасы стекольных, в том числе чистых кварцевых песков. Кварцевые пески, пригодные для производства хрусталя, в значительной мере уже выработаны. Месторождения обычных песков распространены больше всего в южных и юго-восточных районах области – Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском.

В Гороховецком и Вязниковском районах есть небольшие запасы высококачественного гипса. В Киржачском, Петушинском, Собинском, Меленковском и Муромском районах обнаружены фосфориты, запасы, которых не имеют промышленного значения.

На юго-востоке, в Муромском и Меленковском районах, между реками Окой, Ушной и Унжей, залегает бурый железняк с довольно большим содержанием железа.

Среди полезных ископаемых видное место занимает торф. Во Владимирской области насчитывается более тысячи торфяных месторождений. На 180 месторождениях ведется добыча. Наиболее крупные и механизированные торфодобывающие предприятия – Гусевское, Тасинский Бор, Мезиновское, Асерховское, Орловское, Второвское, Меленковское. Торф используется в качестве топлива, удобрения и сырья для химической промышленности.

Имеются в области и естественные выходы минеральных вод (Александровский район).

Рельеф Владимирской области сформировался еще в доледниковый период. Но ледник, продвинувшийся с Кольского полуострова 10-15 тысяч лет назад, оказал на него очень сильное влияние. Он оставил много валунов, глины, песка.

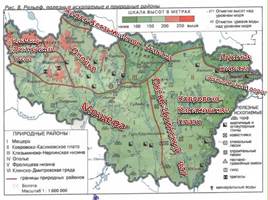

Таким образом, особенности рельефа Владимирской области определяются ее положением на Русской равнине, поверхность которой отличается небольшими высотами и малой изрезанностью. В общих чертах это волнистая равнина, с некоторым уклоном к юго-востоку, местами слегка всхолмленная и равномерно изрезанная реками.

На северо-западе выделяется окраина Клинско-Дмитровской гряды. Это наиболее высокая часть Владимирского края. В трех километрах к юго-западу от деревни Терешино (Александровский район) находится самая высокая отметка области – 271 метр над уровнем моря. Клинско-Дмитровская гряда тянется из Смоленской области через Волоколамск, Клин и Загорск (Московская область) и является водоразделом рек, текущих на север – в Волгу и на юг – в Клязьму.

Между реками Пекша и Нерль расположена Клязьминская возвышенность с высотами от 200 до 240 метров.

К югу от Коврова простирается невысокий (140-180 метров) Окско-Цнинский вал, который уходит далеко за пределы края и заканчивается в Тамбовской области. Юго-запад области занят Мещерской низменностью. Это однообразное плоское болотистое пространство, изредка нарушаемое песчаными грядообразными холмами. Здесь много лесных озер с темной водой, больших болот, поросших ольхой и осиной, песчаных бугров со стройными соснами, можжевельником и вереском.

На севере и северо-востоке области, вдоль левого берега Клязьмы, расположена Нерльско-Клязьминская низина. На востоке она сливается с Балахнинской низиной, находящейся в Горьковской области. Эта местность лежит на высоте 100 метров над уровнем моря и характеризуется обилием болот и озер. Именно здесь находится самая низкая точка области – 68 метров над уровнем моря.

ГЕОГРАФИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – географическое положение, рельеф, климат и природа Владимирского края

Источник

Месторождения / Россия / Владимирская область

Фотографии минералов Владимирская область

Новости

-

28.01.2016 Во Владимир привезли коллекцию аммонитов

28.01.2016 Во Владимир привезли коллекцию аммонитов

В конце января в «Музее природы» Государственного Владимиро-Суздальского музея заповедника открывается выставка, «Аммониты-странники древних морей», на которой, представлены окаменевшие раковины аммонитов из частной коллекции палеонтолога Дмитрия Буева. - 02.06.2014 Росгеология начинает летний полевой сезон в Хабаровском крае

ОАО «Александровская опытно-методическая экспедиция» (г. Александров, входит в многопрофильный геологический холдинг «Росгеология») приступает к летнему полевому сезону 2014 г. в Хабаровском крае.

Общие сведения

Расположена в центре Европейской части России, в Волжско-Окском междуречье. На севере граничит с Ивановской и Ярославской областями, на западе — с Московской, на юге — с Рязанской, на востоке — с Нижегородской областями.

Поверхность — всхолмленная (слабоволнистая) равнина (высота до 236 м). На северо-западе — Смоленско-Московская возвышенность, в междуречье Нерли и Киржача — Владимирское ополье (высота до 236 м), на юге — Мещерская низменность. Реки бассейна Волги — Ока, Клязьма и др. Полезные ископаемые: известняки, различные глины, кварцевые пески, торф.

Климат умеренный континентальный. Средняя температура января -11 °C, июля +17 °C. Осадков около 500 мм в год.

Расположена в подтаежной зоне. Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, в ополье — темноцветные карбонатные. Широко распространены сосновые и еловые леса (42% территории области). Сохранились лисица, заяц-русак, волк, лось, кабан, хорёк, грызуны. На территории области — национальный парк «Мещера».

Регион расположен в центре европейской части России и входит в состав Центрального федерального округа. На западе и юго-западе граничит с Московской областью, на юге с Рязанской областью, на севере – с Ярославской и Ивановской областями, на востоке и юго-востоке – с Нижегородской областью.

У Владимирской области свои неповторимые природные особенности: заповедная Мещера, холмистая и живописная Клинско – Дмитровская гряда, Коврово-Касимовское плато, Ополье, Принерлинский округ, Флорищева низина.

Общий земельный фонд области в её административных границах составляет 2908,4 тыс. га. Около 34% территории Владимирской области (991,3 тыс. га) 1079 занимают земли сельскохозяйственного назначения. Ввиду климатических особенностей и почвенного состава наш регион относится к зоне рискованного земледелия. Благодатным уголком, жемчужиной региона является черноземное Ополье, что в Суздальском районе.

Полезные ископаемые Владимирской области представлены широким ассортиментом сырья для производства строительных материалов: глин кирпичных, керамзитовых, для цемента; песков строительных, силикатных, для стекольной и металлургической промышленности; песчано-гравийных материалов; карбонатных пород для цемента, извести, флюса и известковой муки доломитов для стекольной промышленности. В области имеется достаточное количество торфа и сапропеля.

========

Геологическая история области связана с формированием обширной Восточно-Европейской, или Русской равнины, лежащей на громадной платформе. Древние гнейсы и граниты докембрийского возраста, составляют фундамент этой платформы, на которой послойно располагаются более молодые осадочные породы: пески, глины, доломиты, известняки. На территории области развиты отложения верхнего отдела каменноугольной системы и четвертичные отложения, в которых находятся стекольные и строительные пески, легкоплавкие и огнеупорные глины, богатейшие месторождения карбонатных пород, залежи бутового камня и другие. Одних только месторождений строительных материалов известно 241, из которых 87 обладают значительным запасом и представляют практический интерес. В целом, полезными ископаемыми область не богата, и почти все они не рудные.

1. Кремень – поделочный (т.н. «полосчатый кремень») коллекционный камень (наличие красивого рисунка и различных цветовых вариаций). Встречается в виде отдельных конкреций в «Дюкинском», «Ликинском», «Костенецком», «Мелиховском» карьерах, так же в составе мореных переотложенных материалов и по берегам рек. С древности служил для изготовления каменных орудий. Иногда в пустотах имеет т.н. «щётки» кристаллов кварца, редко халцедона.

2. Железные руды. На территории Центральной России видимо начали использоваться ещё во времена «Дьяковской культуры» (VII в. до н.э.- V в. н.э.)

а) Бурые железняки и сидериты (в окр. д. «Бородино»)

б) Болотные железные руды они же «болотные», «луговые», «дерновые». Чаще имеют кайнозойский возраст, сложены гидрогетитом, развиваются в заболоченных местах. Большую роль в их образовании играют гетеротрофные железобактерии. Образуют пласты протяжённостью 200-300 м. и мощностью 1,5 м. Содержание железа 15-53 %, а фосфора 2-3 %. Активно использовали уже в XVI-XVII в. выплавляя в «домницах» хрупкий металл. В 1935 г. руды центра России были обследованы на ванадий, к 1945 г. установлена нерентабельность дальнейшей эксплуатации. Залегают в виде небольших, до 1 м., линз среди глинистых пород между реками Окой, Ушной и Унжей.

3. Карбонатные породы развиты на территории всей области, на юге перекрыты толщами глин и песков.

- Известняк, весьма распространён, состоит из карбоната кальция.

- Известняки чистые, с высоким содержанием окиси кальция, идут на производство цемента. Некоторые, особо плотные сорта на облицовку т.н. в московском регионе в XIX – начале XX в. «Подольский мрамор», «Коломенский мрамор». С XI в. использовался в белокаменном строительстве Северо-Восточной Руси. Основные месторождения – «Андреево-Храповицкое» (Судогодский район), «Алфёровское», «Георгиевское» и «Добрятинское» (Гусь-Хрустальный район), «Мелехово-Федотовское» (Ковровский район).

- Доломиты содержит более 20% магния, применяются для раскисления почв, в XX в. как огнеупор для набивки пода мартеновских печей. (Основные месторождения в Муромском районе у с. Панфилово, у с. Архангел, у д. Скрипино в Меленковском районе).

- Мергель – рыхлая порода, содержащая свыше 25% глинистых примесей.

4. Гипс (высокого качества!). В Гороховецком и Вязниковском («Каурковское» месторождение) районах.

5. Глины и суглинки (запасы около 67 млн. куб. м). В области известно 81 месторождение глин.

Тонкодисперсные породы четвертичного возраста с преобладанием частиц мельче 0,01 мм. состоят из глинистых минералов и обладают пластичностью. Выделяют огнеупорные и тугоплавкие глины. Из огнеупорных (они плавятся при температуре 15800 C) вырабатывают шамотный кирпич. По цвету они тёмно серые и чёрные. Тугоплавкие (температура плавления от 13500 C до 15800С) идут на производство облицовочного кирпича, плитки, гончарных изделий, фаянсовой и фарфоровой посуды. Добываются в Гусь-Хрустальном районе (месторождения «Григорьевское» и «Тощиха»).

Легкоплавкие глины (температура плавления менее 13500 C) из четвертичных и дочетвертичных отложений идут на производство керамзитов для заполнения бетонов.

Кирпичные и черепичные глины, в области разведаны на 28 месторождениях. Применяются в производстве красного кирпича.

Красочные глины разного геологического возраста, окрашенные окислами железа в различные цвета минеральные краски (охра, умбра, сурик). Залегают в Гусь-Хрустальном и Собинском районах.

6. Стекольные пески. Должны быть почти чисто кварцевыми, иногда присутствует примесь полевых шпатов и слюды (чаще это мусковит). Встречались в окрестностях Гусь-Хрустального, дав начало в XVIII в. производству стекла. Ныне запасы кварцевых песков применявшихся для

производства хрусталя, истощены, оставшиеся стекольные пески не отличаются высоким качеством.

7. Строительные пески по своему составу чрезвычайно разнообразны и широко распространены, часто залегают совместно со стекольными песками и гравием. Применяются для производства силикатного кирпича, бетона, асфальта, дорожных работ, в строительстве (самое крупное «Великодворское» месторождение в Гусь-Хрустальном районе).

8. Пески силикатные. Применяются в изготовлении силикатного кирпича. Силикатные кирпичи изготавливают из смеси извести и песка. Основа их молотая негашеная известь (5-8%) и кварцевый песок (92-95%). Смесь прессуют, заливают в формы и выдерживают в автоклаве под действием высоких давлений и температур. Кирпич обладает высокой плотностью, хорошими теплопроводными качествами, но боится сырости и не жаростоек. Основные месторождения «Андроновское», «Муромское», «Федуловское».

9. Пески формовочные. Цвет светло серый. Используются в металлургии. Самое крупное месторождение «Великодворское» (Гусь-Хрустальный район).

10. Песчано-гравийные смеси. Мореного происхождения, приурочены к комплексам краевых образований ледника. Применяются как наполнитель при производстве бетона.

11. Ледниковые валуны. Состоят из основных, ранее называемых «первозданными» пород – гранитов, гнейсов, грандиоритов, кварцитов. Издревле использовались как бутовый камень, гнёт при солениях, применялись в строительстве фундаментов церквей и жилых домов,

булыженных мостовых. Ныне для создания альпинариев, облицовки дачных водоёмов, банных печей.

12. Трепел – кремнистая порода из скопления панцирей древних морских микроорганизмов. Называют «диатомитом», опокой, «инфузорной землёй». Применяется как добавка в цементы, для очистки бензинов, маргаринов, жиров, растительных масел. Залегает в Кольчугинском районе по берегам рек белой, Серой и Пекши.

13. Фосфориты. Состоят из фосфорнокислого кальция с незначительными примесями железа, алюминия и органических веществ. Используют в С/х в виде фосфорной муки и суперфосфата. Чёрные и тёмно серые стяжения фосфоритов, слагают целые прослои в отложениях позднеюрского и раннемелового возраста. Часто содержат окаменелости юрских и меловых морских животных прекрасной сохранности. Залегают в Киржачском, Петушинском, Собинском, Муромском, Меленковском районах. Запасы небольшие.

14. Торф. Издавна используется в качестве топлива и в С/х. Богата торфом Мещёрская низменность, на долю Гусь-Хрустального района приходится 40% запасов области. Самые крупные месторождения «Большое Урсово» (Второвское), «Асерховское», «Тасинский Бор», «Курловское». Торф, возобновляемый ресурс! Урожай нарастающей массы мха на верховом болоте может достигать за год 2 т. на 1 га. Запасы торфа в области 355 млн. тон.

15. Сапропель. Донные осадки озёр. Сапропелевые илы нашли применение как лечебные грязи и в качестве удобрений. В области известно 58 месторождений.

16. Минеральные воды. Суздальский район д. Рожново. Вода лечебно-столовая, слабоминерализованная, с повышенным содержанием серебра.

Литература:

1. Н.А. Доманская, А.А. Зенкович, Т.Д. Смолина «Экономическая география Владимирской области». Ярославль,1976. стр. 38-43

2. И.А. Карлович, В.В. Кузнецов «География Владимирской области». Владимир, 1996. стр. 16-18.

3. И.А. Карлович «Природа и экология Владимирской области». Владимир, 1996. стр. 33-42

Владимирская область: геологические карты и другие материалы

Коллекции

Источник

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

РЕЛЬЕФ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учитель географии Чумакова Т.Г.

Слайд 2

Проверим ваши знания:

Что такое рельеф?

Назовите известные вам рельефообразующие процессы.

По физической карте определите, что преобладает в рельефе области – низменности или возвышенности?

В каком направлении наклонена поверхность нашей области? Как вы это определили?

Слайд 3

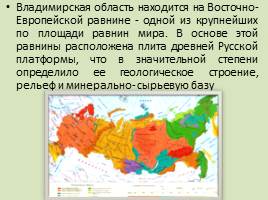

Владимирская область находится на Восточно-Европейской равнине – одной из крупнейших по площади равнин мира. В основе этой равнины расположена плита древней Русской платформы, что в значительной степени определило ее геологическое строение, рельеф и минерально- сырьевую базу

Слайд 4

Геология

Древнейшие эры архей и протерозой — страница в истории Земли, охватывающая длительный период времени — около трех миллиардов лет. За это время на территории Русской платформы происходил активный вулканизм, возникали и разрушались горы. Потоки лавы стекались в огромные огненные реки. По трещинам из недр Земли поднималась первая вода. Она охлаждала магматические и метаморфизованные образования фундамента — кристаллические породы. Чехол сложен осадочными породами палеозоя, мезозоя и кайнозоя, перекрывающими почти горизонтально кристаллический фундамент.

Слайд 5

Естественные обнажения древних пород на территории области встречаются редко. Они представлены известняками каменноугольного возраста, которые выходят на поверхность в районе Коврова.

Слайд 6

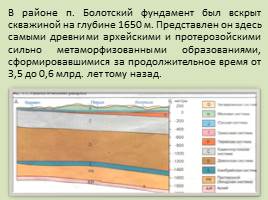

В районе п. Болотский фундамент был вскрыт скважиной на глубине 1650 м. Представлен он здесь самыми древними архейскими и протерозойскими сильно метаморфизованными образованиями, сформировавшимися за продолжительное время от 3,5 до 0,6 млрд. лет тому назад.

Слайд 7

Почти везде породы залегают горизонтально и лишь в районе Окско-Цнинского вала верхнекаменноугольные карбонатные осадки образуют складку с пологим восточным и крутым западным крыльями.

Слайд 8

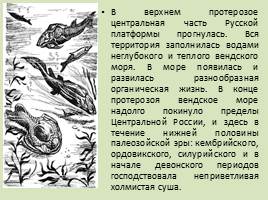

В верхнем протерозое центральная часть Русской платформы прогнулась. Вся территория заполнилась водами неглубокого и теплого вендского моря. В море появилась и развилась разнообразная органическая жизнь. В конце протерозоя вендское море надолго покинуло пределы Центральной России, и здесь в течение нижней половины палеозойской эры: кембрийского, ордовикского, силурийского и в начале девонского периодов господствовала неприветливая холмистая суша.

Слайд 9

В среднедевонскую эпоху на Владимирскую землю пришло с востока мелкое море. Оно затопило все пониженные’ места Воды моря отличались большим разнообразием рыб. Их было так много, что ученые предложили девон называть веком рыб. Часть рыб перекочевала на сушу и приспособилась жить вне моря.

Господство моря наблюдалось в течение девонского, каменноугольного и пермского периодов. Оно иногда на непродолжительное время уходило с Владимирской земли и затем вновь возвращалось. Это видно по составу пород, отложившихся здесь в течение верхнего палеозоя. Вместе с карбонатными породами встречаются слои глин, песков, гравеллитов и гипсов.

Слайд 10

Органический мир верхнего палеозоя очень разнообразен. Продолжительное господство теплого климата, чистая морская вода с большим содержанием в ней кальция способствовали расцвету четырехлучевых кораллов и беспозвоночных

Слайд 11

В мезозойскую эру море” неоднократно покидало пределы земли Владимирской. Морской климат сменялся континентальным. Мезозойское море теряло связь с открытым океаном и чаще напоминало отдельные рукава и лагуны. На суше возникли древние реки Палеонерль, Палеоока, Палеоклязьма и др.

Органический мир мезозойской эры разнообразен. В море достигли расцвета моллюски: аммониты и белемниты, а также брюхоногие

Слайд 12

На суше повсеместно росли леса с папоротниковой, цанговой и хвойной растительностью. Островки суши покрылись настоящей травой.

На меловой период приходится расцвет и гибель динозавров, на смену пресмыкающимся пришли млекопитающие.

Слайд 13

В кайнозойскую эру Владимирский край испытал поднятие и размыв. В четвертичный период на Русской равнине отмечалось местами опускание, смена холодного и теплого климата. Происходило наступление и отступление ледников. Это – Окское, Днепровское, Московское и Валдайское оледенения. Последнее Валдайское оледенение до Владимирской земли не доходило.

Слайд 14

После себя ледники оставили морены, валуны, суглинки, глины и пески. Животный мир был представлен мамонтом, шерстистым носорогом и гигантским северным оленем. Растительность постепенно приобрела современный облик: береза, сосна, ель.

Слайд 15

Знаменательным событием этого времени является переселение человека в наш край. Это произошло примерно 5—30 тыс. лет тому назад. Крупная стоянка древнего человека открыта около г. Владимира, а также у г. Мурома и Кольчугино.

Слайд 16

Рельеф Владимирской области

Поверхность Владимирского края представляет собой слабо всхолмленную равнину, несколько наклоненную на юго-восток. Местами эта равнина прорывается долинами рек Клязьмы, Оки и их притоков, изрезана многочисленными оврагами. Самые низкие места (около 68 метров над уровнем моря) располагаются у слияния рек Клязьмы и Оки, самые высокие – в западной части области – на Клинско-Дмитровской гряде (в трех километрах к юго-западу от деревни Терешино Александровский район 271 метр над уровнем моря). Клинско-Дмитровская гряда тянется из Смоленской области через Волоколамск, Клин и Загорск (Московская область) к является водоразделом рек, текущих на север – в Волгу и на юг – в Клязьму. Средние высоты по области – 130 метров.

271 м

68 м

Слайд 17

Слайд 18

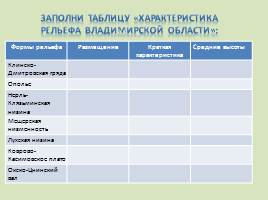

Заполни таблицу «Характеристика

рельефа Владимирской области»:

Формы рельефа Размещение Краткая характеристика Средние высоты

Клинско-Дмитровская гряда

Ополье

Нерль-Клязьминская низина

Мещерская низменность

Лухская низина

Коврово-Касимовское плато

Окско-Цнинский вал

Слайд 19

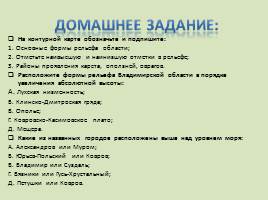

Домашнее задание:

На контурной карте обозначьте и подпишите:

1. Основные формы рельефа области;

2. Отметьте наивысшую и наинизшую отметки в рельефе;

3. Районы проявления карста, оползней, оврагов.

Расположите формы рельефа Владимирской области в порядке увеличения абсолютной высоты:

А. Лухская низменность;

Б. Клинско-Дмитроская гряда;

В. Ополье;

Г. Ковровско-Касимовское плато;

Д. Мещера.

Какие из названных городов расположены выше над уровнем моря:

А. Александров или Муром;

Б. Юрьев-Польский или Ковров;

В. Владимир или Суздаль;

Г. Вязники или Гусь-Хрустальный;

Д. Петушки или Ковров.

Источник