Приспособление к условиям среды полезное в борьбе за существование

Ароморфоз — это такие эволюционные изменения, которые существенно повышают уровень организации живых организмов, дают большие преимущества в борьбе за существование, возможно переход организма в новую среду обитания.

В эволюции млекопитающих можно выделить несколько крупных ароморфозов: появление шерстного покрова, живорождение, выкармливание детенышей молоком, постоянная температура тела, развитие легких, как универсального органа дыхания, кровеносной системы (четырехкамерного сердца, 2-х кругов кровообращения, левой дуги аорты), головного мозга (развитая кора больших полушарий и зоны коры). Все это позволило млекопитающим освоить все возможные среды обитания (водная, наземная, воздушная, почвенная, организменная) и привело к появлению высших приматов и человека. Формирование ароморфозов длительный процесс происходит на основе наследственной изменчивости и естественного отбора Они ведут к появлению крупных таксономических групп: классов, типов, некоторых отрядов у млекопитающих. Все ароморфозы повышают интенсивность жизнедеятельности животных, уменьшают их зависимость от среды обитания и ведут к повышению уровня организации организма, приспособлению к среде обитанию, увеличению численности организмов и расширению ареала существования вида — к биологическому прогрессу. К биологическому прогрессу ведут и идиоадаптации — от греческого — особые приспособления- это такие изменения, которые приспосабливают организм к специальным условиям среды, они полезные в борьбе за существование, не изменяют уровень организации организма, а ведут к частным узким изменениям к среде обитанию. Идиоадаптации открывают перед организмами возможность приспособиться к определенным условиям среды. Например, дарвиновские вьюрки- уровень организации не изменился, но форма клюва изменилась (приспособление к пищи) и это позволило им занять совершенно разные места в природе. Одни питаются плодами, другие семенами, насекомым и т. д.

Общая дегенерация — от латинского — вырождаюсь. Это такие эволюционные изменения, которые ведут к упрощению уровня организации организма, вплоть до исчезновения некоторых органов и систем организма. Общая дегенерация ведет к упрощению строения и образа жизни, большинство организмов, которые пошли по этому пути приспособились к паразитическому (организменному) существованию. Например, соккулина, она имеет вид мешка, в котором хорошо развита половая система, это корнеголовый рак, который паразитирует внутри тела краба. Плоские черви — у них нет дыхательной и пищеварительной системы — они питательные вещества всасывают всей поверхностностью тела, нет кровеносной системы и выделительной, зато очень хорошо развита половая система.

Несмотря на то, что общая дегенерация приводит к значительному упрощению организации, виды идущие по этому пути, могут увеличить свою численность и ареал, и идти по пути биологического прогресса.

Все пути биологического прогресса (ароморфозы, идиоадаптации и общая дегенерация) могут идти у организмов параллельно, могут сменять друг друга на определенном этоволюцонном пути. Ароморфозы происходят реже, чаще идиоадаптации и общая дегенерация.

Источник

Приспособленность организмов к среде обитания возникает в ходе эволюции для разрешения ими экологических проблем, имеющих место в определённой среде. Она изменяется, совершенствуется, порой исчезает. Вырабатывание адаптации позволяет достичь соответствия строения, поведения, физиологии существ условиям среды и образу их жизни. Приспособления служат основанием для исчезновения и появления органов, дивергенции и формирования новых биологических видов, усложнения конструкции.

Что такое приспособленность

В биологии под ней понимают спектр характерных черт приспособленности организмов к среде, позволяющих выживать в конкретных условиях и продолжать род.

На адаптированность к возникающим условиям оказывает воздействие эволюция. Но она изменяется, в связи с чем любые приспособительные черты относительны.

Виды приспособленности организмов

Морфологические адаптации

Они заключаются в особенностях строения. У Дарвина излюбленным примером адаптации был дятел, который способен лазать по стволам деревьев и вылавливать насекомых в трещинках.

Иные примеры:

Разная форма клювов (влияет метод питания).

Строение ног у различных видов крылатых (у водоплавающих они снабжены перепонками для плавания, бегающие виды птиц имеют очень сильные ноги).

Тело акулы в виде торпеды обеспечивает ей высокие гидродинамические характеристики.

Густота шерстяного покрова у животных севера, защищающая от сильного холода (як).

Плоское тело придонных рыб, которое помогает им передвигаться по дну (морские коровки).

Гибкость тела у норных, позволяющее добывать пищу в узких, малых полостях (хорёк).

В тундре и горных регионах растения часто обладают стелющимися формами либо они напоминают подушки, что обеспечивает организмам устойчивость к резким ветряным порывам. В зимний период они с лёгкостью способны укрываться снежным покровом и им не страшен сильнейший мороз.

Отдельным животным присущ яркий окрас (тигр). Подобная окраска похожа на чередование света и тени в окружающей среде и придаёт им малозаметность в зарослях. Покровительственной окраской обладает множество видов насекомых. Незаметны в снегу белые медведи, на фоне пустыни – ящерицы жёлтого окраса.

Исходя из условий освещения могут изменять окрас хамелеоны.

Предостерегающая окраска. Обычно подобный окрас свойственен жалящим насекомым.

Предупреждающая окраска как подражание неродственным видам (многие неопасные змеи сильно схожи с ядовитыми).

Маскировка – похожесть формы тела на объекты природы, дающая возможность спасаться от хищников. Например, почти нельзя различить в водорослях рыбу-иглу.

Физиологические адаптации

Они способствуют незамедлительной реакции живого организма на действие негативного фактора среды.

Возможность поддерживать относительно постоянную температуру тела позволила теплокровным организмам занять экологические ниши, которые недоступны для обитателей тропиков, Заполярья, пустыни. Такая способность – результат теплопродукции и теплоотдачи.

Особенная белково-липидная структура существ, обитающих при очень низких либо высоких температурах, позволяет им жить в условиях с подобными температурными режимами.

Многие организмы могут выделять разные вещества, служащие для нападения и защиты. Например, основной особенностью крапивы является её жгучесть. Это механизм защиты от травоядных. Сюда же относятся пахучие жидкости клопов, яды скорпионов, пауков, змей.

Излучение является основным методом тепловой отдачи у террариумных животных (змеи). Ультрафиолетовые лучи также являются мощным дезинфицирующим фактором.

Инфракрасное зрение необходимо совам и оленям для ночной охоты или поиска пищи.

Организмы, живущие в средах с крайне высоким уровнем ионизирующего излучения, приобрели радиорезистентность (экстремофилы).

В жару главным методом отведения излишней теплоэнергии служит испарение жидкости. У самцов некоторых видов добавочно предусмотрено её испарение со слизистой полового члена (верблюды, слоны, ослы). При некомфортном для организма повышении температуры окружающей среды, у животных наблюдается одышка.

При кратковременном влиянии пониженных температур на животных, для которых мороз – не типичная среда (песчанки), их дыхание учащается из-за усиленного обмена веществ и теплопродукции. Но при долгом нахождении в подобных условиях у них происходит постепенное замедление дыхания.

Относительный характер приспособленности

Признаки определяются конкретными условиями среды. Так, на суше рыба не способна к дыханию, так как не происходит поступление кислорода в жабры. Зелёный окрас насекомых служит спасением от птиц и животных лишь при их нахождении на зелёных частях растения.

Слаборазвитые ноги и удлинённые крылья ласточки хотя и очень помогают ей при полёте, но будут существенным недостатком при передвижении птицы по земле.

Адаптации, защищающие от одного вида, не смогут спасти от иного. К примеру, панцирь степной черепахи спасает от множества хищников, но не защитит её от некоторых хищных птиц, которые сбрасывают животное с какой-либо высоты. Колючки ежа не смогут спасти его от хищников, если те бросят его в воду. Ядовитые змеи беззащитны перед мангустами.

Белую куропатку, которую сложно заметить на белом снегу, поможет выявить тень. Организмы с новыми признаками, действующими в конкретном промежутке времени, могут легко погибнуть, выйдя за диапазон. Продолжают жить лишь особи, приспособившиеся к изменённой среде при естественном отборе.

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания

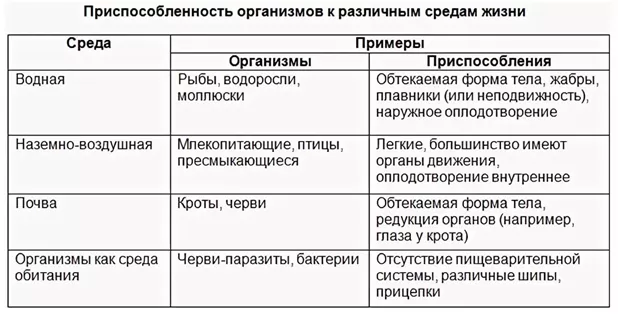

Основные примеры показаны в таблице.

Приспособления к водной среде

Форма тела:

приплюснутая (пиявка);

схожая с каплей;

трубообразная;

напоминающая торпеду (кальмар).

Тело максимально снижает трение благодаря специфике покровов:

слизь;

мягкий верхний слой (кит);

гладкий твёрдый корпус (морская черепаха).

Конечности:

ласты (тюлень);

плавники (дельфин);

перепонка.

Адаптации, помогающие двигаться в воде:

окружающая тело перепонка, «зонт»;

«водоструйный мотор»;

хвост с плавником.

Дыхательные органы разнообразны:

жабры;

трубка для дыхания (ранатра);

заборники;

образование пузыря, служащего заменой лёгкому.

Главный принцип окраса выражается в степени световой яркости в воде. Донные рыбы часто имеют окрас, схожий с оттенком дна (камбала). Они также изменяет окрас исходя из оттенка фона.

Приспособления к воздушной среде

Специфика строения летающих видов:

обтекаемое тело;

облегчённая структура (полые кости);

опорные плоскости;

перепонки и крылья;

облегчённые конечности (меньший вес, более короткие мышцы).

Особенности бегающих видов:

сильные, но лёгкие конечности;

меньше пальцев (лошадь);

защищающие роговые копыта;

более короткие передние и мощнейшие задние конечности (кенгуру).

Лазающие существа обладают разными адаптациями:

тонкое удлинённое тело (змея);

когти-крючки, острые когти (ленивец);

мощные пальцы;

хватательные конечности, даже подобный хвост;

сильные мышцы (гиббон, орангутан);

выросты: усики (плющ).

Лазающие виды иногда обладают и признаками полёта (летучая мышь). Нередко у птиц есть способность к бегу и полёту.

Могут сочетаться адаптационные признаки к жизни в разных средах (земноводные). Способностями к полёту обладают иногда и водные существа (летучие рыбы).

Приспособления к почве

Покровы обитателя подземелья обеспечивают лёгкость продвижения:

слизь, обеспечивающая скольжение в земле;

шерсть, легко заглаживающаяся вперёд и назад (крот);

короткая шерсть;

шёрстяной покров устойчив к истиранию.

Специфичность конечностей и формы тела:

тело удлинённое и тонкое (геофил);

копательные зубы (слепушонка) и конечности;

обтекаемость тела без выступов (крот);

укороченные конечности.

Специфика органов чувств подземного жителя:

малые уши (либо их нет);

усиленное осязание;

отсутствие глаз либо их очень малый размер (крот).

Почва тяжёлая и имеет высокую плотность, а помимо этого в ней может содержаться мало влаги и воздуха. Данные особенности среды также вызывают приспособительные адаптации:

мощная костно-мышечная структура, защищающая от сдавливания (крот);

система лакун, накапливающая воздух;

мясистость стебля, толстый эпидермис для запаса влаги в засуху (кактусы);

колючки, ребристость стебля, восковой налёт на нём для задержки влаги (кактусы);

развитый корень.

Организменная среда обитания

Для существ, ведущих приспособленческий образ жизни (паразитов, например, малярийный плазмодий), организм, заселяемый ими, является особой средой. У хозяина происходит выработка разных реакций защиты.

Паразиты в ответ находят методы приспособления к подобным реакциям, и тем самым осуществляется постоянный процесс взаимной приспосабливаемости. Чем проще организация существ, тем больше среди них паразитов (простейшие, растения, грибы).

Биологические механизмы возникновения приспособительной окраски

Подобная окраска формируется благодаря случайным, полезным для определённых условий среды, мутациям в процессе существования популяции.

Возникновение бабочек с окрасом крыльев, сильно схожим с фоном её местообитания, даёт возможность оставаться незамеченными, размножаться и передавать роду данный признак.

Случайно возникающие мутационные процессы обеспечивают похожесть неспособных жалить существ на ядовитые виды.

Приспособленность растений к опылению насекомыми

С целью привлечения насекомых у растений формируются цветки. Они обычно открывают их, лишь когда пролетают конкретно те виды насекомых, с которыми растение «взаимодействует». В дневное время воздух заполняется запахами липы, клевера и прочих растений, опыляемых пчёлами.

Гвоздики и петунии опыляют ночные бабочки, в связи с чем интенсивное выделение пахучих веществ у них стартует с приходом сумерек. Адаптацией к опылению конкретным насекомым выступает и местонахождение частей околоцветника и их форма. Соцветие – приспособление цветковых, во много раз увеличивающее шансы опыления.

Выводы о приспособленности организмов к среде обитания

Основные приспособительные способности существ к условиям среды обеспечивают выживание при их изменении, размножение. Любой организм исполняет определённые функции, крайне нужные для сохранения жизни на Земле, в связи с чем можно определить спектр деятельности существа как его работу. А в природе необходимы все типы работ, так что ценен любой организм.

С помощью изучения приспособлений не только распознаётся принадлежность существа к определённой группе, но определяется его местообитание и рацион питания. Жизнь вокруг намного легче понимать. А помимо этого, практически все приспособительные принципы можно в конкретном случае применять и в собственной жизни.

Источник

Биологическая целесообразность. Бактерии, устойчивые к антибиотикам, не появляются в результате эволюции. Среди обычных микроорганизмов изначально присутствуют организмы, генетически устойчивые к антибиотикам. У насекомых есть формы, устойчивые к яду. У людей: некоторые устойчивы к радиации. На Севере: среди приезжих есть люди, лучше переносящие неблагоприятные условия. У них есть сходные с коренным населением гены.

2) Комбинативный путь – взаимодействие новых мутаций друг с другом и с генотипом в целом. При этом может быть усиление (комплиментация) или подавление (эпистаз) его выражения в фенотипе.

3) Постадаптивный путь – новые адаптации возникают посредством использования ранее существовавших структур в случае смены их функций.

Направление эволюции живых организмов (разработаны акад. А.Н.Северцовым):

1. Аллогенез – развитие группы внутри одной адаптивной зоны с возникновением близких форм, различающихся адаптациями одного масштаба. Аллогенез может быть на уровне рода, семейства, отряда. При аллогенезе развивается специализация к определенным условиям внутри адаптивной зоны.

Идиоадаптация – приспособление к специальным условиям среды, полезное в борьбе за существование, но не изменяющее уровень организации. Например: колючки у кактуса. Аллогенез в отряде насекомоядных: земные формы – еж, подземные – крот, земноводные – выхухоль.

2. Арогенез – развитие группы с существенным расширением адаптивной зоны и с выходом в другие природные зоны в результате приобретения крупных, ранее отсутствующих приспособлений. Ароморфоз – усложнение организации строения и функции, имеющее общее значение для организма. Например, триасовые динозавры ® птицы (крыло, четырехкамерное сердце, полые кости); или – высшие растения (проводящая сосудистая система, эпидермы, устьица, семязачаток). Внутренний скелет позвоночных, наружный – членистоногих. Гемоглобин.

Эволюция может идти не только в сторону усложнения, прогресса, но и дегенерации – регресса. Например, паразиты. Образ жизни приводит к утрате некоторых органов, структур.

Пресноводная осморегуляция

Среди пресноводных нет изотоничных форм, концентрация жидкости в их клетках и тканях выше, чем в окружающей среде. Пресноводные гидробионты гипертоничны, они должны постоянно поддерживать осмотическое давление внутренней среды организма. Они гомойосмотичные.

Рис. Экскреция и осморегуляция у пресноводных костистых рыб

Механизмом поддержания постоянства осмотического давления является активное выделение избытка воды через почки. Вода поступает в организм пресноводных гидробионтов осмотическим путем через жабры и слизистую пищеварительного тракта. Потери солей с мочой и эскрементами компенсируются активным переносом ионов из окружающей среды против градиента концентрации. Процесс поступления солей идет через всю поверхность тела, жабер и с пищей. Почки и жабры представляют собой осморегуляторный механизм.

2.Осморегуляция в море

2.1 Костные рыбы

Угорь, форель

Рис. Экскреция и осморегуляция у морских костистых рыб

Задачи осморегуляции в море обратны пресноводному типу: в море концентрация солей несколько выше, чем в организме. В результате осмоса организм постоянно обезвоживается. Фильтрационная функция почек, направленная на усиленное выведение воды, у морских костных рыб ослаблена. Но снижение уровня почечной фильтрации не компенсирует потери воды, поэтому морские рыбы постоянно пьют воду, получая при этом избыток солей. Реабсорбция ионов в почечных канальцах морских костных рыб резко снижена, но зато здесь происходит интенсивное обратное всасывание воды из состава первичной мочи. Избыток солей выводится через почки с мочой, кишечник с фекалиями, жабры. Через почки и кишечник выводятся двухвалентные ионы, через жабры – одновалентные.

2.2 Хрящевые рыбы

Акула, скат, минога

Рис. Экскреция и осморегуляция у пластинчатожаберных рыб

Концентрация солей в крови хрящевых рыб, также как и у костных рыб, ниже, чем в морской воде. Но осмотическое давление жидкостей тела у этих рыб слегка превышает осмотическое давление морской воды, т.е. они гипертоничны по отношению к среде обитания. Достигается это тем, что, во-первых, в почечных канальцах хрящевых рыб идет активная реабсорбция мочевины и до 70-99% мочевины возвращается из первичной мочи в кровь, повышая ее суммарно омотическое давление; во-вторых, в крови хрящевых рыб накапливается триметиламиноксид (ТМАО), обладающий высокой осмотической активностью. Хрящевых рыб называют метизотоничными животными, т.е. промежуточными между гомойо- и пойкилоосмотическими формами.

Механизмы адаптации живых организмов к среде обитания

Животные и растения вынуждены приспосабливаться к множеству факторов непрерывно изменяющихся условий жизни. Динамичность экологических факторов во времени и пространстве зависит от астрономических, гелиоклиматических, геологических процессов, которые выполняют управляющую роль по отношению к живым организмам.

Поддержание устойчивого обмена веществ при колебании условий внешней среды невозможно без специальных адаптаций.

Адаптация (от лат. adaptatio) – эволюционно возникающий механизм приспособления организмов (и видов) к условиям внешней среды, выраженный в изменении их внешних и внутренних особенностей – фундаментальное свойство живой природы.

Адаптации развиваются под действием трех основных факторов: наследственность, изменчивость и естественный (искусственный) отбор. Совокупность адаптаций придает строению и жизнедеятельности организмов черты целесообразности. Приспособленность вида к какой – либо постоянной среде является предпосылкой к его длительному стабильному существованию.

Биологический смысл процесса адаптации сводится к тому, чтобы данная особь выжила при неблагоприятных условиях и оставила потомство. Средства могут быть самые разные.

Например, к наступлению зимних холодов у одних животных вырастает густой и теплый меховой покров, который к тому же изменяет свою окраску, у других образуется толстый подкожный слой жира, третьи, откормившись за лето, впадают в спячку. Деревья сбрасывают листья, их почки покрываются толстым восковым слоем и т.д.

Это различные биологические реакции в ответ на изменения условий окружающей среды, которые представляют собой иногда длительные и сложные изменения строения и функций организмов, иногда простые и легко обратимые реакции.

Например, у берегов Антарктиды рыба Trematotus приобрела способность синтезировать в крови протеиновые соединения. Действуя как антифриз, они не дают образовываться ледяным кристаллам. Все это позволяет рыбе выживать при температуре ниже – 20С.

Некоторые виды насекомых также имеют в теле некое подобие антифриза. Так, личинка аляскинской галлицы может замерзать и оттаивать несколько раз без вреда для себя.

Способность к адаптациям – одно из основных свойств жизни на нашей планете. Адаптации обеспечивают возможность существования, выживания и размножения организмов.

Существуют три основных путиприспособления организмов к условиям окружающей среды: активный путь, пассивный путь и избегание неблагоприятных воздействий.

Активная адаптация – (по принципу резистентности или устойчивости) усиление сопротивляемости организма, развитие регуляторных процессов, позволяющих осуществлять все жизненные функции организма, несмотря на отклонения фактора от оптимума.

Например, поддержание постоянной температуры тела у теплокровных животных (птиц, млекопитающихся), оптимальной для протекания биохимических процессов.

Пассивная адаптация – (по принципу толерантности или выносливости) подчинение жизненных функций организма изменению факторов среды.

Например, переход при неблагоприятных условиях среды в состояние анабиоза (скрытой жизни), когда обмен веществ в организме практически полностью останавливается (зимний покой растений, сохранение спор, семян, спячка позвоночных животных и т.д.)

Избегание неблагоприятных воздействий – выработка организмом таких жизненных циклов и поведения, которые позволят избежать неблагоприятных воздействий,

Например, сезонные миграции животных.

Обычно приспособление вида к среде осуществляется тем или иным из трех возможных путей адаптации.

Адаптации можно разделить на три основных механизма: морфологические, физиологические и этологические.

Морфологическая адаптация – (структурная организация организма в ответ на внешнее воздействие) изменения в строении организма (например, видоизменение листа в колючку у кактусов при снижении потерь воды, яркая окраска цветов для привлечения опылителей).

Физиологическая адаптация – (функциональный ответ) изменения в физиологии организма (например, способность верблюда обеспечивать организм влагой путем окисления запасов жира, наличие целлюлозоразрушающих ферментов у целлюлозоразрушающих бактерий).

Этологические адаптации – (приспособительные формы поведения) изменение в поведении (например, сезонные миграции млекопитающих и птиц, впадение в спячку в зимний период).

Примеры адаптации:

1) Разные адаптации при решении одной экологической задачи: термоизоляция у медведей и песцов – густой мех, у китов – подкожный жир.

2) Пассивная защита: высокая плодовитость; покровительственная (пигментация бабочек березовых пядениц на закопченных деревьях) или отпугивающая окраска, мимикрия (сходство беззащитного и съедобного вида с представителями несъедобного вида); твердые покровы – защитные образования типа панцирей;

3) Сложная адаптация:

– насекомоядные растения: росянка, венерина мухоловка;

– развитие глаза как органа зрения: у одноклеточных – светочувствительное пятно с пигментом; у планарии – чашевидные углубления с родопсином; у членистоногих – фасеточные глаза; у кальмаров, осьминогов – глазной пузырь с жидкостью и подвижным хрусталиком – линзой (как у человека).

Пути происхождения адаптаций.

1) Предадаптация – наличие структур, которые возможно расширить. Мутации и скрещивания приводят к накоплению скрытого резерва наследственной изменчивости. Нередко используются прежние особенности организма, возникшие в иных условиях. Например, наличие шва в черепе млекопитающих облегчает роды.

Биологическая целесообразность. Бактерии, устойчивые к антибиотикам, не появляются в результате эволюции. Среди обычных микроорганизмов изначально присутствуют организмы, генетически устойчивые к антибиотикам. У насекомых есть формы, устойчивые к яду. У людей: некоторые устойчивы к радиации. На Севере: среди приезжих есть люди, лучше переносящие неблагоприятные условия. У них есть сходные с коренным населением гены.

2) Комбинативный путь – взаимодействие новых мутаций друг с другом и с генотипом в целом. При этом может быть усиление (комплиментация) или подавление (эпистаз) его выражения в фенотипе.

3) Постадаптивный путь – новые адаптации возникают посредством использования ранее существовавших структур в случае смены их функций.

Направление эволюции живых организмов (разработаны акад. А.Н.Северцовым):

1. Аллогенез – развитие группы внутри одной адаптивной зоны с возникновением близких форм, различающихся адаптациями одного масштаба. Аллогенез может быть на уровне рода, семейства, отряда. При аллогенезе развивается специализация к определенным условиям внутри адаптивной зоны.

Идиоадаптация – приспособление к специальным условиям среды, полезное в борьбе за существование, но не изменяющее уровень организации. Например: колючки у кактуса. Аллогенез в отряде насекомоядных: земные формы – еж, подземные – крот, земноводные – выхухоль.

2. Арогенез – развитие группы с существенным расширением адаптивной зоны и с выходом в другие природные зоны в результате приобретения крупных, ранее отсутствующих приспособлений. Ароморфоз – усложнение организации строения и функции, имеющее общее значение для организма. Например, триасовые динозавры ® птицы (крыло, четырехкамерное сердце, полые кости); или – высшие растения (проводящая сосудистая система, эпидермы, устьица, семязачаток). Внутренний скелет позвоночных, наружный – членистоногих. Гемоглобин.

Эволюция может идти не только в сторону усложнения, прогресса, но и дегенерации – регресса. Например, паразиты. Образ жизни приводит к утрате некоторых органов, структур.

Источник