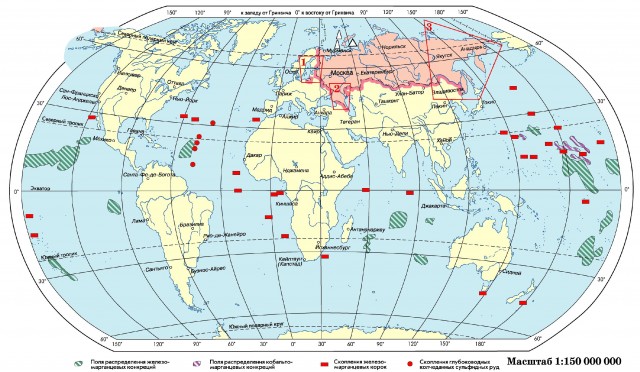

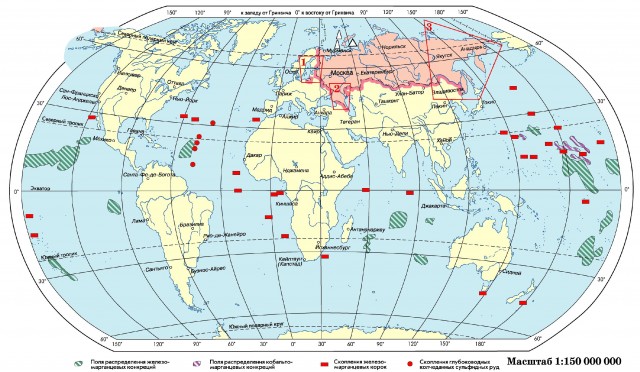

Полезные ископаемые со дна моря и океанического шельфа карта

Помимо поверхности континентов, человек в течение всей своей истории использует полезные ископаемые океана и моря.

До недавних времен главной областью эксплуатации было рыболовство, но в последние десятилетия важную роль в экономике некоторых приморских государств играет добыча нефти с морского дна в районе материковых окраин.

Человек использует соли, растворенные в морской воде. В настоящее время о запасах моря часто говорят, как о надежде человечества. Моря и океаны, покрывающие более двух третей поверхности земного шара, призваны поддержать энергетический, сырьевой и пищевой баланс увеличивающегося населения Земли.

Естественно, встает вопрос, реально ли это?

Что можно добыть с Мирового океана

Казалось бы само собой разумеющимся, что соль, которую употребляет человек, происходит из моря, но это не так.

Лишь третья часть поваренной соли получается путем испарения морской воды, остальная добывается на континентах или путем испарения соляного раствора — минерализованных вод, сопровождающих месторождения соли.

Итак, морская вода является химическим сырьем, но самое ценное, что из нее получают, не соль, а бром, используемый в первую очередь в фотографической промышленности, и магний. Из морской воды добывается более двух третей мирового потребления этих элементов.

Добыча брома в океане

Морская вода содержит и ряд других соединений, находящихся в растворенном состоянии. Время от времени в СМИ можно прочесть, сколько в ней находится урана или золота. Эти цифры действительно поражают.

Однако нас ограничивает в действиях тот факт, что мы пока не располагаем достаточным количеством энергии, чтобы наладить процесс их извлечения. Но ряд процессов проводит за человека сама природа.

Добыча тяжелых металлов с морского дна

Так, например, медь, марганец, кобальт, никель нет необходимости добывать из морской воды, поскольку эти металлы выпадают и кристаллизуются на дне океанских впадин в виде марганцовых конкреций. Это – образования величиной с орех, кулак или футбольный мяч, во множестве рассыпанные по дну Тихого и Атлантического океанов и состоящие из слоев окислов железа и марганца, кристаллическая структура которых легко связывает более тяжелые металлы, как никель, кобальт и медь.

Общее содержание полезных ископаемых океана в виде металлов в марганцовых конкрециях достигает 2,5%. Поэтому исследовательские корабли составляют карты морского дна, фотографируют его с помощью подводных камер, а ученые анализируют содержание металла в этих шаровидных образованиях.

Выявленное содержание металлов пока невелико, а расходы по добыче сырья со дна велики. Но надежды на источники сырья имеются, хотя о юридической стороне вопроса добычи со дна моря люди договариваются с трудом.

С большим успехом проводится добыча так называемых тяжелых минералов в прибрежных областях.

Например, ученые нашли подводную гору в 300 милях от побережья Канарских островов. Гора представляет редкоземельный металл теллур.

Стоимость этого металла составляет порядка 300 долларов за кг, что будет достаточно прибыльно начать добычу с морского дна.

Вода сортирует минералы

Средневековые горняки, да и позже золотоискатели получали золото путем промывки речных наносов. Вода уносила из старательских сит более легкие силикатные минералы, а на дне оставались более тяжелые минералы. Когда посчастливилось, то и кусочки золота.

Морской прибой и сильные морские течения в ряде мест делали эту работу за человека.

Более тяжелые минералы, например, касситерит (оловянная руда), циркон (циркониевая руда), рутил (окисел титана), моназит (сложный фосфат с содержанием редкоземельных элементов) и даже алмаз высвобождаются из горных пород в процессе выветривания, а поскольку они более стойки, чем многие другие минералы (например, полевой шпат), вода уносит их в море. Там они сортируются как в старательском сите: более легкие, обычно силикатные и кварцевые материалы уносятся, а на пляже или на мелком морском дне остаются тяжелые, полезные фракции. Во многих местах в мире добываются минералы в переходных зонах от океана к материкам.

Однако полезные ископаемые океана и моря пока сложно извлечь или достать с морского дна с учетом получения прибыли. Но технологии улучшаются и, возможно, основные источники сырья будут находиться в море.

Источник

Значительный процент полезных ископаемых находится в океане

Добыча строительных материалов со дна морского — привычный и традиционный промысел человека. Новая техника делает его массовым, промышленным и конкурентоспособным. Вдоль побережья Великобритании работает 50 крупных землечерпательных агрегатов, дающих в год 90 миллионов тонн высококачественного песка. Со дна Ла-Манша в 1968 году извлечено 106 миллионов тонн конгломератов.

В США в районе озера Эри с глубины до 15 метров добывается в год до 500 миллионов тонн песка и гравия при стоимости кубического метра не выше 12 центов. Вблизи берегов штатов Луизиана, Вашингтон, в заливе Сан-Франциско добывают ракушечник и ракушечный песок для цементной промышленности. Море поставляет также значительные массы материала для намывных берегов, островов, плотин.

Однако наибольший интерес вызывают железо-марганцевые конкреции и фосфориты. Впервые железо-марганцевые конкреции были обнаружены у Канарских островов в 1873 году. Округлые или дисковидные конкреции и их агрегаты встречены на значительных пространствах океанического дна и тяготеют к зонам развития вулканов и металлоносных гидротерм.

Для геологически спокойного Северного Ледовитого океана типичны пиритные конкреции, а на дне рифтовой долины Черного моря обнаружены диски железо-марганцевых конкреций.

Залежи конкреций образуют гигантские области «оруденения» в Тихом океане. Общая площадь «оруденения» — приблизительно 16 миллионов квадратных километров. Самые богатые залежи конкреций залегают на радиоляриевых илах миоценового возраста восточнее Гавайских островов. Перспективна зона между 6 и 20° с. ш. и 120—180° з. д.

Проекты добычи нового вида минерального сырья на глубинах до 5 тысяч метров представляются сегодня вполне реальными. Рентабельность отработки требует суммарного содержания никеля, меди и кобальта не ниже 2,5 процента. Когда 1 процент никеля приравнивают к 2 процентам меди или 1 проценту кобальта, то говорят о «никелевом эквиваленте» и уровень рентабельности определяют, если он превышает 2 процента.

Необходимы значительные усилия и большие затраты на создание специальных судов и средств подъема рудных конкреций. Интерес к сокровищам морского дна велик.

В океанической воде растворено значительное количество фосфора. Концентрация фосфатов на глубине 100 метров изменяется от 0,5 до 2 и более микрограммов на литр. Особенно значительны концентрации фосфатов на шельфе. Вероятно, эти концентрации вторичны. Исходный источник фосфора — вулканические извержения, происходившие в далеком прошлом. Затем фосфор эстафетно передавался от минералов к живому веществу и наоборот. Крупные захоронения богатых фосфором осадков образуют месторождения фосфоритов, как правило обогащенных ураном и другими тяжелыми металлами.

На шельфе и в области континентального склона также обнаружены фосфориты. Зона их распространения ограничена широтой 42° на севере и 50° на юге. В Тихом океане фосфориты обнаружены на шельфе от Канады до Чили, у островов Хонсю, Тасмания, Соломоновых, на плато Чатам у Новой Зеландии. Запасы фосфатного сырья мексиканского шельфа и берегов Калифорнии оценены в сотни миллионов тонн. В Атлантическом океане фосфориты обнаружены и на африканском, и на американском шельфах. В Индийском океане значительны скопления фосфоритов на шельфе Аравийского полуострова, Малабарского берега западной части Австралии, острова Рождества.

Наиболее обычна желваковая форма фосфатных агрегатов. Это угловатые, плитчатые, округлые, сферические, ячеистые агрегаты диаметром до десятков сантиметров, массой десятки и даже сотни килограммов. Встречаются также зерна и оолиты, а недавно открыты фосфатные илы и замещенные фосфатами карбонатные породы. В настоящее время промышленный интерес вызывают желваковые фосфориты морского дна. А на шельфе Юго-Западной Африки обнаружено современное образование фосфатных стяжений — месторождения образуются на глазах.

Источник

До недавнего времени практически все минеральные вещества — нефть, газ, уголь, черные, цветные и редкие металлы, сырье для химической и строительной промышленности — извлекались исключительно из недр континентов. В связи с уменьшением их запасов на материках все более актуальной становится проблема освоения минеральных ресурсов дна морей и океанов.

Океан является грандиозным хранилищем минеральных богатств. Практический интерес представляют полезные ископаемые, таящиеся в недрах под дном океанов, поверхностные образования континентального шельфа, континентального склона и глубоководного океанического дна. Большую роль могут играть и сами воды Мирового океана. Они содержат в растворенном состоянии огромное количество химических элементов.

По подсчетам ученых, в шельфовой зоне под дном Мирового океана сосредоточено не менее трети мировых запасов нефти. Запасы нефти и природного газа предполагаются также в Черном и Азовском морях. Богатой кладовой нефти и газа является дно Северного Ледовитого океана. Здесь недавно на побережье северной части Аляски обнаружено крупнейшее нефтяное месторождение. Нефтяные месторождения давно известны в Мексиканском и Персидском заливах; найдена нефть в прибрежных районах Африки, Индонезии, Малайзии и др. Большие запасы нефти выявлены в восточной части Бассова пролива (Австралия) и в Бискайском заливе. К настоящему времени на акваториях морей и океанов выявлено более 900 месторождений нефти и газа. Почти 350 из них уже разрабатываются.

Первые шаги в добыче нефти со дна моря сделаны в 20-е годы прошлого века в Бакинской бухте. Здесь, в 20—30 м от берега строили деревянные колодцы, откачивали из них воду и добывали нефть. В 1888 г. в Японии осуществили проходку скважины для добычи морской нефти с деревянного свайного основания. В 1896 г. у берегов Калифорнии пробурили первую морскую скважину методом наклонного бурения с суши. В СССР в 1947 г. в районе Баку началось освоение знаменитого месторождения Нефтяные Камни, удаленного на 80 км от берега. В настоящее время основную часть нефти, добываемой из морских месторождений, получают в Венесуэле, Персидском и Мексиканском заливах. Нефть добывается у берегов Калифорнии, в заливе Кука (Аляска), дельте Нигера и других районах.

В 1975 г. на континентальный шельф приходилась 1/5 всей добываемой в мире нефти — 435,7 млн. т. По предварительным оценкам ученых, в начале 80-х годов мировая добыча морской нефти должна составить более 35% всей ее добычи, а к 2000 г.— не менее 45%.

У побережья Шотландии более 350 лет эксплуатировалась угольная шахта, углубленная в твердые породы морского дна из искусственно насыпанного острова. Шахтным способом разрабатываются недра под водами морей в ряде других стран. В них добывается уголь, железная руда, руды никеля, меди, олова. Глубина шахт колеблется от 30 до 2400 м под дном моря при максимальной глубине воды до 120 м и при удалении от берега до 8 км. В Японии добыча морского угля составляет около 26% от общей добычи угля в стране, в Англии — «Около 10%.

В недрах Мексиканского залива в 11 км от берега Луизианы разведано крупное месторождение серы. Здесь разрабатывается и морское месторождение соли. Добыча серы и соли ведется методом закачки горячей воды под давлением в сероносный или соленосный пласт и вывода расплавленной серы и соли на поверхность по трубам. Большой интерес представляют прибрежные песчаные осадки. В них содержатся переотложенные россыпи тяжелых минералов — железа, титана, хрома, циркония, олова, ниобия, тантала, тория, ильменита, монацита, рутила, глауконита, а также золота, серебра, платины, алмазов, фосфоритов. Такие россыпи, например, содержатся в прибрежных песках, протягивающихся на 1500 км вдоль побережья Австралии. Ильменито-монацитовые и ильменито-цирконовые россыпи обнаружены в прибрежных районах Индии, Бразилии, США, Новой Зеландии, о. Цейлона. В 1961 г. на дне океана вдоль юго-западного побережья Африки открыты богатые месторождения алмазов. В прибрежных водах Калифорнии, Орегона, Канады, Панамы, Чили, Турции, Египта обнаружено золото.

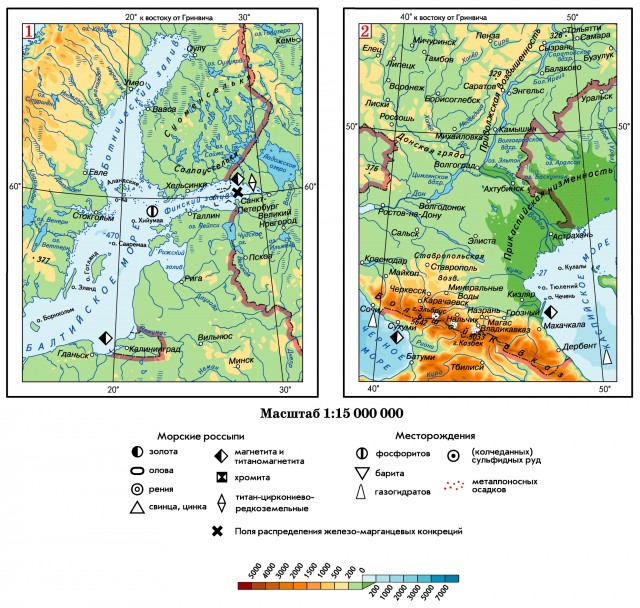

В странах Европы россыпные месторождения тяжелых минералов расположены в прибрежных зонах морей, омывающих берега Норвегии, Дании, Германской Демократической Республики, Польши, Англии, Испании, Португалии и Италии, а также на побережьях Балканских стран. В этих месторождениях содержатся: ильменит, магнетит, рутил, цирконий, монацит, гранат, хромит и другие минералы. В 1 м3 прибрежно-морского песка может содержаться до десятков и сотен килограммов ильменита и рутила.

Развитие современных технических средств создало возможность экономически выгодно разрабатывать месторождения ряда полезных ископаемых в прибрежных частях моря на глубине до 100—200 м и более. Так, прибрежные месторождения Австралии дают основную массу добычи рутила и циркония, а также значительную долю добычи ильменита и монацита. А первоначально эти месторождения разрабатывались как золото- и платиноносные. Около 70 лет добываются золото и платина на прибрежных пляжах Аляски. Разрабатываются африканские месторождения алмазов. В них на 1 т породы приходится до 14 каратов алмазов против 1 карата на 1 т породы на суше. Оловоносные россыпи эксплуатируются в Индонезии, Таиланде, Малайзии. Япония в прибрежных районах добывает железистые и титано-железистые пески.

Среди полезных ископаемых континентального склона наибольшее значение имеют фосфориты н глауконитовые пески, распространенные на глубинах 200—600 м. Они распространены вдоль берегов Африки, Америки, у восточного побережья Австралии, у Новой Зеландии и Японии, Португалии, Франции, Румынии, Шотландии.

Кроме фосфора, полезным компонентом в фосфоритах является примесь циркония, урана и ряда редких элементов. Глауконитовые пески представляют интерес как калийсодержащие минеральные удобрения.

На дне глубоководного океана реально получение в больших количествах марганца, железа, меди, свинца, цинка, хрома, никеля, кобальта, платины. Обширные пространства океанического дна усеяны железо-марганцевыми конкрециями. Химический анализ показал, что они содержат марганец, железо, никель, кобальт, медь, молибден.

Конкреции представляют собой минеральные тела, образовавшиеся благодаря стягиванию вокруг твердых центров (раковин и костей вымерших животных) растворенных в воде различных элементов. Они обнаружены на глубинах от 20 м и до 8 тыс. м, но чаще всего распространены на глубинах 3500—5500 м. Форма конкреций обычно округлая или чечевицеподобная, размеры от 1 до 20 см в диаметре.

Широкое распространение железо-марганцевых конкреций установлено на огромных площадях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Подсчеты показали, что, например, в восточной части Тихого океана на квадратном километре дна имеется около 11,5 тыс. т конкреций, в западной части — 9,6 тыс., а в центральной — до 20 тыс.

В качестве потенциального минерального сырья рассматриваются глубоководные океанические красные глины. Они покрывают дно океанов слоем мощностью в среднем 100 м на площади около 10 млн. км2. Анализы показали, что в глинах содержится 25% окиси алюминия, 13% окиси железа, 0,2% меди, 0,08% никеля, 0,04% ванадия, 0,02% кобальта. По предварительным подсчетам, в этих глинах содержится 9-1013 т алюминия, около 9-1011 т меди.

Кроме железо-марганцевых конкреций и океанических красных глин, на дне океанов широко распространены также диатомовые и известковые илы. Они могут служить источником добычи кремния и кальция.

Большим содержанием железа, марганца, цинка, свинца, меди, золота, серебра характеризуются высокотемпературные рассолы, изливающиеся на морское дно вдоль осевой линии срединно-океанических хребтов.

Уникальной кладовой минерального сырья являются сами воды Мирового океана. В них содержатся почти все известные в природе элементы.

В океанах сосредоточено около 5-1016 т минеральных веществ. Если извлечь все соли, находящиеся в водах океанов, и равномерно распределить их на континентах, то толщина такого слоя составит более 150—200 м. А если эти соли рассыпать по поверхности всего земного шара, то, по подсчетам академика Л. А. Зенкевича, они покрыли бы земной шар слоем в 45 м. В одном кубическом километре морской воды содержится: 28 ■ 106 т поваренной соли, 1,3• 10б т магния, 3,1-104 т бора, 300 т брома, 79 т меди, 11 т урана и целый ряд некоторых соединений элементов.

Развитие техники существенно приблизит возможности освоения минеральных ресурсов Мирового океана. В результате запасы морских месторождений станут более доступными, чем месторождения суши.

Источник

Мировой океан — хранилище колоссальных ресурсов полезных ископаемых. По прогнозам, доля морских месторождений в третьем тысячелетии станет преобладающей по сравнению с месторождениями суши. Выделяют следующие группы полезных ископаемых:

- железо-марганцевые конкреции (ЖМК);

- кобальто-марганцевые корки (КМК);

- глубоководные полиметаллические (колчеданные) сульфидные руды (ГПС);

- фосфориты;

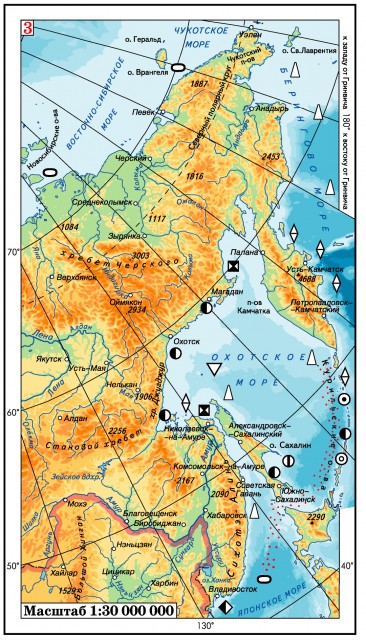

- россыпи (золотоносные, оловоносные, титан-циркониевые и др.);

- строительные материалы (песок, гравий, ракушечник);

- металлоносные осадки;

- газогидраты (углеводороды в твердой фазе).

Наибольшее практическое значение имеют первые четыре группы. В конкрециях, корках, колчеданных рудах и фосфоритах содержится значительное количество нике-ля, кобальта, марганца, меди, цинка, серебра, золота, свинца, фосфора, присутствуют платина, кадмий, редкоземельные и другие элементы.

Общая стоимость ресурсов железо-марганцевых конкреций и кобальто-марганцевых корок составляет около 38 трлн долл., что почти в два раза превышает ценность указанных компонентов в месторождениях суши. Наибольшую ценность представляют кобальто-марганцевые корки и железо-марганцевые конкреции, в которых валовая стоимость кобальта — 4435,8 млрд долл. и марганца — 1661,0 млрд долл. Поэтому именно кобальто-марганцевые корки и железо-марганцевые конкреции являются первоочередными объектами освоения глубоководных минеральных ресурсов.

Доля России в общей площади экономических зон в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах и в валовой стоимости заключенных там ресурсов твердых полезных ископаемых составляет около 10 %. Общая их ценность в зоне особых интересов России достигает почти 1 трлн долл.

В соответствии с Конвенцией по морскому праву, Международный орган по морскому дну (МОД ООН) выделил России в международном районе морского дна (МРМД) в пределах поля Кларион-Клиппертон (Тихий океан) участок морского дна площадью 75 тыс. кв. км с месторождением железо-магранцевых конкреций. Среднее содержание марганца — 27 %, никеля — 1,3%, меди — 1,1%, кобальта — 0,25 %. Предварительная геолого-экономическая оценка его освоения показала, что на выделенном участке прогнозные ресурсы железо-марганцевых конкреций, в которых содержится 142 млн т марганца, 6680 млн т никеля, 5550 тыс. т кобальта оцениваются в 703 млн т, что равноценно запасам двух уникальных месторождений марганца и кобальта и двух крупных — никеля и меди Если бы это месторождение было освоено в наши дни, то оно давало бы от годовой добычи России до 20 % никеля, 100 % марганца (в1991–2000 гг. этот металл в России практически не добывался) и 80–90 % кобальта. В целом это может быть сопоставимо только с гигантами Норильского рудного узла, запасы которого катастрофически тают, а качество руд резко падает.

Зоны особых интересов России, связанные с железо-марганцевыми конкрециями, сосредоточены исключительно в Международном районе морского дна в пределах поля Кларион-Клиппертон Тихого океана и Центральной котловины Индийского океана, где эти конкреции представляют практический интерес.

Железо-марганцевые образования могут рассматриваться не только как рудное сырье, но и как высокоэффективный природный сорбент или высококачественное сырье для синтеза неорганических ионообменных материалов. По предварительным данным, железо-марганцевые образования и продукты их переработки могут эффективно использоваться вместо дорогостоящих синтетических смол для дезактивации малоактивных вод атомных электростанций, сбросовых вод производств цветной металлургии, металлообработки, электролитических производств, извлечения металлов из природных и рудничных вод.

Интересы России в отношении кобальто-марганцевых корок целиком связаны с международным районом морского дна. Причем, наибольшими преимуществами в связи с интенсивным изучением подводных гор Западного сектора северной приэкваториальной зоны Тихого океана обладает Россия. В зоне ее особых интересов, охватывающей Магеллановы горы, поднятия Маркус-Уэйк и Уэйк-Неккер, а также северную часть подводного продолжения Маршалловых островов и островов Лайн, сосредоточено 1,83 млрд т руды кольбальто-марганцевых корок, содержащих 9,9 млн т кобальта и 380 млн т марганца.

Таким образом, Россия может претендовать на весьма существенные ресурсы руд кольбальто-марганцевых корок, однако реальное обладание ими затруднено, так как пока детально изучены только два участка Магеллановых гор. Ресурсы их составляют 777 тыс. т кобальта и 30 млн т марганца, что в два раза меньше ресурсов экономической зоны Японии и в 40 раз меньше ресурсов кольбальто-марганцевых корок в экономической зоне США. Металлогенические ресурсы кольбальто-марганцевоых корок в пределах высокоперспективных рудных полей сосредоточены в Тихом океане.

В пределах Магеллановых гор (северо-западная часть Тихого океана) выявлены потенциальные крупные месторождения кольбальто-марганцевых корок. Содержание кобальта в руде в среднем составляет 0,64 %; средняя мощность корок 6 см ; плотность залегания 75–85 кг/м 2 Прогнозные ресурсы кобальта в кольбальто-марганцевых корок отдельных участков варьируют от 161 до 460 тыс. т и сопоставимы с прогнозными ресурсами Норильской и Уральской никеленосно-кобальтоносных провинций.

Кроме кобальта, практический интерес представляют, в первую очередь, платина, марганец, никель, а также вольфрам, молибден, легкие редкоземельные элементы, иттрий.

К настоящему времени зарубежными и отечественными исследованиями в Мировом океане обнаружено около 50 районов развития глубоководных полиметаллических (колчеданных) сульфидных руд. Потенциальная ценность руд, прогнозируемых в Мировом океане (1415 млн т) по пяти основным металлам (медь, цинк, свинец, золото, серебро) составляет 385,3 млрд долл. США. По географо-экономическим соображениям (близость к районам работ и др.) для России наибольший интерес представляют рудные районы Срединно-Атлантического хребта, где сосредоточено 15 % общих ресурсов глубоководных полиметаллических (колчеданных) сульфидных руд.

По предварительной оценке, в пределах рудного района можно ожидать выявление нескольких сближенных месторождений, которые могут обеспечить работу морского добывающего предприятия на 20–30 лет при производительности 1,5 млн т руды в год. Переработка руд возможна на действующих горно-обогатительных предприятиях.

Ресурсы глубоководных полиметаллических (колчеданных) сульфидных руд России в своей экономической зоне (Командорский и Курильский районы) составляют около 280 млн т, что существенно ниже, чем имеют США и Япония. Здесь содержится около 33 млн т цинка, 2 млн т меди, 32 тыс. т серебра, 3 тыс. т кобальта, 3 тыс. т никеля и 240 т золота.

Россия может увеличить потенциальные ресурсы глубоководных полиметаллических (колчеданных) сульфидных руд путем включения в зону своих особых интересов Центрально-Атлантической провинции Международного района морского дна, где нашей стране принадлежит приоритет открытия рудных полей «Полярное», ТАГ, «Мир». В этом случае общие ресурсы глубоководных полиметаллических (колчеданных) сульфидных руд, принадлежащие России в Мировом океане, могут возрасти до 400 млн т руды.

По фосфоритам на долю России (включая фосфориты Балтийского моря) приходится лишь 0,2 % общемировых (около 220 млн т). Тем не менее, интерес представляют фосфориты Охотского и Японского морей.

Месторождения строительных материалов (песчано-гравийные смеси) имеются на Балтийском, Черном и Каспийском морях.

Газогидраты, представляющие собой твердые соединения природного газа, обнаружены в западной части Тихого океана, в Каспийском и Черном морях.

Таким образом, Россия по ресурсам твердых полезных ископаемых Мирового океана находится в среднем положении. Ее ресурсный потенциал значительно уступает потенциалам США и Франции, но превышает потенциалы Китая и Индии.

Источник