Полезные ископаемые на урало монгольском поясе

Урало-Монгольский складчатый геосинклинальный пояс

тектонически подвижный пояс земной коры, занимающий внутриконтинентальное положение и протягивающийся от Урала через Центральную Азию к побережью Тихого океана. На З. ограничен Восточно-Европейской, на С.-В. – Сибирской и на Ю. – Китайско-Корейской платформами. На Ю.-З. пояс сочленяется со Средиземноморским геосинклинальным поясом (См. Средиземноморский геосинклинальный пояс), на В. – с Тихоокеанским геосинклинальным поясом (См. Тихоокеанский геосинклинальный пояс). В состав пояса входят складчатые сооружения Урала, Центрального Казахстана, Тянь-Шаня, Алтая, Саян и Монголии.

Образование на месте У.-М. с. г. п. складчатых сооружений происходило в течение нескольких эпох тектогенеза; наибольшее значение имели: байкальская эпоха в конце докембрия (юж. обрамление Сибирской платформы), салаирская эпоха (вост. часть Алтае-Саянской обл., Сев. Монголия), каледонская эпоха в силуре (Центральный Казахстан, Северный Тянь-Шань, Алтай, Западный Саян) и герцинская эпоха в позднем палеозое (Урал, Южный Тянь-Шань, горы Южной Монголии). В мезозое У.-М. с. г. п. превратился в молодую платформу. В целом складчатость мигрировала во времени от Сибирской платформы к юж. и зап. окраинам пояса; вост. часть пояса, относящаяся к Центральному Казахстану и Алтае-Саянской обл., обладает мозаичным строением складчатых структур, зап. и юж. (Урал и Тянь-Шань) – линейным строением с широким развитием тектонических покровов. Для всех стадий развития У.-М. с. г. п. характерен интенсивный магматизм. Во всех зонах представлены магматические комплексы ультраосновного и основного состава (Офиолиты), формировавшиеся в океанических условиях (по их распространению может быть реконструирован древний Палеоазиатский океан, существовавший в палеозое на месте У.-М. с. г. п.). К орогенным периодам в девоне и в позднем палеозое приурочены внедрения крупных массивов гранитов и обширные наземные вулканические излияния. Известны также месторождения руд железа, меди, золота, свинца, цинка, олова, вольфрама и др. Кроме того, известны месторождения платины, хрома, а также залежи каменного угля.

Лит.: Тектоника Урало-Монгольского складчатого пояса, М., 1974.

Л. П. Зоненшайн.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.

1969—1978.

Смотреть что такое “Урало-Монгольский складчатый геосинклинальный пояс” в других словарях:

УРАЛО-МОНГОЛЬСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПОЯС — подвижная линейная структура земной коры, протягивающаяся в Азии от Урала через Ср. Азию, Казахстан, Юж. Сибирь и Монголию к побережью Охотского м. Развитие началось в позднем докембрии; в мезозое превратился в молодую платформу … Большой Энциклопедический словарь

УРАЛО-МОНГОЛЬСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПОЯС — УРАЛО МОНГОЛЬСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПОЯС, подвижная линейная структура земной коры, протягивающаяся в Азии от Урала через Среднюю Азию, Казахстан, Южную Сибирь и Монголию к побережью Охотского моря. Развитие началось в позднем докемб… … Русская история

урало-монгольский складчатый геосинклинальный пояс — подвижная линейная структура земной коры, протягивающаяся в Азии от Урала через Среднюю Азию, Казахстан, Южную Сибирь и Монголию к побережью Охотского моря. Развитие началось в позднем докембрии; в мезозое превратился в молодую платформу. * * *… … Энциклопедический словарь

Геосинклинальный пояс — складчатый геосинклинальный пояс, складчатый пояс, Геосинклиналь (во втором значении), обширный линейно вытянутый тектонически высокоподвижный пояс земной коры. Располагается либо между древними континентальными Платформами (см. рис.),… … Большая советская энциклопедия

Урало-Монгольский геосинклинальный пояс — один из крупнейших подвижных поясов земной коры, пересекающий Aзиатский континент и разделяющий Bост. Eвропейскую, Cибирскую, Tаримскую и Kитайско Kорейскую древние платформы. Aктивно развивался в позднем докембрии, палеозое, a на крайнем … Геологическая энциклопедия

Урало-Тянь-Шаньская складчатая область — зап. часть Урало Монгольского складчатого геосинклинального пояса (См. Урало Монгольский складчатый геосинклинальный пояс). Включает складчатые сооружения Урала, южнее продолжается под полого залегающими мезо кайнозойскими отложениями… … Большая советская энциклопедия

Монгольская Народная Республика — (Бугд Найрамдах Монгол Ард Улс) МНР (БНМАУ). I. Общие сведения МНР государство в Центральной Азии. Граничит с СССР и КНР. Площадь 1565 тыс. км2. Население 1377,9 тыс. чел. (начало 1974). Столица г. Улан Батор. В … Большая советская энциклопедия

Урал — I Урал территория, расположенная между Восточно Европейской и Западно Сибирской равнинами и вытянутая с С. на Ю. от Сев. Ледовитого океана до широтного участка р. Урал ниже г. Орска. Основной частью её является Уральская горная система,… … Большая советская энциклопедия

Полезные ископаемые — минеральное сырьё, природные минеральные образования земной коры неорганического и органического происхождения, которые могут быть эффективно использованы в сфере материального производства. По физическому состоянию П. и. делятся на… … Большая советская энциклопедия

Монголо-охотская геосинклинальная система — одна из складчатых систем, составляющих Урало Монгольский складчатый геосинклинальный пояс, протяжённостью более 2 тыс. км: от северо восточной Монголии до западного побережья Охотского моря. Эта территория впервые была выделена в 1926 А … Большая советская энциклопедия

Источник

УРАЛО-МОНГОЛЬСКИЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПОЯС — один из крупнейших подвижных поясов земной коры, пересекающий Азиатский континент и разделяющий восточно-Европейскую, Сибирскую, Таримскую и Китайско-Корейскую древние платформы. Активно развивался в позднем докембрии, палеозое, а на крайнем востоке (Монголо-Охотский сегмент) — и в 1-й половине мезозоя. На севере между Восточно-Европейской и Сибирский платформами пояс протягивается в долготном направлении (Урало-Сибирский пояс), на юге — в широтном (Центральноазиатский пояс), образуя коленообразный изгиб в районе Центрального Казахстана и Джунгарии. Основная часть пояса лежит в пределах CCCP, остальная — в пределах KHP и MHP.

Большая часть Урало-Сибирского сегмента пояса, кроме Урала и Енисейского кряжа, скрыта под осадочным чехлом Западно-Сибирской плиты, образуя её складчатый фундамент. Южнее и восточнее этот фундамент выступает на поверхность в Центральном Казахстане, Тянь-Шане, Джунгарии, Алтае, Саянах, хребтах Прибайкалья и Забайкалья, Монголии, Большом Хингане, образованным благодаря новейшим, олигоценово-четвертичным поднятиям. Становление пояса относится к рифею, когда произошло раздробление и раздвиг раннедокембрийской континентальной коры, ныне слагающей ограничивающие его древние платформы (кратоны). Глыбы этой коры меньшего размера сохранились в виде срединных массивов; относительно наиболее крупными среди них являются Центральноказахстанско-Северо-Тянь-Шаньский, Тувино-Монгольский, Хингано-Буреинский. В течение позднего рифея и палеозоя на площади пояса располагался обширный океанский бассейн — Палеоазиатский, в котором срединные массивы играли роль микроконтинентов. Реликтами коры (литосферы) этого бассейна являются многочисленные офиолитовые пояса, возраст которых колеблется от рифейского до девонского. На севере (в современных координатах) Палеоазиатский океан соединялся с Палеоатлантическим, на востоке — с Палеопацификом (Палеотихим), на юго-западе — с Палеотетисом.

Начиная со 2-й половины позднего рифея и венда, одновременно с расширением центральной части океана, в его периферических частях возникали островные дуги, которые вместе с микроконтинентами причленялись к ограничивающим пояс платформам, в первую очередь, Сибирской. После предвендской, байкальской, эпохи следует салаирская эпоха во 2-й половине кембрия и таконская в конце ордовика, проявлявшиеся в складчатости и гранитообразовании и соответственно в разрастании континентальной коры. Особенно большое значение имела эпоха складчатости, гранитообразования и метаморфизма в конце силура — начале девона, которая привела к существенному увеличению площади континентальной коры в Центральном Казахстане, Северном Тянь-Шане, Алтае-Саяно-Байкальской области, Северной Монголии. Эти же процессы в позднем палеозое, вызванные сближением ограничивавших пояс континентов и их столкновением с промежуточными микроконтинентами в конце перми — начале триаса, привели к тому, что почти вся площадь пояса была осушена; исключение составил лишь Монголо-Охотский сегмент пояса. В поздней юре и этот сегмент испытал складчатость, гранитизацию и метаморфизм и также превратился в сушу. В течение мезозоя и раннего палеогена возникший в эпоху тектогенеза горный рельеф был снивелирован и частично перекрыт осадочным чехлом (кроме Западной Сибири, центрального Дунбэя и некоторых других районов), но новейшие поднятия привели к его частичному возрождению.

Источник

Огромная территория этого пояса имеет сложное строение. В его современной структуре выделяется несколько областей разной по возрасту складчатости. Байкалиды располагаются по краям древних платформ (Тимано-Печорская и Байкало-Енисейская области байкалид); каледониды — в центре пояса (Кокчетавско – Киргизская область) и южнее сибирских байкалид (Алтае – Саянская область); герциниды охватывают большую часть пояса (Урало-Тянь-Шаньская и Казахстано-Монгольская области). В раннем палеозое указанные области развивались по-разному. Области байкальской складчатости завершили геосинклинальное развитие, все остальные находились на главном геосинклинальном этапе.

Алтае-Саянская геосинклинальная область. Эта область охватывает Горный и Монгольский Алтай, Западный Саян, хребет Танну-Ола и Центральную Монголию. Ее раннепалеозойская история была сходна с историей Грампианской системы — здесь также проявилась каледонская складчатость, сформировались каледониды и в конце силура завершился главный геосинклинальный этап. Широким распространением пользуются породы вулканогенно-осадочной, терригенной и карбонатной формаций. В отличие от Грампианской системы мощности нижнепалеозойских отложений здесь значительно больше (кембрий — 8–14 км, ордовик — до 8 км, силур — 4,5–7,5 км).

Кокчетавско-Киргизская геосинклинальная область. Эта область, расположенная в средней части Урало-Монгольского пояса, протягивается широкой дугообразной полосой от Центрального Казахстана в Северный Тянь-Шань. Здесь широко распространены мощные (до 15 км) морские кембрийские и ордовикские отложения, а силурийские развиты незначительно и представлены красноцветными континентальными породами молассовой формации.

Анализ состава пород и их распространения свидетельствует, что горообразовательные процессы в Кокчетавско-Киргизской области проявились в конце ордовика. На рубеже ордовика и силура завершился главный геосинклинальный этап, а в силуре начался орогенный.

Урало-Тянь-Шаньская геосинклинальная область. Внутри этой области, расположенной в западной части Урало-Монгольского пояса, выделяются две геосинклинальные системы: Уральская и Южно-Тянь-Шаньская. Хорошо изучены геологическое строение и геологическая история Уральской системы.

В состав Уральской геосинклинальной системы входят Урал и Новая Земля. Будучи естественной кладовой огромных минеральных богатств, Урал до сих пор является основным горнорудным районом нашей страны. В его недрах хранятся большие запасы самых разнообразных полезных ископаемых.

Кембрийские породы в Уральской системе распространены незначительно на юге, на крайнем севере Урала и на Новой Земле. Небольшая площадь распространения и преобладание обломочных пород свидетельствуют о том, что в кембрии Урал представлял собой горную страну, возникшую в результате байкальской складчатости. Море существовало только на юге и севере.

Байкальская складчатость, проявившаяся на Урале, не привела к завершению геосинклинального режима, как это произошло в расположенной рядом Тимано-Печорской области. Процессы прогибания, начавшиеся в конце кембрия, охватили в ордовике всю территорию Урала и привели к возникновению Уральской геосинклинальной системы — ряда меридиональных геосинклинальных прогибов, разделенных геоантиклинальными поднятиями. Об этом свидетельствует широкое распространение мощных ордовикских отложений. В центральной части Уральской системы в ордовике возникло геоантиклинальное поднятие Уралтау, которое было выражено в рельефе цепочкой меридионально вытянутых островов. Это поднятие делило Урал на две части — западную и восточную, развитие которых шло по-разному. В западных прогибах в ордовике накапливались песчано-глинистые и карбонатные отложения, а в восточных — мощные вулканогенно-осадочные породы. Такое же распределение отложений сохранилось в силуре, когда процессы прогибания шли особенно интенсивно, о чем свидетельствует большая мощность отложений. На востоке породы силура достигают 5 км, а на западе не превышают 2 км. Большая мощность отложений и присутствие вулканических пород на востоке являются доказательством более сильного прогибания и резких дифференцированных движений восточной части Уральской геосинклинальной системы. Образование глубинных разломов сопровождалось подводным вулканизмом. На западе осадконакопление происходило в более спокойных условиях.

Отмеченная закономерность развития геосинклинальных прогибов присуща и другим геосинклинальным системам: прогибы, расположенные вблизи платформ, испытывали более плавное опускание, чем прогибы, расположенные вдали от платформ. Этим объясняются меньшая мощность отложений и отсутствие вулканического материала в околоплатформенных прогибах.

Основным отличием раннепалеозойской истории Уральской геосинклинальной системы от Грампианской является отсутствие следов каледонского орогенеза на Урале. Известняки верхнего силура сменяются известняками нижнего девона без всяких следов перерыва и отличаются друг от друга только по составу ископаемой морской фауны. Каледонская складчатость на Урале не проявилась, главный геосинклинальный этап продолжался в позднем палеозое.

Даже краткое рассмотрение раннепалеозойской истории трех геосинклинальных областей Урало-Монгольского пояса показывает, что они развивались по-разному. Каледонская складчатость проявилась в Алтае-Саянской и Кокчетавско-Киргизской областях, но в разное время. В Кокчетавско-Киргизской области она завершилась на границе ордовика и силура, а в Алтае-Саянской — в конце силура. Поэтому заключительный этап геосинклинального развития в этих областях начался в разное время. В Урало-Тянь-Шаньской области каледонская складчатость не проявлялась и главный геосинклинальный этап продолжался в позднем палеозое.

Проявившиеся в течение раннего палеозоя отдельные фазы каледонской складчатости заметно влияли на палеогеографию, что хорошо отображают палеогеографические карты.

Источник

Урало-Монгольский

пояс – это один из крупнейших подвижных

поясов земной коры. Он расположен в

пределах Азиатского континента, и имеет

протяженность около 13-14 тыс. км. Это

второй по протяженности, после

Тихоокеанского, подвижный пояс Земли.

Урало-Монгольский

пояс разделяет Восточно-Европейскую,

Сибирскую и Китайско-Корейскую платформы.

Географически к

Урало-Монгольскому поясу относятся

Уральские горы, Западно-Сибирская

низменность, Енисейский кряж, Восточные

и Западные Саяны, Забайкальская горная

страна, Забайкалье, районы Приамурья,

Северный и Южный Тянь-Шань, Казахстан,

Северный Китай, Монголия.

На западе

Урало-Монгольский пояс граничит с

Восточно-Европейской платформой, на

юго-западе – со Средиземноморским

поясом, юго-восточная часть пояса

обрамляет с юга Сибирскую платформу, а

на востоке он граничит со структурами

Тихоокеанского пояса.

В пределах

Урало-Монгольского пояса расположены

разновозрастные складчатые системы и

области, а также Западно-Сибирская

плита. Из этих складчатых систем и

областей на территории России представлены

следующие: Уральская каледоно-герцинская,

Саяно-Енисейская и Байкальская области

байкальской складчатости, каледонская

Кузнецко-Витимская и Монголо-Охотская

область герцинской складчатости, а

также Таймырско-Североземельский

выступ.

С начала мезозоя

весь Урало-Монгольский пояс превратился

в молодую эпипалеозойскую платформу.

8.1. Уральская каледоно-герцинская складчатая система

8.1.1. Общая

характеристика

Уральская складчатая

система на западе граничит с

Восточно-Европейской платформой, на

востоке – с Западно-Сибирскрй плитой,

а на юге (между Каспийским и Аральским

морями) ее структуры погружаются под

мезозойско-кайнозойские отложения

Северо-Туранской плиты.

В пределах системы

различаются хребты западного склона,

серию хребтов центральной (осевой) части

и восточный склон, постепенно переходящий

в Западно-Сибирскую низменность. По

территории Уральской системы протекают

реки Урал, Вишера, Белая, Сакмара, Сосьва,

Лозьва, Тобол, Печора и др. Наиболее

высокая гора Народная имеет абсолютную

отметку 1 895 м.

В меридиональном

направлении Урал (с севера на юг)

подразделяется на: Полярный (это часть

Урала, имеющая северо-восточное

простирание, примерно до 660

с.ш.), Приполярный (между 660

и 640

с.ш.), Северный (между 640

и 580

с.ш.), Средний (между 580

и 55,50

с.ш.) и Южный (южнее 55,50

с.ш.); южным продолжением Южного Урала

являются Мугождары, расположенные уже

в пределах Актюбинской области Казахстана.

Урал – это мировой

эталон геосинклинальных систем линейного

типа. Многие геологические, геотектонические

и металлогенические концепции

разрабатывались именно на уральском

материале.

Урал – один из

важнейших минерально-сырьевых регионов

России с высоко развитой горнодобывающей

промышленностью, базирующейся на

многочисленных месторождениях черных,

цветных, редких, благородных металлов,

неметаллических полезных ископаемых.

Урал занимает

первое место в России по запасам

колчеданных руд, бокситов, хризотил-асбеста,

ювелирного изумруда, антофиллит-асбеста;

второе место в России по запасам железных

руд, одно из ведущих мест по запасам

бериллия, рудного и россыпного золота

и металлов платиновой группы; в

Казахстанской части Урала расположено

крупнейшее в Евразии месторождение

высококачественных хромитов; к Уралу

с запада и востока примыкают крупнейшие

нефтегазоносные провинции.

По особенностям

строения и характеру слагающих его

формаций Урала в поперечном сечении

разделяется на три области:

западную,

которой соответствует осевая зона и

западный склон Урала, относимые к

восточной окраине Восточно-Европейской

платформы;центральную,

которой соответствуют большая часть

восточного склона Урала, представляющую

собой эвгеосинклинальную область;восточную,

большей частью погребенную под

мезозойско-кайнозойскими отложениями

Западно-Сибирской плиты, относящуюся

к Валерьяновскому интрузивно-вулканическому

поясу.

Границами этих

структур являются глубинные разломы.

Граница между окраиной платформы и

эвгеосинклинальной областью проходит

по Главному Уральскому глубинному

разлому (ГУГР), граница между

эвгеосинклинальной областью и

Валерьяновским поясом проходит по

Ливановскому разлому.

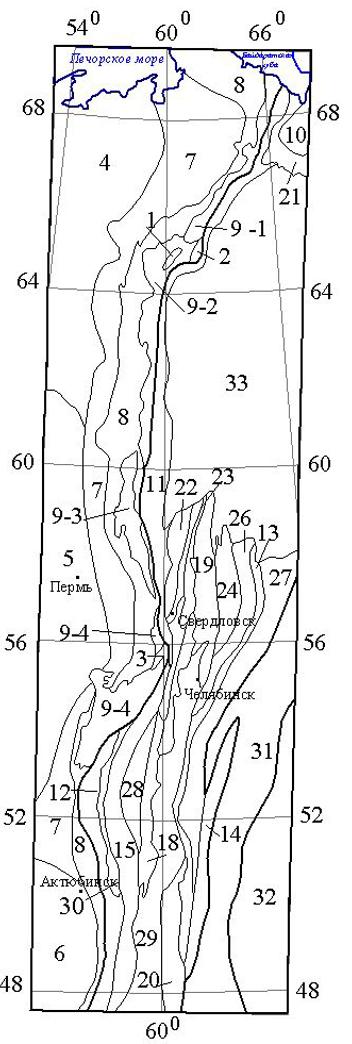

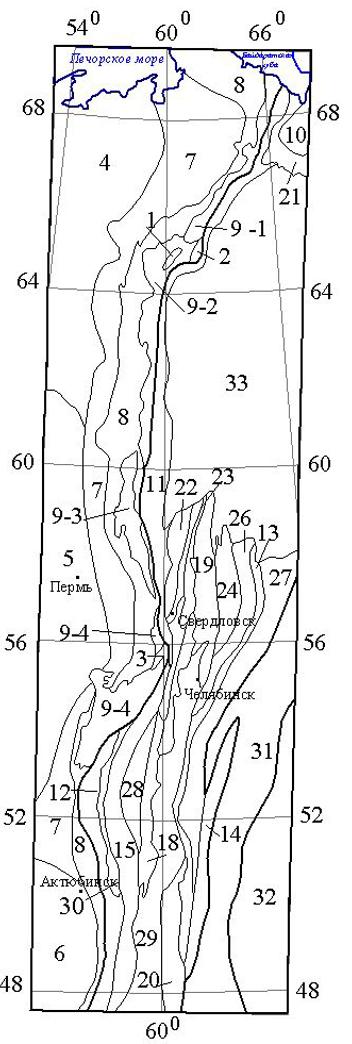

Схема тектонического

районирования Урала приведена на рис.

7.

Утолщенными линиями

обозначены границы тектонических

областей; тонкими линиями обозначены

границы структур внутри тектонических

областей.

Перейдем к более

подробному рассмотрению геологического

строения Урала. В основу этого рассмотрения

будут положены результаты многолетних

исследований больших коллективов

уральских геологов.

Структуры восточной окраины

Восточно-Европейской платформы.

Выступы фундамента (микрощиты): 1 –

Кожимский, 2 – Хобеизский, 3 – Тараташский

и Уфалейский. Структуры чехла: 4 –

Тимано-Печорская синеклиза, 5 –

Волго-Уральская антеклиза, 6 –

Прикаспийская синеклиза, 7 – Предуральский

краевой прогиб, 8 – Западно-Уральская

зона передовых складок, 9 –

Центрально-Уральское поднятие (9-1 –

Полярно-Уральский мегантиклинорий, 9-2

– Ляпинский мегантиклинорий, 9-3 –

Кваркушско-Каменогорский мегантиклинорий,

9-4 – Башкирский мегантиклинорий).

Структуры

Уральской геосинклинальной области.

Интрузивно-вулканические пояса (мегазоны)

и зоны. Каледонские: 10 – Щучьинская, 11

– Тагильский, 12 – Сакмарский

(Кракинско-Медногорский), 13 – Катенинский,

14 – Октябрьско-Денисовский.

Каледоно-герцинские: 15 – Западно-Магнитогорский,

16 – Медведевско-Свердловская, 17 –

Арамильско-Сухтелинская. Герцинские:

18 – Восточно-Магнитогорский, 19 –

Каменский (Алапаевско-Теченский), 20 –

Иргизский. Среди3нные массивы и выступы

основания: 21 – Харбейский, 22 –

Салдинско-Верхистский, 23 – Мурзинско-Адуйский,

24 – Красногвардейский, 25 –

Сысертско-Ильменогорский, 26 – Увельский,

27 – Троицко-Карашатауский, 28 –

Центрально-Магниторогский (погребенный),

29 – Челябинско-Суундукский и

Адамовско-Мугоджарский, 30 – Уралтауский.

31 – Валерьяновский

вулканно-интрузивный пояс.

32 – Казахстанская

складчатая страна.

33 – Западно-Сибирская

плита.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник