Полезное ископаемое во время первой мировой войны

Всего около года назад весь мир отметил вековую годовщину окончания первой мировой войны, войны – столь потрясшей мир, что развалились многовековые империи, а пол Европы погрязло в революциях. Старый порядок мироустройства уже не просто пошатнулся, а уже почувствовал настоящую угрозу.

Первая Мировая война, как и Вторая, стала столько значимой и грандиозной не только от того что мировой ее прозвали за огромное количество стран участниц. Первая мировая стала столь великим событием еще и благодаря научно-техническому прогрессу, выведя за 4 года войны мир на совершенно новый уровень науки. Ведь война до сих пор является двигателем технологий, требуя от ученых постоянного превосходства над противником.

1. СВЯЗЬ

Новым распространяющимся “ноу-хау” первой мировой стал телефон. Например в Русской армии еще к началу войны (1914 г.) решили поставить 10 тысяч телефонов, ко всему прочему обеспечив им портативность кабелями. А уже всего через 2 года в 1916-ом году на фронтах войны было уже 105 тысяч телефонов!!!

Телефон в России на фронтах первой мировой войны

Телефоны, в отличии от радиосвязи были куда сложнее подвержены прослушке, но пока еще были нежнее в качестве боевого снаряжения. Да, телефон изобрели раньше, и например в Германии он использовался куда шире и раньше чем в России. Но во всех странах телефоны все равно еще входили в обиход, и военная обстановка ускорила этот процесс значительно. Из войны все Европейские страны, в том числе и Россия вышли с потрясающей портативной связью.

2. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

Вы даже представить не можете сколько современных необходимых вещей постоянного личного пользования изобрели именно благодаря началу войны.

Это и хлопковая вата, сделавшая перевязку ран похожей на что то цивилизованное, до этого во все времена представьте себе использовали МОХ!

Это и женские прокладки, т.к. был изобретен крайне необходимый для войны впитывающий гигиенически чистый материал.

Это и бумажные платочки, аналогом которых раньше выступали лишь салфетки. Сейчас мы даже представить не можем насколько неудобно было жить без такой простой вещицы.

3. ПРОТЕЗЫ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Впервые протез применили еще в 1912-ом году, во время предтечи Первой Мировой — Балканских войнах, однако массово стали применять эту новинку именно после массовых ранений на фронтах Первой Мировой войны. Да еще и какой протез! Если раньше все что о протезировании могли представить — деревянная нога “аля пират”, то с началом военных действий стали массово разрабатывать и применять алюминиевые протезы.

После войны к протезированию подошли с новым энтузиазмом, таким образом война стала толчком к одной из главных лечений от визуальной инвалидности. Миллионы калек и уродцев смогли выйти в свет и получить сполна заслуженные лавры Ветеранов.

4. МОЛНИИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

А столь ли это важное изобретение? Как минимум внесшее в жизнь огромную толику удобства и скорости. Военные смогли одеваться в разы!!! быстрее. Рабочие стали быстрее собираться на работу, ведь молния внедрялась везде, в ботинках, на штанах, в верхней одежде. А теперь представьте как вы просыпаетесь, и опаздывая на работу завязываете по миллиону завязок и шнурков на штанах, ботинках, куртке — каждый день!!! Где то сойдут с ума тысячи и тысячи работников.

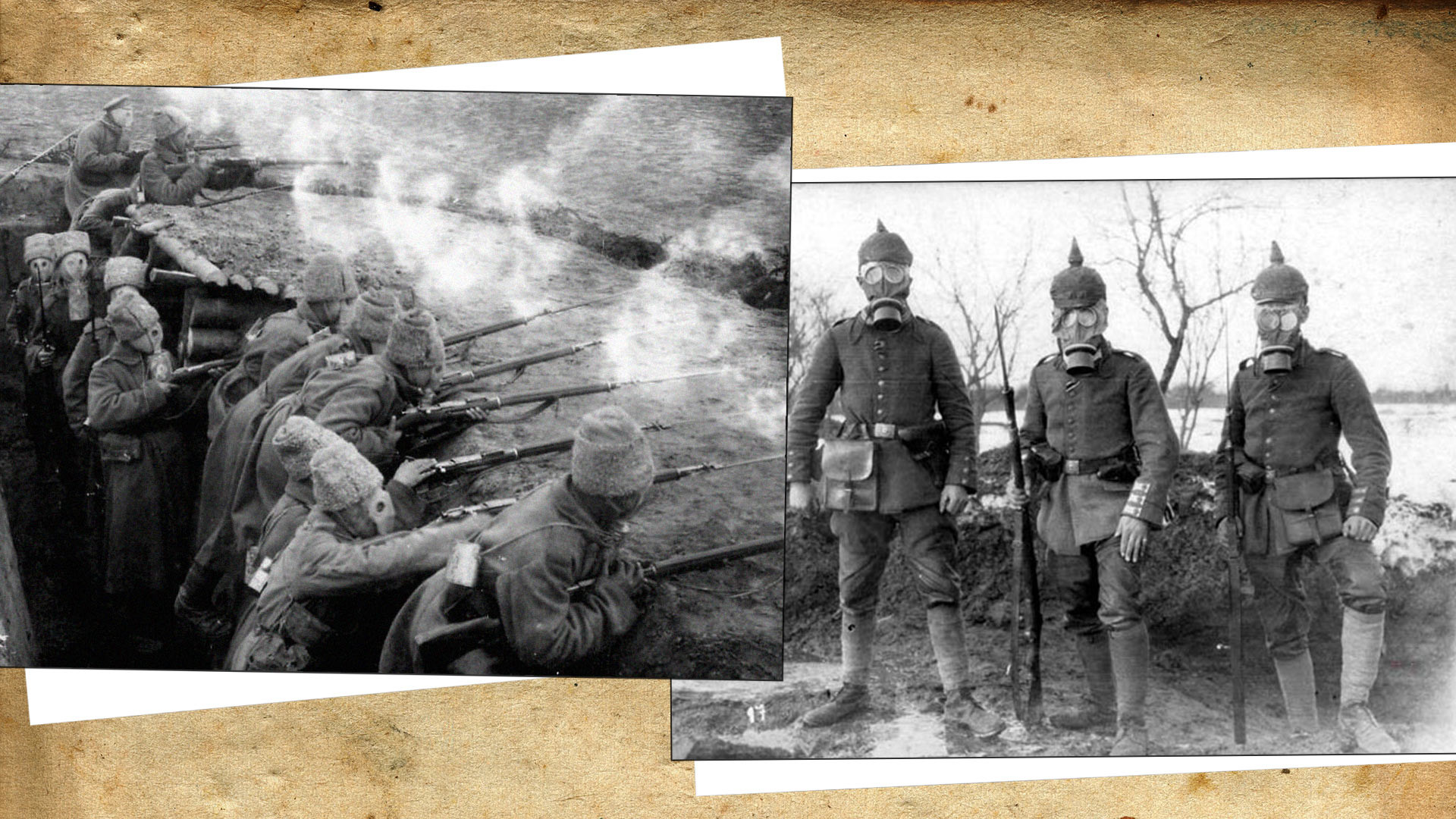

5. ПРОТИВОГАЗ

До войны какие-то подобия противогазов конечно использовались, но работали они прямо скажем вяло. При любой крупной работе с химией ( на том же строительстве) рабочие постоянно болели и просились в отпуск. Нередки были и смертельные исходы. А уж при использовании химического оружия и подавно шло жесточайшее истребление войск. В 1915-ом году русский ученый Николай Зелинский изобретает противогаз на древесном угле — первым в мире!!! и Российская Империя бесплатно в качестве жеста доброй воли отдала технологию своим союзникам в войне.

Но с тех пор гегемония химического оружия сошла на нет. А про применение в мирное время можно и промолчать. Вклад этого с первого взгляда военного изобретения — огромен. Развитие всего что только можно себе представить получило глобальную возможность ускориться благодаря безопасному подходу.

Источник

Фото из свободного доступа

Переливание крови

В 1917 году в медицине произошел настоящий переворот — в военных госпиталях впервые было применено переливание крови. Незадолго до этого было открыто деление крови на несовместимые группы, разработаны технологии хранения материала в холодильниках и обнаружено свойство цитрата натрия препятствовать свертыванию.

Пластическая хирургия

Первые операции по пересадке кожи пациентам на лицо с других частей тела, были выполнены хирургом Гарольдом Гиллесом из Новой Зеландии. Врач работал в одном из британских госпиталей в тылу, возвращая изуродованным ранениями фронтовикам некое подобие их прежнего вида.

Фото из Яндекс

Протезы из алюминия

Первые протезы конечностей из легкого, прочного и стойкого к неблагоприятным факторам алюминия, были массово изготовлены именно во время Первой мировой. В 1912 году такой протез сконструировал для своего брата-пилота, потерявшего ногу в авиакатастрофе, британский инженер Чарльз Дезуттер.

Фото из свободного доступа

Искусственный загар

Война — это не только раненные и убитые на фронтах и при обстрелах населенных пунктов. Боевые действия ломают уклад жизни гражданского населения, заставляя их бросать родные дома и испытывать голод. Больше всего в этом случае страдают дети, не получающие должного питания. В 1916 году, в Берлине, доктор Карл Гульдчински впервые облучил детей из семей беженцев кварцевыми лампами, чтобы предотвратить развитие рахита.

Фото из свободного доступа

Голубые халаты хирургов

Появлению голубых операционных халатов и костюмов мы обязаны французскому врачу Рене Леришу. Фронтовой хирург предложил выделить хирургическую форму цветом от обычной медицинской, чтобы подчеркнуть повышенные требования к ее стерильности.Различие по цвету позволило легко различать при стирке и обработке простые халаты персонала и рабочую одежду хирургов. Идея оказалась настолько удачной, что прижилась и стала стандартом во всем мире.

Прокладки и вата

До Первой мировой перевязочный материал был крайне примитивен. Для наложения на раны использовали высушенный сфагнум — болотный мох, обладающий бактерицидными свойствами. Гораздо реже применялась мягкая ткань, разделенная на отдельные волокна.

Фото из свободного доступа

Стиль «милитари»

Многие столетия военные одевались ярко и вызывающе. Необходимость маскироваться привела к появлению формы цвета «хаки» еще во время англо-бурской войны, а на полях Первой мировой новая неприметная форма стала общепризнанной.

Застежка-«молния»

В 1913 году американец шведского происхождения Гидеон Суиндбек зарегистрировал патент на принципиально новый вид застежки — «молнию». Производители штатской одежды равнодушно отнеслись к изобретению, а вот военным оно пришлось по душе.

Источник Яндекс

Первыми оценили удобные и надежные замки моряки Великобритании и Канады, причем изначально «молнии» вставляли в сумки для документов и мелких ценностей. Позже, ближе к концу войны, появилась и одежда с «зипперами». В 20-х годах застежки заинтересовали производителя сумок «Hermes», а спустя десятилетие «молнии» начали вставлять в мужские брюки.

В 1912 году русский актер и инженер Глеб Котельников доработал устройство и представил первый в мире компактный ранцевый парашют, который можно было брать с собой в тесную кабину аэроплана. Первое боевое крещение парашюты системы Котельникова прошли в боях за Францию в 1918 году. Разработка россиянина не только спасала пилотов от верной смерти, но и помогала доставлять различные грузы, а если нужно — то и взрывчатку.

Фото из свободного доступа

В мирное время парашютный спорт стал популярен в разных странах мира, а парашют начали использовать как средство доставки грузов в труднодоступные места, в качестве аварийных тормозных устройств в авиации, а также для возвращения на землю космических аппаратов.

Наручные часы

Первыми обладателями часов, закрепляющихся не на цепочке, а ремешком на руке, стали летчики Первой мировой. Гражданские лица с иронией относились к такому способу ношения хронометров, считая его несолидным. Несколько десятилетий понадобилось для того, чтобы привычные нам часы вытеснили пафосные карманные, но это все же произошло.

Фото из свободного доступа

Также война заставила производителей уделить особое внимание точности приборов. Выражение «сверим часы» имеет военные корни — перед атакой офицеры сверяли свои хронометры, чтобы действовать слаженно и не попасть под «дружественный» артиллерийский огонь.

Презервативы

Изобретение итальянского медика XVI столетия Габриэля Фаллопия, предназначенное для защиты от бушевавшего в Средние века в Европе сифилиса, всячески порицалось церковью и обществом более 300 лет. Немцы первые начали снабжать своих бойцов презервативами во время Первой мировой, а их примеру последовали и французы.

Фото из свободного доступа

В 1917 году, поправ пуританскую мораль, контрацептивы стали внедрять и в британской армии. Оказалось, что кондом — это единственное средство, способное остановить эпидемию венерических заболеваний в войсках. По состоянию на 1917 год в рядах Королевской армии было более 400 тысяч больных сифилисом на разных стадиях.

На этом все,спасибо за внимание!!!

Источник

Первая мировая была богата на технические новинки, но, пожалуй, ни одна из них не приобрела такого зловещего ореола, как газовое оружие. Отравляющие вещества сделались символом бессмысленной бойни, а все побывавшие под химическими атаками навсегда запомнили ужас перед смертоносными облаками, наползающими на окопы. Первая мировая стала настоящим бенефисом газового оружия: в ней успели применить 40 разных типов отравляющих веществ, от которых пострадало 1,2 миллиона человек и ещё до ста тысяч погибло.

К началу мировой войны химическое оружие ещё почти не существовало на вооружении. Французы и англичане уже экспериментировали с ружейными гранатами со слезоточивым газом, немцы начиняли слезогонкой 105-миллиметровые гаубичные снаряды, но никакого эффекта эти новации не имели. Газ из немецких снарядов и тем более из французских гранат мгновенно рассеивался на открытом воздухе. Первые химические атаки Первой мировой не получили широкой известности, однако вскоре к боевой химии пришлось отнестись гораздо более серьёзно.

В конце марта 1915 года попавшие в плен к французам немецкие солдаты начали сообщать: на позиции доставлены баллоны с газом. У одного из них был даже захвачен респиратор. Реакция на эти сведения оказалась поразительно беспечной. Командование просто пожало плечами и не сделало ничего для защиты войск. Более того, французский генерал Эдмон Ферри, предупредивший соседей об угрозе и рассредоточивший своих подчинённых, потерял должность за панические настроения. Между тем угроза химических атак становилась всё реальнее. Немцы опередили другие страны в разработке нового вида вооружения. После экспериментов со снарядами возникла идея использовать баллоны. Немцы спланировали частное наступление в районе города Ипр. Командиру корпуса, на фронт которого доставили баллоны, честно сообщили, что тот должен “произвести исключительно испытание нового оружия”. В серьёзный эффект газовых атак немецкое командование не особенно верило. Атака несколько раз откладывалась: ветер в нужном направлении упорно не дул.

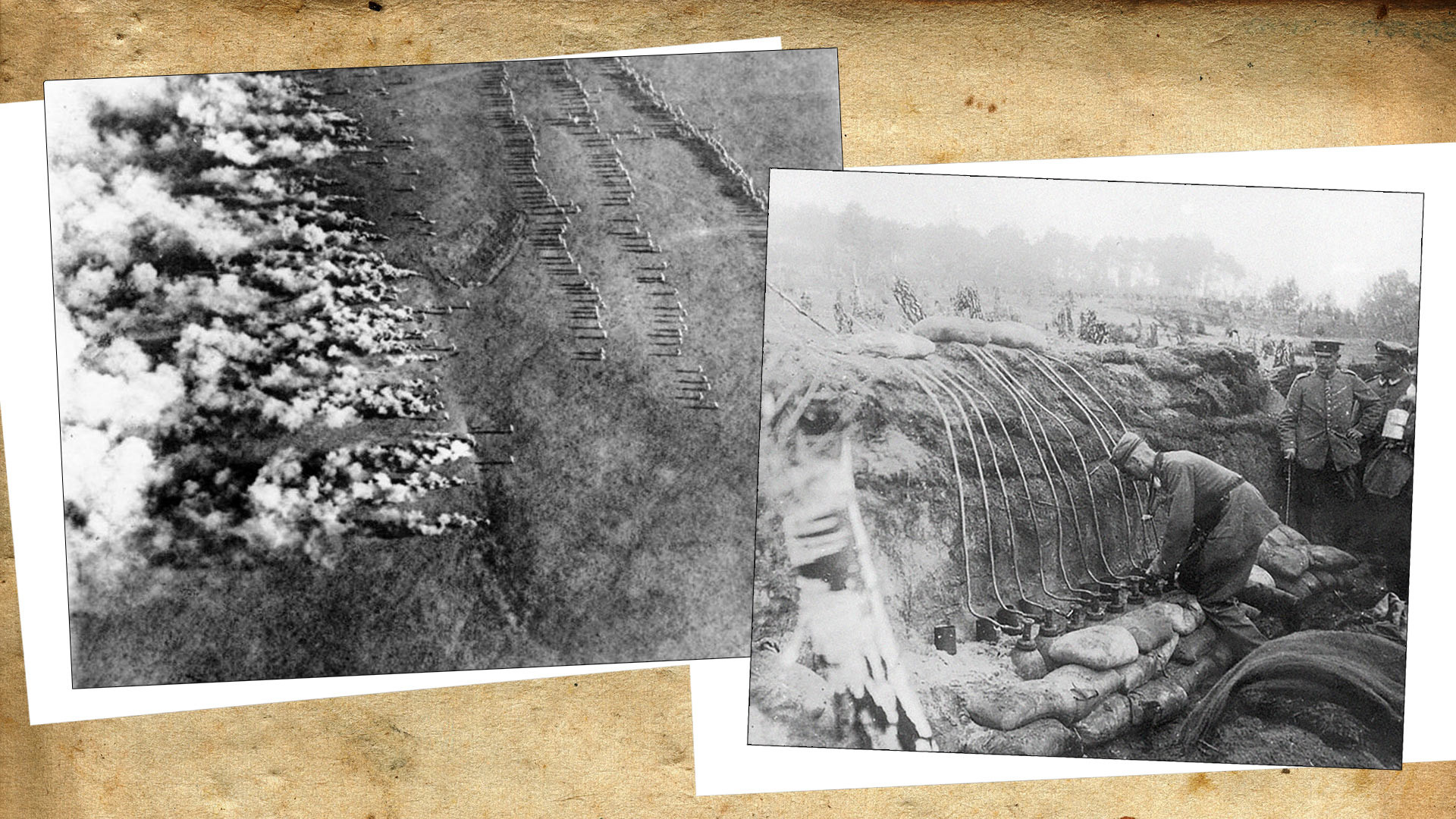

Начало немецкой газобаллонной атаки. Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

22 апреля 1915 года в 17 часов немцы выпустили хлор из 5700 баллонов сразу. Наблюдатели видели два любопытных жёлто-зелёных облака, которые лёгкий ветер подталкивал к окопам Антанты. За облаками двигалась немецкая пехота. Вскоре газ начал затекать во французские окопы.

Эффект от отравления газом оказался устрашающим. Хлор поражает дыхательные пути и слизистые, вызывает ожоги глаз и при обильном вдыхании приводит к смерти от удушья. Однако мощнее всего оказалось психическое воздействие. Французские колониальные войска, попавшие под удар, разбегались толпами.

В течение короткого времени более 15 тысяч человек выбыли из строя, из них 5 тысяч лишились жизни. Немцы, однако, не воспользовались опустошительным эффектом нового оружия в полной мере. Для них это был лишь эксперимент, и к настоящему прорыву они не готовились. К тому же наступающие немецкие пехотинцы сами получали отравления. Наконец, сопротивление так и не было сломлено: прибывшие канадцы мочили в лужах носовые платки, шарфы, одеяла — и дышали сквозь них. Если не было лужи, они мочились сами. Действие хлора таким образом сильно ослаблялось. Тем не менее немцы ощутимо продвинулись на этом участке фронта — при том что в позиционной войне каждый шаг обычно давался огромной кровью и великими трудами. В мае французы уже получили первые респираторы, и эффективность газовых атак снизилась.

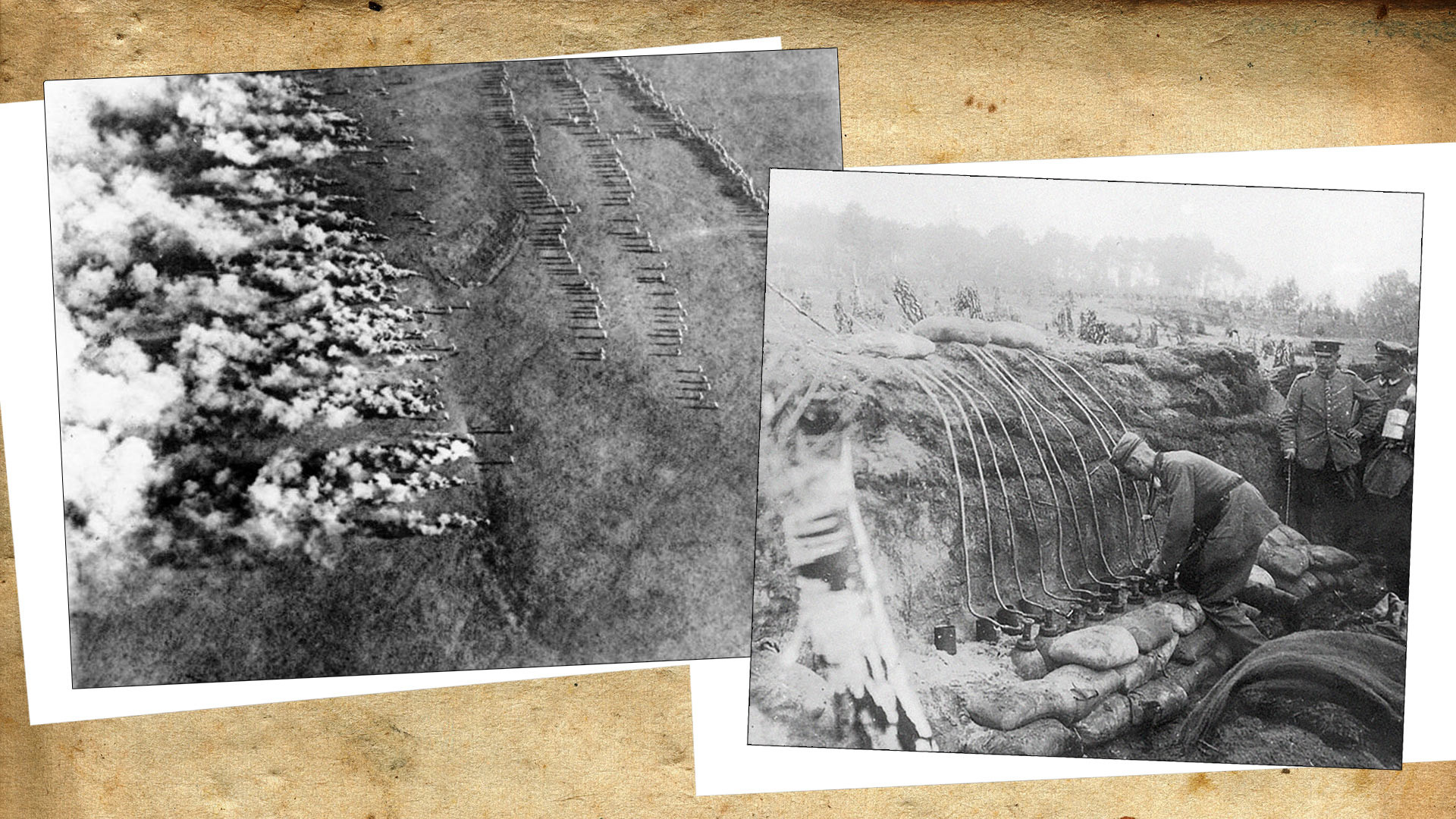

Несколько из более чем 20 вариантов предохранительных масок, отправлявшихся в части весной-летом 1915 года. Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

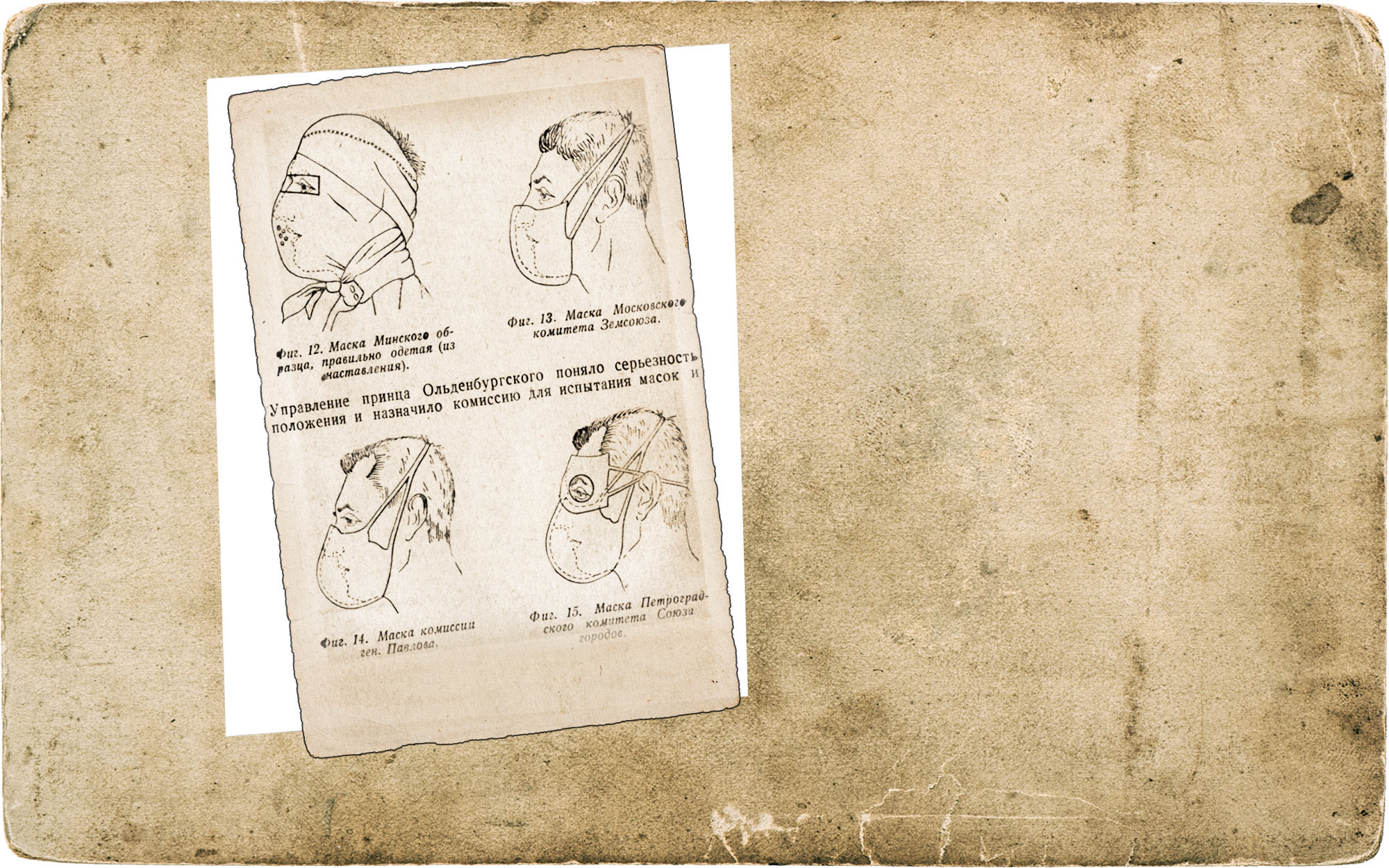

Вскоре хлор применили и на русском фронте у Болимова. Здесь события также развивались драматически. Несмотря на затекающий в окопы хлор, русские не побежали, и, хотя почти 300 человек умерли от газа прямо на позиции, а более двух тысяч получили отравления разной тяжести после первой же атаки, немецкое наступление напоролось на жёсткое сопротивление и сорвалось. Жестокая ирония судьбы: противогазы были заказаны в Москве и прибыли на позиции всего через несколько часов после боя.

Вскоре началась настоящая “газовая гонка”: стороны постоянно наращивали количество химических атак и их мощь: экспериментировали с самыми разными взвесями и способами их применения. Одновременно началось массовое внедрение в войска противогазов. Первые противогазы были крайне несовершенными: в них было трудно дышать, особенно на бегу, а стёкла быстро запотевали. Тем не менее даже при таких условиях, даже в облаках газа при дополнительно ограниченном обзоре случались рукопашные. Один из английских солдат ухитрился в газовом облаке убить или тяжело травмировать поочерёдно десяток немецких солдат, пробравшись в траншею. Он подбирался к ним сбоку или сзади, и немцы просто не видели нападающего до того, как им на голову обрушивался приклад.

Противогаз стал одним из ключевых предметов снаряжения. При отходе его бросали в последнюю очередь. Правда, и это не всегда помогало: иной раз концентрация газа оказывалась слишком высокой и люди умирали даже в противогазах.

Зато необычно эффективным способом защиты оказалось разжигание костров: волны горячего воздуха довольно успешно рассеивали облака газа. В сентябре 1916 года во время германской газовой атаки один русский полковник снял маску, чтобы командовать по телефону, и развёл костёр прямо на входе в собственную землянку. В итоге он провёл весь бой, выкрикивая команды, ценой лишь лёгкого отравления.

Солдаты чешского легиона русской армии в противогазах Зелинского. Фото © Wikimedia Commons

Способ газовой атаки чаще всего был довольно прост. Через шланги из баллонов распылялась жидкая отрава, переходила на открытом воздухе в газообразное состояние и, гонимая ветром, ползла на позиции противника. Регулярно происходили неприятности: когда ветер менялся, травились уже собственные солдаты.

Часто газовую атаку совмещали с обычным обстрелом. Скажем, во время Брусиловского наступления русские привели к молчанию австрийские батареи комбинацией химических и обычных снарядов. Периодически даже предпринимались попытки атак сразу несколькими газами: один должен был вызывать раздражение сквозь противогаз и заставить поражённого противника сорвать маску и подставиться под другое облако — удушающее.

Хлор, фосген и другие удушающие газы обладали одним неустранимым недостатком в качестве оружия: требовалось, чтобы противник их вдохнул.

Летом 1917 года под многострадальным Ипром был использован газ, получивший название по имени этого города, — иприт. Его особенностью было воздействие на кожу в обход противогаза. При попадании на незащищенную кожу иприт вызывал тяжёлые химические ожоги, некроз, а следы от него оставались на всю жизнь. Впервые немцы обстреляли снарядами с ипритом сосредоточившихся перед атакой английских военных. Тысячи людей получили жуткие ожоги, причём у многих солдат не оказалось даже противогазов. Вдобавок газ оказался очень устойчивым и несколько дней продолжал травить всех, кто заходил в его зону действия. К великому счастью, немцы не имели достаточных запасов этого газа, как и защитной одежды, чтобы атаковать через отравленную зону. Во время атаки на город Армантьер немцы залили его ипритом так, что газ буквально реками тёк по улицам. Англичане отступили без боя, но немцы не смогли войти в городок.

Солдаты Духовщинского 267-го пехотного полка в противогазах Зелинского/Немецкие солдаты. Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

Русская армия шла в общем ряду: сразу после первых случаев применения газа началась разработка средств защиты. Поначалу средства защиты не блистали разнообразием: марля, тряпки, пропитанные раствором гипосульфита.

Однако уже в июне 1915 года Николай Зелинский разработал очень удачный противогаз на основе активированного угля. Уже в августе Зелинский представил своё изобретение — полноценный противогаз, дополненный резиновым шлемом конструкции Эдмонда Кумманта. Противогаз защищал всё лицо и делался из цельного куска качественной резины. В марте 1916 года началось его производство. Противогаз Зелинского защищал от отравляющих веществ не только дыхательные пути, но и глаза и лицо.

Атака мертвецов. Коллаж © L!FE. Фото © ООО “Монстерс Продакшн” Кадр клипа Варя Стрижак

Самый известный инцидент, связанный с применением боевых газов на русском фронте, относится как раз к ситуации, когда у русских солдат противогазов не было. Речь, конечно, о бое 6 августа 1915 года в крепости Осовец. В этот период противогаз Зеленского ещё проходил испытания, а сами газы были достаточно новым видом оружия. Осовец подвергся ударам уже в сентябре 1914 года, однако, несмотря на то что эта крепость — маленькая и не самая совершенная, упорно сопротивлялся. 6 августа немцы использовали снаряды с хлором из газобаллонных батарей. Двухкилометровая стена газа убила сначала передовые посты, затем облако начало накрывать основные позиции. Гарнизон получил отравления разной степени тяжести практически поголовно.

Однако затем произошло то, чего никто не мог ожидать. Сначала атакующая немецкая пехота частично отравилась собственным облаком, а затем начали оказывать сопротивление уже умирающие люди. Один из пулемётчиков, уже наглотавшийся газа, выпустил несколько лент по наступающим, прежде чем погиб. Кульминацией же сражения стала штыковая контратака отряда Землянского полка. Эта группа не находилась в эпицентре газового облака, но все получили отравления. Немцы не обратились в бегство сразу же, но они оказались психологически не готовы сражаться в момент, когда все их противники, казалось бы, должны были уже погибнуть под газовой атакой. “Атака мертвецов” продемонстрировала, что даже при отсутствии полноценной защиты газ не всегда даёт ожидаемый эффект.

В качестве средства смертоубийства газ имел очевидные преимущества, однако уже к концу Первой мировой он не выглядел столь грозным оружием. Современные армии уже в конце войны серьёзно снизили потери от химических атак, часто сводя их почти к нулю. В результате уже во Вторую мировую газы превратились в экзотику.

Источник