Подсчет запасов полезных ископаемых методом среднего арифметического

Подсчет запасов – заключительная акция разведочных работ на месторождении.

Цели подсчета запасов:

1) определение количества полезного ископаемого с распределением его по типам и сортам руд, по категориям (А, В, С) запасов, по промышленному значению (балансовые и забалансовые);

2) определение качества полезного ископаемого, установление его технологических свойств;

3) анализ степени надежности подсчета запасов.

Все подсчитанные запасы полезных ископаемых представляются на рассмотрение и утверждение в ГКЗ или ТКЗ. При этом балансовые и забалансовые запасы подсчитываются и учитываются отдельно.

Кроме балансовых и забалансовых запасов выделяют:

Геологические запасы – запасы, подсчитанные в недрах Земли без учета потерь.

Эксплуатационные (промышленные) запасы – балансовые запасы, оставшиеся после вычета потерь в охранных целиках.

Извлекаемые запасы – это эксплуатационные запасы, оставшиеся после вычета эксплуатационных потерь, связанных с разубоживанием, несовершенством выбранной системы отработки, гидрогеологическими и другими условиями эксплуатации.

Исходные данные для подсчета запасов (методом блоков):

1) Площадь (месторождения, рудного тела, участка рудного тела), м2 (S);

2) Средняя мощность тела полезного ископаемого, м (m);

3) объемная масса полезного ископаемого, т/м3 (d);

4) среднее содержание полезного компонента, %, г/т (С).

Количество запасов (руды) полезного ископаемого вычисляется по формуле:

,

где V – объем блока, а d – объемная масса полезного ископаемого.

Количество запасов полезного компонента (металла) в руде определяется по формуле:

,

где P – запасы полезного компонента, а Ссред – среднее содержание полезного компонента в подсчитываемом объеме. В том случае, когда содержание полезного компонента выражено в процентах, используется формула:

.

Объем подсчетного блока вычисляется по формуле:

,

где S – площадь подсчетного блока, а M – его средняя мощность.

Если оконтуривание запасов произведено на горизонтальной проекции рудного тела, то объем его вычисляется как произведение площади проекции блока на его среднюю вертикальную мощность. Если оконтуривание произведено на про

дольной вертикальной проекции рудного тела, то объем его вычисляется как произведение площади проекции блока на его среднюю горизонтальную мощность.

Общие формулы для определения количества руды и количества металла выглядят следующим образом:

,

.

Площадь определяется на планах, разрезах, проекциях – планиметром, палеткой или по формулам простых геометрических фигур (треугольника, прямоугольника, трапеции и т. д.). Палетка представляет собой отрезок кальки, разбитой на квадраты с размером обычно 0,5 см. Такая палетка накладывается на геологический план, после чего подсчитывается количество квадратов, попавших на измеряемую площадь. Площадь подсчетного блока определяется по формуле:

,

где Sяч – площадь единичной ячейки (в масштабе), а K – количество ячеек. Sяч зависит от масштаба карты (плана). Например, если масштаб карты 1:1000, то в 1 см – 10 м, и Sяч = 25 м2.

Истинная площадь тел полезных ископаемых при наклонном их залегании всегда больше, чем ее проекция на горизонтальную или вертикальную плоскости. Она определяется по формулам:

, или

,

где Sист – истинная площадь рудного тела; Sгор – площадь рудного тела на горизонтальной проекции; Sверт – площадь рудного тела на вертикальной проекции; α – угол падения рудного тела.

Оконтуривание промышленного контура производится на горизонтальной проекции, если угол падения меньше 45º, и на вертикальной проекции, если этот угол больше 45º.

Это отчетливо видно на разрезах. При горизонтальном залегании рудное тело проектируется на горизонтальную плоскость без изменений; при наклонном залегании проекция рудного тела на горизонтальную и вертикальную плоскости будет всегда меньше истинных размеров рудного тела.

При подсчете запасов используют истинную мощность рудного тела. Так же, как и площадь, она связана с горизонтальной мощностью через угол падения рудного тела и определяется по формуле:

.

Средняя мощность определяется способом среднего арифметического по формуле:

,

где m1, m2…mn – значения мощности по отдельным горным выработкам или скважинам; n – количество выработок или скважин.

Среднее содержание полезного компонента определяется двумя способами:

1) методом расчета среднего арифметического (так же, как и мощность):

,

2) методом среднего взвешенного:

,

где C1, С2, Сn – содержание полезного компонента в каждой пробе;

M1, M2, Mn – длина интервала опробования.

Объемный вес (d) устанавливается по результатам технического опробования и рассчитывается методом среднего арифметического.

Методы подсчета запасов

Известно около 20 способов подсчета запасов, но в практике геологоразведочных работ используются, как правило, всего три способа: метод среднего арифметического, метод блоков и метод разрезов.

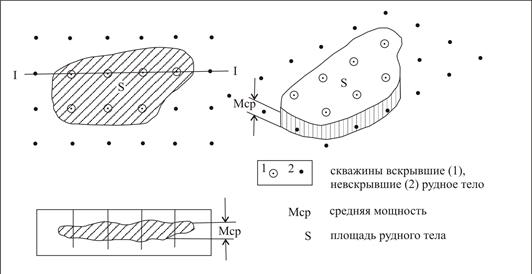

Метод среднего арифметического – в настоящее время используется крайне редко для подсчета запасов на месторождениях простого строения с горизонтальным залеганием тел полезных ископаемых, имеющих плитообразную форму и равномерное распределение полезных компонентов, разведанных относительно редкой сетью разведочных выработок. К ним относят месторождения угля, глин, песков, некоторые месторождения железа, алюминия и др. (первая группа сложности строения).

На месторождениях этого типа проводится, как правило, лишь внешний промышленный контур тел полезных ископаемых. При этом контуры тела сглаживаются путем превращения его в равновеликую по мощности плиту.

Средняя мощность и среднее содержание рассчитывается в целом по месторождению методом среднего арифметического с учетом всех кондиционных разведочных выработок по формулам:

,

,

где С1, С2, …, Сn – среденее содержание полезного компонента по разведочным выработкам; m1, m2, …, mn – значения мощности по разведочным выработкам; n – количество разведочных выработок. Среднее содержание полезного компонента по каждой разведочной выработке рассчитывается как среднее взвешенное на длину проб:

,

где С1, С2, …, Сn – содержание полезного компонента в каждой пробе;

L1, L2, …, Ln – длина отдельных проб.

Объемная масса (d) рассчитывается по ограниченному числу проб (20-30) также методом среднего арифметического. Запасы полезного ископаемого подсчитываются сразу по всему месторождению.

Преимущества данного способа: простота подсчета и быстрота.

Недостаток: невозможность выделения запасов по промышленным сортам.

Метод геологических блоков

Сущность метода состоит в том, что площадь месторождения разбивается на отдельные участки (блоки), в пределах каждого из которых основные параметры полезного ископаемого остаются постоянными, т. е. в отдельно взятом блоке должны быть одинаковыми или близкими по значению: мощность, содержание полезного компонента, густота разведочной сети, коэффициент вскрыши и т.п.

Месторождение в целом в этом случае представляет собой ряд сомкнутых пластин (блоков). В пределах каждого геологического блока основные исходные данные для подсчета запасов определяются средним арифметическим или средним взвешенным способами. Подсчет запасов по каждому блоку производится отдельно. Общие запасы по месторождению подсчитываются суммированием запасов по всем блокам отдельно по каждой категории A, B, C1 и С2.

Среднее содержание в целом по месторождению устанавливается обратным расчетом по формуле:

.

Выделение блоков на практике производится чаще всего по промышленным сортам и минеральным типам руд и по степени разведанности различных участков месторождения. При подсчете запасов этим способом используется специальный формуляр в виде таблицы.

| № блока | Категория запасов | Площадь блока, м2 | Средняя мощность рудных тел по блоку, м | Объем блока, м3 | Объемный вес, т/м3 | Запасы руды, т. | Среднее содержание полезного компонента в блоке, % | Запасы металла, т |

| В | 2,5 | |||||||

| С1 | 2,5 |

Достоинства метода:

1) позволяет выделять типы и сорта руд (подсчитывать запасы по типам и сортам руд);

2) простота подсчета и соответствующих графических построений.

Недостатки метода – подсчетные блоки часто не соответствуют по размерам эксплуатационным блокам, поэтому при эксплуатации месторождения приходится перестраивать подсчетные блоки и пересчитывать запасы.

Разновидностью метода геологических блоков является метод эксплуатационных блоков. О нем говорят в тех случаях, когда разведочные горные выработки впоследствии, при отработке месторождения, становятся эксплуатационными.

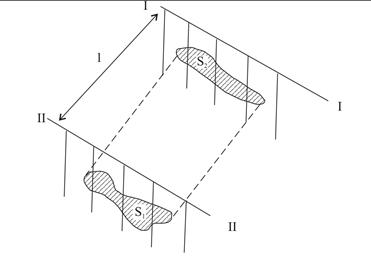

Метод геологических разрезов

Метод применяется при разведке месторождений, которые характеризуются изменчивыми мощностью и содержанием полезных компонентов. Сущность метода состоит в том, что тело полезного ископаемого разбивается на блоки, ограниченные разрезами (параллельными или нет), построенными по профилям разведочных выработок. Каждый блок, за исключением двух крайних, ограничен с двух сторон разрезами. Различают две разновидности метода:

1)вертикальных разрезов – используется при разведке месторождений, представленных рудными телами вытянутой, преимущественно плитовидной формы, разведанных скважинами при подчиненном участии горных выработок;

2) горизонтальных разрезов – используется при разведке месторождений, представленных штоко- и трубообразными телами, разведанными горными выработками при подчиненном участии скважин.

Среднее содержание в каждой разведочной выработке рассчитывается как среднее взвешенное на длину проб:

,

где С1, С2, …, Сn – содержание полезного компонента в каждой пробе;

L1, L2, …, Ln – длина отдельных проб.

Среднее содержание по разрезу (рассчитывается как среднее взвешенное на мощность рудного тела:

,

где С1, С2, …, Сn – содержание полезного компонента в каждой выработке;

M1, M2, …, Mn – мощность рудного тела в разведочной выработке.

Среднее содержание по блоку рассчитывается как среднее взвешенное на площадь рудного тела по разрезам по формуле:

.

Площадь сечений рудного тела определяется на разрезах палеткой или методом простых геометрических фигур, на которые разбивается рудное тело. При вычислении площади палетки учитывается, что разрезы часто имеют разные вертикальный и горизонтальный масштабы.

Объем блока рассчитывается по формулам:

1) ;

2) ;

где L – расстояние между разрезами. Вторая формула применяется в тех случаях, когда площади отличаются друг от друга на 40 % и более.

Запасы руды и металла подсчитывают по общепринятым формулам:

,

.

Достоинства метода:

1) простота и точность подсчета запасов;

2) возможность применения при практически любой форме тел полезного ископаемого (хотя чаще всего его используют при изометричной и линейной формах рудных тел).

Результаты подсчета запасов записываются в специальный табличный формуляр:

| № блока | № раз-реза | Категория запасов | Площадь блока S, м2 | Расстояние между разв. линиями L, м | Объем блока V, м3 | Объемная масса d, т/м3 | Запасы руды Q, т. | Среднее содержание полезн. к-та в блоке С, % | Запасы металла P, т |

| 1, 2 | С1 | 2,5 |

Достоверность подсчета запасов

Достоверность подсчета запасов зависит от:

1) изменчивости формы рудных тел и содержания полезного ископаемого. Чем сложнее месторождение, т.е., чем изменчивее мощность тел полезного ископаемого и содержание полезного компонента, тем больше расхождение между подсчитанными и действительными запасами.

2) детальности изучения месторождения. Чем гуще разведочная сеть, тем меньше будет погрешность в подсчете запасов. Она складывается из погрешностей определения площади рудных тел, их мощности, среднего содержания полезных компонентов, объемной массы и др.

Различают две группы ошибок при определении запасов: технические и геологические. Технические ошибки неизбежны, однако их влияние на достоверность запасов невелика. Сюда относятся ошибки замеров мощности, ошибки опробования, ошибки анализов, замеров расстояний и т.п. Геологические ошибки обусловлены тем, что при интерполяции и экстраполяции (при оконтуривании) допускается постепенное изменение формы тел и качества полезного ископаемого. Однако оруденение может быть и прерывистым, т.е. рудное тело может выклиниваться не плавно, а резко, и т. п.

Геологическая ошибка может быть систематической, когда, например, упрощается форма рудного тела при интерполяции (например, при неучете складчатой формы рудного тела и др.).

Источник

Запасы месторождений твердых полезных ископаемых подсчитывают в основном методом геологических и эксплуатационных блоков или методом разрезов. Другие методы подсчета оказались неадекватными применяемым системам разведки, они характеризуются громоздкими геометрическими построениями и повышенной дисперсией средних подсчетных параметров, усложняют обоснование и применение кондиций.

Метод геологических блоков является универсальным для подсчета запасов плоских тел полезных ископаемых, разведанных как по геометрически правильной, гак и неправильной сети. При этом методе выделяются равновеликие блоки (рис. 5.2), различные по степени разведанности, мощности, содержанию полезных основных и попутных компонентов, природным типам и сортам руд, технологическим свойствам, гидрогеологическим и горнотехническим условиям залегания. Запасы каждого блока подсчитываются по формулам

где V — объем тела полезного ископаемого; S — площадь тела на проекции; т — средняя горизонтальная или вертикальная мощность тела; Q — запасы полезного ископаемого; С — среднее содержание полезного компонента в объеме тела (%). Частным случаем этого метода является метод среднего арифметического, когда все тело полезного ископаемого представляет собой один подсчетный блок.

Метод эксплуатационных блоков применяется для подсчета запасов плоских тел, разведанных и расчлененных горными выработками и скважинами на части, эквивалентные по форме и размерам эксплуатационным блокам (см. рис. 5.2). Обычно на разведочных стадиях наряду с эксплуатационными блоками — объектами первоочередной отработки — окоитуривать геологические блоки. Для крутопадающих тел такие блоки находятся на нижних горизонтах.

Рис. 5-2. Проекция рудной зоны на вертикальную плоскость с блокировкой запасов и прогнозных ресурсов:

- 1 — канавы и траншеи (а — рудные, б — безрудные);

- 2 — штольня, восстающие и рассечки (полные рудные пересечения затушеваны):

- 3 — пересечения скважинами рудной зоны (а — скважины с кондиционным содержанием полезного компонента, б — с некондиционным содержанием); 4 — геологические блоки запасов (римскими цифрами указаны номера блоков, латинскими буквами — категории запасов); 5 — контур прогнозных ресурсов категории Pi

Оконтуривание и подсчет запасов проводится по каждому блоку, аналогично методу геологических блоков. Подсчет запасов методом эксплуатационных блоков повышает эффективность проектирования и отработки запасов, позволяет на примере этих блоков проводить сравнения данных разведки и эксплуатации.

Метод разрезов применяется для подсчета запасов изометричных, трубообразных и сложных по форме тел полезных ископаемых, преимущественно разведанных буровыми или горно-буровыми системами, дающими возможность построить разрезы (рис. 5.3) — они могут быть вертикальными или горизонтальными. Заключенная между смежными разрезами часть тела полезного ископаемого представляет собой призму, объем которой определяется по формуле

где 5, и S2 — площади смежных сечений; / — длина между смежными сечениями.

Рис. 5.3. Модель подсчета запасов методом вертикальных разрезов:

- 1 — надрудная (надинтрузивная) толща пород; 2 — граниты;

- 3 — рудный грейзен; 4 — разведочные буровые скважины; 5—6 — разведочные горные выработки (5 — шахта и квершлаг, 6 — штрек, орты и восстающий); римскими цифрами указаны номера разрезов; S — площадь на разрезе, / — расстояние между

разрезами

Если часть тела полезного ископаемого представляет собой усеченную пирамиду, объем рассчитывается по формуле

Эта часть тела может рассматриваться в качестве одного блока или разделяться на несколько блоков, отличных друг от друга вещественным составом руд, степенью разведанности и т.п. Объем крайних блоков, каждый из которых опирается на один разрез, в зависимости от формы выклинивания тела, определяется по формулам клина или пирамиды.

При непараллельных разрезах вносятся соответствующие поправки к подсчету объемов. Среднее содержание полезного компонента определяют вначале для каждого разреза в блоке, ограниченном двумя разрезами, оно вычисляется как среднеарифметическое или средневзвешенное на площади сечений.

При подсчете запасов россыпных месторождений применяют линейный способ, являющийся разновидностью метода разрезов. Вначале определяют запасы полезных ископаемых и ценных компонентов в лентах шириной 1 м по разведочным линиям, а затем на всю длину между ними.

При крайне дискретном оруденении подсчет запасов проводят статистическим методом. Это относится в основном к месторождениям 4-й группы, когда совмещаются разведочные и эксплуатационные работы. По результатам этих работ оценивается средняя продуктивность исследуемого участка и распространяется на менее изученную потенциально рудоносную часть месторождения.

Источник

Химические анализы проб, определения объемных весов и замеры мощностей, производимые в разведочных выработках, являются исходным материалом для определения средней мощности, объемного веса и содержания, характерных для подсчитываемого тела. Запасы обычно подсчитывают по отдельным участкам (блокам), на которые подразделяется каждое подсчитываемое тело. Так как контуры блоков во многих случаях определяются несколькими выработками, то первоначально вычисляются средние величины по отдельным выработкам. Впоследствии среднее содержание, средний объемный вес и средняя мощность подсчитываются для всего блока на основании средних величин по выработкам, относящимся к блоку.

В этом разделе мы останавливаемся только на подсчете средних содержаний промышленных компонентов, так как он аналогичен в обычных случаях подсчету других средних показателей. Детально методика определения средних показателей освещается при разборе способов подсчета запасов.

В результате опробования горно-разведочных выработок обычно устанавливаются:

1) среднее содержание компонента по каждому забою;

2) среднее содержание по отдельным горным выработкам;

3) среднее содержание по блокам.

Во всех трех случаях подсчеты ведутся по одной из двух основных формул.

По формуле среднего арифметического:

По формуле среднего взвешенного.

где с1, с2, с3 и т. д. — значения содержаний исследуемого компонента по отдельным пробам забоя или выработки, например штрека или восстающего;

n — количество секционных проб в забое, выработке или в нескольких выработках.

Вторая формула отличается от первой введением некоторой величины а, которая может представлять собой: длину отдельных секций (l) бороздовой пробы по мощности рудного тела, объемный вес (d) опробуемой руды, произведение (ld), площадь участка (S-блока) или его объем (V).

Подсчет средних содержаний по забоям

При опробовании забоя секционной бороздой среднее содержание исследуемого компонента по данному забою вычисляется как среднее арифметическое по отдельным секциям, если длины отдельных секций и объемные веса руды каждой секции близки между собой. В частности, для забоя, опробованного бороздой, состоящей из трех секций равной длины (рис. 201) и с близким объемным весом руды каждой секции, среднее содержание будет равно:

где С — среднее содержание по всему забою; c1, c2 и c3 — содержание по секциям 1, 2 и 3.

Если же объемные веса руд отдельных секций колеблются резко и, во всяком случае, не являются более или менее близкими, подсчет среднего содержания по забою ведется по среднему взвешенному относительно объемных весов.

В этом случае среднее содержание будет равно:

где значения c1, c2 и c3 — те же, что и выше, a d1, d2, d3 — объемные веса руд соответствующих секции.

По второй формуле подсчитывается среднее содержание также тогда, когда длины отдельных секций борозды в забое различны.

В данном случае среднее содержание С будет равно:

где l1, l2, l3 — длины соответствующих секций борозды, а остальные обозначения — те же, что и выше.

Если при этом так же резко колеблются объемные веса руды, то подсчет ведется по среднему взвешенному относительно длин секций и объемных весов. Среднее содержание по забою в этом случае будет равно:

Подсчет средних содержаний по отдельным выработкам

Подсчет по отдельным выработкам производится как методом среднего арифметического, так и методом среднего взвешенного. Среднее содержание по выработке, ориентированной вкрест простирания тела полезного ископаемого, подсчитывается способом среднего арифметического при условии, что длины проб (секций) приблизительно одинаковы и объемные веса полезного ископаемого, представляемые этими пробами, близки. В тех же условиях, но при различных длинах секций проб, подсчет ведется методом среднего взвешенного относительно длин проб, причем:

где С — среднее содержание компонента по данной выработке;

c1, c2, c3 … cn — содержания по отдельным входящим в подсчет пробам (секциям);

l1, l2, l3 … ln — длины проб (секций).

При резких или более или менее значительных колебаниях объемных весов руды по отдельным пробам подсчет необходимо вести по формуле:

где значения с и l — те же, что и выше, a d1, d2 … dn — объемные веса руд по соответствующим пробам.

В выработках, ориентированных по простиранию рудных тел, величина С подсчитывается как среднее арифметическое из содержаний по пробам, если l и d колеблются не резко. Если же эти элементы подвержены колебаниям, то С подсчитывается как среднее взвешенное, пропорциональное l и d.

Подсчет средних содержаний по блокам

Подсчет среднего содержания компонента в блоках ведется по предварительно вычисленным средним содержаниям отдельных

выработок. Например, среднее содержание для блока, ограниченного двумя штреками, может быть вычислено способом среднего арифметического при условии, что длины двух горизонтальных выработок, оконтуривающих этот блок, одинаковы, в связи с чем равны и площади их влияния (SI и SII на рис. 202).

Если выработки, оконтуривающие блок, имеют разную длину, то среднее содержание компонента в блоке подсчитывают способом среднего взвешенного пропорционально длинам выработок. Подробнее об этом сказано в главе второй.

Замечания о подсчете средних содержаний

Приведенные схемы отражают принятые в практике подсчеты средних содержаний промышленно-ценных компонентов. Однако в последнее время были признаны нецелесообразными подсчеты способом среднего взвешенного пропорционально мощности, когда пробами не устанавливается прямая или обратная взаимосвязь (корреляция) между мощностью и содержанием промышленных компонентов и когда объемный вес руды колеблется в узких пределах, как это нередко имеет место.

В этих случаях подсчет средних содержаний следует производить способом среднего арифметического даже при резких колебаниях мощности рудных тел. Это обстоятельство имеет существенное практическое значение при большом количестве выработок, по которым производится подсчет содержаний, так как подсчеты в данном случае становятся менее трудоемкими.

Возможность подсчетов средних содержаний способом среднего арифметического, вместо способа среднего взвешенного, определяется обычно опытным путем. В конкретных условиях данного месторождения оба способа подсчета сравниваются на примерах достаточного количества разнообразных блоков. Если оба они дают близкие результаты или, по крайней мере, не показывают систематического увеличения или уменьшения результатов, то разрешается применять наиболее простой способ среднего арифметического.

Подсчет средних содержаний по данным опробования буровых скважин

Подсчет содержаний по скважинам ручного ударно-вращательного и ударного механического бурения ведется способом среднего арифметического или среднего взвешенного, в зависимости от равнозначности или неравнозначности величин секций и от объемных весов проб по соответствующим секциям. Несколько иначе обстоит дело с подсчетом средних содержаний по скважинам колонкового бурения.

В зависимости от процента выхода керна пробой могут являться только керн, только шлам или тот и другой вместе. Удовлетворительные результаты подсчета по шламу или по керну и шламу вместе могут получиться лишь при уверенности в том, что собранный шлам действительно соответствует пробуренному участку, не разубожен и не обогащен.

Подсчет среднего содержания только по керну, при достаточном его выходе, производится путем уравновешивания частных содержаний по подъемам на длину проходки скважины, относящуюся к подъему. При этом должна существовать уверенность, что нет резкого избирательного обеднения или обогащения керна за счет легко выкрашивающихся хотя бы небольших прожилков и прослоев, не оставшихся в поднятом керне.

Среднее содержание по скважине определяется по формуле:

соответственно, при различных объемных весах:

где c1, c2 и т. д. — содержание полезного компонента в пробах керна по отдельным подъемам;

l1, l2 и т. д. — длина проходки скважины, относящаяся к подъему;

d1, d2 и т. д. — объемный вес руды по отдельным подъемам.

Подсчет средних содержаний по керну и шламу вместе для соответствующей секции или интервала чаще всего производится по формуле:

где С — среднее содержание исследуемого компонента на участке длиной L, вычисленное по данным анализа керна и шлама;

c1 — содержание исследуемого компонента, полученное в результате анализа керна;

с2 — содержание исследуемого компонента, полученное в результате анализа шлама;

V — объем пробуренного участка скважины длиной L;

V1 — объем керна при длине его AT;

V2 — объем шлама, извлеченного из шламовой трубы и на желобах у устья скважины с участка длиной L;

К — длина керна, полученного с пробуренного интервала L;

L — пробуренная длина участка скважины, для которой ведется подсчет среднего содержания;

D — диаметр скважины;

D1 — диаметр керна.

Подставляя приведенные значения отношении V1/V и V2/V, выраженные через К, L, D1 и D в первое равенство, получим:

Источник