Платина это полезное ископаемое или нет

Платина — минерал, природная Pt из группы платины класса самородых элементов, Обычно содержит Pd, Ir, Fe, Ni. Чистая платина встречается весьма редко, большинство образцов представлены железистой разновидностью (поликсеном), а нередко и интерметаллидами: изоферроплатиной (Pt,Fe)3Fe и тетраферроплатиной (Pt,Fe)Fе. Платина, представленная поликсеном, является наиболее распространённым в земной коре из минералов платиновой подгруппы.

Платина — минерал, природная Pt из группы платины класса самородых элементов, Обычно содержит Pd, Ir, Fe, Ni. Чистая платина встречается весьма редко, большинство образцов представлены железистой разновидностью (поликсеном), а нередко и интерметаллидами: изоферроплатиной (Pt,Fe)3Fe и тетраферроплатиной (Pt,Fe)Fе. Платина, представленная поликсеном, является наиболее распространённым в земной коре из минералов платиновой подгруппы.

СТРУКТУРА

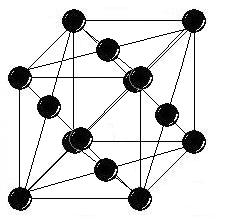

Кристаллическая решетка платины принадлежит к кубической системе. Молекула циклогексена имеет форму правильного шестиугольника. В рассматриваемой реакционной системе атомная структура катализатора и реагирующие молекулы обладают одним общим качеством — элементами симметрии третьего порядка. В кристалле платины такой порядок расположения атомов присущ только октаэдрической грани. В узлах расположены атомы платины. а = 0,392 нм, Z = 4, пространственная группа Fm3m

Кристаллическая решетка платины принадлежит к кубической системе. Молекула циклогексена имеет форму правильного шестиугольника. В рассматриваемой реакционной системе атомная структура катализатора и реагирующие молекулы обладают одним общим качеством — элементами симметрии третьего порядка. В кристалле платины такой порядок расположения атомов присущ только октаэдрической грани. В узлах расположены атомы платины. а = 0,392 нм, Z = 4, пространственная группа Fm3m

СВОЙСТВА

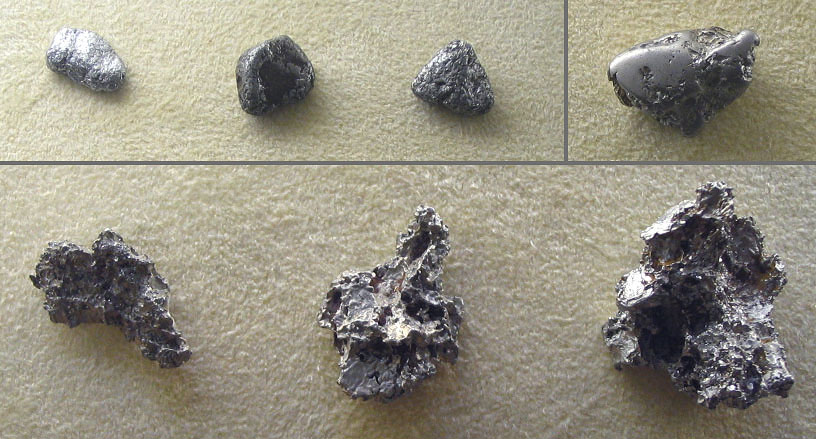

Цвет поликсена от серебряно-белого до стально-черного. Черта металлическая стально-серая. Блеск типичный металлический. Отражательная способность в полированных шлифах высокая — 65-70.

Цвет поликсена от серебряно-белого до стально-черного. Черта металлическая стально-серая. Блеск типичный металлический. Отражательная способность в полированных шлифах высокая — 65-70.

Твердость 4-4,5, у богатых иридием разностей — до 6-7. Обладает ковкостью. Излом крючковатый. Спайность обычно отсутствует. Уд. вес-15-19. Подмечена связь пониженного удельного веса с наличием пустот, занятых природными газами, а также включениями посторонних минералов. Обладает магнитностью, парамагнетик. Хорошо проводит электричество. Платина является одним из самых инертных металлов. Она нерастворима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки. Платина также непосредственно реагирует с бромом, растворяясь в нём.

При нагревании платина становится более реакционноспособной. Она реагирует с пероксидами, а при контакте с кислородом воздуха — с щелочами. Тонкая платиновая проволока горит во фторе с выделением большого количества тепла. Реакции с другими неметаллами (хлором, серой, фосфором) происходят менее активно. При более сильном нагревании платина реагирует с углеродом и кремнием, образуя твёрдые растворы, аналогично металлам группы железа.

ЗАПАСЫ И ДОБЫЧА

Платина является одним из самых редких металлов: её среднее содержание в земной коре (кларк) составляет 5·10−7% по массе. Даже так называемая самородная платина является сплавом, содержащим от 75 до 92 процентов платины, до 20 процентов железа, а также иридий, палладий, родий, осмий, реже медь и никель.

Платина является одним из самых редких металлов: её среднее содержание в земной коре (кларк) составляет 5·10−7% по массе. Даже так называемая самородная платина является сплавом, содержащим от 75 до 92 процентов платины, до 20 процентов железа, а также иридий, палладий, родий, осмий, реже медь и никель.

Разведанные мировые запасы металлов платиновой группы составляют около 80 000 т и распределены, в основном, между ЮАР (87,5%), Россией (8,3%) и США (2,5%).

В России основными месторождениями металлов платиновой группы являются: Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 сульфидно-медно-никелевые в Красноярском крае в районе Норильска (более 99% разведанных и более 94% оцененных российских запасов), Фёдорова Тундра (участок Большой Ихтегипахк) сульфидно-медно-никелевое в Мурманской области, а также россыпные Кондёр в Хабаровском крае, Левтыринываям в Камчатском крае, реки Лобва и Выйско-Исовское в Свердловской области. Крупнейшим платиновым самородком, найденным в России, является «Уральский гигант» массой 7860,5г, обнаруженный в 1904г. на Исовском прииске.

Самородную платину добывают на приисках, менее богаты рассыпные месторождения платины, которые разведываются, в основном, способом шлихового опробования.

Производство платины в виде порошка началось в 1805 году английским ученым У. Х. Волластоном из южноамериканской руды.

Сегодня платину получают из концентрата платиновых металлов. Концентрат растворяют в царской водке, после чего добавляют этанол и сахарный сироп для удаления избытка HNO3. При этом иридий и палладий восстанавливаются до Ir3+ и Pd2+. Последующим добавлением хлорида аммония выделяют гексахлороплатинат(IV) аммония (NH4)2PtCl6. Высушенный осадок прокаливают при 800—1000 °C

Получаемую таким образом губчатую платину подвергают дальнейшей очистке повторным растворением в царской водке, осаждением (NH4)2PtCl6 и прокаливанием остатка. Затем очищенную губчатую платину переплавляют в слитки. При восстановлении растворов солей платины химическим или электрохимическим способом получают мелкодисперсную платину — платиновую чернь.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Минералы платиновой группы в большинстве случаев встречаются в типичных магматических месторождениях, генетически связаннных с ультраосновными изверженными породами. Эти минералы в рудных телах выделяются в числе последних (после силикатов и окислов) в моменты, отвечающие гидротермальной стадии магматического процесса. Минералы платины, бедные палладием (поликсен, иридистая платина и др.), встречаются в месторождениях среди дунитов — оливиновых бесполевошпатовых пород, богатых магнезией и бедных кремнезёмом. При этом парагенетически они чрезвычайно тесно связаны с хромшпинелидами. Палладистая в никеле-палладистая платина преимущественно распространена в основных изверженных горных породах (норитах, габбро-норитах) и ассоциирует обычно с сульфидами: пирротином, халькопиритом и пентландитом.

Минералы платиновой группы в большинстве случаев встречаются в типичных магматических месторождениях, генетически связаннных с ультраосновными изверженными породами. Эти минералы в рудных телах выделяются в числе последних (после силикатов и окислов) в моменты, отвечающие гидротермальной стадии магматического процесса. Минералы платины, бедные палладием (поликсен, иридистая платина и др.), встречаются в месторождениях среди дунитов — оливиновых бесполевошпатовых пород, богатых магнезией и бедных кремнезёмом. При этом парагенетически они чрезвычайно тесно связаны с хромшпинелидами. Палладистая в никеле-палладистая платина преимущественно распространена в основных изверженных горных породах (норитах, габбро-норитах) и ассоциирует обычно с сульфидами: пирротином, халькопиритом и пентландитом.

В экзогенных условиях в процессе разрушения коренных месторождений и пород образуются платиноносные россыпи. Большинство минералов подгруппы платины в этих условиях химически устойчивы. Платина в россыпях встречается в виде самородков, чешуек, пластин, лепёшек, конкреций, а также скелетных форм и губчатых выделений размером от 0,05 до 5 мм., иногда до 12 мм. Уплощенные и пластинчатые зёрна платины указывают на значительное удаление от коренных источников и переотложение. Дальность переноса платины в россыпях обычно не превышает 8 км., в косовых россыпях она больше. Палладистая и медистая разновидности платины в зоне гипергенеза могут «облагораживаться», теряя Pd, Cu, Ni. Содержание Cu и Ni, по А.Г. Бетехтину, в платине из россыпей может сокращаться более чем в 2 раза по сравнению с платиной коренного источника. В россыпях многих районов мира описаны новообразованная химически чистая платина и паладистая платина в виде натёчных форм радиально-лучистого строения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения платины (преимущественно, амминоплатинаты) применяются как цитостатики при терапии различных форм рака. Первым в клиническую практику был введен цисплатин (цис-дихлородиамминплатина(II)), однако в настоящее время применяются более эффективные карбоксилатные комплексы диамминплатины — карбоплатин и оксалиплатин.

Соединения платины (преимущественно, амминоплатинаты) применяются как цитостатики при терапии различных форм рака. Первым в клиническую практику был введен цисплатин (цис-дихлородиамминплатина(II)), однако в настоящее время применяются более эффективные карбоксилатные комплексы диамминплатины — карбоплатин и оксалиплатин.

Платина и её сплавы широко используются для производства ювелирных изделий.

Первые в мире платиновые монеты были выпущены и находились в обращении в Российской империи с 1828 по 1845 год. Чеканка началась с трехрублевиков. В 1829 г. «были учреждены платиновые дуплоны» (шестирублевики), а в 1830 г.— «квадрупли» (двенадцатирублевики). Были отчеканены следующие номиналы монет: достоинством 3, 6 и 12 рублей. Трехрублевиков было отчеканено 1 371 691 шт., шестирублевиков — 14 847 шт. и двенадцатирублевиков — 3474 шт.

Платина применялась при изготовлении знаков отличия за выдающиеся заслуги: из платины сделано изображение В. И. Ленина на советском ордене Ленина; из неё изготавливались советские орден «Победа», орден Суворова 1-й степени и орден Ушакова 1-й степени.

- С первой четверти XIX века применялась в России в качестве легирующей добавки для производства высокопрочных сталей.

- Платина применяется как катализатор (чаще всего в сплаве с родием, а также в виде платиновой черни — тонкого порошка платины, получаемой восстановлением её соединений).

- Из платины изготавливают сосуды и мешалки, используемые при варке оптических стёкол.

- Для изготовления стойкой химически и к сильному нагреву лабораторной посуды (тигли, ложки и др.).

- Для изготовления постоянных магнитов с высокой коэрцитивной силой и остаточной намагниченностью (сплав трёх частей платины и одной части кобальта ПлК-78).

- Специальные зеркала для лазерной техники.

- Для изготовления долговечных и стабильных электрических контактов в виде сплавов с иридием, например, контактов электромагнитных реле (сплавы ПлИ-10, ПлИ-20, ПлИ-30).

- Гальванические покрытия.

- Перегонные реторты для производства плавиковой кислоты, получение хлорной кислоты.

- Электроды для получения перхлоратов, перборатов, перкарбонатов, пероксодвусерной кислоты (фактически использование платины обуславливает все мировое производство перекиси водорода: электролиз серной кислоты — пероксодвусерная кислота — гидролиз — отгонка перекиси водорода).

- Нерастворимые аноды в гальванотехнике.

- Нагревательные элементы печей сопротивления.

- Изготовление термометров сопротивления.

- Покрытия для элементов СВЧ-техники (волноводы, аттенюаторы, элементы резонаторов).

Платина (англ. Platinum) — Pt

| Молекулярный вес | 195.08 г/моль |

| Происхождение названия | от испанского Platina, уменьшит. от plata — «серебро», т. е. серебрецо, серебришко |

| IMA статус | действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) |

КЛАССИФИКАЦИЯ

| Strunz (8-ое издание) | 1/A.14-70 |

| Nickel-Strunz (10-ое издание) | 1.AF.10 |

| Dana (7-ое издание) | 1.2.1.1 |

| Dana (8-ое издание) | 1.2.1.1 | Hey’s CIM Ref | 1.82 |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Цвет минерала | стально-серый переходящий в тёмно-серый |

| Цвет черты | серо-белый |

| Прозрачность | непрозрачный |

| Блеск | металлический |

| Спайность | нет |

| Твердость (шкала Мооса) | 4-4,5 |

| Прочность | ковкий |

| Излом | зазубренный, крючковатый |

| Плотность (измеренная) | 14 — 19 г/см3 |

| Радиоактивность (GRapi) | |

| Магнетизм | парамагнетик |

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Тип | изотропный |

| Цвет в отраженном свете | белый |

| Плеохроизм | не плеохроирует |

| Люминесценция в ультрафиолетовом излучении | не флюоресцентный |

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Точечная группа | m3m (4/m 3 2/m) — изометрический гексаоктаэдрический |

| Пространственная группа | Fm3m |

| Сингония | кубическая |

| Параметры ячейки | a = 3.9231Å |

| Двойникование | общая по (111) |

mineralpro.ru

13.07.2016

Источник

Платина по праву считается одним из самых красивых и загадочных металлов в истории человечества. Помимо того, что платина обладает сдержанным элегантным блеском, она может похвастать высокой износостойкостью и долговечностью. Сегодня платину широко применяют, как в производстве украшений, так и активно используют в химической и электронной промышленности, а также в медицине.

1. Платина – это редкий благородный металл. Он дороже золота и серебра, так как на его добычу нужно затратить намного больше времени, ресурсов и финансовых средств. Платина встречается в 30 раз реже золота, поэтому и стоит дороже. Так для того, чтобы получить 30 грамм платины нужно обработать около 10 тонн руды.

2. Свое название металл получил из-за внешнего сходства с серебром. Название – platina – это уменьшительное слово от испанского plata – серебро, если перевести его с испанского дословно, то получиться – серебришко.

3. Платина является одним из самых инертных металлов. Она нерастворима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки.

4. Примечательно то, что до середины XVIII века платину добывали только в Америке, где она использовалась ещё в незапамятные времена индейцами цивилизаций чибча и инки. Конкистадоры же открыли для себя платину в середине XVI века. И только с 1748 года её стали завозить на территорию Европы. В Европу первые сведения о платине «просочились», как я уже сказал выше, в 1748 году благодаря испанцу Ульоа, который выпустил описание своего путешествия по экзотической Южной Америке. А опытные образцы этого металла европейцы смогли «пощупать» даже раньше – в 1740 году, когда платина была завезена на материк с острова Ямайка и подвергнута исследованиям, результаты которого мир увидел в 1751 году.

5. В 19 веке из сплава платины и иридия были изготовлены эталоны метра и килограмма, по образцу которых изготовлялись национальные эталоны разных стран (в настоящее время эталоном метра служит расстояние, проходимое светом в вакууме за определенное время).

6. В России платина была впервые найдена на Урале, в Верх-Исетском округе, в 1819 г. При промывке золотоносных пород в золоте заметили белые блестящие зерна, которые не растворялись даже в самых сильных кислотах. А так, первый гигантский кусок платины нашли в далёком 1843 году. Он получил название «Россия» и весил 9 килограмм 635 грамм, но до наших дней он не сохранился, так как был переплавлен. Второй по размеру самородок, как и первый, был добыт на Урале, но уже в 1904 году. Сегодня его считают самым большим, а весит он 7 килограмм 860 грамм. В отличие от своего предшественника, он хорошо сохранился и сегодня находится в Алмазном фонде России. Называют его «Уральский гигант».

7. Выпуск российских платиновых монет был не долгим, но стал одним из самых значимых событий в жизни металла. Их чеканка началась в 1828 году и продлилась до 1845 года. За это время выпустили больше 14 тонн монет номиналом 12 рублей (создали всего 3303 штук), 6 рублей (отчеканили 17 582 монет) и 3 рубля (выпустили 1 372 000 штук).

8. В Советском Союзе платину применяли при изготовлении некоторых знаков отличия. Например, вставки из этого металла присутствовали в ордене Суворова 1-й степени, ордене Ленина и ордене «Победа». Кстати, орден «Победа» – это высшая военная награда СССР.

9. Кстати, именно благодаря исследованию платины были открыты еще несколько металлов: родий, палладий, иридий, осмий и рутений.

10. Основные физические свойства платины, а именно высокая плотность и большой удельный вес, наделяют украшения из нее значительной долговечность в сравнении с изделиями из золота и серебра. Между прочим, именно платина лучше всего подходит для закрепки бриллиантов. Благодаря ее природной прочности, камни плотно фиксируются в изделии.

11. Статус драгоценного металла платина получила в 1751 году. В этот ранг ее возвел шведский учёный Теофил Шеффер. А звания «королевы металлов» платина была удостоена в 1870 от французского монарха Луи XVI.

12. Самые крупные залежи платины находятся в Южной Африке близ Иоганнесбурга. Первое же место в мировой добыче платины принадлежит району Онтарио в Канаде. Здесь в 1856 году были открыты крупные месторождения медно-никелевых руд Сюдбери, в которых на ряду с золотом и серебром присутствует и платина. Второе место в мире по добыче платины занимает Россия. Заметные количества платины добываются в Колумбии. Из других стран, производящих платину, можно указать Эфиопию и Конго.

13. Моду на платиновые украшения в 30-е годы ХХ века ввела популярная Голливудская дива Марлен Дитрих. Кстати, примерно в это же время отрекшийся от престола в Британии Эдварда VII сочетался узами брака с американской актрисой Валлис Симпсон. Тогда пара обменялась платиновыми кольцами Картье. Окончательно мода на платиновые обручальные и помолвочные кольца закрепилась после свадьбы Элвиса Пресли и красотки Присциллы Энн, которые выбрали аксессуары именно из этого «вечного металла».

14. Температура плавления платины составляет 3,215 ° F (1,768,4 ° C), а точка кипения составляет 6 917 ° F (3825 ° C).

15. Почти половина всей произведенной платины используется в каталитических конвертерах, это устройства, которые контролируют выбросы вредных автомобилей.

16. Между прочим, платина почти в 3 раза прочнее золота. Твёрдость платины по Бринеллю – 50 кгс/мм2, твердость золота – 18 кгс/мм2.

17. Кстати, платина – это мощный антиоксидант, поэтому её успешно используют в косметологии.

18. Так, для справки. В цикле рассказов Айзека Азимова «Я, робот» и других его произведениях позитронный мозг роботов сделан из губчатой платины.

19. Платина была обнаружена и в метеоритах. Например, в Челябинском, её в четыре раза больше, чем золота и серебра (по 20 и 5 граммов на тонну соответственно).

20. Сама по себе металлическая платина токсического действия не оказывает, однако ряд платиновых соединений, вызывает тяжелейшие поражения, в первую очередь почек, печени, нервной и иммунной систем. Большую опасность представляют ядовитые примеси, содержащиеся, например, в платиновой черни (в первую очередь, теллур). Так при попадании порошка платины в желудочно-кишечный тракт возникают некрозы участков слизистой ЖКТ, зернистая дистрофия гепатоцитов, набухание эпителия извитых канальцев почки, а также «общая интоксикация». При этом смертельные отравления металлической платиной не выявлены.

21. В XIX веке из сплава платины и иридия были изготовлены эталоны метра и килограмма, по образцу которых изготовлялись национальные эталоны разных стран, в том числе нашего государства. Эталон килограмма из платиноиридиевого сплава, представляющий собой прямой цилиндр диаметром 39 мм и высотой тоже 39 мм. Этот эталон хранится в Санкт-Петербурге, во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии им. Д.И. Менделеева. В настоящее время эталоном метра служит расстояние, проходимое светом в вакууме за определенное время.

Ещё по теме:

Алюминий

Барий

Берилий

Ванадий

Висмут

Вольфрам

Галий

Гафний

Германий

Железо

Золото

Индий

Иридий

Кадмий

Калий

Кальций

Кобальт

Литий

Магний

Марганец

Медь

Молибден

Натрий

Никель

Ниобий

Олово

Осмий

Палладий

Платина

Рений

Родий

Ртуть

Рубидий

Рутений

Свинец

Серебро

Стронций

Сурьма

Таллий

Тантал

Титан

Уран

Хром

Цинк

Цирконий

Ваш Промблогер №1 Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу: https://zen.yandex.ru/zavodfoto

Р. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать – “Как это делается и почему именно так!”, смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: akciirosta@yandex.ru Берите пример с лидеров!

На данный момент я уже лично посетил более 400 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Почему наша промышленность самая лучшая в мире: https://zavodfoto.livejournal.com/4701859.html

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

LiveJournal / Instagram / Facebook / ВК / Одноклассники / twitter / Golos.io / Telegram / Яндекс.Дзен /

Источник

Ñåé÷àñ þâåëèðû íàçûâàþò ïëàòèíó êîðîëåâîé öâåòíûõ ìåòàëëîâ, è ýòîò òèòóë åé äîñòàëñÿ íå ïðîñòî òàê. Òàê ÷òî æå òàêîå ïëàòèíà? Ýòî áëàãîðîäíûé ìåòàëë, êîòîðûé â òîì ÷èñëå ÿâëÿåòñÿ áèðæåâûì òîâàðîì.

Ìåòàëë öåíÿò çà åãî çàìå÷àòåëüíûé âíåøíèé âèä, ïðî÷íîñòü, ïëàñòè÷íîñòü è ìíîãîå äðóãîå. Íî òàê áûëî íå âñåãäà ïîëîæèòåëüíûå ñâîéñòâà ìàòåðèàëà çàìåòèëè òîëüêî â 18 âåêå.

«Ïëîõîå ñåðåáðî» èëè «ñåðåáðèøêî» èìåííî òàê ïëàòèíó íàçâàëè åâðîïåéöû ïåðâûé ðàç, êîãäà ñ íåé ñòîëêíóëèñü. È ñîâðåìåííîå íàçâàíèå ïëàòèíû òàê è ïåðåâîäèòñÿ. Èñïàíñêîå ñëîâî «plata» ïåðåâîäèòñÿ êàê ñåðåáðî, à ïðè äîáàâëåíèè óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíîãî ñóôôèêñà ïîëó÷àåòñÿ «platina» èëè «ñåðåáðèøêî».

Çàòî ñåãîäíÿ ýòîò ìåòàëë ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ áëàãîäàðÿ ñâîèì óäèâèòåëüíûì êà÷åñòâàì. Åãî àêòèâíî èñïîëüçóþò â ïðîìûøëåííîñòè è, êîíå÷íî, ïðè èçãîòîâëåíèè þâåëèðíûõ óêðàøåíèé.

Ñâîéñòâà ïëàòèíû: ôèçè÷åñêèå, õèìè÷åñêèå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïëàòèíà èëè ïëàòèíóì îäèí èç ýëåìåíòîâ òàáëèöû Ìåíäåëååâà. Ýòîò ìåòàëë çàíèìàåò 78 ìåñòî ñðåäè äðóãèõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è îáîçíà÷àåòñÿ ñèìâîëîì Pt. Ìàòåðèàë ïëîòíûé, òâåðäûé, íî î÷åíü ïëàñòè÷íûé, ÷òî îáúÿñíÿåò åãî ïîïóëÿðíîñòü â þâåëèðíîì äåëå.

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïëàòèíû

Òÿæåëûé òóãîïëàâêèé ìåòàëë ñåðåáðèñòî-áåëîãî öâåòà, îäèí èç ñàìûõ ïëîòíûõ ìàòåðèàëîâ ïëàòèíà â äâà ðàçà ïëîòíåå ñâèíöà. Òàêæå ìåòàëë î÷åíü ñòàáèëåí è îáëàäàåò õîðîøåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ. Ïëàòèíà íå ïîääàåòñÿ êîððîçèè è íå îêèñëÿåòñÿ íà âîçäóõå äàæå ïðè íàêàëèâàíèè. Òàê êàê ìàòåðèàë óñòîé÷èâ ê âàêóóìó, åãî ñ óñïåõîì ïðèìåíÿþò â êîñìè÷åñêîé òåõíèêå.

Ïðè íàãðåâàíèè òâåðäûé ïëàòèíóì ñòàíîâèòñÿ î÷åíü ïëàñòè÷íûì. Èç ðàçîãðåòîãî ìàòåðèàëà ìîæíî ñäåëàòü òîí÷àéøóþ ôîëüãó èëè ïðîâîëîêó.

Ìåòàëë îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ôèçè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè:

- ïëîòíîñòü (óäåëüíûé âåñ) 21,45 ã/ñì3;

- òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 1773,5 °C ãðàäóñîâ;

- òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ ñîñòàâëÿåò 4410 °C, òî åñòü äî ýòîé òåìïåðàòóðû ïëàòèíà âñå åùå ïëàâèòñÿ;

- òâåðäîñòü ïî øêàëå Ìîîñà 4-4,5 åäèíèö;

- íå îáëàäàåò ìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè.

Ïî ïîêàçàòåëþ òâåðäîñòè ïëàòèíà ïî÷òè â äâà ðàçà ïðåâîñõîäèò çîëîòî. Àóðóì (èìåííî òàê ïî-äðóãîìó íàçûâàåòñÿ çîëîòî) ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ëèøü 2-2,4 áàëëàìè ïî øêàëå Ìîîñà.

Ìàòåðèàë íàñòîëüêî ïðî÷íûé, ÷òî èçäåëèå ìîæíî ïîëíîñòüþ ñäåëàòü èç ïëàòèíû. Ýòî äîâîëüíî ðåäêî, âåäü ÷èñòûå ñåðåáðî è çîëîòî ñëèøêîì ìÿãêèå è áåç ïðèìåñåé áóêâàëüíî ãíóòñÿ â ðóêàõ.

Òàêæå ñòîèò óòî÷íèòü ïî ïîâîäó ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ. Âî ìíîãèõ èñòî÷íèêàõ íàïèñàíî, ÷òî ìàãíèò âåðíûé ñïîñîá ïðîâåðèòü ïîäëèííîñòü óêðàøåíèÿ èç ïëàòèíû. È õîòÿ ÷èñòàÿ ïëàòèíà íå ìàãíèòèòñÿ, ýòî íå âñåãäà êàñàåòñÿ þâåëèðíûõ èçäåëèé. Òàê êàê ýòîò ìåòàëë î÷åíü ðåäêèé è äîðîãîé, åãî îáû÷íî èñïîëüçóþò ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðèìåñåé.

Ñïëàâ ïëàòèíû ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ìåòàëëîâ.  êà÷åñòâå ïðèìåñåé ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò ìåäü èëè ïàëëàäèé, íî òàêæå ìîãóò äîáàâèòü êîáàëüò è äàæå çîëîòî. È åñëè ìåäü, ïàëëàäèé è çîëîòî íå îáëàäàþò ìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè, òî êîáàëüò â ýòó ãðóïïó íå âõîäèò. Äàæå 5% ýòîãî ìåòàëëà õâàòèò, ÷òîáû ñïëàâ ìàãíèòèëñÿ. Òî åñòü, òàêîé ñïîñîá íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñàìûì íàäåæíûì.

Äðóãèå ìàòåðèàëû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ñïëàâà, òàêæå ìîãóò èçìåíèòü ñâîéñòâà ïëàòèíû.

Íàïðèìåð, ñåðåáðî, ìåäü è ðóòåíèé óëó÷øàþò åå ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå. Íèêåëü è îñìèé äåëàþò ìåòàëë áîëåå òâåðäûì, à âîò ïàëëàäèé è ðîäèé íàîáîðîò ìÿãêèì.

Õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïëàòèíû

Ìåòàëë ëåãêî ïîääàåòñÿ îáðàáîòêå äàâëåíèåì êîâêå, ïðîêàòêå, âîëî÷åíèþ, íî îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé õèìè÷åñêîé ñòîéêîñòüþ. Ïëàòèíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ èíåðòíûõ (òàêèå âåùåñòâà èëè ìåòàëëû, êîòîðûå «íåîõîòíî» âñòóïàþò â ðåàêöèè) õèì. ýëåìåíòîâ è ðàñòâîðÿåòñÿ òîëüêî â ãîðÿ÷åé «öàðñêîé âîäêå», öèàíèñòîì êàëèè è ðàñïëàâëåííûõ ùåëî÷àõ.

Íåñìîòðÿ íà ñâîþ èíåðòíîñòü, ýëåìåíò ó÷àñòâóåò âî ìíîãèõ õèìè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðà, òî åñòü óñêîðèòåëÿ.

Ïîñëå íàêàëèâàíèÿ ïëàòèíà ñîõðàíÿåò ñâîé åñòåñòâåííûé öâåò.

Òàêæå ïðè íàãðåâàíèè ïëàòèíà ðåàãèðóåò ñ êèñëîðîäîì.  ðåçóëüòàòå ðåàêöèè îáðàçóþòñÿ ëåòó÷èå îêñèäû.

Ìåòàëëè÷åñêàÿ ïëàòèíà àáñîëþòíî áåçîïàñíà äëÿ ÷åëîâåêà è íå ìîæåò âûçûâàòü àëëåðãèè äàæå ó ÷óâñòâèòåëüíûõ ëþäåé. Íî ýòî íå êàñàåòñÿ ïëàòèíîâîé ÷åðíè (ïîðîøîê èç êðóïèíîê ïëàòèíû, êîòîðûé ïîëó÷àþò â õîäå ðåàêöèé.  îñíîâíîì èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðà).  åå ñîñòàâ âõîäèò ÿäîâèòûé òåëëóð, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê îáùåé èíòîêñèêàöèè îðãàíèçìà.

Êðîìå òîãî, äëÿ ñîçäàíèÿ óêðàøåíèé îáû÷íî èñïîëüçóþò ïëàòèíîâûé ñïëàâ. Åñëè â íåì ïðèñóòñòâóåò íèêåëü, îí òîæå ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé àëëåðãèè íà ïëàòèíó. Ïðè äëèòåëüíîì íîøåíèè ó ÷óâñòâèòåëüíûõ ëþäåé âîçíèêàåò ñûïü, ïîêðàñíåíèå êîæè è çóä.

Êàê âûãëÿäèò ïëàòèíà

Ïëàòèíóì îáëàäàåò êðàñèâûì áåëî-ñåðåáðèñòûì öâåòîì. Âíåøíå ïëàòèíà î÷åíü ñèëüíî íàïîìèíàåò ñåðåáðî, ïîýòîìó ìíîãèì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ýòî îäíî è òî æå. Íà ñàìîì äåëå âñå ñîâñåì íå òàê. Ìàòåðèàëû îòëè÷àþòñÿ ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.

Òàêæå ìåòàëë ìîæíî ñïóòàòü ñ áåëûì çîëîòîì, íî âòîðîé ñïëàâ îáëàäàåò áîëåå âûðàæåííûì áåëûì îòòåíêîì è ãëÿíöåâûì áëåñêîì.

Êàêàÿ áûâàåò ïðîáà ó ïëàòèíû

×èñòóþ ïëàòèíó â þâåëèðíîì äåëå íå èñïîëüçóþò. È åñëè â ñëó÷àå ñ ñåðåáðîì è çîëîòîì òàêîå ðåøåíèå ñâÿçàíî ñ ìÿãêîñòüþ ìåòàëëà, òî ïðè÷èíà èñïîëüçîâàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïëàòèíîâûõ ñïëàâîâ êðîåòñÿ â ñîâñåì äðóãîì.

Ýòîò ìàòåðèàë êðàéíå ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ â ïðèðîäå è îòëè÷àåòñÿ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè òâåðäîñòè, ïðî÷íîñòè è óñòîé÷èâîñòè. Èñïîëüçîâàòü ïëàòèíó â áîëüøèõ îáúåìàõ äëÿ þâåëèðíûõ èçäåëèé ïðîñòî íåöåëåñîîáðàçíî, òåì áîëåå ñòîèò îíà ñëèøêîì äîðîãî.

Ïëàòèíîâûå ñïëàâû âíåøíå íå îòëè÷àþòñÿ îò ÷èñòîãî ýëåìåíòà. Ýòî ìåòàëëû ñåðîâàòî-áåëîãî îòòåíêà ñ ñåðåáðèñòûì áëåñêîì.

Ëèãàòóðà (èìåííî òàê íàçûâàþòñÿ ïðèìåñè â ñïëàâå) ìîæåò áûòü ðàçíîé. Îáû÷íî äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò îäèí èëè íåñêîëüêî ìåòàëëîâ èç ýòîãî ñïèñêà:

- ìåäü;

- ñåðåáðî;

- ðîäèé;

- ïàëëàäèé;

- çîëîòî;

- êîáàëüò;

- èðèäèé.

Íåêîòîðûå þâåëèðû ìîãóò èñïîëüçîâàòü äðóãèå ýëåìåíòû, íàïðèìåð, íèêåëü èëè ðóòåíèé.

Âñå èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, â òîì ÷èñëå è èç ïëàòèíû, îáÿçàòåëüíî äîëæíû îáëàäàòü êëåéìîì ñ ïðîáîé, êîòîðàÿ óêàçûâàåò, êàêîé ïðîöåíò ïðèìåñåé ïðèñóòñòâóåò â ýòîì èçäåëèè. Íàïðèìåð, 950 ïðîáà îáîçíà÷àåò, ÷òî íà êèëîãðàìì òàêîãî ñïëàâà ïðèõîäèòñÿ 50 ãðàìì èëè 5% ïðèìåñåé. Èç ýòîãî æå ñëåäóåò, ÷òî ÷åì âûøå ïðîáà, òåì äîðîæå ñòîèò ñïëàâ

Èìåííî êëåéìî ñ ïðîáîé ïîäòâåðæäàåò òî, ÷òî óêðàøåíèå âñå æå âûïîëíåíî èç äîðîãîñòîÿùåãî ìàòåðèàëà è ÷òî îíî ñîîòâåòñòâóåò ñïëàâó òîé èëè èíîé ïðîáû. Îòòèñê ìîæåò îòñóòñòâîâàòü òîëüêî íà ïåðåïëàâëåííûõ èçäåëèÿõ èëè óêðàøåíèÿõ ðó÷íîé ðàáîòû.

Ïî ïðèíÿòîé â Ðîññèè ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìå, ñóùåñòâóåò òîëüêî ÷åòûðå âàðèàíòà ïëàòèíîâûõ ïðîá:

- 850;

- 900;

- 950;

- 999.

Ïîñëåäíÿÿ, ñàìàÿ âûñîêàÿ ïðîáà îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî èçãîòîâëåíèÿ ñëèòêîâ ïëàòèíû.

Òàêàÿ æå ñèñòåìà äåéñòâóåò âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Ïîëüøå è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû. À âîò â Êàíàäå è ÑØÀ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êà÷åñòâà ñïëàâà èñïîëüçóþò êàðàòíóþ ñèñòåìó. ×åòûðå ïëàòèíîâûå ïðîáû, óêàçàííûå âûøå, â êàðàòíîé ñèñòåìå âûãëÿäÿò òàê (ñîîòâåòñòâåííî):

- 20;

- 22;

- 23;

- 24.

Òàêæå ó÷èòûâàéòå, ÷òî â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñàìî êëåéìî òîæå ìîæåò îòëè÷àòüñÿ. Íàïðèìåð, íà óêðàèíñêèõ óêðàøåíèÿõ ìîæåò áûòü èçîáðàæåí òðåçóáåö, à íà ñòàðèííûõ àíãëèéñêèõ èçäåëèÿõ èçîáðàæàëè ðûáó.

Ãäå èñïîëüçóåòñÿ ïëàòèíà?

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ïëàòèíà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ þâåëèðíûõ óêðàøåíèé, âåäü ìåòàëë îòëè÷àåòñÿ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè òâåðäîñòè è ïëàñòè÷íîñòè. Êðîìå òîãî, ïëàòèíîâûå èçäåëèÿ ðàäóþò ñâîèìè âíåøíèìè äàííûìè: ñåðåáðèñòûé öâåò è õàðàêòåðíûé áëåñê äåëàþò óêðàøåíèÿ î÷åíü âîñòðåáîâàííûìè ñðåäè ïîêóïàòåëåé.

Äî ñåðåäèíû ïðîøëîãî âåêà âñåãî ëèøü íåñêîëüêî ïðîöåíòîâ äîáûâàåìîãî äðàãîöåííîãî ìåòàëëà îòâîäèëàñü äëÿ ñôåðû ìåäèöèíû. Íî ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü, è ñïðîñ íà ïëàòèíó ðàñòåò â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì èññëåäîâàíèé, êîòîðûå âûÿâèëè ïðåèìóùåñòâà ïëàòèíû íàä äðóãèìè ìåòàëëàìè.

Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ïëàòèíà íåîáõîäèìà â ñëåäóþùèõ ñôåðàõ æèçíè:

- êîñìè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ;

- ìåäèöèíà;

- ýëåêòðîòåõíèêà;

- ñòåêîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü;

- ïðîèçâîäñòâî ñàìîëåòîâ è êîðàáëåé;

- õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü.

Ïðèìåíåíèå ïëàòèíå íàøëîñü è â áàíêîâñêîì äåëå. Ýòîò áëàãîðîäíûé ìåòàëë ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èíâåñòèðîâàíèÿ: èç íåãî îòëèâàþò ñëèòêè.

Ïëàòèíà íóæíà ïðè ïðîèçâîäñòâå àçîòíîé êèñëîòû è äðóãèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.  ýòîì ñëó÷àå ýëåìåíò âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðà, óñêîðÿþùåãî ñëèøêîì ìåäëåííûå ðåàêöèè. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò íå ÷èñòóþ ïëàòèíó, à åå ñïëàâ ñ ðîäèåì.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîèçâîäñòâî âåùåñòâ áûëî áû ñëèøêîì äîðîãèì.

Òàêæå ìåòàëë èãðàåò ðîëü êàòàëèçàòîðà â íåôòåïåðåðàáîòêå. Ñ åãî ïîìîùüþ èç íåôòè ïîëó÷àþò áåíçèí. È åñëè äëÿ ñîçäàíèÿ àçîòíîé êèñëîòû ïëàòèíó èñïîëüçóþò â âèäå ñåòêè, òî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îáðàáîòêå íåôòè èç íåå äåëàþò ïîðîøîê. Êîíå÷íî, ìîæíî èñïîëüçîâàòü è äðóãèå êàòàëèçàòîðû, íàïðèìåð, àëþìèíèé èëè ìîëèáäåí, íî ïëàòèíóì áîëåå äîëãîâå÷íûé è ýôôåêòèâíûé.

Èñïîëüçîâàíèå ïëàòèíû â ýëåêòðîòåõíèêå îáóñëîâëåíî ñòàáèëüíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè è ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Ìàòåðèàë õîðîøî ïðîâîäèò òîê, à òàêæå îòëè÷àåòñÿ ïðèëè÷íûì ïîêàçàòåëåì òåïëîïðîâîäíîñòè. Îáû÷íî ïëàòèíîâûå ñïëàâû èñïîëüçóþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîíòàêòîâ, à ñîåäèíåíèå ïëàòèíû ñ êîáàëüòîì ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ìîùíûå ìàãíèòû.

Ïðèìåíåíèå ïëàòèíû â ìåäèöèíñêîé îòðàñëè ïîìîãàåò ñîõðàíèòü æèçíè òûñÿ÷è áîëüíûì. Äåëî â òîì, ÷òî àíàëîãîâ ýòîìó ìàòåðèàëó ïðîñòî íåò. Èçäåëèÿ èç äðóãèõ ìåòàëëîâ íå óñòîé÷èâû ê îêèñëåíèþ, ïîýòîìó äëÿ òàêîé ðåàêöèè íå ïðèãîäíû.

ïîëåâûõ óñëîâèÿõ èíñòðóìåíòû èç ïëàòèíû ñòåðèëèçóþò â ïëàìåíè ñïèðòîâîé ãîðåëêè.

Òàêæå ïëàòèíó ÷àñòî èñïîëüçóþò äëÿ ñîçäàíèÿ èìïëàíòîâ äëÿ ëþäåé ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ýòîò ìàòåðèàë ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ ðàêîì. Íà îñíîâå ýòîãî ìåòàëëà èçãîòîâëåíû ìíîãèå ïðåïàðàòû, ïîìîãàþùèå ëþäÿì ïðåîäîëåòü îíêîëîãèþ.

Êàê è ãäå äîáûâàþò ïëàòèíó

Ïëàòèíà ðåä÷àéøèé ýëåìåíò â çåìíîé êîðå. Èìåííî åå ðåäêîñòüþ è îòëè÷íûìè ñâîéñòâàìè ìîæíî îáúÿñíèòü åå âûñîêóþ ñòîèìîñòü.

Îñíîâíûå ìåñòà äîáû÷è ïëàòèíû ýòî ìåñòîðîæäåíèÿ ìåäè è íèêåëÿ. Èç íèõ äîáûâàþò äðàãîöåííûé ìåòàëë âìåñòå ñ äðóãèìè ìàòåðèàëàìè.  óëüòðàîñíîâíûõ (ïîðîäû, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ ìíîãî êðåìíåçåìà) ïîðîäàõ òàêæå âñòðå÷àþòñÿ íåáîëüøèå ïëàòèíîâûå âêðàïëåíèÿ.

Ïðèðîäíûå ðóäû ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ïëàòèíóìà (äî 75%) âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü ðåäêî.

ìåñòîðîæäåíèÿõ ñ ïëàòèíîé ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ìåòàëëû ïëàòèíîâîé ãðóïïû, êîòîðûå åùå ñ÷èòàþò åå «ñïóòíèêàìè».

Êðîìå ýòîãî, â ðàçíûõ ïîðîäàõ äðàãìåòàëë ìîãóò ñîïðîâîæäàòü ðàçíûå ìàòåðèàëû:

- ñåðïåíòèí;

- õðîìèò;

- ìàãíåòèò;

- õðèçîòèë-àñáåñò;

- îëèâèí;

- ðîìáè÷åñêèå ïèðîêñåíû;

- êîðóíä;

- çîëîòî;

- àëìàçû;

- õàëüêîïèðèò.

Ñóùåñòâóåò äâà òèïà ìåñòîðîæäåíèÿ ïëàòèíû:

- Óëüòðàîñíîâíûå íàõîäÿòñÿ íà Óðàëå, â Þæíîé Àôðèêå, Êîëóìáèè è Àëÿñêå. Çäåñü ïîëó÷àþò íå òîëüêî ïëàòèíó, íî è ìåäü, íèêåëü, îñìèé, èðèäèé, æåëåçî.

- Ìåäíî-íèêåëåâûé ñóëüôèäíûé òóò âñòðå÷àþòñÿ ðóäû, â êîòîðûõ ìåòàëëû ïëàòèíîâîãî òèïà ñîåäèíåíû ñ âèñìîé, ñåðîé, ìûøüÿêîì è ñóðüìîé. Òàêæå â òàêèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ äîáûâàþò ñåðåáðî, çîëîòî è ïàëëàäèé.

ìèðå åñòü íåñêîëüêî ëèäåðîâ ïî äîáû÷å ïëàòèíû.  èõ ÷èñëî âõîäÿò ñëåäóþùèå ñòðàíû:

- Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà 80% ìèðîâûõ çàïàñîâ ñàìîðîäíîé ïëàòèíû äîáûâàþò â ÞÀÐ, òàê êàê òàì íàõîäèòñÿ íàèáîëåå áîãàòûå ìåñòîðîæäåíèÿ äðàãîöåííîãî ìåòàëëà.

- Çèìáàáâå;

- ÑØÀ è Ðîññèÿ;

- Êàíàäà.

Äîáû÷à ïëàòèíû â Ðîññèè íà÷àëàñü ñ ïðèáëèçèòåëüíî 1824 ãîäà.  êàêîé-òî ïåðèîä öàðñêàÿ çíàòü äàæå âûïóñêàëà ìîíåòû èç ýòîãî ìàòåðèàëà.

Îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ êîìïàíèé, äîáûâàþùèõ ïëàòèíó íà Óðàëå, ÿâëÿåòñÿ «Ðóññêàÿ ïëàòèíà». Îíà äîáûâàåò äðàãìåòàëë â ñàìîì áîãàòîì ðîññèéñêîì ìåñòîðîæäåíèè ïðèèñêå «Êîíäåð». Çà ñóòêè äîáû÷à ìàòåðèàëà ñîñòàâëÿåò îêîëî 30 êã, à çà ãîä îêîëî 3,5 òîíí.

×èñòàÿ ïëàòèíà â ïðèðîäå íå âñòðå÷àåòñÿ. Ìåòàëë îáðàçóåò ñìåñè ñ äðóãèìè âåùåñòâàìè:

- ìåäü;

- æåëåçî;

- ñåðåáðî;

- íèêåëü;

- ìåòàëëû ïëàòèíîâîé ãðóïïû.

Ïëàòèíîâàÿ ðóäà íå îäíîðîäíà, à âêëþ÷àåò â ñåáÿ âêðàïëåíèÿ äðàãîöåííîãî ïëàòèíóìà, êîòîðûå âûãëÿäÿò áóäòî áû íåáîëüøèå çåðíà.

Ñàìîðîäíûì ìåòàëëîì íàçûâàþò òîëüêî òå «êóñêè», â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ îêîëî 70-90% ÷èñòîé ïëàòèíû. Íî ñàìîðîäêè ïëàòèíû, íà 90% ñîñòîÿùèå èç ïëàòèíóìà, áîëüøàÿ ðåäêîñòü.  îñíîâíîì Pt äîáûâàþò â âèäå æåëåçèñòîé ïëàòèíû, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ ïðèìåðíî 20-50% æåëåçà.

ïðèðîäå ñóùåñòâóåò íå òîëüêî æåëåçèñòàÿ ïëàòèíà. Ñàìîðîäêè êëàññèôèöèðóþò â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîé åùå êîìïîíåíò ñîäåðæèòñÿ â ðóäå. Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ:

- Ïàëëàäèñòàÿ â ñîñòàâå îêîëî 40% ïàëëàäèÿ.

- Íèêåëèñòàÿ ïðèáëèçèòåëüíî 3-5% íèêåëÿ.

- Ðîäèñòàÿ ïðèìåðíî 5% ðîäèÿ.

- Êóïðîïëàòèíà â íåé ñîäåðæèòñÿ îò 10 äî 15% ìåäè.

Êàê îïðåäåëèòü ïëàòèíó â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è îòëè÷èòü îò äðóãèõ ìåòàëëîâ

È õîòÿ ïîïóëÿðíîñòü ïëàòèíû ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò, äàëåêî íå âñå çíàþò, êàê âûãëÿäèò ýòîò ìåòàëë. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ðèñê íàðâàòüñÿ íà ìîøåííèêîâ è êóïèòü ïîääåëêó äîâîëüíî âûñîêèé.

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé îáìàíà, ëó÷øå âñåãî îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê þâåëèðó. È õîòÿ ýòî íå ñîâñåì äåøåâàÿ óñëóãà, ýòî ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá êóïèòü ïîäëèííîå èçäåëèå. Íî åñëè âû íå õîòèòå îáðàùàòüñÿ ê ìàñòåðó, ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî áîëåå-ìåíåå ïðîâåðåííûõ ìåòîäîâ ïðîâåðêè ïëàòèíû íà ïîäëèííîñòü.

×åì ïëàòèíà îòëè÷àåòñÿ îò ñåðåáðà

Àðãåíòóì èìååò áîëåå ñåðûé îòòåíîê, â òî âðåìÿ êàê ïëàòèíà ñâåòëàÿ è áëåñòÿùàÿ. ×åðåç âðåìÿ ñåðåáðî òóñêíååò, òåðÿåò ñâîé áëåñê, à ïëàòèíóì íåò.

Ïðîâåðèòü íà ïîäëèííîñòü èçäåëèå èç ïëàòèíû, ìîæíî òåñòîì:

- Â ñòàêàí íóæíî íàëèòü ïåðåêèñü âîäîðîäà òàê, ÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ ïîêðûëà óêðàøåíèå.

- Ïëàòèíóì ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì êàòàëèçàòîðîì äëÿ ïåðåêèñè, ïîýòîìó ñðàçó âîçíèêíåò áóðíîå øèïåíèå.

- Íà ñåðåáðî æèäêîñòü îáû÷íî íå îêàçûâàåò íèêàêîãî âëèÿíèÿ èëè ñëàáî-ñëàáî øèïèò.

Òàêæå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàñòâîðîì àììèàêà. Âîçüìèòå âàòíóþ ïàëî÷êó, îïóñòèòå â ðàñòâîð è îñòàâüòå êàïåëüêó íà óêðàøåíèè. Íà ñåðåáðÿíîì èçäåëèè îñòàíóòñÿ òåìíûå ïÿòíà, à íà ïëàòèíó ðàñòâîð íèêàê íå ïîäåéñòâóåò.

Ðàñïîçíàåì: ïëàòèíà èëè íåðæàâåéêà

À âîò îò íåðæàâåþùåé ñòàëè ïëàòèíó îòëè÷èòü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Äåëî â òîì, ÷òî îáà ìàòåðèàëà íå ðåàãèðóåò íà áîëüøèíñòâî âåùåñòâ, èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü õèìèè. Âíåøíå ìåòàëëû ïîõîæè íàñòîëüêî, ÷òî èõ íå îòëè÷èòü äðóã îò äðóãà.

Ïàðà îáðó÷àëüíûõ êîëåö èç ñòàëè ñòîÿò îêîëî 500 ðóáëåé, à òàêèå æå óêðàøåíèÿ èç ïëàòèíû îáîéäóòñÿ â 20 èëè äàæå 30 òûñÿ÷.

×òîáû îòëè÷èòü ïëàòèíó îò íåðæàâåéêè, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíèì èç òðåõ ñïîñîáîâ:

- Âåñ. Pt ïî÷òè â òðè ðàçà òÿæåëåå ñòàëè. Íî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü òàêîé ìåòîä, íóæíî ïîïåðåìåííî ïîäåðæàòü ïðèìåðíî îäèíàêîâûå ïî ðàçìåðó óêðàøåíèÿ èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ. Åñëè ïðèìåðîâ äâóõ ìåòàëëîâ íåò, âîñïîëüçóéòåñü çîëîòûì óêðàøåíèåì. Çîëîòî âñåãäà òÿæåëåå íåðæàâåéêè, íî ÷óòü ëåã÷å ïëàòèíóìà.

- Òâåðäîñòü. Íåðæàâåéêà ïðî÷íåå ?