Обогащение полезных ископаемых история и развитие

ОБОГАЩЕ́НИЕ ПОЛЕ́ЗНЫХ ИСКОПА́ЕМЫХ, совокупность процессов извлечения ценных компонентов из твёрдого минерального природного и техногенного сырья с целью получения продуктов для дальнейшей технически возможной и экономически целесообразной переработки либо использования. Способы обогащения основаны на разделении минералов по их свойствам: плотности – гравитационное обогащение; смачиваемости поверхностей – флотация; магнитной восприимчивости – магнитная сепарация; электрич. свойствам (электрич. проводимости, диэлектрич. проницаемости, способности заряжаться при трении) – электрическая сепарация; различию в естеств. и наведённой радиоактивности – радиометрическое обогащение и др. Для повышения контрастности (отличий) технологич. свойств минералов применяют разл. способы (УЗ, электрохимич., радиац., термич. и др.) воздействия на руды и продукты обогащения. О. п. и. осуществляют на обогатит. фабриках.

О. п. и. известно с древнейших времён. Первое, опубликованное в 1556, обстоятельное описание многих (естественно, примитивных) процессов обогащения дал Г. Агрикола. В России зарождение О. п. и. связано с выделением золота из руд; в 1748 на р. Исеть построена первая обогатит. фабрика для извлечения золота. В 1763 М. В. Ломоносов дал описание ряда обогатит. процессов в труде «Первые основания металлургии или рудных дел». С сер. 19 в. началось интенсивное развитие осн. механич. методов (рудоподготовка, гравитац. методы и др.), на рубеже 19–20 вв. – магнитных и электрич. методов; в 1930-х гг. получил распространение флотац. метод обогащения, который является основным при переработке руд цветных и редких металлов, горно-химич. сырья. С сер. 20 в. для переработки бедных и окисленных руд широко используются процессы выщелачивания (напр., бактериальное выщелачивание). Для руд сложного вещественного состава (в связи с вовлечением в переработку труднообогатимых руд и техногенного минер. сырья, характеризующегося низким содержанием ценных компонентов и тонкой вкрапленностью минералов) комплексное извлечение ценных компонентов достигается сочетанием обогатит. процессов с использованием гидрометаллургич., химич. и биологич. переработок (комбиниров. схемы), т. н. обогатительно-химико-металлургич. технологии (Mineral processing).

В результате О. п. и., помимо концентратов, образуются т. н. хвосты (отходы процесса обогащения с содержанием ценных компонентов значительно ниже, чем в исходном сырье), которые, в зависимости от минер. состава пород, поступают в отвал или на переработку в целях комплексного использования сырья (напр., для доизвлечения ценных компонентов) либо их применяют в качестве флюсов, строит. материалов и др. При содержании в руде нескольких полезных компонентов из неё получают селективные концентраты, содержащие преим. один ценный компонент, или комплексные концентраты (напр., медно-золотые, никель-кобальтовые), которые разделяются на ценные компоненты в металлургич. процессе. Важное значение О. п. и. определяется тем, что металлургич., химич. и др. пром. процессы основаны на переработке концентратов.

Разнообразие видов и минералого-петрографич. характеристик полезных ископаемых почти полностью исключает возможность применения однотипных схем и режимов О. п. и. В каждом конкретном случае схема О. п. и. определяется в зависимости от состава и размеров вкраплений минералов в сырье, лабораторных и полупром. исследований на обогатимость (оценка возможности и полноты извлечения, концентрации минер. компонентов).

Схема обогащения рудного сырья состоит из ряда последоват. процессов – подготовит. процессы (дробление, измельчение, грохочение и классификация сыпучих материалов), собственно обогащение и вспомогат. процессы (обезвоживание, отстаивание, фильтрование, сушка) для достижения необходимого содержания влаги в концентратах.

На обогатит. фабрике поступившая с рудника или карьера горная масса (руда, уголь) после крупного дробления (60–40 мм) подвергается рудоподготовке, которая состоит из процессов дробления (крупностью менее 30–20 мм), грохочения и классификации (усреднение материала). Дроблёный продукт может подвергаться предварит. обогащению в тяжёлых средах или методами радиометрии. Данные методы позволяют удалить до 20–50% отвального продукта (пустой породы), повысив содержание ценных компонентов в 1,5–2 раза, что обеспечивает снижение энергетич. и материальных затрат при последующих операциях обогащения. Дополнит. дробление и измельчение исходного материала проводят с целью доведения его до размеров, пригодных для проведения обогатит. процесса, а также для раскрытия руды (разделение сростков и образование частиц индивидуальных минералов). Применение центробежных и конусных инерционных дробилок позволяет снижать крупность до 10–6 мм. Тонкое измельчение (крупностью от 5 мм до 74–40 мкм) осуществляется в мельницах. Для вскрытия тонкодисперсных минер. комплексов используют разл. энергетич. методы воздействия (напр., мощные наносекундные электромагнитные импульсы), обеспечивающие высвобождение частиц до микро- и наноуровня. Измельчённый продукт подвергается обработке обогатит. методами или их комбинацией.

О. п. и. характеризуется двумя осн. показателями: содержанием в концентрате полезного компонента и его извлечением (в процентах). При О. п. и. из руд извлекают до 65–95% ценных компонентов, при этом по сравнению с рудами их концентрация возрастает в десятки и сотни раз. Эффективность О. п. и. определяется степенью раскрытия минер. комплексов (соотношения раскрытых частиц рудных и породообразующих минералов) и контрастностью технологич. свойств по разделительному признаку (удельный вес, радиоактивность, электрич., магнитные и физико-химич. свойства, цвет, форма минерала). Выбор технологии О. п. и. осуществляется с учётом требований охраны окружающей среды. В 2010 в РФ обогащению подверглось 680 млн. т разл. руд и 110 млн. т углей.

Гл. направления развития О. п. и.: создание новых экологически безопасных способов комплексного извлечения компонентов из труднообогатимого минер. сырья с применением обогатит. и химико-металлургич. процессов; разработка высокоэффективных нетрадиц. методов селективной дезинтеграции тонкодисперных минер. комплексов; совершенствование технологий переработки техногенного минер. сырья; разработка новых методов кондиционирования водной и газовой фаз.

Источник

ФЛОТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

Конспект лекций

Рекомендовано Инновационно-методическим управлением СФУ

в качестве учебного пособия

Красноярск

ИПК СФУ

УДК 622.765.

ББК 33.4

Б 87

Рецензенты:

Брагина В.И

Б87 Флотационные методы обогащения: конспект лекций для студентов специальности 130405.65 «Обогащение полезных ископаемых» / В.И. Брагина, В.И.Брагин – Красноярск: ИПК СФУ,2010. –123 с.

ISBN

В конспекте лекций рассмотрены теоретические основы процесса флотации, флотационные реагенты и механизм их действия.

Описаны конструкции флотационных машин.

Рассмотрены технологии и практика флотации с учетом комплексного

использования руд и углей.

Показаны перспективы и направления дальнейшего развития флотационного обогащения полезных ископаемых.

УДК 622.765.

ББК 33.4

Утверждено редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

ISBN Сибирский федеральный

университет, 2010

Содержание

Введение. 4

Лекция 1. 4

Лекция 2. 8

Лекция 3. 15

Лекция 4. 20

Лекция 5. 28

Лекция 6. 33

Лекция 7. 37

Лекция 8. 43

Лекция 9. 46

Лекция 10. 50

Лекция 11. 57

Лекция 12. 68

Лекция 13. 80

Лекция 14. 90

Лекция 15. 93

Лекция 16. 102

Лекция 17. 110

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.. 115

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 121

Введение

Лекция 1

План лекции: _

1. Роль флотации в обогащении полезных ископаемых [1 с.3, 2 с.5]

2. История развития флотационных методов обогащения [3 с.9-13]

3. Вклад отечественных ученых и инженеров в развитие теории и практики флотации [1 с.17, 2 с.3, 3 с.14-15]

4. Классификация процессов флотации [1 с.5-14, 2 с.9-11]

Роль флотации в обогащении

Флотация− основной процесс обогащения полезных ископаемых. Она применяется при обогащении 95% добываемых руд цветных металлов, а не металлических (фосфориты, графит, тальк, мелкие классы угля) − почти 100%.

Такое широкое применение этого процесса объясняется тем, что флотация позволяет извлекать ценные компоненты наиболее полно и комплексно при необходимом качестве концентратов, а также обогащать тонко вкрапленные, бедные и те руды, которые не могут быть переработаны другими процессами.

В настоящее время только в России работают сотни обогатительных фабрик, на которых флотируют руды цветных, редких, черных металлов, каменные угли, фосфатные руды, серу, полевой шпат, борные руды, калийные соли и другие полезные ископаемые.

Для многих руд, особенно руд цветных и редких металлов, нет другого технологического процесса обогащения, который был бы в состоянии конкурировать с флотацией.

Флотация способствует решению ряда важных народно-хозяйственных проблем, к числу которых относятся:

1. Проблема расширения минеральных ресурсов. До открытия флотационного процесса в эксплуатацию вовлекались месторождения только богатых мономинеральных и полиминеральных крупновкрапленных руд, поддающихся обогащению другими нефлотационными методами. Флотация позволила вовлечь в эксплуатацию месторождения бедных, тонковкрапленных комплексных руд, что значительно расширило промышленные ресурсы минерального сырья.

2. Проблема комплексного использования руд. До применения флотации, например, из полиметаллических руд удавалось получать только коллективные концентраты, поскольку полезные минералы, обладающие близкими физическими свойствами, нельзя было разделить гравитационными, магнитными и другими нефлотационными процессами обогащения полезных ископаемых. Получаемые коллективные концентраты обычно были непригодны для эффективного металлургического передела, поэтому при их переработке некоторые металлы и элементы терялись и полного использования всех ценных компонентов руды не достигалось.

При обогащении ряда руд и особенно руд редких металлов, в которых полезные минералы или часть их по удельному весу и магнитным свойствам часто близки к минералам пустой породы, флотация является практически единственным приемлемым способом разделения минералов и извлечения каждого из них в соответствующий концентрат и тем самым повышения комплексности использования минерального сырья.

3. Проблема обогащения шламов. При обогащении тонковкрапленных ископаемых гравитационными процессами часть полезных минералов и пустой породы переизмельчается и переходит в шламы. До появления флотации эти шламы не могли перерабатываться и поэтому они направлялись в хвосты, или использовались в необогащенном виде. Применение флотации для переработки шламов гравитационного обогащения позволило улучшить комплексное использование оловянных руд, ценных и дефицитных коксующихся углей и другого сырья.

Применение флотационного процесса непрерывно расширяется. По количеству и разнообразию перерабатываемого сырья флотация занимает первое место среди других технологических процессов обогащения. Кроме того, флотацию широко применяют в металлургии (например, для флотационного разделения файнштейна, отделения криолита от частиц угля и алюминия), химическом производстве (например, для разделения хлористого аммония и бикарбоната натрия), биологии (например, для разделения различных видов бактерий) сельском хозяйстве (например, для разделения друг от друга различных семян), геологии, медицине и других отраслях народного хозяйства. Несомненно, что вследствие универсальности флотационного процесса его значение будет все время возрастать.

С момента открытия процесса флотации и первого применения его в промышленности, он претерпел значительные изменения, причем со временем изменялась сама сущность метода.

Очень кратко рассмотрим основные этапы развития флотационного процесса.

История развития флотационных методов обогащения

Еще в глубокой древности было известно свойство масла покрывать металлические частицы, о чем упоминается в сочинениях Геродота. По этим описаниям девушки одного острова смазывали жиром перья птиц, опускали их в ил озера и извлекали частицы золота. Это изобретение древних девушек нашло применение через 2000 лет, когда в 1860 году англичанин Вильям Хайнс предложил способ разделения сульфидных минералов и минералов пустойпороды при обработке их маслом, сульфиды, обволакиваясь маслом, отделялись от пустой породы, которая падала на дно.

Этот процесс еще не был истинной флотацией, но все-таки был предшественником флотационного процесса, получившим в дальнейшем названия «масляной флотации». Процесс скоро был отвергнут из-за высокого расхода масла, составляющего 10 − 20% от веса руды.

Позднее в 1885 году этот процесс был несколько усовершенствован американкой Карри Эверсон добавкой кислоты. Это позволило впервые осуществить этот процесс на практике для обогащения золотосодерщих руд.

В 1892 году был предложен процесс пленочной флотации, при котором тонко измельченная руда осторожно вносилась на поверхность воды. Частицы, смачиваемые водой, осаждались, а не смачиваемые оставались на поверхности воды и снимались в виде концентрата. Производительность этого процесса была очень низкой, и он был забыт с появлением пенной флотации.

В 1877 году впервые братьями Бессель из Дрездена была предложена пенная флотация, которые использовали газ для всплывания частиц графита. Флотация осуществлялась пузырьками водяного пара, получаемого при кипячении воды.

Первое существенное достижение в области применения флотации относится к началу 20 века (1901 год) когда В. Поттер применил в промышленном масштабе в Австралии на руднике Броккен-Хилл этот метод, но пузырьки газа получались в результате реакции, происходящей при воздействии H2SO4 на карбонаты. Процесс экзотермический, температура пульпы повышалась до 80 – 900, и выделялись пузырьки CO2, к которым прилипали частицы минералов. На этом руднике были переработаны старые отвалы и получены концентраты с содержанием Zn = 45 − 50%. Расход серной кислоты составлял 2,5 % от веса руды.

А. Фромент в Италии в 1902 году взял патент на флотацию сульфидных руд (применялось 1 − 1,5% масла), а газ получали при действии кислоты на известняк, который для этого загружали в пульпу.

В последствии здесь же был применен процесс вакуумной флотации. Под действием вакуума выделяется воздух, растворенный в пульпе.

В 1906 году Н.Л. Салман, Н.Ф. Пикар, И. Балло предложили непосредственное введение газа в пульпу с помощью вращающегося импеллера. Так возник современный процесс пенной флотации.

После усовершенствования способа подачи воздуха в пульпу при флотации и широкого внедрения этого процесса в практику наиболее важными этапами в развитии флотации является возникновение селективного разделения сульфидных минералов (c 1912 года) и неметаллических полезных ископаемых (с 1935 года).

Источник

«Плавить

негодную руду вместе с годной

невыгодно.

Поскольку природа рождает

металлы

по большей части не в чистом виде,

а

в смешанном с землями, загустелыми

растворами

и

камнями, необходимо эти ископаемые по

возможности

отделить еще до плавки».

Георг

Агрикола, 1556 г.

Изучив

эту тему, вы будете иметь представление:

о

возникновении

и развитии методов и процессов обогащения

полезных ископаемых;об

основном обогатительном оборудовании;

знать:

основные

исторические факты, даты, события и

имена деятелей в области обогащения

полезных ископаемых;первые

печатные источники в области обогащения

полезных ископаемых;исторические

технологические термины, понятия.

Обогащение

полезных ископаемых

– это совокупность процессов первичной

обработки минерального сырья, в результате

которых происходит отделение всех

ценных минералов от пустой породы, а

также взаимное разделение ценных

минералов. Для этого используются

различия минералов по плотности,

магнитным, электрическим свойствам,

смачиваемости поверхности, способности

к люминесценции, коэффициенту трения

и др. Полученные в результате обогащения

продукты (концентраты) по своему качеству

удовлетворяют техническим и экономическим

требованиям последующих металлургических

или других видов переработки.

Традиционно считается,

что в процессе обогащения химический

состав и структура минералов не

изменяются, т. е. происходит «механическая»

обработка минерального сырья. Однако

процессы обогащения могут включать

операции, в результате которых такие

изменения могут происходить. К таким

операциям относятся магнетизирующий

обжиг перед магнитной сепарацией,

выщелачивание с последующей цементацией

и флотацией и др.

9.1. Возникновение отрасли

Первые приемы обогащения

полезных ископаемых связаны с

использованием каменного материала.

Человек уже знал, что твердый камень –

лучший материал для изготовления орудий

охоты, собирательства растительной

пищи и рыболовства. Однако вокруг в

большом количестве были и хрупкие,

ломкие камни, совершенно не пригодные

для этих целей. Нужный камень надо было

отобрать, отсортировать из всей груды

камней. Естественным разделительным

признаком для человека были внешние

свойства камней. Первобытным человеком

было замечено, что камни отличаются

цветом и блеском, Ручная сортировка

каменного материала по этим свойствам

положила начало обогащению полезных

ископаемых, процессам рудоразборки или

породовыборки. Несколько позже этот

способ применили для выделения медных

минералов – зеленого малахита и голубого

азурита, шедших на изготовление глазурных

масс для керамических изделий. Потом –

для выделения из груды камней крупных

самородков меди и золота, встречавшихся

в рыхлых отложениях, «россыпях».

Со

временем все крупные зерна золотых

самородков были выбраны и в песках

остались только зерна, размер которых

был слишком мал, чтобы собирать их

руками. Древнейший способ извлечения

мелких золотин заключался в промывке

золотоносного песка. Метод был изобретен

в Египте, примерно в 4000 г. до н. э. Песок

и гравий отмывали в проточной воде,

которая уносила легкие песчинки, а

тяжелые частицы и, тем более, самородки

золота оставались на промывочном

лотке –

первом обогатительном инструменте. При

сотрясательном движении тяжелые минералы

оседали на дно, легкая порода перемещалась,

отделяясь от тяжелых минералов. В этом

способе обогащения, называемом сегодня

гравитационным методом, используется

различие в плотностях золотых зерен и

песка. Функцию лотка первоначально

выполняла грубая ткань, что нашло

отражение в древнеегипетской иероглифике:

известный египтолог Лепсуис установил,

что первым иероглифом, обозначавшим у

египтян золото, был символически

изображенный кусок ткани, с которого

стекала вода.

Более двух тысячелетий

многие поколения золотоискателей

разрабатывали россыпное золото, склоняясь

над промывочными лотками с песком.

Постепенно они продвигались вверх по

реке Нил к истокам золотоносных песков,

встречая на своем пути все более богатые

месторождения. Техника извлечения

золота у египтян была настолько

совершенной, что, когда в Египте с 1902 по

1919 год было проведено опробование

древних отвалов, золота нигде не было

найдено. Не было обнаружено ни одной

россыпи, ни одного рудного месторождения,

которые не были бы полностью разработаны.

Извлечение золота из золотоносного

песка промывкой стало первой школой

извлечения полезных ископаемых из руд,

уроки из которой пригодились впоследствии

и для других руд.

С

VI

– V

тысячелетия до н. э. начинает развиваться

металлургическое производство меди. В

те далекие времена рудами считались

почти чистые скопления минералов, из

которых можно было выплавлять металлы

без предварительной подготовки. В

процессе добычи рабочие разбивали

каменными молотками глыбы руды на куски

и, руководствуясь внешними различиями

минералов, вручную

отбирали нужные камни. На этом этапе

развития горного дела и металлургии

рабочие выполняли одновременно роль и

горняков, и обогатителей, и металлургов.

С конца IV

тысячелетия возникает технология плавки

оловянной бронзы, что приводит к

увеличению потребностей в минеральном

сырье. Для получения меди и бронзы,

наряду с малахитом и бирюзой, стали

использовать медный колчедан или

халькопирит. В отличие от окисленных

руд медный колчедан содержит серу и

железо и обладает высокой крепостью.

Подготовка руды, состоящей из халькопирита,

к плавке заключалась в обжиге: ее

раскаляли, поддувая воздух. При этом

большая часть серы сгорала и улетучивалась

в виде газа. Нагревая и резко охлаждая

руду, уменьшали и ее прочность. Обломки

руды дробили молотами и кирками рядом

с местом добычи.

В

1900 г. до н. э. в долине Нила были открыты

коренные месторождения золота, в которых

ценный металл был вкраплен мельчайшими

зернами в кварце. Для того чтобы выделить

золото из такой руды, ее толкли в больших

каменных ступах до величины гороха,

после чего мололи в ручных мельницах

до мелкого порошка. В таком состоянии

частицы золота и кварца уже представляли

собой отдельные зерна, отделить которые

друг от друга можно было с помощью

промывки. К этому времени процесс стали

осуществлять на специальных промывочных

столах. Столы представляли собой

выровненные каменные плиты, установленные

под наклоном. На поверхности стола

имелись неглубокие параллельные канавки.

Подготовленный золотосодержащий песок

и воду подавали на верхний край стола.

Со временем подача воды на поверхность

стола стала осуществляться с помощью

«Архимедова винта». Стекая по каменной

поверхности, кварц и золото отделялись

друг от друга: в канавках задерживались

более тяжелые песчинки золота, а легкие

зерна кварца смывались с водой.

Периодически подачу руды прекращали,

для того чтобы собрать из канавок осевшее

золото. Способ добычи и обогащения

золота подробно описал греческий автор

Агатархид. Оригинальная рукопись не

сохранилась, но была полностью

процитирована римским историком Диодором

Сицилийским («Историческая библиотека»,

сер. I

в. до н. э.): «Сперва на широкой и слегка

наклонной каменной доске раскладывается

этот растертый в порошок камень, а затем

поливается водой и размешивается. Затем

его часть, содержащая землю, размытая

посредством влаги, течет по наклонной

доске вниз, а золото вследствие тяжести

остается на доске. Рабочие повторяют

эту операцию несколько раз, причем

слегка растирают вещество руками до

тех пор, пока на доске не остаются только

крупинки золота». Примитивное разделение

минералов на каменных столах стало

прообразом современного обогащения на

вибрирующих концентрационных столах.

В

качестве дробильных орудий начинают

использовать каменные молотки, а также

цилиндрические песты и терочники. Для

измельчения подбирались крупные камни

округлой формы (куранты), а также каменные

плиты. Для выделения рудных минералов

измельченную руду ссыпали в деревянные

корыта и промывали. На дне осаждались

куски тяжелой руды, а с водой выносились

более легкие частицы породы. Две

с половиной тысячи лет тому назад в

древней

Греции на Лаврийских рудниках в такой

же последовательности обогащали

свинцово-серебряную руду:

вручную

сортировали,

затем истирали и промывали водой. В

местах, где проходили добыча и обогащение

этих руд: Вади

Аббаса и Икита (Египет),

Бени-Шагул

(Эфиопия) – сохранились остатки

дробилок, мельниц и каменных столов.

|

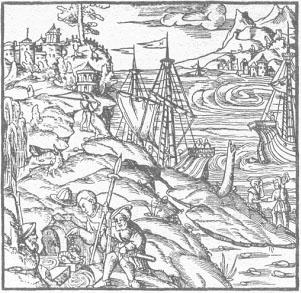

Рисунок |

В

Древней Колхиде был известен способ

обогащения золотоносного песка на

бараньей шкуре (рис. 9.1). Для этого шкуру

расстилали мехом вверх под нижним концом

деревянного желоба, по которому подавалась

вода. На шкуру засыпалась руда и начиналась

промывка. Тяжелые золотины застревали

в шерсти, а песок смывался водой. Затем

шкуры промывали в корыте и получали

остаток тяжелого

металла – шлих.

С историей этого метода обогащения

связана легенда о золотом руне. О способе

улавливания золота на животных шкурах

рассказывается в трудах греческих и

римских историков Геродота, Страбона,

Диодора, Плиния Старшего, Ктесия. У

Геродота (V

век до н. э.) встречается также описание

метода вылавливания золотинок из ила

перьями, смоченными в жире, к которым

избирательно прилипали золотые частицы.

В основе

«жирового» выделения золота лежит

различная способность этого металла

смачиваться жидкостями: хорошо – жиром

и плохо – водой.

На

эпоху расцвета Римской империи приходится

освоение новых способов извлечения

золота из руд. Первый способ заключался

в обрушении всей рудовмещающей породы

и промывке ее на горных склонах водой

из

водохранилищ, емкостью до 120 тыс. м3.

Из созданных таким образом техногенных

золотых россыпей извлекалось золото.

Второй способ осуществлялся с помощью

ртути. Около 2000 лет назад было обнаружено,

что ртуть способна смачивать собой

многие металлы и «вбирать» их в себя.

Если смешать золотоносный песок с

ртутью, то кварц – обычный спутник

золота, не растворяющийся в ртути, –

отдаст

золото, не изменившись сам. По

описанию Плиния Старшего («Естественная

история», I

век до н. э.) руду, содержащую золото,

дробили и смешивали с ртутью. Образовавшуюся

жидкую амальгаму отделяли от породы

сливанием либо фильтрацией через кожаный

(замшевый, хлопчатобумажный) фильтр.

Затем амальгаму нагревали и отделяли

золото и ртуть испарением. Метод

амальгамации был изобретен на Ближнем

Востоке (по другим источникам –

в Боснии,

в период правления императора Нерона,

37 – 68 гг. н.э.) и стал основным в Риме в

начале новой эры. Амальгамация используется

и сегодня, наряду с выщелачиванием

цианидами, сорбцией на ионообменных

смолах и электролизом. Первые

письменные упоминания о начальном этапе

становления обогатительных процессов

содержатся в книге Лукреция Кара Тита

«Природа» (50 г. до н. э.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник