Напряженность поля полезного сигнала измеряется в

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ ИРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра метрологии и стандартизации

РЕФЕРАТ

На тему:

«

Измерение напряженности электромагнитного поля и помех»

МИНСК, 2008

Основные понятия и классификация приборов для измерения напряженности электромагнитного поля и помех

Электромагнитная совместимость – это способность радиоэлектронных средств (РЭС) одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных помех и не создавать недопустимых радиопомех другим РЭС.

Помеха – любое нежелательное воздействие, которое ухудшает показатели качества полезного сигнала, устройства или системы.

Помехи заранее неизвестны, поэтому не могут быть полностью устранены.

В зависимости от источника возникновения помехи подразделяются на собственные, взаимные и внешние.

Собственные помехи возникают от источников, находящихся в данном устройстве, системе или канале связи (флюктуационные и контактные шумы, пульсации источников питания и т.д.).

Взаимные помехи, создаваемые влиянием каналов связи друг на друга, возникают вследствие недостаточного переходного затухания фильтров, разделяющих каналы, различных повреждений аппаратуры и т.д.

Внешние помехи возникают от внешних источников электромагнитных полей.

Они подразделяются на естественные и искусственные:

К естественным помехам относят земные (разряды в осадках, радиоизлучения нагретых предметов) и внеземные (солнечные, космические, радиоизлучение звезд);

Искусственные помехи подразделяются на станционные (радиовещание, телевидение, связь, локация) и индустриальные (энергетическое и промышленное оборудование и аппаратура широкого применения).

Приборы для измерения напряженности поля и помех образуют подгруппу П и делятся на:

П2 – индикаторы поля;

П3 – измерители напряженности поля;

П4 – измерители радиопомех;

П5 – приемники измерительные;

П6 – антенны измерительные.

Измерение напряженности электромагнитного поля

Напряженность поля необходимо измерять для определения диаграмм направленности антенн, дальности действия радиостанций и ретрансляторов, наличия паразитных излучений, качества экранирования устройств и других характеристик, определяющих качество радиосвязи, телевидения, радиовещания и телефонной связи.

Напряженность электромагнитного поля (ЭМП) характеризуется векторами:

– – плотность потока энергии (вектор Умова-Пойнтинга) (Вт/м2

);

– – напряженность электрического поля (В/м);

– – напряженность магнитного поля (А/м).

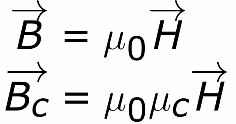

Эти векторы перпендикулярны друг другу и связаны между собой соотношениями:

, (1)

Для воздушного пространства волновое сопротивление среды (W) равно

.

Тогда

П = Е2

/120π = Н2

·120π. (2)

Из формулы (1.19) видно, что для определения интенсивности поля можно измерять любой из трех векторов.

Еще одной характеристикой поля является плотность потока мощности, проходящей через поверхность площадью S, которая равна:

Р = П·S. (3)

Напряженность Е можно вычислить по результатам измерения мощности из выражения

Е=, (4),

где Sэфф

– эффективная площадь антенны.

Для измерения интенсивности ЭМП используют два метода:

1) метод эталонной антенны;

2) метод сравнения.

При измерении векторов Е и Н большое значение имеет ориентация их в пространстве, характеризующая плоскость поляризации ЭМП, которая может быть линейной, круговой и эллиптической.

По отношению к земной поверхности существует две линейные поляризации:

1) вертикальная;

2) горизонтальная.

Метод эталонной антенны

Если измерительную антенну поместить в ЭМП в плоскости, параллельной поляризации волны, то в ней будет индуцироваться ЭДС:

, (5)

где – действующая высота антенны.

Она всегда известна, так как при измерениях используются измерительные антенны вида П6 с известными параметрами. Значение ЭДС изменяется вольтметром.

Этот метод применяется для измерения напряженности сильных полей вблизи источников излучения и на практике реализуется с помощью простых измерительных устройств индикаторов поля вида П2.

Метод сравнения. Измерительные приемники и измерители напряженности поля

Метод сравнения применяется для измерения слабых полей и реализуется на практике с помощью измерительных приемников вида П5 и измерителей напряженности поля и плотности потока мощности вида П3.

Измерительный приемник представляет собой высокочувствительный гетеродинный радиоприемник с электронным вольтметром на выходе. Если же он укомплектован измерительными антеннами, то называется измерителем напряженности поля. Структурная схема такого измерителя представлена на рисунке 1.

Процесс измерения напряженности поля содержит три этапа:

1) предварительная настройка;

2) калибровка;

3) измерение.

При предварительной настройке ко входу измерителя подключают одну из измерительных антенн (в зависимости от частоты источника поля) и настраивают его на частоту источника, напряженность которого измеряется. Настройку осуществляют изменением частоты гетеродина по максимальному показанию вольтметра при произвольных положениях аттенюаторов (входного и ПЧ).

При калибровке ко входу УВЧ подают известное напряжение от генератора-калибратора и, регулируя усиление УВЧ, устанавливают стрелку вольтметра на определенное значение. Предварительно на аттенюаторе ПЧ устанавливают заданное значение ослабления . В результате усиление всего измерителя приводится к заданному и известному значению К.

При измерениях переключатель переводят в положение «1» и, регулируя ослабление и , устанавливают стрелку вольтметра в любое удобное для отсчета положение. Шкала вольтметра проградуирована в значениях входного напряжения УВЧ и его показания определяются выражением

из которого можно определить значение E:

. (6)

Пределы изменения напряженности поля такими приборами составляют от долей мкВ/м до сотен мВ/м, а плотности потока мощности – от сотых долей мкВт/см2

до десятков мВт/см2

.

Погрешность измерения определяется погрешностью используемой измерительной антенны, неточностью ее ориентирования, рассогласованиями, погрешностью аттенюатора и вольтметра. Суммарная погрешность достигает значения ±30 %.

Измерение помех в каналах связи

Наибольшее влияние на качество связи оказывают внешние помехи. Для техники связи характерно, что в телефонных и вещательных каналах измеряют не общее напряжение помех, а псофометрическое напряжение. При измерении такого напряжения учитываются избирательные свойства слуха человека.

Измерение псофометрического напряжения помех

Псофометрическое напряжение – напряжение помех, которое существует на сопротивлении нагрузки 600 Ом, согласованном с выходным сопротивлением питающей его цепи и измеренное с учетом неодинакового воздействия напряжения различных частот Uf

на качество телефонной или вещательной передачи.

Неодинаковость воздействия учитывается с помощью весовых коэффициентов Аf

напряжения Uψ

относительно весового коэффициента для частоты сравнения Аfсравн

. В соответствии с этим псофометрическое напряжение помех будет определяться

. (7)

Весовые коэффициенты устанавливаются в результате многолетних наблюдений и рекомендуются на определенный период для всех стран мира. Эти коэффициенты определяются по псофометрическим характеристикам для соответствующего канала. Для телефонного канала выбрана частота сравнения 800 Гц, а для вещательного канала – 1кГц.

Псофометрическое напряжение помех измеряется с помощью измерительного прибора, называемого псофометром. Его структурная схема представлена на рисунке 2.

Псофометр представляет собой электронный вольтметр с избирательностью, определяемой псофометрическими характеристиками. Для этого служат полосовые фильтры: ПФ1 с телефонной и ПФ2 с вещательной псофометрическими характеристиками.

Для измерения полного напряжения помех служит эквивалентное звено (ЭЗ), затухание которого равно затуханию псофометрических фильтров на частотах сравнения.

Погрешность измерения – единицы процента.

Для всех каналов и систем связи установлены допустимые нормы псофометрического напряжения помех, соответствие которым и проверяется в результате их измерений.

Измерение внешних радиопомех

Измерение естественных радиопомех

Всю шкалу используемых частот можно условно разбить на три области:

1) от 1 Гц до 3 МГц, где преобладают атмосферные помехи от грозовых разрядов.

2) от 3 МГц до 1 ГГц, где преобладают космические шумы.

3) больше 10 ГГц, где преобладают атмосферные помехи от тепловых шумов.

При измерении естественных радиопомех надо учитывать также пассивные помехи, которые проявляются в виде отражений от земной и водной поверхности, облаков и т.д.

Измерение станционных помех

Основной источник станционных помех – побочные излучения передающих устройств, которые возникают в результате нелинейных искажений в радиопередающих устройствах.

Абсолютное значение мощности побочных излучений определяется путем измерения напряженности поля или плотности потока мощности, создаваемым этим побочным излучением в дальней от передатчика зоне, или путем измерения напряжения или мощности побочных излучений в фидерной линии. Соответственно измерения называются измерениями по полю или измерениями по тракту.

Результаты этих измерений позволяют рассчитать мощности побочных излучений.

В соответствующих нормативных документах установлены допустимые уровни радиопомех, приведены методики выполнения измерений и рекомендуемая измерительная аппаратура.

Измерение индустриальных радиопомех

Индустриальные помехи подразделяются на длительные (не менее 1 с) и непродолжительные (менее 1 с).

Возникающие в помехообразующих элементах, и они могут распространяться как в открытом пространстве, так и по проводам.

Методики выполнения измерений зависят от источника помех и приведены в соответствующих нормативных документах.

Измерители радиопомех

Структурные схемы измерителей радиопомех аналогичны рассмотренным выше схемам измерительных приемников и измерителей напряженности поля, но они имеют свои особенности, обусловленные характером помех.

Так как помехи имеют в основном случайный и импульсный характер, то, чтобы оценить их мешающее воздействие, они должны усредняться.

Усреднение выполняется с помощью квазипикового детектора.

Кроме квазипикового детектора в таких измерителях используются детекторы среднего, действующего и пикового значений.

Это позволяет получить дополнительные сведения о характере помех.

ЛИТЕРАТУРА

1Метрология и электроизмерения в телекоммуникационных системах: Учебник для вузов /А.С. Сигов, Ю.Д. Белик. и др./ Под ред. В.И. Нефедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.

2Бакланов И.Г. Технологии измерений в современных телекоммуникациях. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2007.

3Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для вузов /Под ред. Б.П. Хромого. – М.: Радио и связь, 2006.

Источник

Ãîâîðÿ îá ýëåêòðîìàãíèòíîì ïîëå, îáû÷íî èìåþò ââèäó ìàãíèòíîå ïîëå ýëåêòðè÷åñêèõ òîêîâ, ïî ñóòè – ìàãíèòíîå ïîëå äâèæóùèõñÿ çàðÿäîâ, èëè ðàäèîâîëíû. Ïðàêòè÷åñêè æå ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòèðóþùåå ñèëîâîå ïîëå, êîòîðîå îáóñëîâëåíî ñóùåñòâîâàíèåì â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè ïðîñòðàíñòâà ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé.

Êàæäûé èç êîìïîíåíòîâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ (ýëåêòðè÷åñêèé è ìàãíèòíûé) äåéñòâóþò íà çàðÿäû ïî-ðàçíîìó. Ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå äåéñòâóåò êàê íà ïîêîÿùèåñÿ çàðÿäû, òàê è íà äâèæóùèåñÿ çàðÿäû, òîãäà êàê ìàãíèòíîå ïîëå äåéñòâóåò òîëüêî íà äâèæóùèåñÿ çàðÿäû (íà ýëåêòðè÷åñêèå òîêè).

Íà ñàìîì äåëå íåòðóäíî ïîíÿòü, ÷òî ïðè ìàãíèòíîì âçàèìîäåéñòâèè âçàèìîäåéñòâóþò ìàãíèòíûå ïîëÿ (íàïðèìåð âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå, èñòî÷íèê êîòîðîãî íå íàçûâàåòñÿ, íî èíäóêöèÿ êîòîðîãî èçâåñòíà, è ìàãíèòíîå ïîëå ïîðîæäàåìîå äâèæóùèìñÿ çàðÿäîì), à ïðè ýëåêòðè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè âçàèìîäåéñòâóþò ýëåêòðè÷åñêèå ïîëÿ âíåøíåå ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå, èñòî÷íèê êîòîðîãî íå íàçûâàåòñÿ, è ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå ðàññìàòðèâàåìîãî çàðÿäà.

Äëÿ óäîáñòâà íàõîæäåíèÿ ñèë ñ ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà, â êëàññè÷åñêîé ôèçèêå ââåäåíû ïîíÿòèÿ íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ E è èíäóêöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ B, à òàêæå ñâÿçàííàÿ ñ èíäóêöèåé ìàãíèòíîãî ïîëÿ è ñî ñâîéñòâàìè ìàãíèòíîé ñðåäû, âñïîìîãàòåëüíàÿ âåëè÷èíà, íàïðÿæåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ H. Ðàññìîòðèì ïî îòäåëüíîñòè äàííûå âåêòîðíûå ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû, è çàîäíî ðàçáåðåìñÿ â èõ ôèçè÷åñêîì ñìûñëå.

Íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ E

Åñëè â îïðåäåëåííîé òî÷êå ïðîñòðàíñòâà ñóùåñòâóåò ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå, òî íà ïîìåùåííûé â äàííóþ òî÷êó ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä áóäåò ñî ñòîðîíû äàííîãî ïîëÿ äåéñòâîâàòü ñèëà F, ïðîïîðöèîíàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ E è âåëè÷èíå çàðÿäà q. Åñëè ïàðàìåòðû èñòî÷íèêà âíåøíåãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íå èçâåñòíû, òî çíàÿ q è F, ìîæíî íàéòè âåëè÷èíó è íàïðàâëåíèå âåêòîðà íàïðÿæåííîñòè E ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â äàííîé òî÷êå ïðîñòðàíñòâà, íå äóìàÿ î òîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ýòîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.

Åñëè ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå ïîñòîÿííîå è îäíîðîäíîå, òî íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ ñèëû ñ åãî ñòîðîíû íà çàðÿä íå çàâèñèò îò ñêîðîñòè è íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ çàðÿäà îòíîñèòåëüíî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, è ïîýòîìó íå èçìåíÿåòñÿ, áóäü çàðÿä íåïîäâèæíûì èëè äâèæóùèìñÿ. Íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â ñèñòåìå ÑÈ èçìåðÿåòñÿ â Â/ì (âîëüò íà ìåòð).

Èíäóêöèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ B

Åñëè â äàííîé òî÷êå ïðîñòðàíñòâà ñóùåñòâóåò ìàãíèòíîå ïîëå, òî íà ïîìåùåííûé â äàííóþ òî÷êó íåïîäâèæíûé ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä ñî ñòîðîíû äàííîãî ïîëÿ íèêàêîãî äåéñòâèÿ îêàçûâàòüñÿ íå áóäåò.

Åñëè æå çàðÿä q ïðèäåò â äâèæåíèå, òî ñèëà F ñî ñòîðîíû ìàãíèòíîãî ïîëÿ âîçíèêíåò, ïðè÷åì îíà áóäåò çàâèñåòü êàê îò âåëè÷èíû çàðÿäà q, òàê è îò íàïðàâëåíèÿ è ñêîðîñòè v åãî äâèæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ýòîãî ïîëÿ è îò âåëè÷èíû è íàïðàâëåíèÿ âåêòîðà ìàãíèòíîé èíäóêöèè B äàííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïàðàìåòðû èñòî÷íèêà ìàãíèòíîãî ïîëÿ íå èçâåñòíû, òî çíàÿ ñèëó F, âåëè÷èíó çàðÿäà q è åãî ñêîðîñòü äâèæåíèÿ v, ìîæíî íàéòè âåëè÷èíó è íàïðàâëåíèå âåêòîðà ìàãíèòíîé èíäóêöèè B â äàííîé òî÷êå ïîëÿ.

Òàê, äàæå åñëè ìàãíèòíîå ïîëå ïîñòîÿííîå è îäíîðîäíîå, òî íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ ñèëû ñ åãî ñòîðîíû áóäåò çàâèñåòü îò ñêîðîñòè è íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ çàðÿäà îòíîñèòåëüíî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Èíäóêöèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ â ñèñòåìå ÑÈ èçìåðÿåòñÿ â Òë (Òåñëà).

Íàïðÿæåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ H

Èçâåñòíî, ÷òî ìàãíèòíîå ïîëå ïîðîæäàåòñÿ äâèæóùèìèñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè çàðÿäàìè, òî åñòü òîêàìè. Èíäóêöèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñâÿçàíà ñ òîêàìè. Åñëè ïðîöåññ ïðîèñõîäèò â âàêóóìå, òî ñâÿçü ýòà äëÿ âûáðàííîé òî÷êè ïðîñòðàíñòâà ìîæåò áûòü âûðàæåíà ÷åðåç ìàãíèòíóþ ïðîíèöàåìîñòü âàêóóìà.

Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ñâÿçè ìàãíèòíîé èíäóêöèè B è íàïðÿæåííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ H ðàññìîòðèì òàêîé ïðèìåð: ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ â öåíòðå êàòóøêè ñ òîêîì I áåç ñåðäå÷íèêà áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ìàãíèòíîé èíäóêöèè â öåíòðå òîé æå ñàìîé êàòóøêè ñ òåì æå ñàìûì òîêîì I, òîëüêî ñ ââåäåííûì â íåå ôåððîìàãíèòíûì ñåðäå÷íèêîì.

Êîëè÷åñòâåííàÿ ðàçíèöà â ìàãíèòíûõ èíäóêöèÿõ ñ ñåðäå÷íèêîì è áåç íåãî (ïðè îäíîé è òîé æå íàïðÿæåííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ H) îêàæåòñÿ ðàâíà ðàçíèöå â ìàãíèòíûõ ïðîíèöàåìîñòÿõ ìàòåðèàëà ââåäåííîãî ñåðäå÷íèêà è âàêóóìà. Íàïðÿæåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ â ñèñòåìå ÑÈ èçìåðÿåòñÿ â À/ì.

Ñóììàðíîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé (ñèëà Ëîðåíöà) Åñëè â äàííîé îáëàñòè ïðîñòðàíñòâà ñóùåñòâóåò ýëåêòðè÷åñêîå è ìàãíèòíîå ïîëÿ îäíîâðåìåííî, òî ïðè ïîìåùåíèÿ ñþäà äâèæóùåãîñÿ çàðÿäà, ñèëó, äåéñòâóþùóþ íà íåãî â òîé èëè èíîé òî÷êå äàííîãî ïðîñòðàíñòâà, ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñóììó ñèë ñî ñòîðîíû ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé. Ýòà ñóììàðíàÿ ñèëà íàçûâàåòñÿ ñèëîé Ëîðåíöà.

Источник

Полем с электричеством называют особый вид материи. Он существует вокруг заряда либо вокруг заряженных частиц. Напряжённость – главная силовая характеристика для этого явления. Единица измерения – В/м. Но есть и другие особенности, присущие такому параметру. Формула напряжённости – отдельный вопрос.

Определение

Напряженность относят к величинам физического характера. Как уже говорилось, это силовой параметр. Равен обычно соотношению между силой, действующей на заряженное тело, и значением.

Измерение напряжённости

Измерение напряжённости

Важно. Показатель напряжённости относят и к векторным величинам. Определяют, с каким значением действует сила на заряженные предметы. При необходимости упрощает определение направления. Главная единица измерения – ньютон на кулон.

Определение напряжённости упрощает организацию измерения показателя. Если заранее знать значение энергии того или иного тела – проще измерить характеристику, воздействующую на него. Как найти напряжённость – объяснено дальше.

Формула силы электрического поля

В большинстве случаев учёные применяют стандартную формулу:

E = F/q.

Своё значение вектора, который обозначается как E, существует в каждой отдельной временной точке. В форме записи этот показатель тоже имеет свою фиксацию:

E = E (x, y, z, t).

Интересно. Таким образом, это функция пространственных координат. Допустимо изменение характеристики по мере течения времени. За счёт этого происходит образование электромагнитного поля, учитывающего и вектор магнитной индукции. Его регулируют законы термодинамики, то же касается напряжённости электрического поля, формула через заряды тоже давно известна.

Замеры напряжённости

Замеры напряжённости

Воздействие поля на заряды

При воздействии полей предполагается, что в полную силу входят магнитные и электрические составляющие. Она выражается в так называемой формуле по силе Лоренца:

F = qE + qv x B

Своим значением наделён каждый элемент в этом определении напряжённости электрического поля, формула без них не будет точной:

- Q – обозначение заряда.

- V – скорость.

- B – вектор относительно магнитной индукции. Это основная характеристика, присущая магнитному пространству. Без неё измерять нельзя.

Косой крест применяют для обозначения векторного произведения. Единицы измерения для формулы – СИ. Заряды тоже становятся частью общей системы.

Специальный прибор

Специальный прибор

Новые значения – более общие по сравнению с формулой, чьё описание приведено ранее. Причина – в том, что частица под воздействием сил.

Обратите внимание. Предполагается, что частица в этом случае – точечная. Но благодаря этой формуле просто определить воздействие на тела вне зависимости от текущей формы. При этом распределение зарядов и токов внутри не имеет значения. Главное – уметь рассчитывать E и B, чтобы применять формулу правильно. Тогда проще проводить и определение напряжённости поля, формулы с другими цифрами.

Измерение

Напряжённость относят к векторным величинам, оказывающим силовое воздействие на заряженные частицы.

Существуют не только теоретические, но и практические способы для измерения напряжённости.

- Если речь о произвольных – сначала берут тело, содержащее заряд. Это правило распространяется на любые электронные устройства.

Размеры тела должны быть меньше размеров другого тела, генерирующего заряд. Достаточно небольшого металлического шарика, у которого есть свой заряд. Заряд шарика измеряют электрометром, потом приспособление помещают внутрь. Динамометр уравновешивает силу, воздействующую на предмет. После этого можно снять показания с единицей измерения – Ньютонами.

В бытовых условиях

В бытовых условиях

Значение напряжённости получают, разделив значение силы на величину заряда.

- Измерить расстояние – первый шаг, когда определяют напряжённость в конкретной точке, удалённой от тела на какую-либо величину.

Полученную величину разделяют на расстояние, возведённое в квадрат. К полученному результату применяют специальный коэффициент. Его выражение такое: 9*10^9.

- Отдельного изучения заслуживает ситуация с конденсаторами.

В данном случае первый этап – измерение напряжения между пластинами. Предполагается использование вольтметра. Потом определяются с расстоянием между этими пластинами. Единица измерения – метры. Получают результат, который и будет напряжённостью. Направлять её можно по-разному.

Единицы измерения

Ньютоны на кулон, либо вольты на метр – единицы измерения, которые применяют для данного параметра в общепринятых системах.

Соленоиды

Соленоиды

Постоянный электрический ток

Электрический ток – направленное движение свободных носителей энергии в веществе или внутри вакуума. Этот показатель появляется при соблюдении главных условий:

- Есть источник энергии.

- Замкнутость пути, который используется для перемещения.

I – буква, которую применяют для обозначения силы тока.

Пример задачи с напряжённостью

Пример задачи с напряжённостью

Важно. Единица измерения – Амперы. Величина тока зависит от количества электричества или разрядов, которые проходят через поперечное сечение у проводника в единицу времени.

Когда речь о постоянном токе – предполагается, что с течением времени не меняются его направление, основная величина.

Вектор

Вектор

Амперметр – устройство, применяемое для измерения силы тока. Его подключение к цепи – последовательное. Показатель важен, поскольку от него зависят и сила воздействия и другие подобные параметры. На практике часто встречаются ситуации, когда сила тока заменяется плотностью. В данном случае единица измерения – Ампер на метр квадратный. Площадь сечения проводов выражается в мм2. И плотность тока предполагает опору на эту характеристику.

Электрическое поле можно назвать реально существующим явлением, как и любые предметы. Поле и вещества относят к основным формам существования материи. Способность действовать с силой на заряды – главное свойство. Его используют, чтобы обнаруживать, измерять явления. Ещё одна характеристика – распространение со скоростью света. Это тоже важно для тех, кто занимается изучением подобных факторов.

Источник