Наличие полезных ископаемых связано с типом хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность начинается с разделения труда и кооперации.

Сначала возникает простое товарное производство.

Простое товарное производство – это производство продукта труда – товара, которое рассчитано на удовлетворение минимальных потребностей фирмы и предпринимателя.

Это понятие тесно связано с натуральным хозяйством. В средневековье – и в последующие эпохи – натуральное хозяйство обеспечивало потребности занимающимися ими людей.

Производился минимум необходимых для жизни благ, которые тут же, на месте и потреблялись.

При товарном производстве производится большее количество продукции. Производительность труда выше.

Преимущество на стороне товарного производства – разделение и кооперация труда приводят к его большей эффективности, из обмена возникает торговля.

Главная структурная единица хозяйственной деятельности – предприятие.

Природные ресурсы – это тела и силы природы, которые на данном этапе развития производительных сил общества могут быть использованы в качестве предметов потребления или средств производства, и общественная полезность которых изменяется (прямо или косвенно) под воздействием деятельности человека.

Главные виды природных ресурсов – солнечная энергия, внутриземное тепло, водные ресурсы, земельные, минеральные, лесные, рыбные, растительные, ресурсы животного мира и др.

Природные ресурсы являются важной частью национального богатства страны и источником создания материальных благ и услуг.

Существуют разные подходы к классификации природных ресурсов:

I. Классификация природных ресурсов по происхождению.

Природные ресурсы (тела или явления природы) возникают в природных средах (водах, атмосфере, растительном или почвенном покрове и т.д.) и в пространстве образуют определенные сочетания, меняющиеся в границах природно-территориальных комплексов. На этом основании они подразделяются на две группы: ресурсы природных компонентов и ресурсы природно-территориальных комплексов.

1. Ресурсы природных компонентов. Каждый вид природного ресурса обычно формируется в одном из компонентов ландшафтной оболочки. Он управляется теми же природными факторами, которые создают данный природный компонент и влияют на его особенности и территориальное размещение. По принадлежности к компонентам ландшафтной оболочки выделяют ресурсы: 1) минеральные, 2) климатические, 3) водные, 4) растительные, 5) земельные, 6) почвенные, 7) животного мира. Эта классификация широко употребляется в отечественной и зарубежной литературе.

2. Ресурсы природно-территориальных комплексов. На данном уровне подразделения учитывается комплексность природно-ресурсного потенциала территории, вытекающая из соответствующей комплексной структуры самой ландшафтной оболочки.

II. Классификация по признаку исчерпаемости. При учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия пользуются представлениями об исчерпаемости запасов. Все природные ресурсы по исчерпаемости делятся на две группы: исчерпаемые и неисчерпаемые.

III. Классификация по видам хозяйственного использования. Основной критерий подразделения ресурсов в этой классификации – отнесение их к различным секторам материального производства. По этому признаку природные ресурсы делятся на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства.

1. Ресурсы промышленного производства. Эта подгруппа включает все виды природного сырья, используемые промышленностью. Виды природных ресурсов, дифференцируются следующим образом:

1) энергетические, к которым относятся разнообразные виды ресурсов, используемых на современном этапе развития науки и техники для производства энергии:

а) горючие полезные ископаемые (нефть, угли, газ, уран, битуминозные сланцы и др.);

б) гидроэнергоресурсы – энергия свободно падающих речных вод, приливно-волновая энергия морских вод и др.;

в) источники биоконверсионной энергии – использование топливной древесины, производство биогаза из отходов сельского хозяйства; г) ядерное сырье, используемое для получения атомной энергии;

2) неэнергетические включающие подгруппу природных ресурсов, которые поставляют сырье для различных отраслей промышленности или же участвуют в производстве по технологической необходимости: а) полезные ископаемые, не относящиеся к группе каустобиолитов; б) воды, используемые для промышленного водоснабжения; в) земли, занятые промышленными объектами и объектами инфраструктуры; г) лесные ресурсы, поставляющие сырье для лесохимии и строительной индустрии; д) рыбные ресурсы относятся к данной подгруппе условно, так как в настоящее время добыча рыбы и обработка улова приобрели промышленный характер.

2. Ресурсы сельскохозяйственного производства.

Довольно часто выделяют также природные ресурсы непроизводственной сферы или непосредственного потребления. Это, прежде всего ресурсы, изымаемые из природной среды (дикие животные, составляющие объект промысловой охоты, дикорастущие лекарственные растения), а также ресурсы рекреационного хозяйства и ряд других.

Использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности связано с доступностью их получения. Часть благ, таких как атмосферный воздух, вода, солнечный свет, ветер, приливы и отливы, доступны для всех людей без ограничения и исключений. Такие ресурсы называются свободными и в хозяйственных расчетах не учитываются. Остальные ресурсы (экономические) всегда существуют в ограниченном количестве. Эта ограниченность носит как абсолютный, так и относительный характер.

Источник

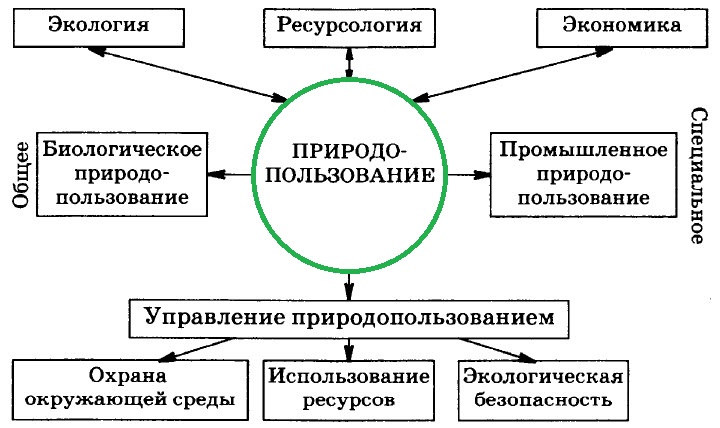

Понятие «природопользование» ввел в литературу в 1959 году Ю.Н. Куражковский. В настоящее время термин «природопользование» употребляется, как минимум, в пяти основных значениях:

- человеческая деятельность по использованию сил и ресурсов природы с целью производства материальных благ и различных услуг, т.е. как всеобщий процесс труда;

- рациональное использование ресурсов и условий среды, их воспроизводство и охрана;

- непосредственное освоение, эксплуатация, воспроизведение и охрана природных ресурсов и условий конкретной территории (района, отдельной страны, группы стран, всего мира);

- освоение и эксплуатация отдельных видов природных ресурсов в локальном, региональном и глобальном масштабах;

- синтетическая прикладная наука, разрабатывающая общие принципы любой деятельности, связанной с пользованием природой.

В широком смысле «природопользование» — материально-практический процесс взаимодействия природы и общества, социально-экономическая деятельность, связанная с использованием природных ресурсов и условий, и воздействие на них, включая их преобразование и восстановление, в целях обеспечения благосостояния человека. Таким образом, природопользование имеет универсальный практический характер и выступает важной характеристикой любого вида хозяйственной деятельности человека.

В узком смысле «природопользование» — система специализированных видов деятельности, осуществляющих первичное присвоение элементов окружающей природной среды, их производственное использование, воспроизводство и охрану от загрязнения.

Природопользование как практическая деятельность человека — это использование природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей общества.

Природопользование сейчас рассматривают и как науку, разрабатывающую общие принципы осуществления всякой деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на них, которые позволяют избежать экологической катастрофы.

Объект научного природопользования — комплекс взаимоотношений между природными ресурсами, естественными условиями жизни общества и его социально-экономическим развитием.

Предмет природопользования — оптимизация этих отношений, стремление к сохранению и воспроизводству среды жизнедеятельности человека.

Природопользование может быть:

а) прямым, когда имеет место непосредственное влияние человека на различные природные объекты (распашка земли, добыча полезных ископаемых и т.д.). При этом уменьшается объём природных ресурсов (восполнимых и невосполнимых). В данном случае человек может сопоставить свои расходы с запасами и регулировать этот процесс;

б) косвенным, когда воздействие человека на природу является следствием прямого природопользования (добыча полезных ископаемых — и, как следствие, разрушение плодородного слоя почвы; повышенный водозабор из водоёмов — и, как следствие, разрушение берегов и ухудшение условий жизни рыб и т.д.). В этом случае многое вообще не удается предвидеть и регулировать, тем более что последствия проявляются не сразу, а через года или десятки лет.

Важнейшими задачами природопользования как науки являются изучение природной среды как ресурсовоспроизводящей системы и путей повышения её продуктивности на основе закономерностей функционирования природных экосистем, а также раскрытие механизмов устойчивости и самовосстановления природных комплексов. Иначе говоря, человеку необходимо научиться предвидеть будущее и выработать стратегию проектирования и создания нужной ему природно-технической среды.

С природопользованием очень тесно связно понятие «охрана природы». В одних случаях охрану природы рассматривают как составную часть природопользования, в других — эти понятия не различают.

Сущность понятия «охрана окружающей природной среды» — это система международных, государственных и общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов, на улучшение состояния природной среды в интересах удовлетворения материальных и культурных потребностей как существующих, так и будущих поколений людей; т.е. это система мероприятий по оптимизации взаимоотношений человеческого общества и природы.

Формы и виды природопользования

Существуют две формы природопользования:

- общее природопользование (не требуется никаких разрешений; осуществляется любым гражданином на основе его права, возникшего в результате рождения и существования, например пользование водой, воздухом и т. д.);

- специальное природопользование (осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разрешения уполномоченных государственных органов). Связано с потреблением природных ресурсов, поэтому соотносится через правовое регулирование с отраслевым природоресурсным законодательством.

Различают 3 вида природопользования: отраслевое, ресурсное и территориальное.

- Отраслевое природопользование — использование природных ресурсов в пределах отдельной отрасли хозяйства.

- Ресурсное природопользование — использование какого-либо отдельно взятого ресурса.

- Территориальное природопользование — использование природных ресурсов в пределах какой-либо территории.

В зависимости от последствий хозяйственной деятельности человека различают природопользование нерациональное и рациональное.

Нерациональное природопользование

Нерациональное природопользование ведёт к истощению (и даже исчезновению) природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, нарушению экологического равновесия природных систем, т.е. к экологическому кризису или катастрофе.

Причины нерационального природопользования различны. Это недостаточное познание законов экологии, слабая материальная заинтересованность производителей, низкая экологическая культура населения и т.д. Кроме того, в разных странах вопросы природопользования и охраны природы решаются по-разному в зависимости от целого ряда факторов: политических, экономических, социальных, нравственных и др.

Рациональное природопользование

Рациональное природопользование — система деятельности человека, обеспечивающая наиболее эффективный режим воспроизводства и экономной эксплуатации природных ресурсов с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. Это система деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учётом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей.

Рациональное природопользование обязывает рассматривать природные (экологические) процессы и хозяйственную деятельность человека как единую биоэкономическую систему «производство — окружающая среда». Следовательно, проблема управления общественным производством перерастает в несравнимо более сложную проблему управления биоэкономической системой. В самом общем виде она может быть сформулирована следующим образом: выбрать такое соотношение между достигнутым уровнем мощностей технологических систем и темпами их роста, которое обеспечило бы сохранение качества окружающей среды в определенных строго заданных пределах.

Рациональный подход природопользования должен опираться на два фундаментальных принципа:

- возможно полное использование природного ресурса;

- доведение неиспользованных отходов производства до такого состояния, при котором они могут быть ассимилированы экологическими системами.

Современная практика использования даров природы выработала такие принципы рационального природопользования как:

- исключение вредных выбросов и отходов в окружающую среду;

- применение во всех отраслях народного хозяйства безотходных технологий и замкнутых циклов водопотребления;

- комплексное использование минеральных ресурсов;

- полная оценка геологических условий в промышленном строительстве;

- улучшение условий жизни людей во всех регионах страны за счет сохранения и улучшения окружающей среды, к главным компонентам которой относятся чистый воздух, чистая вода, солнечный свет и умеренная температура, а также красота и величие природы, влияющие на психологический настрой человека.

Рациональное природопользование и охрана природы должны основываться на следующих правилах (принципах):

- Правило прогнозирования: использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться на основе предвидения и максимально возможного предотвращения негативных последствий природопользования.

- Правило повышения интенсивности освоения природных ресурсов: использование природных ресурсов должно производиться на основе повышения интенсивности освоения природных ресурсов, в частности с уменьшением или устранением потерь полезных ископаемых при их добыче, транспортировке, обогащении и переработке.

- Правило множественного значения объектов и явлений природы: использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться с учётом интересов разных отраслей хозяйства.

- Правило комплексности: использование природных ресурсов должно реализовываться комплексно, разными отраслями народного хозяйства.

- Правило региональности: использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться с учётом местных условий.

- Правило косвенного использования и охраны: использование или охрана одного объекта природы может приводить к косвенной охране другого, а может приносить ему вред.

- Правило единства использования и охраны природы: охрана природы должна осуществляться в процессе её использования. Охрана природы не должна быть самоцелью.

- Правило приоритета охраны природы над её использованием: при использовании природных ресурсов должен соблюдаться приоритет экологической безопасности над экономической выгодностью.

В основе рационального природопользования и охраны природы лежат разные мотивы (аспекты): экономический, здравоохранительный, эстетический, научно-познавательный, воспитательный и др.

Мотивы, цель и задача рационального природопользования

Экономический мотив — важнейший мотив как в прошлом, так и в настоящее время, ибо вся хозяйственная деятельность человека и само его существование основаны на использовании природных ресурсов.

Здравоохранительный мотив возник относительно недавно в связи с усиливающимся загрязнением окружающей среды, результатом которого являются многочисленные заболевания и снижение продолжительности жизни населения.

Эстетический мотив подразумевает поддержание хотя бы отдельных природных комплексов в состоянии, способном удовлетворять эстетические потребности человека, которые не менее важны, чем все остальные.

Научно-познавательный мотив имеет в виду сохранение биологического разнообразия организмов, неизмененных участков природы, её отдельных произведений и т. д. с целью её научного познания.

Воспитательный мотив подразумевает необходимость охраны природы для формирования духовных потребностей человека.

Конечная цель рационального природопользования и охраны природы — обеспечение благоприятных условий для жизни человека, развития хозяйства, науки, культуры и т.д., для удовлетворения материальных и культурных потребностей всего человеческого общества.

Главная задача рационального природопользования как научного направления — поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей средой в конкретных природных и социально-экономических условиях территории. Они должны способствовать сохранению и воспроизводству благоприятных условий для жизни и деятельности человека.

Оптимизация природной среды

Термин «рациональное природопользование» последнее время часто заменяется понятием «оптимизация природной среды», которое означает:

- а) рациональное, научно обоснованное и технологически совершенное использование естественных ресурсов;

- б) охрану природных комплексов, т.е. их защиту от техногенных нагрузок в различных формах вплоть до создания заповедных территорий;

- в) активное регулирование природных процессов на строго научной основе (мелиорация).

Теоретическим фундаментом рационального природопользования и охраны природы в первую очередь является экология.

В 1974 г. Б. Коммонер выдвинул ряд положений, которые сегодня называют «законами» экологии: 1) все связано со всем; 2) все должно куда-то деваться; 3) природа «знает» лучше; 4) ничто не дается даром.

В «законах» Б. Коммонера обращается внимание на всеобщую связь процессов и явлений в природе, любая природная система может развиваться только за счёт использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей её среды. Пока мы не имеем абсолютно достоверной информации о механизмах и функциях природы, мы, подобно человеку, не знакомому с устройством часов, но желающему их починить, легко вредим природным системам, пытаясь их улучшить. Иллюстрацией здесь может служить то, что один лишь математический расчет параметров биосферы требует безмерно большего времени, чем весь период существования нашей планеты как твёрдого тела.

Конспект урока по географии»Природопользование: основные типы».

Следующая тема:

Источник