Какие уроки прошлого могут быть полезны современной экономике россии

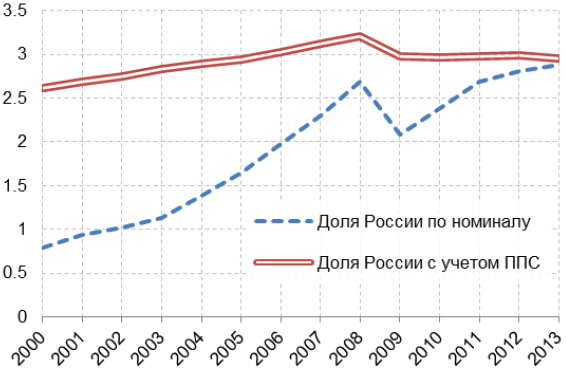

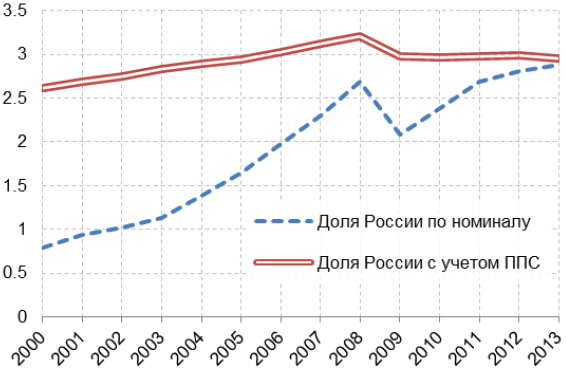

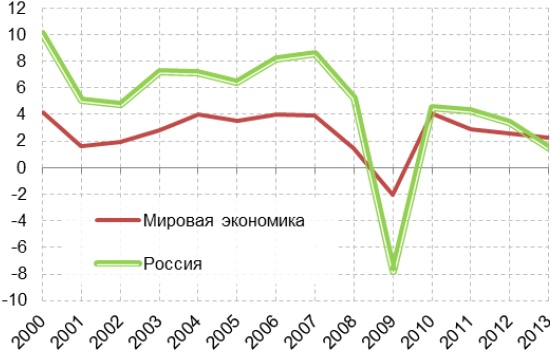

2013 год вряд ли можно назвать удачным для российской экономики. Экономика резко тормозила – похоже, темпы роста в прошлом году не превысили 1,5%, т.е. оказались более чем вдвое ниже, чем годом ранее, и в пять (!) раз ниже, чем до кризиса (2000–2007 гг.). По темпам роста ВВП Россия заметно отставала и от мира в целом, что привело к снижению доли России в мировой экономике. Она составила в прошлом году 2,95% против 2,99% в 2012 г. с учетом ВВП по паритету покупательной способности (здесь и далее мы ориентируемся на текущие обновленные оценки МВФ по 2013 г.). Напомним, что пиковым значением этого показателя было 3,21% в 2008 г. (рис. 1). Россия, как и прежде, удерживает шестое место в мире по общему объему экономики, отставая от лидера – США – в 6,5 раз, а от занимающей пятое место Германии – на 26%. При этом объем российской экономики всего на 6% превышает объем идущей на седьмом месте Бразилии, что обостряет соперничество между странами БРИК. Впрочем, все эти арифметические изыски имели бы мало смысла, если бы не одно «отягчающие» обстоятельство.

Рис. 1. Доля России в мировом ВВП, в %

Источник: МВФ, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Относительно высокие места, которые Россия занимает по «валовому» объему экономики (шестое по ВВП с учетом ППС и восьмое – по ВВП в номинальных долларах), затушевывают тот факт, что, исходя из размеров среднедушевого ВВП по ППС, Россия находится в середняках – на 57-м месте в 2013 г., что, правда, на 11 позиций выше, чем в 2000 г., но по объему ВВП – в 5,7 раз ниже, чем у мирового лидера – Катара, и почти в 3 раза ниже, чем в США. Правда, относительно 2000-го года разрыв сократился. Тогда, в начале правления нынешнего Президента России, он составлял 7,2 и 4,8 раз, соответственно. Однако если темпы роста российской экономики застынут на нынешнем уровне (не говоря уже о том, что они могут снижаться и дальше), этот разрыв может начать расти.

Рис. 2. Темпы роста мировой и российской экономики, в %

Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Понятно, что среднестатистический гражданин России вряд ли хорошо понимает, что такое «ВВП по ППС», и его не очень заботит динамика этого показателя. Однако он, этот гражданин, не может не замечать, что динамика улучшения его условий жизни резко замедлилась. Особенно хорошо это видно тем, кто путешествует по миру. Вряд ли прямо завтра, но в перспективе, остановка в росте благосостояния может вызвать серьезное недовольство населения.

Нельзя сказать, что российские политики этого не видят и этим не озабочены. Более того, при желании они могут достаточно активно использовать опыт других стран. Так, сегодняшняя ситуация в российской экономике внешне чем-то похожа на ситуацию, описанную английским экономическим историком Robert C. Allen из Оксфорда в книге 2009 г. «Why was the Industrial Revolution British?». Он показал, что в XVIII веке в условиях значительно более высоких зарплат английских рабочих (чем у рабочих других стран), обеспеченных ростом обрабатывающей промышленности и внешнеторговой экспансией Британской империи, и относительно низких цен на энергию, связанных с вовлечением в производство запасов угля, создались условия, с одной стороны, для технологических изобретений, а с другой – для воспроизводства нового, более образованного работника, который получил средства для образования себя и своих детей и для более качественного питания и лучшего здоровья. Подобного рода разработки, описывающие модель роста т.н. «wage led economy» (экономики, ведомой заработной платой), появлялись и во второй половине XX века.

Казалось бы, чем не рецепт для России? Тем более что правительство признает выросшие в 2000-е годы издержки на рабочую силу (когда рост заработной платы кратно опережал рост производительности труда) и, возможно, отходит от прежней линии на ускоренный рост внутренних цен на энергоносители. Остается совсем немного – позаимствовать принципы английского правосудия, которые будут гарантировать защиту прав собственности, разгосударствить экономику и начать борьбу с теми искажениями рыночных институтов, которые свойственны многим сырьевым экономикам, пораженным т.н. «ресурсным проклятием». Глядишь, тогда и централизованные программы инновационного развития принимать не нужно будет. Бизнес сам станет в этом заинтересован.

Или правительство России может попытаться извлечь уроки из опыта стран, сумевших трансформировать «ресурсное проклятие» в «ресурсное благословение» и нередко в технологический прорыв. Их немного, но они есть (в частности, отдельные периоды в развитии США, скандинавских стран, Чили) и описаны в экономической литературе.

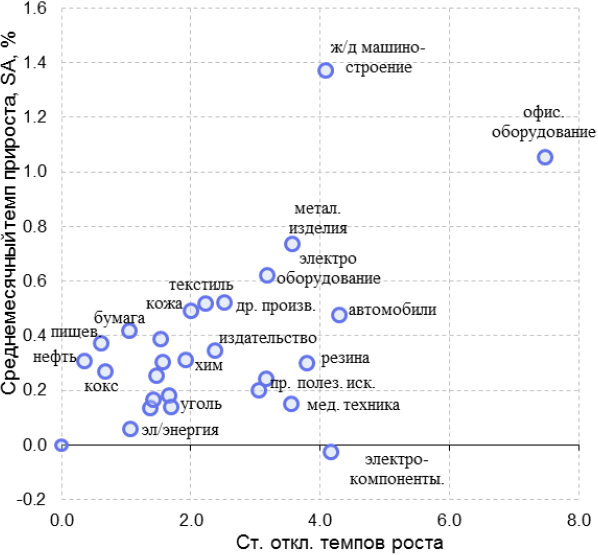

Одним из направлений такой трансформации стала поэтапная диверсификация сырьевой экономики в целях борьбы с ее чрезмерной волатильностью. Речь идет о диверсификации на уровне отраслевого портфеля ресурсо-ориентированной страны, когда более высокие темпы роста выпуска высокотехнологичных секторов сопровождаются более высокой волатильностью (особенно в сырьевых странах с недостаточно развитой финансовой системой, представителем которых является Россия – рис.3), а более устойчивы, хотя и менее «доходны» (то есть в среднем растут медленнее) сырьевые сектора.

Рис. 3. Характеристики динамики портфеля отраслей промышленности России в 2000–2013 гг.

Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Общая высокая (то есть подрывающая стабильность инвестиционного процесса) волатильность роста структуры отраслей (то есть, в конечном счете, всей экономики) в этом случае может складываться за счет преобладания либо общесистемных рисков, либо отраслевых рисков (как и в стандартном портфеле финансовых активов, анализируемом «по Марковицу»). В первом случае, в соответствии с такой логикой, нужны общеэкономические меры (заморозка тарифов, сдерживание укрепления курса и т.д.), а во втором – меры, в большей степени учитывающие специфику ситуации в отдельных секторах. В частности, может быть целесообразна ориентация не столько на быстрое создание новых несырьевых производств, сколько на расширение многообразия сырьевого экспорта, переход к производству и экспорту продукции более развитых с технологической точки зрения сырьевых переделов (прокат, фольга, детали, комплектующие из обработанного сырья), встраивание на первых порах в мировые технологические цепочки не на самых высоких их переделах.

Попытки разработать научно-обоснованные системные меры, направленные на диверсификацию российской экономики, предпринимались Минэкономразвития России еще в начале 2000-х годов – достаточно заглянуть в архивы. Однако затем начался рост нефтяных цен, и об этом забыли. Может быть, пора уже вспомнить и постараться пополнить относительно небольшой список стран, продемонстрировавших устойчивое экономическое чудо на фоне потенциального проклятия?

Валерий Миронов, Вадим Канофьев

Материал предоставлен Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики

Источник

Возникновение инновационного производства связано с переходом к крупной машинной индустрии. Рассматривая промышленную политику российского государства в историческом контексте, следует достойным образом оценивать масштабы и скорость индустриальных преобразований СССР, в котором всего за 13 лет (1928-1941 гг.) был сделан существенный прорыв в экономическом развитии и формировании колоссальной индустриальной, интеллектуальной, научно-технической и технологической структуры. Исследования этого сложного и противоречивого времени позволяют определить сильные и слабые звенья складывавшейся советской системы, понять истоки быстрого по историческим меркам промышленного подъема Советского государства, и, с другой стороны, обвального обрушения казавшейся незыблемой политической системы СССР, опиравшейся на мощную экономику великой супердержавы.

Характерная оценка итогов индустриализации СССР была дана в Британской энциклопедии: “В течение десятилетия СССР действительно был превращен из одного из отсталых государств в великую индустриальную державу; это был один из факторов, который обеспечил советскую победу во Второй мировой войне”.

Действительно, было построено 9 тысяч крупных предприятий союзного значения. В 1940 г. валовая продукция всей промышленности СССР составила 852 % к уровню 1913 г. Производство средств производства (группа “А”) увеличилось в 16 раз, производство предметов потребления (группа “Б”) — в 5 раз. Производство чугуна в предвоенном 1940 г. составляло 353 % по сравнению с 1913 г., стали, соответственно, — 433 %, проката — 374 %, угля — 570 %, нефти — 337 %, производство электроэнергии увеличилось в 25 раз. Интересным представляется и тот факт, что даже в период холодной войны некоторые западные исследователи признавали, что “советская индустриализация должна быть признана выдающимся достижением, одним из важнейших событий современности”. В предвоенный период фактически была создана материально-техническая база инновационной деятельности.

С первых дней советской власти для решения актуальных народнохозяйственных задач государственные расходы на научную деятельность были резко увеличены и достигли 3 % от общей суммы расходов государства. Только за 1918 г. в стране было создано 33 научно-исследовательских института, в том числе: Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Физико-химический, Рентгенологический, Радиологический и т. д. К 1922 г. число вузов по сравнению с дореволюционным уровнем увеличилось почти в 2 раза, численность студентов достигла 216 тыс. человек (в 1917 г. количество студентов составляло 127 тыс. человек). Избранная инновационная стратегия переросла в инновационный прорыв. Кроме того, было организовано большое количество лабораторий.

Инновационный прорыв произошел в 1950-1960 гг. В эти годы Россия вышла на лидирующие позиции в создании атомной энергетики, освоении космоса, началось серийное производство реактивных самолетов.

Успешно развивалось станкостроение, радиоэлектронная промышленность, большая химия, биотехнология. В этот период наблюдалось бурное развитие экономики как по качественным, так и по количественным показателям. В количественном отношении с 1950 по 1970 г. национальный доход увеличился в 5,3 раза, промышленное производство — в 6,1 раза, капитальные вложения — в 6,4 раза, среднемесячный уровень заработной платы — в 2 раза. По качественным параметрам высокий научно-технический потенциал советской промышленности никем не оспаривался, в результате экономика России заняла ведущее положение в мире.

Разумеется, такая сверхиндустриализация потребовала больших социальных изменений. Прежде всего, за годы первых пятилеток увеличилась

численность рабочих и служащих. Если в 1925 г. в СССР было 8,6 млн рабочих и служащих, то в 1937 г. их стало 28,6 млн человек. Одновременно с увеличением численности рабочего класса была повышена их грамотность., подготовлены квалифицированные кадры рабочего класса через школы ФЗУ, на производстве. Только в годы второй пятилетки школы ФЗУ подготовили 1 млн 400 тыс. молодых рабочих. Каждая такая строка о социальных изменениях в период индустриализации достойна внимательного исследования.

Справедливости ради, необходимо отметить, что у этих процессов была и обратная сторона медали, так как индустриальные процессы в СССР шли на основе мобилизационной модели экономики. Эта модель предполагала мобилизацию всех материальных и иных человеческих ресурсов во имя поставленной цели: преимущественного развития средств производства. Мобилизация в одной области шла за счет мобилизации в другой, что придавало экономическому развитию однобокий характер и вело к нарушению естественных пропорций в экономике. Диспропорции выражались также в том, что некоторые отрасли, играющие ключевую роль в технологических цепочках, такие, как химия, производство цветных металлов и даже машиностроение, значительно отставали от плана, что препятствовало рациональному использованию производственных мощностей в других отраслях.

Отличительной особенностью индустриальной модернизации было и то, что финансирование проходило путем изъятия все больших и больших средств из деревни. Налоги были увеличены на 35–50 % к прежнему уровню налогообложения. Искусственно созданное значительное снижение уровня жизни в деревне вело к миграции крестьян из деревни в город. В 1930 г. переселилось в город 2,5 млн крестьян, в 1931 г.– 4 млн. Вчерашние крестьяне приходили на производство в город или на стройку, в течение ряда лет становились кадровыми рабочими. Не было никакого обустройства. Жили не только в землянках, но и в палатках. Так, в 1930-х гг. появились целые палаточные городки у горы Магнитной на Урале, на берегу Амура на Дальнем Востоке. В поисках заработка люди кочевали с одной стройки на другую. Ежедневно по стране передвигались сотни тысяч людей. А ведь им нужно было иметь и еду, и одежду, и ночлег. Но все это они получали где придется и как придется. Ни о каких удобствах в устройстве не могло быть и речи. индустриализация история ссср

Особенностью индустриального развития в 1930-е гг. явилась социальная напряженность в трудовых коллективах из-за жесткой трудовой дисциплины, которая в свою очередь проявилась в массовых репрессиях. Уходили в небытие руководители промышленных предприятий, строек и транспорта, рядовые рабочие и служащие. Производство по-настоящему “лихорадило”, так как новым работающим было трудно за короткий срок отладить технологический процесс. Прогул без уважительной причины карался исправительно-трудовыми работами по месту службы на срок до шести месяцев с удержанием до 25 % заработной платы. Самовольный уход с предприятия или учреждения — тюремным заключением на срок от двух до четырех месяцев. Суды рассматривали такие дела в пятидневный срок, а приговоры приводились в исполнение немедленно.

Подводя итог, можно сделать вывод, что индустриализация в СССР в 1930-е гг. имела свои специфические особенности и социальные последствия, которые отразились на жизни многих поколений советских людей. Распыление государственных средств на наиболее крупные промышленные и транспортные объекты, особенно в оборонной промышленности, не способствовало социальному развитию общества. Создание гигантов индустрии потребовало напряжения всех сил народа. Непосильные налоги на крестьян, рабочих, интеллигенцию делали процесс индустриализации болезненным. Человек, его интересы фактически игнорировались государством.

Источник

—————————————————————

Вернёмся к рассмотрению того, что произошло в СССР.

В семидесятых годах СССР должен был перейти к фазе распределённого развития, поскольку достижения и открытия фазы концентрированного развития – индустриализации и научно-технического прогресса – понизили барьеры использования, разнообразия, совершенствования, освоения в общественном производстве открытого нового для значительно большего числа центров развития, вплоть до индивидуальной созидательной инициативы людей.

Мы теперь знаем, что при понижении барьеров развития общество должно смещаться в сторону большего числа центров развития, чтобы находится в максимуме мощности развития.

В СССР этого не произошло. Зависнув в фазе концентрированного развития, СССР, по мере того, как достижения его экономики ещё больше понижали барьеры развития, мощность развития СССР в концентрированной фазе только снижалась.

Возник экономический «парадокс» – чем большими были достижения СССР в концентрированном развитии, тем больше они понижали барьеры развития, и тем меньше становилась мощность развития СССР.

Из нашего анализа мы понимаем истоки этого «парадокса». Но, даже не понимая, что происходит, советское общество, советские люди интуитивно ощущали противоречие между формой концентрированного развития, догматически абсолютизированной властью в СССР в непреложный закон для СССР, как единственно правильное для социализма-коммунизма, и теми индивидуальными созидательными возможностями, которые эта фаза развития для людей уже создала, уже наработала.

Закон фаз развития:

– концентрированная фаза развития открывает возможности и создаёт условия для фазы распределенного развития и должна завершиться переходом общества в фазу распределенного развития,

– фаза распределенного нарабатывает возможности и создаёт потребность в концентрированной фазе развития, и должна завершиться переходом общества в фазу концентрированного развития.

Как мы показали, закон фаз является закономерностью процесса общественного развития, которую людям невозможно обойти, не затормозив или не прекратив полностью процесс развития общества и общественного производства.

Процесс развития неэксплуататорской общественно экономической формации (неэксплуататорского классового общества) не является исключением из этого закона фаз развития. Попытка СССР развиваться всё время, находясь в фазе концентрированного развития – была обречена на провал.

Противоречие между формой концентрированного развития и созданной ею потребностью советского общества и его экономики в переходе к фазе распределённого развития полностью назрело в СССР к 1980-ым годам. Уже ни правящая идеология, ни память прошлого не могли удержать советских людей от ощущения и мыслей о необходимости отказа от формы концентрированного развития. Советские люди всё больше воспринимали форму концентрированного развития СССР как необоснованное и ненужное ограничение для людей индивидуальной свободы, созидательной инициативы, творчества, предприимчивости.

Неприятие исчерпавшей себя, выполнившей свои задачи на данном этапе развития СССР фазы концентрированного развития дошло в СССР до того, что люди стали отождествлять её с неприятием самого нового общественного строя – неэксплуататорского классового общества.

Фаза концентрированного развития неэксплуататорского классового общества действительно к концу 1980-ых годов себя исчерпала. Она уже не производила развития.

Она производила горы сырья, ненужных товаров, неликвидов и запасов полупродуктов, которые оседали на складах и пропадали, не имея возможности быть вовлечёнными в самый разнообразный передел в продукты развития и потребления, который могла бы им дать фаза распределенного развития.

Потребность в переходе к фазе распределённого развития стала у советского общества настолько непреодолимой, что это дошла и до первых лиц КПСС, которые, совершенно не понимая происходящего в СССР, осознали только одно: что-то в советском строе надо менять. Собственно, эта перезревшая в потребность советского общества в изменении фазы развития и дала толчок горбачёвской перестройке в СССР – что-то изменить.

Инициаторы и идеологи перестройки в СССР не имели ни малейшего понятия, ЧТО они хотят изменить, ПОЧЕМУ изменить, ДЛЯ ЧЕГО изменить, и КАК изменить, чтобы сохранить в СССР саму принципиально новую историческую общественно-экономическую формацию СССР – неэксплуататорское классовое общество.

Горбачёв и его компания действовали по принципу – начнём менять, а там видно будет, куда кривая выведет.

Эксплуататорское классовое общество, как мы показали выше – явление, образующееся в обществе самопроизвольно, то есть тогда, когда люди, изменяя общественное устройство, не знают, что же они хотят в общественном устройстве создать, а надеются что, «кривая куда-нибудь да выведет». В полном соответствии с действием этого самопроизвола в обществе, Горбачёв и его компания и «привели» СССР к классовому эксплуататорскому обществу в его современном обличии – к капитализму. Точнее кривая спонтанных – то есть, не контролируемых пониманием людей и осознанным созданием – изменений общества привела всю эту компанию и СССР в капитализм.

Как мы видим, переход к распределенному развитию в результате горбачёвской перестройки у СССР не получился. Наметившийся было в конце 1980-ых годов подъём в фазу распределенного развития, в начале 1990-ых годов завершился для СССР возвратом к капитализму и на этом закончился. Начался период перераспределения в свою пользу и концентрации ресурсов и богатств СССР новоявленным правящим классом эксплуататорского общества – капиталистами, который практически сразу перешёл в чистую эксплуатацию.

Причины, по которым это произошло:

1) Первую причину мы уже указывали – это то, что перестройка проводилась её инициаторами и идеологами без царя в голове, по принципу «куда кривая выведет».

2) Вторая причина – это то, что в СССР были наработаны огромные богатства в виде экономического фундамента, огромного запаса ресурсов и полупродуктов. Один МОП запас позволял советскому обществу ничего не делать и ничего не производить в течение трёх лет без особого ущерба для экономики и жизни общества. Эти богатства создавали в СССР и России колоссальный экономический соблазн у новоявленного в ней правящего класса – капиталистов: для своего обогащения просто продать их за границу, вместо того, чтобы на их основе что-то создавать, производить, совершенствовать, развивать в СССР и России. Нашёлся бы на них в мире покупатель. А он в мире был и жаждал их из СССР и России заполучить, а заодно и новый рынок сбыта из СССР и России для себя создать – ведущие страны мирового капитализма.

3) Третья причина – это то, что ведущие страны капитализма с 1970-х годов находились в фазе распределенного развития, подходящей у них к своему исчерпанию и отчаянно нуждались в новых рынках сырья и сбыта для продления её благости для мирового капитализма. Заполучить в качестве этих рынков одну шестую и одну из самых богатых ресурсами и развитых часть Земли, было для них равносильно не просто одолеть исторического конкурента, а дать новую порцию кислорода для уже выдыхающейся фазы распределённого развития мировой системы капитализма.

4) К концу началу 1990-ых годов в СССР было полностью сформировано потребительское общественное сознание, из которого полностью выветрились идеалы и ЦЕЛЬ предков, создававших и защищавших СССР для будущих поколений. Отравленное потребительской идеологией «развитого социализма» советское общество само жаждало стать рынком сбыта для продукции мировой системы капитализма.

Примерно с 1992 года в России начался период чистой эксплуатации, который продолжается в ней и по сегодняшнее время (2006 год).

Состояние чистой эксплуатации, как мы показали выше, является эволюционным тупиком эксплуататорского общества, в котором его развитие прекращается и замораживается, вписываясь в воспроизводимые природные ресурсы и кастовую общественную систему (в том или ином её варианте). Однако если жизнь общества базируется на использовании в общественном производстве не воспроизводимых природных ресурсов, то чистая эксплуатация – это дорога общества в самоуничтожение.

Капиталистическая система в России, будучи включена в мировой капитализм, не может создавать в России никакого развития.

А без поддержки мирового капитализма, без взаимосвязи с мировым капитализмом, капиталистическая система в России существовать не может.

Получается, что капитализм в России, как ни крути и ни анализируй его – является системой уничтожения будущего России и её народа.

Поэтому после возврата к капитализму Россия зависла в состоянии чистой эксплуатации, когда гигантские состояния и богатство правящей капиталистической верхушки стремительно увеличиваются, а жизненные возможности народа, его и общества будущее столь же стремительно уменьшаются.

В истории человечества нет примеров того, чтобы столь огромные состояния сколачивались бы правящим классом общества за столь короткий срок и были бы столь же бесполезны для развития общества, как это происходит в России с начала 1990-ых годов.

Источник