Какие полезные ископаемые есть в подольске

Около г. Подольска вдоль левобережья р. Пахры имеется несколько карьеров, в которых с давних пор добывается известняк, идущий на изготовление цемента и извести. Здесь известны также древние каменоломни, где выламывались клиньями и ломами с помощью кувалды из определенных полуметровой мощности пластов крупные монолитные блоки известняка. Они добывались не только в открытых карьерах, но и из подземных горных выработок. Такие древние выработки сохранились, в частности, в нескольких километрах от г. Подольска по р. Десне вблизи дер. Девяткино.

Подольские карьеры заложены на поверхности правой широкой террасы р. Пахры; высота ее над уровнем реки 15-40 м. Постепенно к северо-западу она сливается с водораздельным пространством между реками Пахрой и Десной. Ближайшая к карьерам часть этого пространства занята производственными организациями, садовыми участками и сельскохозяйственными угодьями. Некоторые карьеры давно отработаны, их днища и склоны задернованы и заросли кустарниками. Некоторые сохранили до сих пор свои обрывистые скалистые борта. Диаметры карьеров различны: от 50-70 до 200-250 м. Глубина их до 25-30 м. Днища не всегда ровные, в основном сухие, хоти некоторые углублены даже немного ниже уровни воды в р. Пахре. Разработка ведется в небольшом объеме, в разных местах.

Карьерами вскрываются – (снизу вверх) известняки, доломиты и мергели среднего карбона (подольский и мячковский горизонты); их общая видимая мощность около 25-30 м. Из этих-то известняков – крепких монолитных – и был воздвигнут единственный в своем роде замечательный храм в Дубровицах с чудесными резными барельефами и статуями.

В некоторых слоях известняков встречается палеофауна – раковины брахиопод, пелеципод, колониальные кораллы, членики стеблей морских лилий и др. На карбонатных породах палеозоя залегают юрские темно-серые глины мощностью 7-8 м, которые местами заполняют карстовые воронки в известняках. Юрские осадки перекрыты четвертичными ледниковыми песчано-глинистыми отложениями с галькой и редкими валунами известняков, на которых лежат желтовато-серые суглинки и почвенный слой. Мощность четвертичных образований – примерно 10 м.

В известняках встречаются в небольшом количестве желваки кремней и жеоды кварца. Кремни приурочены к слою в верхней части разреза палеозойских пород. Размеры желваков редко превышают 25-30 см по длинной стороне, в поперечнике не более 8-10 см. Кремни окрашены в светло-коричневой, желтовато-коричневой цветовой гамме с характерной черно-синей широкой каймой по периферии желвака. В некоторых образцах черно-синюю окраску можно видеть и в центральных частях желваков.

Гораздо реже попадаются жеоды кварца диаметром до 10-15 см со стеклянно-прозрачными кристаллами высотой 0,8-1,0 см. Еще реже удается отыскать отличные жеоды с очень красивым кварцем, окрашенным в слабые сиреневый или розоватый цвета, но они-то и представляют особый интерес для коллекционеров.

Желваки кремня, будучи покрыты с поверхности тонким белым слоем, относительно легко выбираются из известняка. Жеоды кварца обычно окружены окварцованным известняком на 5-10 см и выбиваются с большим трудом, часто раскалываются на мелкие куски. Чтобы добыть такие жеоды, надо иметь большие зубила и кувалду.

В собственно Подольские карьеры можно попасть на электропоезде (до г. Подольска) и затем пешком (около 2 км по окраине города с левой стороны железнодорожного пути) до висячего моста через р. Пахру. За мостом сразу же начинаются карьеры. Старые сильно задернованные карьеры имеются и на противоположной стороне дороги, непосредственно около железнодорожного моста; они хорошо видны на левом высоком берегу р. Пахры.

К карьерам на р. Десне около дер. Девяткино удобнее сойти с электропоезда на остановке Силикатная и направиться от нее вправо по ходу поезда 2,5 км сначала по асфальтовой дороге, а потом по тропинке к деревне, расположенной на левом высоком берегу реки. Карьеры находятся вниз по течению р. Десны в 0,5 км от деревни.

Источник

Новоподольский карьер

Россия, Московская обл., Подольский городской округ, Новоподольский карьер

Подольский район (с 2015 года – городской округ Подольск) находится в южной части Московской области.

Исторически добыча полезных ископаемых на территории района связана с ломкой «белого камня» – известняка Мячковского и Подольского горизонтов Московского яруса среднего карбона, в основном по берегам рек Пахра, Десна и Моча. Эти промыслы были настолько важны для местного населения, что нашли отражение даже в гербе города и района (две перекрещенные кирки).

Известняковые карьеры в окрестностях Подольска – одни из самых изученных в Московской области в минералогическом отношении. Помимо традиционных для Подмосковья щеток кварца и кальцита (последний часто имеет красивый желтый или медовый оттенок, обусловленный примесью никеля), здесь были найдены и более редкие для региона минералы: асболан, криптомелан, натроярозит, палыгорскит, таковит и другие.

Самое известное месторождение района – Подольский карьер – практически прекратил свое существование, будучи засыпан строительным мусором. Тем не менее, в окрестностях Подольска сохранилось большое количество заброшенных карьеров, по-прежнему доступных для посещения. Среди них стоит назвать карьер у микрорайона Кузнечики на юго-западной окраине Подольска, остатки дореволюционных камнеразработок в виде известняковых скал у села Дубровицы, а также сохранившаяся стенка карьера в Лемешово. На границе северной части Подольского района и городского округа Щербинка известно и несколько подземных выработок: Каменоломни Еринская, Рыбинская, а также знаменитая Девятовская каменоломня («Силикаты»).

С белокаменным строительством связано немало исторических достопримечательностей региона. Самая известная из них – Знаменская церковь в Дубровицах рубежа XVII-XVIII веков, построенная из известняковых блоков и богато украшенная скульптурами из мячковского камня.

Гарантируем 100% натуральность камней

Все камни проверяются штатными специалистами-геологами на натуральность и соответствие названий. Вы можете быть уверены, что покупаете именно то, что вам нужно.

При необходимости мы можем заказать геммологическую экспертизу и сертификат соответствия.

Сертификат предоставляет независимая экспертиза Научного геммологического центра при Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук.

Экспертизу проводят сотрудники Российской академии наук, аккредитованные специалисты в области геологии, геммологии, минералогии и палеонтологии.

Стоимость изготовления одного индивидуального сертификата — 950 руб. Срок изготовления сертификата — 10 дней с момента поступления предоплаты.

Посмотрите пример сертификата

Сертификат M-631198 Российской академии наук

Источник

Подольск Podol`sk, Московская область, Россия

| ||

6—Россия

_Европ.ч.—\—Тиман

–\ Подмосковье —Московская

обл.– Пахра р. –Подольск — Силикатная– \ Центр

Европ. части–Курская обл. \ Поволжье–Самарская

Лука–Водинское м-ние–\

Северный Кавказ–Белореченское

м-ние –Тамань –Тырныауз

Выставка “Минералы России”_Подольск-2006

Подольск, 15

км к Ю от Москвы, РФ \ айдырлит!; аллофан!; базалюминит; кальцит, Ni-сод.!;

лепидокрокит!; марказит; сидерит; таковит!; ярозит; Мин. муз. им. А.Е. Ферсмана РАН (кол. В.И. Степанова)

Силикатная

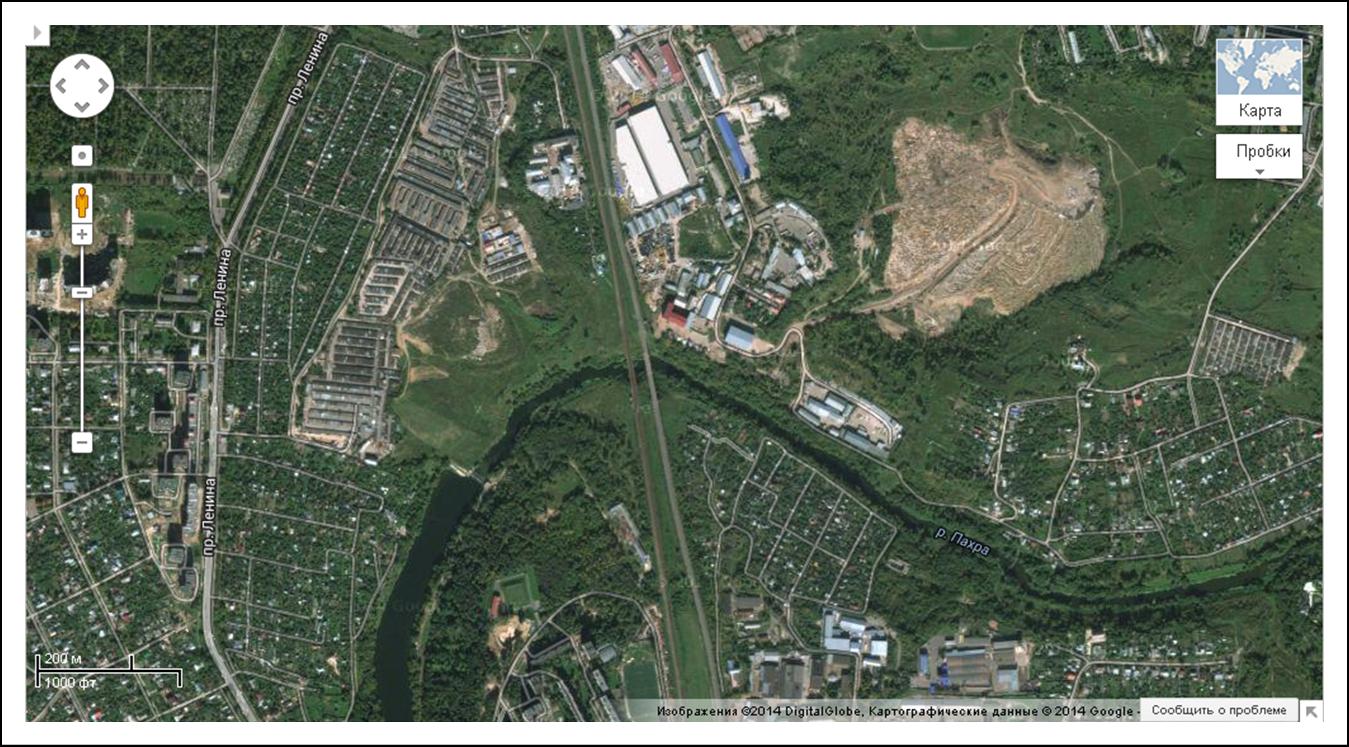

Вид на Подольск и р. Пахра. В правом углу кадра располагался карьер, где были найдены минералы никеля. Фото: © А.А. Евсеев, 2012.07.21.

Несуществующие ныне (рекультивированные) карьеры в районе Подольска–к западу (где был айдырлит и таковит) и к востоку (базалюминит, ярозит) от железной дороги. Источник: Wikimapia

К северу от р Пахры (в центральной части снимка) – рекультивированные карьеры Подольска. Источник https://maps.google.ru/

“Такого места здесь больше нет ”

“По состоянию на 18 мая 2013 года карьер [на карте – “Подольский карьер”, к В от жел. дороги] засыпали по края. Осталась незасыпаной часть скального выхода на котором тренировались альпинисты и туристы, но все это окружено валом мусора”. \ Источник: Wikimapia

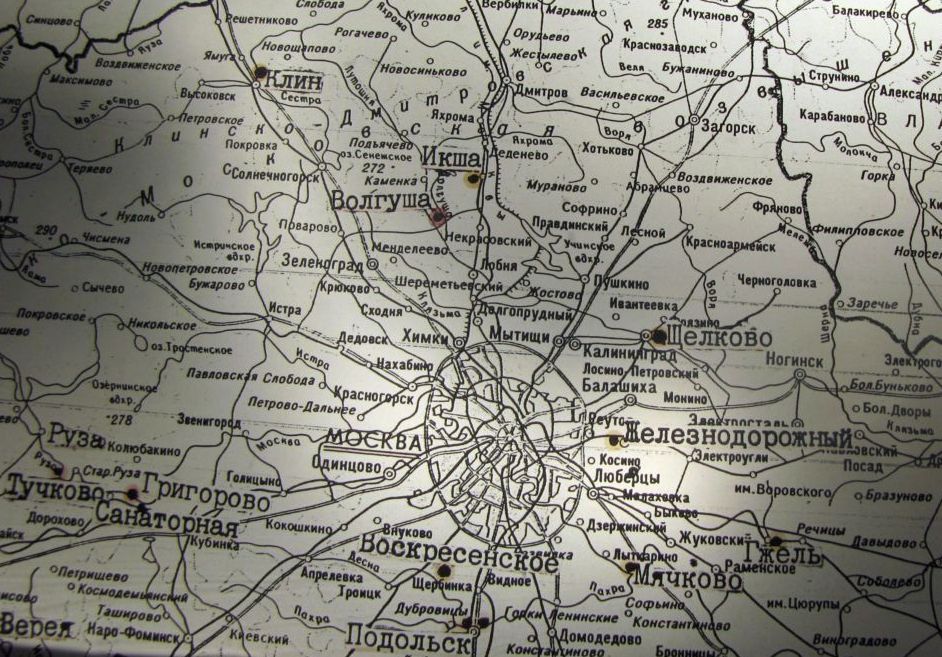

Подольск и другие местонахождения минералов в районе Москвы. Карта экспонируется на витрине “Минералы Подмосковья” в Минер. музее им. А.Е. Ферсмана РАН.

Подольск и соседние местонахождения минералов к югу от Москвы с примерами находок. Составил: © А.А. Евсеев

Внимание : название и привязка (положение на карте) некоторых местонахождений требует уточнения (показаны на карте красными и коричневыми значками). Карты предназначены только для образовательных целей. \ Евсеев А.А. Атлас для минералога. Россия и бывший СССР . М., 2011. – 248 с

Айдырлит (= а.) на известняке. Подольск («2-й карьер» на лев. бер. р. Пахра выше ж.-д. моста), Россия. А. – пс-зы по корочкам кальцита в закарстованных трещинах известняков (на контакте сред. карбона и ниж. юры); корки мощн. до 0,5 см на площади до 10х10 см. Повыш. сод. Zn (спектр.ан-з). В ассоциации с а. – таковит, Mn -вый минерал ( Co -вый литиофорит?). Находки В.И. Степанова 1957 г. и 1979 г.

Айдырлит на известняке. Подольск (карьер на лев. бер. р. Пахра выше ж.-д. моста), к Ю от Москвы, Россия. Образец: ФМ ( Степанов В.И., пост. 1988 г.). Фото: © А.А. Евсеев.

Аллофан

Аллофан (на известняке). Чернореченский к-р, Подольск, Подмосковье.Образец ФМ (№50916, В.И. Степанов, 1950). Фото: © А.А. Евсеев.

Аллофаноиды – общее название для аллофана, галлуазита, монтмориллонита и др. (Кривовичев В.Г., 2008)

–Николаевский Ф.А. Об аллофаноидах из окрестностей Москвы. – Известия Императ. АН, 1912, N 11, 715-726.

Базалюминит (быв.) = фельшёбаниит(фельшёбаньяит)

Фельшёбаниит (фельшёбаньяит) = базалюминит. [“2-ой карьер”], Подольск, к Ю от Москвы, Россия. Образец ФМ (М-31148, В.И. Степанов). Фото: © А.А. Евсеев.

Кальцит-Ni. Подольск, к Ю от Москвы, Россия. Образец ФМ (М-31149, В.И. Степанов). Фото: © А.А. Евсеев.

Таковит, айдырлит на известняке. Подольск (карьер на лев. бер. р. Пахра выше ж.-д. моста), к Ю от Москвы, Россия. Образец: ФМ (М-31151, Степанов В.И., пост. 1988 г.). Фото: © А.А. Евсеев.

Фельшёбаниит(фельшёбаньяит) = базалюминит (быв.)–см. выше

Ярозит. Конкреции в глине. Новоподольский карьер (на лев. бер. р. Пахра ниже ж.-д. моста), к Ю от Москвы, Россия. Образец: ФМ (М-31143, Степанов В.И., пост. 1988 г.). Фото: © А.А. Евсеев

Река Пахра, Подольск. На левом берегу за железнодорожным мостом (ниже по течению) был Новоподольский к-р, а в ~ 300 м выше по течению от точки съёмки – “2-ой карьер” (уже не существует), где В.И. Степанов в 1950-70-ые гг. обнаружил айдырлит и таковит (образцы в Мин. музее им. А.Е. Ферсмана РАН). 2012.07.21. Фото: © А.А. Евсеев.

Схема расположения двух из нескольких карьеров района Подольска (в 1970-ые гг.), где В.И. Степановым были найдены минералы никеля, базалюминит, ярозит и др. “2-ой карьер” уже давно не существует, Новоподольский к-р [Выползовский карьер] – теперь тоже почти засыпан отходами.

1. Пахра р. 2 Выходы известняков [Выползовский карьер], Силикатная. 2012.07.28. Фото 1-2: © А.А. Евсеев.

На въезде в карьер надпись: “Восстановление нарушенных земель на площади старого отработанного Выползовского карьера Подольского месторождения известняков с использованием строительных отходов и грунтов”. Силикатная. 2012.07.21. Фото: © А.А. Евсеев.

Май, минералы и хоккей

До сих пор остается загадкой происхождение никелевой минерализации (кальцита-Ni) в известняках Центр. России. Её отмечали в районе Подольска уже в начале XX-ого

века (Ф.А. Николаевский и А.Е. Ферсман). В.И. Степанов в 1957 г. обнаружил в одном из карьеров и другие редкости – айдырлит, таковит. Лучшие и, возможно, последние находки были сделаны им спустя более 20 лет, в мае 1979 г. Тогда В.И. решил отыскать эту точку и предложил мне присоединиться к нему. В одно прекрасное воскресное утро я оказался в заброшенном карьере на левом берегу Пахры. Понадобилось время, чтобы найти тот “пятачок” (~2х3 м), а потом еще несколько часов работы, чтобы докопаться до коренных известняков. Вечером был хоккей ( в Москве завершался чемпионат мира), я уехал, а Виктор Иванович остался работать и образцы, найденные им в тот день, стоят на витрине “Минералы Подмосковья” в .музее им. А.Е. Ферсмана. Но игру Харламова и Якушева надо было видеть! И тогда нельзя было с помощью компьютера снять гол, как я это сделал недавно. (А. Евсеев).

1. Ярозит. Конкреции в глине. Новоподольский карьер, к Ю от Москвы, Россия. Образец: ФМ (М-31143, Степанов В.И., пост. 1988 г.). 2. Таковит, айдырлит на известняке. Подольск (карьер на лев. бер. р. Пахра выше ж.-д. моста), к Ю от Москвы, Россия. Образец: ФМ (М-31151, Степанов В.И., пост. 1988 г.). 3. В.И. Степанов на обнажении с базалюминитом. Новоподольский карьер, Подольск , к Ю от Москвы.[Июнь 1975 г.]. Фото 1-3: © А.Евсеев

1. Валерий Харламов.1981.03.12. Фото : © А.Евсеев 2. Гол-шедевр! Микаэль Гранлунд обыграл за воротами Куликова, положил шайбу на крюк и закинул ее в ближнюю от себя “девятку”. Играют сборные России и Финляндии. Полуфинал чемпионата мира (телетрансляция). 2011.05.13.

Подольск и река Пахра. Фото: © А.А. Евсеев.

В Подольске , на левом берегу Пахры (на снимке – справа) был “2-ой карьер”. 20 12.07.21. Фото: © А.А. Евсеев.

Где-то здесь был “2-ой карьер”, где В.И. Степанов в 1950-70-ые гг. обнаружил айдырлит и таковит (образцы в Мин. музее им. А.Е. Ферсмана РАН). Подольск, левый берег Пахры выше жел.-дор. моста. 2012.07.21. Фото: © А.А. Евсеев.

Памятник Екатерине Великой в Подольске. “Всемилостивейше повелеваю переименовать городом экономическое село Подоль…”. Из указа императрицы Екатерины II от 5 октября 1781. Фото: © А.А. Евсеев.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛОВ

2-ой карьер

Новоподольский к-р

Пахра р.

Из истории находок

1947 г. – находка В.И.Степановым дельвоксита в окрестностях г. Подольска и начало его деятельности по пополнению списка минералов Подмосковья (Фекличев В.Г., 1998).

1955 г. – публикация Л.М. Лебедевым и В.И. Степановым минералогического исследования Ni-кальцита из Подольска, о разновидностях там аллофанов и находке пиролюзита.(Фекличев В.Г., 1998).

1960 г. – публикация В.Д. Тимофеева об обнаружении киновари (Подольский карьер и др), золота (Полотняный Завод), халькопирита и циркона (Елецкий карьер) и других акцессорных минералов в известняках Русской платформы.(Фекличев В.Г., 1998).

Из публикаций

Иванов А.П. Материалы для минералогических и геологических экскурсий в окрестностях Москвы. – Естествознание и география, 19О7, N 2, 54-69; N 3, 42-6О.

Лебедев Л.М. и Степанов В.И. Никельсодержащий кальцит из Подольска. – Труды Минералогического музея АН СССР, 1955, вып. 7, 158-161

Николаевский Ф.А. Об аллофаноидах из окрестностей Москвы. – Известия Императ. АН, 1912, N 11, 715-726.

Тимофеев В.Д. Киноварь, золото, халькопирит и циркон в известня-ках Русской платформы. – Доклады АН СССР, 196О, т. 131, N 2, 395-397

Районы

к В и ЮВ от Москвы

В.И.СТЕПАНОВ

И МИНЕРАЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

В.Г.

ФЕКЛИЧЕВ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ ПОДМОСКОВЬЯ “Среди минералов”(альманах).

М. , 1998, с.103-112.

6—Россия

_Европ.ч.—\—Тиман

–\ Подмосковье —Московская

обл.–Пахра р. –Подольск \ Центр

Европ. части–Курская обл. \ Поволжье–Самарская

Лука–Водинское м-ние–\

Северный Кавказ–Белореченское

м-ние –Тамань –Тырныауз

Заметки – А – Б – В – Г – Д – Е – Ж – З – И – Й – К – Л – М- Н -О – П – Р – С – Т – У -Ф – Х – Ц – Ч – Ш Щ – Э – Ю – Я – za – zaa

© Александр Евсеев, 2003 – 2019. © Фото: принадлежит авторам, 2019

Источник

Историк-краевед Александр Лаврентьев организовал небольшую экспедицию в Девятовские каменоломни – они же «Силикаты», которые находятся в Подольске недалеко от железнодорожной станции «Силикатная». Он рассказал «РИАМО в Подольске», какие артефакты там можно найти и почему не стоит ходить туда без опытного проводника.

Соляные пещеры в Подольске: где находятся и сколько стоят >>

– Как на Руси добывали известняк?

– Строительство на Руси из белого камня – известняка – началось еще в XII веке. Из него сложены сохранившиеся до наших дней знаменитые строения – например, Успенский собор московского Кремля, различные церкви и старинные палаты, а также сохранившийся кусочек Китайгородской стены – в подземном переходе на улице Варварке.

Подавляющее большинство белокаменных зданий Древней Руси строилось в полубутовой технике. Из обтесанного известняка возводятся две стенки-облицовки – внутренняя и внешняя, а промежуток между ними является забутовкой, так как заполняется бутом – обломками камня, кирпича и булыжниками, а затем заливается известковым раствором. Стена Серпуховского кремля была построена именно так, а не выложена целиком из белокаменных блоков.

Добыча блочного известняка велась закрытым способом, а на бут и известь – открытым, то есть карьерами. Но после XVI века появляются частные каменоломни, и добывать бут открытым способом становится нерентабельно – приходится выкупать или арендовать земли. Поэтому в более позднее время каменоломни становятся преимущественно закрытого типа, где бут добывался и хранился прямо внутри каменоломен на выработках.

©

Feu_Fledermaus

– Расскажите о подольских каменоломнях.

– Двойное название каменоломен объясняется просто: «Девятовские» – от населенного пункта Девятское, в котором они собственно и находятся, «Силикаты» – от ближайшей железнодорожной станции «Силикатная», за одну остановку до станции «Подольск».

История подольских «Силикатов» начинается в XVIII веке, когда на берегах рек Десны, Пахры и Мочи были заложены каменоломни с целью добычи известняка и базальта для строящейся Москвы. Мягкие породы под воздействием времени образовали пустоты — естественные пещеры, которые позволили быстро организовать добычу.

Наиболее интенсивное развитие Девятовских выработок пришлось на вторую половину XIX века, когда потребность в строительных материалах многократно возросла – Москва отстраивалась после Отечественной войны 1812 года. Штреки закладывались бессистемно, и очень скоро общая протяженность каменоломен составила более 20 километров. Система проходов становилась все более запутанной, все чаще случались обвалы, и к началу XX века каменоломни были окончательно заброшены.

Во время Второй мировой войны в «Силикатах» было оборудовано бомбоубежище. В 1960-х годах появилось новое модное увлечение – спелеология и диггерство. Разгорелся интерес к Девятовским каменоломням.

В начале 1990-х годов вход был частично засыпан в связи с запланированным строительством элитного дачного поселка. Однако очень скоро энтузиасты его откопали и снова стали организовывать «заброски» – двух-трехдневные походы в «Силикаты». По сей день там можно увидеть штреки, прорубленные более 150 лет назад, рельсы, по которым передвигались вагонетки с породой, подпирающие штольню балки и многочисленные надписи, сделанные в разное время спелеологами и искателями приключений.

Директор завода «Пеликан»: «Читайте этикетки продуктов с лупой!» >>

©

Feu_Fledermaus

– Почему вы решили организовать осмотр каменоломен?

– Мной руководил интерес, а не охота за впечатлениями. Восторг при первом спуске в каменные подземелья обычно испытывает прекрасная половина человечества.

За «Силикатами» прочно закрепилась слава музея горного дела рубежа XIX–XX веков. Там можно увидеть сохранившиеся рельсы, аутентичные надписи на стенах, целый музей интересных находок. На переднем крае разработок хорошо видны остатки разработок камня. Там есть как полностью железные, так и деревянные с прибитой поверх железной лентой рельсы – видимо, сохранились с конца XIX века. Они проложены только в отводных штреках.

– Почему вы решили организовать экспедицию зимой?

– Я не профессионал, но мы прочитали, что зимой грунт замерзший и потому более крепкий – меньше риск обвалов. С началом оттепели и таяния снегов в пещеры категорически запрещается спускаться.

Градусника у нас с собой не было, но, как пишут, температура в каменоломнях держится около плюс 8 градусов. Думаю, это так, потому что в спецовке, похожей на ту, в которой работают электрики, чувствуешь себя достаточно комфортно.

Бросить все: подольчане о том, как ушли от цивилизации >>

©

Feu_Fledermaus

– Как вы готовились к экспедиции?

– Мы давно обсуждали возможность отправиться в каменоломни, чтобы увидеть их своими глазами. Понимая, насколько это сложно и опасно, особенно после прочтения в интернете многочисленных отчетов туристов, мы очень тщательно готовились к спуску под землю. Были моменты, когда хотели все отменить. Тем не менее, в минувшие выходные спустились в «Силикаты».

Немало времени и сил потребовала подготовка экипировки. Взяли несколько фонариков, запасные аккумуляторы, подобрали немаркую одежду и резиновые сапоги. Каждый участник взял с собой распечатанную схему пещер. Взяли хозяйственные перчатки и наколенники, так как низких мест в каменоломне много – часто приходится передвигаться ползком или на четвереньках. Также взяли непромокаемые мешки для вещей без всяких лишних завязочек, чтобы не цеплялись во время перемещений по узким лазам ползком. Пыли там очень много, друзья тратили много сил на защиту фототехники от грязи.

– Сколько человек приняло участие в экспедиции?

– Нас было четверо. Хорошо, что не собралось больше, потому что во время спуска очень сильно переживаешь за всех своих друзей – вдруг что-нибудь обвалится или еще что-то случится.

Для меня это был не первый спуск: накануне поездки я вспоминал, как мечтал побывать в пещерах, и первыми для меня стали Кольцовские каменоломни.

Граффити‑художник Илья Демченко о «ляпах», курьезах и планах на будущее >>

©

Feu_Fledermaus

©

Feu_Fledermaus

©

Feu_Fledermaus

– Как далеко вам удалось зайти?

– Мы пробыли в каменоломне около четырех часов. Планировали пройти не далее 500 метров в одну сторону, но одна из участниц экспедиции сказала, что увиденного ей мало и она хочет продолжить осматривать пещеры дальше. В результате мы преодолели около 2-3 километров в обе стороны.

Глубина входа в пещеру 5 метров. Низких мест, где приходится пробираться на коленях, очень много. Все тоннели находятся в одной горизонтальной плоскости. Общая протяженность системы – около 11,7 километров.

– Что было самым опасным?

– Единственная связь с окружающим миром из этого подземелья – это узкий лаз, который можно преодолеть только ползком. И это самый опасный участок, далее мы избегали опасных мест. Хорошо бы, чтобы входов в каменоломни было хотя бы два, а то небольшая подвижка грунта может закрыть единственный вход навсегда.

©

Feu_Fledermaus

– Что интересного вы там нашли?

– Так как бут добывался и хранился прямо внутри каменоломен на выработках, мы увидели кладку вдоль стен, брошенные обработанные блоки известняка, готовые к подъему на поверхность. Кажется, будто работа кипела буквально вчера, но вдруг объявили, что известняк больше не нужен. Я не слышал, чтобы еще в каких-то каменоломнях можно было увидеть остатки рельс. Кстати, перед нашим спуском в «Силикаты» из них выбиралась группа туристов примерно из шести человек.

– Туристы бережно относятся к неохраняемым пещерам?

– Внутри мусора мало, в некоторых местах стояли мешки с собранным мусором. Только как их будут вытягивать на поверхность – непонятно. Небольшое количество мусора обычно объясняют тем, что подольские «Силикаты» – очень низкая система каменоломен, по которой лазать неудобно. Этим же объясняют и сохранность в их коридорах многочисленных старинных артефактов.

©

Feu_Fledermaus

– Можно ли открыть подольские каменоломни для массового посещения?

– Диггеры считают эти пещеры уникальными, их устраивает текущее состояние этих заброшенных каменоломен, они будут защищать свои «просторы». С другой стороны, лично я удивлен такому бесконтрольному существованию этого опасного объекта. Туда даже с детьми ухитряются лазить, фотографий в интернете достаточно. Лично я бы никому не посоветовал спускаться туда – слишком опасно.

Если профессионал обследует пещеры, возможно, какие-то их участки могут признать стабильными, но я в этом сомневаюсь. Здесь не велись работы более века. Если где-то в мире и организуют музеи в бывших каменоломнях, то наверняка там никогда не переставали следить за состоянием тоннелей.

Максимально, что можно сделать – это аккуратно извлечь из подольских каменоломен некоторые фрагменты вагонеточных путей и сохранить их в музее.

Источник