Какие полезные ископаемые есть в каменске уральском

Наш край – не гнилая тундра, лысая степь или угрюмая тайга. Радуют сердце скалистые берега рек, таинственные своды пещер, шелест озёрной глади, шёпот березового колка.

В прошлые века известные учёные и государственные деятели, среди которых В.Н.Татищев, В.И.Геннин, П.С.Паллас, И.И.Лепёхин, И.П.Фальк, А.П.Карпинский проявляли не случайный интерес к Каменскому району – уральскому природному феномену… Железной руде обязано появление города Каменска-Уральского. Мать-природа к нашему краю не повернулась спиной. Особенно много было наворочено лимонита. Рудознатцы буквально спотыкались о куски бурого железняка. Игумен Далматовского Успенского монастыря Исаак правильно оценил обстановку. Устройство железоделательного предприятия на найденной руде отвечало экономическим интересам монастыря и запросам всего уральского населения. Без железных изделий крестьянствовать сложно.

Как известно, первый железоделательный завод на Урале был Ницинский. Какой-то туринский татарин в 1628 году указал на железную руду по реке Нице. В одночасье, в 1631 году, построили завод, который приказал долго жить: руда через шесть лет закончилась, а завод дотла сгорел. Вторым по счёту был Пыскорский завод в Прикамье, где плавили медь. С 1640 года завод проработал семнадцать лет, пока не закончилось привозное сырьё. Третьим заводом был Тумашёвский в Ирбитском уезде. Плавильщик Дмитрий Тумашёв в 1669 году нашёл железную руду на реке Невье. Был построен завод, но и он проработал один десяток лет.

На левом притоке Исети – реке Каменке, метко названной далматовскими рудознатцами Железенкой, завод, построенный Исааком в 1682 году и насильно преобразованный в Каменский казённый чугунолитейный завод, просуществовал до своего официального закрытия в 1926 году. За весь период работы руда была своя, что лежала «за околицей». Кроме Разгуляевского, Закаменного и Логовского рудников, железную руду добывали в окрестных деревнях. Разведка руды не производилась. Копали там, где была обнаружена красная глина.

Например, в деревне Сипаве руду добывали на огородах, и каменский предприниматель Толшмяков огороды скупал, спаивая мужиков водкой. Добывали руду деревянными кайлами и клиньями, доставали руду бадьями и корзинами с помощью ворота. Копали шурфы до шестнадцати сажен глубины. Креплений не было. Делали выборку породы сводом. В шахтах часто бывали обвалы. Цепь железорудных месторождений тянулась вдоль реки Багаряк, и для вывоза руды от станции Синарской в 1916 году была проложена железнодорожная ветка протяжённостью тридцать три версты. Одновременно с заводиком – домницей, в излучине реки, неподалёку от места впадения Каменки в Исеть, появляется Каменская слобода, основанная крестьянами-переселенцами Далматовского монастыря.

Вначале слободу величали Железенским посельем или Далматовской заимкой. Позднее слобода стала называться Каменской волостью Камышловского уезда Пермской губернии, а в советское время – посёлком Каменск и городом Каменском – Уральским.

В 1699 году домница и слобода отошли в казну. В петровские времена по ряду причин поселение приобретает не столько заводской, сколько крестьянский облик, а к концу девятнадцатого века – купеческое лицо. Поскольку природа оказалась щедрой, исконный металлургический облик Каменска был восстановлен вводом в строй Уральского алюминиевого завода, работавшего на базе местных бокситов…

Список богатств родного края можно продолжить. Ещё в семнадцатом веке за сокрытие найденной природной кладовой полагалась смертная казнь. Петровские указы поощряли частную инициативу, но взыскивали за нерадивость. Так, в период правления императрицы Елизаветы Петровны, старообрядец уральского селения Шорташ Ерофей Марков, искавший в пышминских лесах горный хрусталь для украшения икон, случайно нашёл кварц с вкраплениями золота.

Сенсационную находку он передал властям, но место находки напрочь забыл. Марков двадцать шесть лет находился под следствием, пока ему вновь «не пофартило». За свою рассеянность первооткрыватель рудного золота был прощён и отпущен на все четыре стороны.

Между тем, след далматовских рудознатцев в истории геологических открытий не прослежен, и эта тема ждёт своего исследователя. Надо заметить, что владения Далматовского монастыря не ограничивались заводом-домницей, дача охватывала солидный кусок реки Исети, реку Каменку до устья речки Белой, низовье Камышенки. По берегам рек и сейчас виднеются старинные шурфы, сделанные явно специалистами монастыря. И не они ли первооткрыватели жёлтого металла на Урале?

С потерей завода на Каменке, монастырь потерял золотые россыпи Камышенки и Исети. В восемнадцатом и девятнадцатом веках, ориентируясь по отметинам рудознатцев, старатели-хищники шарили по распадкам Синары и Багаряка, промывали песок Камышенки и исетского левобережья у деревни Шилово и села Маминского. Здесь со временем возникла государственная золотодобыча. Жёлтый металл мыли и у деревень Вторая и Третья Красногорска.

В советское время на месте будущего Уральского алюминиевого завода, работая по старинке, миасская контора «Уралзолото» силилась превысить плановые рубежи по намыву золота и платины, но, посчитав, что добыча не рентабельна – работу прекратила. О знании дела монастырскими рудознатцами говорит и такой факт. В царствование Анны Иоанновны, при разработках бута – камня для строительных нужд Далматовского монастыря, была найдена руда, которая на вид «светло зелена, а возьмёшь на руки, то тяжеле чугуна».

Из найденного на реке Тече пироморфита, путём капеляции (капеляция, купеляция, ж. Спуск золота и серебра на капели со свинцом для отделения от меди, которая в соединении с ним уходит в капель. сл. Даль), рудознатцы извлекали серебро. Из таких вот отрывочных сведений следует, что монастырские служилые люди многое знали о полезных ископаемых исетского края, о найденном не объявляли, считая, что открытие «всё равно отберут», как это случилось с заводской дачей и домницей Железенского поселья.

Крестьяне деревни Боёвка, в свободное от полевых работ время, добывали жерновой камень – твёрдый кварцевый песчаник. Камень залегал на глубине до десяти сажен, вытаскивали его канатами на вороте. В ворот запрягали двух лошадей.

У селения Колчедан местные жители издавна добывали серный колчедан и изготавливали из него жернова и точила. А на левом берегу реки Исети, ниже устья Каменки, Ушков – бывший крепостной Демидовых построил в 1848-1861 годах фаянсовую фабрику. Глина добывалась на противоположном берегу реки Исети.

На заводе в одну смену на четырёх горнах работали восемь токарей, шесть горновщиков и шесть формовщиков. Изготавливали чайную и столовую посуду до полуметра в диаметре. Орнамент посуды был растительный или изредка с человеческими фигурами, панорамой завода. В Колчедане работник ушковской фабрики Шабров открыл мастерскую фарфорорвой и фаянсовой посуды. Белую глину для мастерской возили с реки Синары. Очень славилась окуловская глина, её посылали даже в Екатеринбург для изготовления формы печатей. Глину продавали в другие деревни, использовали для побелки.

На границе с Нижней, с землями мещеряков, возле дороги находился «Курень», где окуловские мужики пережигали лес на древесный уголь, необходимый для Каменского завода. Кроме глины, железной руды, древесного угля Окулова была знаменита белым песком. Купец Толшмяков просил продать песок, но сельское общество не согласилось.

С девятнадцатого века в Каменском заводе для местных нужд разрабатывался каменный и бурый уголь. Шахты располагались в черте посёлка и деревни Бродовской. Известно, что Одесса стоит на многокилометровом лабиринте выработок, сделанных в ракушечнике, ну, а Каменск – на угольных пластах, вкривь и вкось издолбленных шахтёрской кайлой.

Елизавета Григорьевна Медведева – инженер-геолог в годы Великой Отечественной войны изучила целебные серные воды и грязи Мазулинского озера – торфяника и предложила руководству города построить курорт-здравницу. Медведева также выдвинула гипотезу о наличии газа или нефти под городом. Через газету «Каменский рабочий» рассказывала горожанам о сокровищах речки Боёвки – редчайших на Урале минералах – монацитах, флюоритах, бериллах, месторождениях графита, кровельного сланца, молочного кварца.

За годы советских пятилеток более тридцати разведочных геологических партий стучали молотками вдоль берегов здешних рек, обнаружив ранее не ведомые запасы пирита, вольфрама, марганца, бокситов. Геологами И.И.Горским и Н.И.Архангельским составлены подробные карты отложений палеозоя и мезозоя…

И всё-таки, прояснив общую картину, наука не достаточно исследовала редкие минералы нашего края, их сырьевое значение. История геологического поиска показывает, что новые открытия ждут своего часа.

Бушуев Виктор Владимирович.

15.01.2003 года.

Источник

Древесный уголь являлся важной частью производственного процесса, и наличие леса играло большую роль при выборе мест для строительства металлургических предприятий. Истинными хозяевами лесных угодий были заводы. Не является исключением и Каменский чугунолитейный и железоделательный завод.

Древесный уголь являлся важной частью производственного процесса, и наличие леса играло большую роль при выборе мест для строительства металлургических предприятий. Истинными хозяевами лесных угодий были заводы. Не является исключением и Каменский чугунолитейный и железоделательный завод.

С пуском в действие Каменского завода у крестьян, приписанных к заводу, появилась тяжёлая обязанность: заготовка дров, выжег угля и его перевозка на завод.

К 1754 году было вырублено 554 кв. версты лесных угодий и получено 179691,5 короб угля. Лесов, пригодных для углежжения вблизи завода практически не осталось. [1]

Требовались новые лесные пространства. 24 июля 1755 года геодезист Яков Мельников заканчивает чертёж лесов Каменского завода. [2]

В левом нижнем углу имеется надпись: «Назначение лесов на угольное зжение и на протчие заводские потребности и Каменскому заводу и Шиловскому руднику считал по вырубке прежние с начала строения оных на сто лет чрез написанные урочища и учинено значит всем чертёж… сочинял геодезист Яков Мельников». Это огромная территория площадью 600 тысяч десятин (более 6000 кв. км).

На чертеже выделены реки Исеть, Пышма и Рефт и для наглядности обозначены города Асбест и Каменск- Уральский.

Указом от 31 июля 1755 года её Императорского Величества Самодержицы Всероссийской Елизаветы Петровны эта территория утверждена за заводом на 100 лет. [3]

В 1781 году при создании Пермского наместничества, был образован Камышловский уезд. Граница между Екатеринбургским и Камышловским уездами поделила дачу с севера на юг примерно пополам. Дача существовала длительное время, и даже в 20 веке лес здесь продолжали рубить и пережигать на уголь.

Как Вы знаете, в 1745 году крестьянин Ерофей Марков недалеко от речки Берёзовки нашёл жильное золото, в последствии оказалось, что это месторождение Мирового уровня, где к началу 19 века счёт добытого золота шёл уже на сотни пудов. В начале 19 века были открыты месторождения жильного золота на Южном и на Северном Урале, в Оренбургской степи. Нужно сказать, что по положениям того времени добыча золота в казённых дачах (Каменская) могла производиться только государством.

В Каменской даче одним из первых появился казённый Шилово-Исетский медно-золотой рудник. На плане Мельникова он уже обозначен. Добыча золота здесь производилась не долго. Добычу прекратили из-за убогого содержания золота. Позднее появился Смолинский золотой рудник. Год его открытия не известен, но в начале 19 века он уже действовал. Затем появился золотой рудник в районе села Некрасово. В северной же части дачи жильное золото будет найдено только к концу 19 века.

Новая страница в золотопромышленности была открыта в 1814 году, когда штейгер Берёзовских золотых приисков Брусницын открыл россыпное золото. В течение 10 лет были найдены золотые россыпи более чем в 100 местах на Урале. Разведка золота активно шла повсеместно. В Каменской даче она производилась 6-м отделением Берёзовского завода. В первой половине 19 века были открыты золотопесчаные прииски: Воицевский и Коковинский на реке Исеть, 5 приисков на реке Пышме в районе Белояркого (Белоярский, Ерзовский, Двухлогский, Ялунинский и Ольховский) и один прииск Николае – Рефтинский на реке Рефт, в устье речки Стриганки.

На большее сил у казны не хватило, и хотя разведка продолжалась до 1858 года, новых приисков больше не появилось. Мало того, государство вообще вышло из этого промысла. Наступила пора частной золотодобычи.

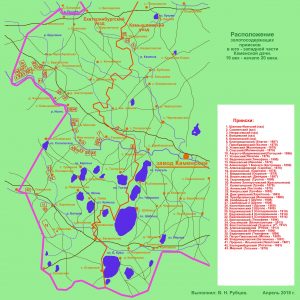

В 1870 году издаётся новый Устав о частной золотопромышленности. Главное изменение заключалось в том, что частным лицам было разрешено заниматься золотым промыслом в казённых дачах. Если в других дачах частные прииски уже действовали, то в Каменской даче разведку и золотодобычу разрешили только с 1августа 1878 года, да и то только южнее реки Пышмы. Уже в 1878 году было 36 заявок, но отводов оформлено только 9. В 1879 – 27 заявок, но только 7 отводов. В 1880 – 19 заявок, отводов — 3. Последние участки были оформлены в 1914 году. [4] По правилам, если отвод не был сделан в двухгодичный срок, то заявленный участок сдавался в казну и позднее у него мог появиться другой хозяин. Где располагались участки? На плане Вы видите: это река Исеть, Багаряк, Каменка, Сосновка, ложки, ручьи, ключи, выгоны сёл и деревень. На плане более 40 отведённых участков. Нельзя сказать, что все прииски активно работали: одни из них сдавались в казну, как и заявленные, но не отведённые, другие стали объектами купли-продажи, добыча золота на которых могла и не начаться. Кто владел приисками? Как мужчины, так и женщины. Чаще всего это купцы, мещане, иностранцы. Но были и крестьяне. Большинство владельцев, получивших участки, были уже опытными золотопромышленниками, имели прииски на других территориях – либо на юге, либо на севере, где частная золотопромышленность уже была разрешена. Во время первой Мировой войны золотопромышленники освобождались от призыва. Появились так называемые «столбопромышленники» — это те, кто приобретали участки ради освобождения от призыва.

По южной части дачи дана общая картина расположения приисков. Требуются уточнения привязки приисков к местности, размеров приисков, владельцев, даты отводов. Все эти данные есть в архиве ГАСО в фонде 59.

В течение 1880 года Главный начальник Уральских горных заводов неоднократно обращается к Министру финансов с просьбой открыть для частной золотопромышленности и часть Каменской дачи, находящуюся севернее реки Пышмы. Просьба обосновывалась тем, что «казённая добыча золота прекращена, леса изрежены порубками и пожарами». 1 марта 1881 года такое разрешение было получено. Стали поступать заявки на отвод. Тут выясняется, что граница между Каменской и соседней Берёзовской дачами существует формально. Уже начавшиеся отводы участков пришлось остановить. К 1884 году границу восстановили. [5]

1884 год можно считать началом золотой лихорадки.

С 1 мая 1884 года, наконец, разрешается производить разведку и добычу золота на всей территории Каменской дачи. Десятки разведочных партий вышли на разведку. На одно и то же место претендовало несколько человек – время заявки иногда отличалось на несколько минут. В этом случае принималась старшая заявка.

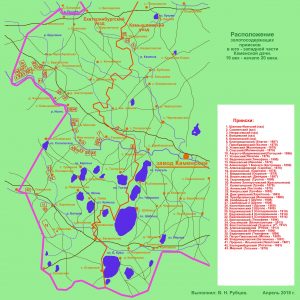

За год был произведён отвод 14 новых приисков, а заявок было около 130. 1885 год: заявок – 57, а отводов – 24. 1886 год – заявок 19, отводов – 18.. Постепенно количество открываемых новых приисков уменьшилось до 4 – 6 в год. На этом плане показано расположение золотосодержащих приисков в северной части Каменской дачи на начало 20 века. На плане нет только двух приисков: один — под названием «Опереточный» (принадлежал Розе Марии Фанкгаузер, открытый в 1885 году в восточной части дачи, в выгоне села Филатовского); второй под названием «Александровский» (принадлежал купцу Соколову, открытый в 1879 году у села Калиновского). [6] [8]

Я больше не буду отнимать Вашего времени на перечисление названий и владельцев. Это подробно приводится в материалах конференций Рефтинского объединения родоведов и краеведов, которые можно найти на этом сайте.

Приведу для примера данные о количестве добытого золота за 1884 год по некоторым приискам.

Преображенский (И. Белобородов) река Багаряк – более 1 пуда;

Никольский (Е. Черных) река Крутиха, пр. Пышмы – более 1 пуда;

Спасский (К. Шмитц) река Ольховка, пр. Пышмы – около 1 пуда;

Александровский (Гельмих) р. Грязнушка, пр. Пышмы – около 1 п.;

Казанский (Е. Черных) р. Грязнушка, пр. Пышмы – более 35 ф.;

Введенский (Е. Ошурков) река Сосновка – более 29фунтов; Французский (Де-Граншан) р. Журавлиха, пр. Пышмы – более 10 ф.; Алексеевский (Подсосова) р. Роговая, пр. Б. Рефта – более 3 ф.; Константино-Анненский (Каттенбуш) р. Ельничная, пр. Пышмы – 65 зол.; Многотрудный (Каттенбуш) р. Пышма – 47 зол.; [7]

Как видите, добыча составляла от нескольких сотен грамм до десятков килограмм.

В начале 20 века добыча начинает снижаться. Основная причина — истощение песков: старые богатые прииски уже отработали, а новых не нашлось. На снижение добычи сказалось и нехватка рабочих. Открытые к этому времени асбестовые прииски, где заработки были надёжней, собирали до 12 тысяч крестьян.

В начале первой Мировой войны работы на золотых приисках практически прекратились, несмотря на льготы для золотопромышленников (освобождение от воинской службы). На действующем в 1916 году прииске Лоскутном № 1 на речке Каменке работало всего 8 человек. После революции частные прииски, оставшиеся без хозяев, прекратили существование. Небольшие бригады старателей ещё работали какое-то время, но в 1941 году всё прекратилось.

Доклад был представлен на конференции УИРО в городе Каменске – Уральском 21 апреля 2018 года

В. Н. Рубцов

Список использованной литературы:

- ГАСО Ф. 25, оп. 2, № 6747;

- ГАСО Ф. 59, оп. 15, № 29;

- ГАСО Ф. 25, оп. 2, № 6759;

- ГАСО Ф. 59, оп.4, 5, 9;

- ГАСО Ф. 43, оп. 4, № 287;

- ГАСО Ф. 59, ОП. 9, № 2154;

- ГАСО Ф. 43, оп. 4, № 317;

- ГАСО Ф. 59, оп. 5, № 14350.

Источник

Краеведческий музей на соборной площади

Город Каменск-Уральский, наверное как и большинство уральских и сибирских городов, изначально возник как поселение при заводе, расположившимся на территории богатой полезными ископаемыми, в частности железными рудами. Нарвский конфуз, как называл поражение русской армии от шведов Пётр I, привёл к тому что полностью была потеряна вся артиллерия, недостаток стратегического материала – железа, подтолкнул первого русского императора на такой непопулярный шаг как переплавка церковных колоколов, но даже это не решало проблему, нужно было больше пушек.

Памятная доска в честь основания города

В итоге земли богатые железными рудами, чуть менее чем 20 лет назад переданные близлежащему монастырю, были изъяты обратно в казну и здесь был заложен чугунолитейный завод, давший начало Каменскому заводу – будущему Каменск-Уральскому.

Река Каменка – географическая граница Сибири и Урала

Река Каменка – географическая граница Сибири и Урала

Река Каменка – географическая граница Сибири и Урала

Река Каменка – географическая граница Сибири и Урала

Город мало бы отличался от большинства подобных городов Урала и Сибири, если бы не одна особенность. Река Каменка, давшая название городу, является географической границей Сибири и Урала. Сибирская сторона Камени, т.е. Урала, так говорили про город раньше, подчёркивая его переходное местоположение. Было выдвинуто предложение, из среды общественности, на плотине реки Каменки установить памятный знак на границе двух географических регионов. Но пока данная инициатива не была воплощена в реальность.

Пушка установленная в честь мастеров чугунного литья

Пушка установленная в честь мастеров чугунного литья

Пушка установленная в честь мастеров чугунного литья

Пушка установленная в честь мастеров чугунного литья

И так получилась что знаменитая пушка, ставшая во многом символом города, символизирующая вклад мастеровых-умельцев в многочисленные победы русского воинства, стоит на сибирской стороне реки. Так же каменскими мастерами были отлиты колокола для восстановленного Воскресенского собора Старой Руссы.

Сибирская часть города является более молодой. Здесь расположены спальные районы города, а также проходит линия Транссиба, соединившего европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Памятник железнодорожникам

Памятник железнодорожникам

Здесь находится на вечной стоянке паровоз. Это признание заслуг железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, своим самоотверженным трудом, внёсших неоценимый вклад в победу.

Река Исеть

Река Исеть

Река Исеть

Историческая часть города расположена на его уральской стороне, в междуречье Каменки и Исети, притоком которой она является. До момента впадения Каменки в Исеть, та географически находится на Урале, после уже в Сибири.

Чиров лог

Чиров лог

Чиров лог

В годы Крестьянской войны 1773-75 годов, город был взят атаманом Чирой, а местные рабочие отлили для армии Пугачёва несколько пушек и несколько пудов ядер. Место где стоял лагерем атаман с тех пор зовётся Чиров лог.

Свято-Троицкий собор

Здесь же располагаются памятники архитектуры, такие как например Свято-Троицкий кафедральный собор, каменное строительство которого было закончено в 1813 году. Освящение которого совместили с благодарственным молебном в ознаменование изгнания Наполеона из России.

Здание чугунолитейного управления

Здание казённого чугунолитейного управления сейчас является частью краеведческого музея.

Но установление памятного знака о границе между Сибирью и Уралом ещё впереди.

Рекомендуемые статьи: Место где границы океанов проходят по суше II Самый древний русский город II Сим – родина отца русского атома II Гусь-Хрустальный – некогда столица российских стеклодувов

Понравилась статья – выбирайте палец вверх, Ваша положительная оценка внесёт вклад в развитие канала.

Источник