Какие полезные ископаемые есть на сибирской платформе

В пределах Сибирской платформы находятся разнообразные и богатейшие месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, приуроченных к отложениям фундамента и чехла.

Железо. Железорудные месторождения концентрируются в трех крупных районах. Южно-Алданский , или Южно-Якутский, район находится в пределах Алданского щита. Магнетитовые железистые кварциты залегают в протерозойских отложениях. Ангаро-Питский железорудный район находится в восточной части Енисейского кряжа, где осадочные гематитовые и гидрогематитовые железные руды связанны с песчано-глинистыми отложениями рифейского возраста. Рудные залежи в форме крупных линз и пластов образуют целый ряд месторождений и залегают недалеко от поверхности. Ангаро-Илимский район располагается в Иркутской области. Месторождения железа контактово-метосоматического типа. Рудные залежи приурочены к контактам трапповых интрузий в силурийских отложениях.

Многочисленные месторождения железа обнаружены в бассейнах рек Подкаменной Тунгуски, Бахты, Летней, Северной и Анакит.

Медь и никель. Одно из медноникелевых месторождений находится в районе Норильска. Из руд Норильской группы месторождений извлекают не только медь и никель, но и кобальт, платиноиды, серебро и селен.

В западной части Алданского щита открыто крупное Удоканское месторождение медистых песчаников, связанное с терригенными толщами нижнепротерозойской удоканской серии.

Алюминий. Группа месторождений Енисейского кряжа, где бокситы залегают в карстовых полостях мел-палеогеновой коры выветривания.

В докембрийских отложениях широко распространены нефелинсодержащие породы – силлиманитовые и дистеновые сланцы, содержащие большое количество глинозема, которые могут быть использованы для извлечения из них алюминия.

Золото. Месторождения золота находятся в южной части платформы на Алданском щите. Месторождения россыпного золота и золота кварцевых жил в докембрийских породах.

Алмазы. В центральной части платформы в Западной Якутии. В 1954 г была открыта первая кимберлитовая трубка алмазоносная. Центр добычи алмазов – город Мирный. Разрабатываются три кимберлитовые трубки «Мир», «Удачная», «Айхал».

Исландский шпат – важнейшее сырье для радио и оптической промышленности – широко развит в пределах Тунгусской синеклизы, где он залегает в виде гнезд в эффузивах трапповой толщи.

Каменная соль – в отложениях нижнего кембрия, в районе Иркутска.

Графит – месторождения в нижнем течении Нижней Тунгуски, в долине Курейки.

Уголь – месторождения в Тунгусской синеклизе в отложениях палеозоя, юры и мела.

Ленский угольный бассейн приурочен к Предверхоянскому краевому прогибу и Вилюйской синеклизе.

Южно-Якутский угольный бассейн связан с юрскими отложениями на Алданском щите, где они залегают в Чульманской и Токинской впадинах.

Иркутский угольный бассейн приурочен к Иркутской впадине. Пласты угля юрского возраста достигают 25 м и разрабатываются открытым способом.

Канско-Ачинский угольный бассейн расположен в Канской впадине. Пласты бурого угля юрского возраста, мощность 100 м.

Нефть. Месторождения нефти в Непско-Ботуобинской антиклизе и Ангаро-Ленской ступени открыты в юдомских и кембрийских отложениях. Возможно их открытие в кембрийских отложениях Турухано-Норильской зоны и в Нижне- среднепалеозойских отложениях Тунгусской синеклизы.

Газ. Крупнейшие газовые и газоконденсатные месторождения обнаружены в Вилюйской синеклизе в юрских отложениях, а также в Усть-Енисейско-Хатангском прогибе.

Источник

Сибирская платформа, или. как её ещё называют, Восточно-Сибирская платформа, дабы отличать её от Западно-Сибирской, является одним из основных объектов изучения российской геологии. На её территории располагаются значительные залежи полезных ископаемых, кроме того, изучение её формирования и теперешнего состояния интересно с чисто научных позиций. Недра и форма рельефа Сибирской платформы волнуют умы уже не одного поколения ученых. Давайте и мы разберем основные вопросы, связанные с данным континентальным участком земной коры.

Географическое расположение

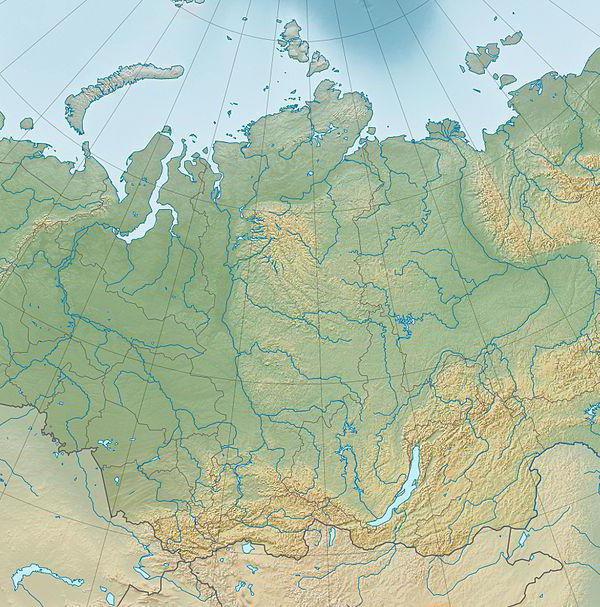

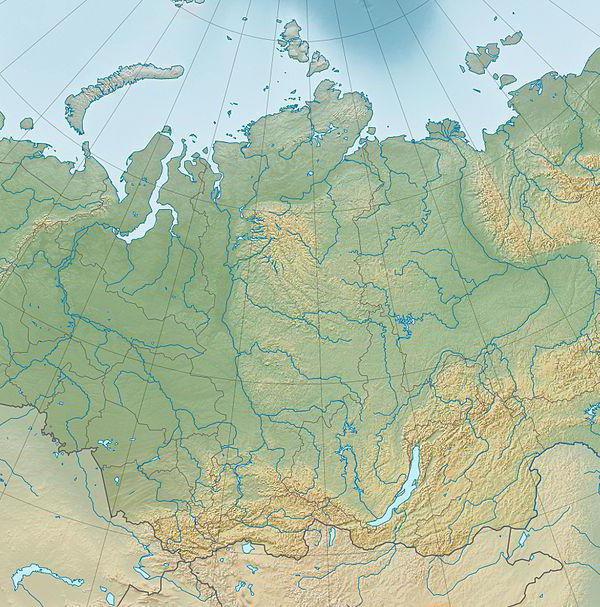

Прежде всего выясним, где географически располагается фундамент Сибирской платформы. Основной его массив расположен в восточной части российской Сибири на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На юге платформа доходит до территории Монголии.

С запада её естественной границей является русло реки Енисей, на севере – горы Бырранга на Таймыре, на востоке – река Лена, на юге – хребты Яблоновый, Становой, Джугдур, а также Прибайкальская система разломов.

В геологическом разрезе Сибирская платформа является составляющей Евразийской литосферной плиты и располагается в северо-восточной её части. На западе к ней примыкает Западно-Сибирская платформа, на юге – Урало-Монгольский пояс, на востоке – Западно-Тихоокеанский пояс, а на севере плещутся воды Северного-Ледовитого океана, которые большую часть года скрыты подо льдом.

История образования

Теперь давайте узнаем, как была образована соответствующая форма рельефа Сибирской платформы за миллионы лет геологических процессов.

Этот континентальный участок земной коры относится к типу древних платформ, или кратонов. В отличие от других формирований, она были образована ещё в докембрийский период, что подразумевает минимальный возраст таких образований в 541 миллион лет. Именно они послужили основой для образования континентов, став их ядром.

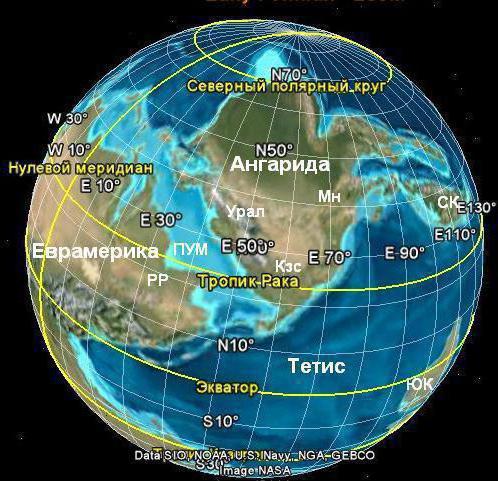

Сибирская платформа относится к лавразийскому типу. Это означает, что в мезозойскую эру она входила в состав материка Лавразия. Но намного раньше данного периода стала формироваться древняя Сибирская платформа. Форма рельефа стала намечаться ещё в архейскую эпоху, то есть не позднее 2,5 миллиарда лет назад. Правда, тогда она слабо напоминала современную. Формирование фундамента было закончено в начале протерозойской эпохи, в конце которой платформа покрылась мелким морем, значительно повлиявшем на образование осадочного чехла. В позднем ордовике на территории платформы был континент Ангарида. Позже он с другими материками Земли слился в единый континент – Пангею. В мезозое, как говорилось выше, Сибирская платформа вместе с Западно-Сибирской плитой и Восточно-Европейской платформой, после разделения Пангеи, образовали континент Лавразия. После ее распада Сибирская платформа стала частью Евразии.

Вот так примерно и формировалась Сибирская платформа.

Строение

Строение Сибирской платформы аналогично строению всех остальных древних платформ. В её основании находится фундамент, образованный ещё в архейскую и в начале протерозойской эпохи. Сверху фундамент прикрывает осадочный чехол из пород, образованный в более поздние эпохи, главным образом являясь продуктом магматической деятельности. Это обусловлено тем, что в древности это был регион с высокой вулканической активностью, и магма, вышедшая из недр земли, образовала чехол из траппов. Но в двух местах фундамент платформы все-таки выходит на поверхность. Выход докембрийских пород на поверхность принято называть щитами.

Щиты состоят из трех комплексов горных пород: зеленокаменные, гранулированные пояса, а также комплекс пара- и ортогнейсов.

Щиты Сибирской платформы

На территории Сибирской платформы существуют два щита – Анабарский и Алданский.

Алданский расположен в юго-восточной части платформы. В географии это место именуется Алданским нагорьем.

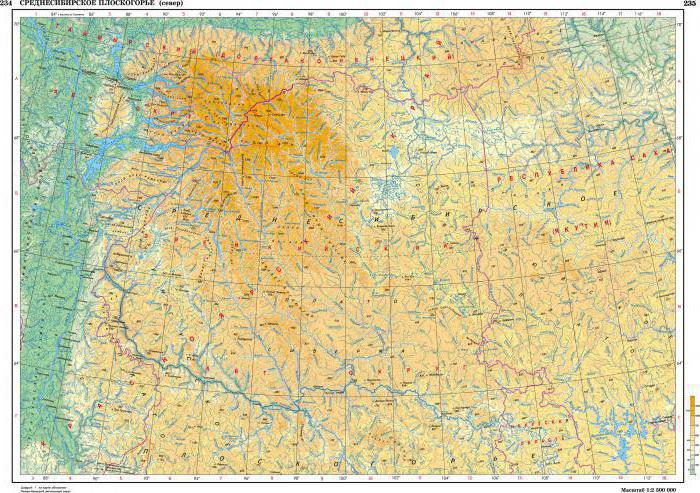

Анабарский щит значительно меньше по размерам и локализуется в северной части платформы на территории Среднесибирского плоскогорья, в месте, известном под названием Анабарское плато. Максимальная высота его над уровнем моря составляет 905 метров.

Среднесибирское плоскогорье

Теперь давайте посмотрим, как выглядит современный рельеф Сибирской платформы.

Основную часть территории занимает Среднесибирское плоскогорье. Тут прослеживается чередование невысоких кряжей и плато. Самая высокая точка плоскогорья – гора Камень. Она расположена на среднегорье Путорана и имеет высоту 1701 метр над уровнем моря. Но средняя высота Среднесибирского плоскогорья составляет всего 500-800 метров. Кроме того, на данном плоскогорье следует выделить Анабарское плато, о котором мы упоминали чуть выше. Оно представляет собой выступ Анабарского щита на поверхность. Самая высокая точка этого плато – 905 метров над уровнем моря.

На западе плоскогорье обрамляет Енисейский кряж, который одновременно служит границей и ему, и Сибирской платформе в целом. Его средняя высота равна 900 метров над уровнем моря, но максимума она достигает на горе Енашимский Полкан и составляет 1104 м. За Енисейским кряжем лежит Западно-Сибирская платформа.

На юге и юго-востоке границей Среднесибирского плоскогорья является Ангарский кряж. Средняя высота составляет от 700 до 1000 метров над уровнем моря, максимальная – 1022 м.

На востоке и северо-востоке Среднесибирское плоскогорье, а значит, и соответствующая форма рельефа Сибирской платформы, плавно переходит в Центральноякутскую равнину. По-другому она ещё называется Центральноякутской, или Лено-Вилюйской низменностью. На большей части её территории максимальная высота над уровнем моря не превышает 100-200 м, но на окраинах может достигать 400 метров.

Форма рельефа Сибирской платформы на внутренних водоразделах довольно сглажена. Поэтому высота данных водоразделов не превышает 400-600 метров. В частности, данное утверждение относится к границам бассейнов рек Ангары, Нижнего Вилюя и Тунгуски.

Другие элементы рельефа Сибирской платформы

На юго-востоке от Среднесибирского плоскогорья лежит Алданское нагорье. В отличие от перечисленных выше объектов оно не является частью плоскогорья, но, тем не менее, входит в состав Сибирской платформы, представляя собой выход на поверхность её кристаллического щита. Именно на территории Алданского нагорья расположена самая высокая точка Сибирской платформы, достигающая высоты над уровнем моря в 2306 метров. Но большая часть нагорья имеет высоту, не превышающую тысячи метров.

Форма рельефа Сибирской платформы на крайнем юго-востоке имеет гористый характер. Тут, на территории Хабаровского края, располагаются горы Джугджугур. Хотя средняя высота этого комплекса выше, чем Алданского нагорья, самый высокий пик Топко уступает по размерам наивысшей точке нагорья. Гора Топко имеет высоту всего 1906 метров над уровнем моря. Протяженность гор Джугджугур с северо-востока на юго-запад вдоль побережья Охотского моря составляет 700 километров.

Итак, мы в общих чертах узнали, какова форма рельефа Сибирской платформы.

Гидрография

Теперь остановимся на основных водных объектах Сибирской платформы. Как правило, их первоначальное расположение напрямую зависело от рельефа, а уже затем, после своего возникновения, реки и озера, которые в регионе имеются в довольно большом количестве, сами начинают влиять на формирование местности.

Крупнейшая водная артерия – Енисей – является естественной западной границей Сибирской платформы. Это одна из крупнейших в мире рек, длина которой составляет 3487 метров.

В значительной мере границей Сибирской платформы, только уже на востоке, является другая крупная река – Лена. Хотя частично она несет свои воды непосредственно по территории платформы. Её длина составляет 4400 км.

На юге Сибирская платформа на небольшом участке соприкасается с самым глубоким озером мира – Байкалом.

Среди других крупных водных артерий, протекающих по Сибирской платформе, следует выделить реки Ангару, Нижний Вилюй и Тунгуску.

Полезные ископаемые южной части Сибирской платформы

Теперь нам следует изучить полезные ископаемые Сибирской платформы. Нужно отметить, что мать-природа одарила ими регион в немалых количествах. Что же хранят недра Восточно-Сибирской платформы?

Алданский щит является настоящим хранилищем железных руд. Кроме того, на Алданском нагорье добывают также медь, уголь, слюду и даже золото.

Но самые больше запасы золота и алмазов расположены на территории Якутии, которая является настоящей сокровищницей России. В этой же республике на территории Ленского угольного бассейна добывают “горючий камень”.

Кроме того, добыча каменного угля происходит в недрах Тунгусского и Иркутского бассейнов, которые расположены на территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Полезные ископаемые севера Сибирской платформы

Полезные ископаемые Сибирской платформы в северной её части, главным образом, сконцентрированы на территории Анабарского щита. Тут имеются залежи апатитов, анортозитов, титаномагнетитов. Медь и никель добывают около Норильска.

А вот на нефтью и газом, по сравнению с районами Западной Сибири, территория Восточно-Сибирской платформы бедна. Хотя на юге и севере также имеются нефтяные месторождения, но в гораздо меньших объемах.

Почвы

Самым верхним слоем, покрывающим площадь Сибирской платформы, являются почвы. Рассмотрим, какими видами они представлены в изучаемом регионе.

Учитывая, что большую часть Сибирской платформы покрывает тайга, почвы, образующиеся здесь, соответствуют данной природной зоне. На севере – это мерзлотно-таёжные, южнее – дерново-лесные. На юге значительные площади занимают дерново-подзолистые почвы, иногда встречаются серые лесные и даже черноземы. Только последний вид почв из всех перечисленных отличается высоким плодородием.

Общая характеристика Сибирской платформы

Как видим, Сибирская платформа – одно из древнейших на Земле геологических образований. Рельеф на большей части территории представлен плоскогорьями, и лишь по границам платформа обрамлена сравнительно невысокими горами или возвышенностями.

Регион очень богат различными полезными ископаемыми. Среди них следует выделить железные руды, каменный уголь, апатиты, золото и алмазы. Имеется нефть, хотя это и не основной показатель богатства региона. А вот почвы на территории платформы не отличаются высоким плодородием.

Источник

В пределах Сибирской платформы находятся разнообразные и богатейшие месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, приуроченных к отложениям фундамента и чехла.

Железо. Железорудные месторождения концентрируются в трех крупных районах. Южно-Алданский , или Южно-Якутский, район находится в пределах Алданского щита. Магнетитовые железистые кварциты залегают в протерозойских отложениях. Ангаро-Питский железорудный район находится в восточной части Енисейского кряжа, где осадочные гематитовые и гидрогематитовые железные руды связанны с песчано-глинистыми отложениями рифейского возраста. Рудные залежи в форме крупных линз и пластов образуют целый ряд месторождений и залегают недалеко от поверхности. Ангаро-Илимский район располагается в Иркутской области. Месторождения железа контактово-метосоматического типа. Рудные залежи приурочены к контактам трапповых интрузий в силурийских отложениях.

Многочисленные месторождения железа обнаружены в бассейнах рек Подкаменной Тунгуски, Бахты, Летней, Северной и Анакит.

Медь и никель. Одно из медноникелевых месторождений находится в районе Норильска. Из руд Норильской группы месторождений извлекают не только медь и никель, но и кобальт, платиноиды, серебро и селен.

В западной части Алданского щита открыто крупное Удоканское месторождение медистых песчаников, связанное с терригенными толщами нижнепротерозойской удоканской серии.

Алюминий. Группа месторождений Енисейского кряжа, где бокситы залегают в карстовых полостях мел-палеогеновой коры выветривания.

В докембрийских отложениях широко распространены нефелинсодержащие породы – силлиманитовые и дистеновые сланцы, содержащие большое количество глинозема, которые могут быть использованы для извлечения из них алюминия.

Золото. Месторождения золота находятся в южной части платформы на Алданском щите. Месторождения россыпного золота и золота кварцевых жил в докембрийских породах.

Алмазы. В центральной части платформы в Западной Якутии. В 1954 г была открыта первая кимберлитовая трубка алмазоносная. Центр добычи алмазов – город Мирный. Разрабатываются три кимберлитовые трубки «Мир», «Удачная», «Айхал».

Исландский шпат – важнейшее сырье для радио и оптической промышленности – широко развит в пределах Тунгусской синеклизы, где он залегает в виде гнезд в эффузивах трапповой толщи.

Каменная соль – в отложениях нижнего кембрия, в районе Иркутска.

Графит – месторождения в нижнем течении Нижней Тунгуски, в долине Курейки.

Уголь – месторождения в Тунгусской синеклизе в отложениях палеозоя, юры и мела.

Ленский угольный бассейн приурочен к Предверхоянскому краевому прогибу и Вилюйской синеклизе.

Южно-Якутский угольный бассейн связан с юрскими отложениями на Алданском щите, где они залегают в Чульманской и Токинской впадинах.

Иркутский угольный бассейн приурочен к Иркутской впадине. Пласты угля юрского возраста достигают 25 м и разрабатываются открытым способом.

Канско-Ачинский угольный бассейн расположен в Канской впадине. Пласты бурого угля юрского возраста, мощность 100 м.

Нефть. Месторождения нефти в Непско-Ботуобинской антиклизе и Ангаро-Ленской ступени открыты в юдомских и кембрийских отложениях. Возможно их открытие в кембрийских отложениях Турухано-Норильской зоны и в Нижне- среднепалеозойских отложениях Тунгусской синеклизы.

Газ. Крупнейшие газовые и газоконденсатные месторождения обнаружены в Вилюйской синеклизе в юрских отложениях, а также в Усть-Енисейско-Хатангском прогибе.

Источник

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА — один из крупных, относительно устойчивых участков континентальной земной коры, относящихся к числу древних (дорифейских) платформ, занимает среднюю часть СевернойАзии. Сибирская платформа ограничена зонами глубинных разломов — краевыми швами, хорошо выраженными гравитационными ступенями, и обладает полигональными очертаниями. Современные границы платформы оформились в мезозое и кайнозое и хорошо выражены в рельефе. Западная граница платформы совпадает с долиной реки Енисей, северная — с южной окраиной гор Бырранга, восточная — с низовьями реки Лена (Приверхоянский краевой прогиб), на юго-востоке — с южной оконечностью хребта Джугджур; на юге граница проходит вдоль разломов по южной окраине Станового и Яблонового хребтов; затем, огибая с севера по сложной системе разломов Забайкалье и Прибайкалье, спускается к южной оконечности озера Байкал; юго-западная граница платформы простирается вдоль Главного восточно-Саянского разлома.

На платформе выделяется раннедокембрийский, в основном архейский, фундамент и платформенный чехол (рифей-антропоген). Среди основных структурных элементов платформы выделяются:Алданский щит и Лено-Енисейская плита, в пределах которой фундамент обнажается на Анабарском массиве, Оленёкском и Шарыжалгайском поднятиях. Западная часть плиты занимает Тунгусская, а восточную — Вилюйская синеклизы. На юге находится Ангаро-Ленский прогиб, отделённый от Нюйской впадины Пеледуйским поднятием.

Фундамент платформы резко расчленён и сложен сильно метаморфизованными архейскими породами, в западной половине обладающими широтными, а в восточной — северо-северо-западными простираниями. Слабее метаморфизованные толщи нижнего протерозоя (удоканская серия) сохранились в отдельных впадинах и грабенах, залегают полого и являются образованиями протоплатформенного чехла.

Типичный чехол платформы начинает формироваться с рифейского времени и в его составе выделяются 7 комплексов. Рифейский комплекс представлен карбонатно-терригенными, красно-пестроцветными породами мощностью 4000-5000 м, выполняющими авлакогены и пологие впадины. Вендско-кембрийский комплекс сложен мелководными терригенными и терригенно-карбонатными отложениями, а в Ангаро-Ленском прогибе — и соленосными (нижний — средний кембрий) толщами, 3000 м. Ордовикско-силурийский комплекс представлен пестроцветными терригенными породами, а также известняками идоломитами, 1000-1500 м. Девонско- нижнекаменноугольный комплекс распространён ограниченно; на юге девон представлен континентальными красноцветными толщами с траппами, на севере — пестроцветными карбонатно-терригенными отложениями; в Вилюйской синеклизе — мощной трапповой толщей и соленосными отложениями, 5000-6000 м. Среднекаменноугольный — среднетриасовый комплекс развит в Тунгусской синеклизе и представлен угленосной толщей среднего карбона — перми мощностью до 1000 м и триасовой вулканогенной толщей (3000-4000 м), подразделяющейся на нижнюю — туфовую и верхнюю — лавовую части (недифференцированные толеитовые базальты); все отложения прорваны дайками, штоками и силлами базальтов; в девоне, триасе и мелу на северо-востоке платформы образуются кимберлитовые трубки взрыва. Верхнетриасовый — меловой комплекс сложен континентальными и реже морскими песчано-глинистыми угленосными отложениями, 4500 м, распространёнными лишь на окраинах платформы. Кайнозойский комплекс развит локально и представлен континентальными отложениями, корами выветривания и ледниковыми образованиями. На Анабарском массиве известна палеогеновая Попигайская астроблема.

Сибирская платформа характеризуется интенсивным магматизмом, проявлявшимся в раннем протерозое, рифее — раннем кембрии, среднем палеозое, верхнем палеозое — триасе и в позднем мезозое. Трапповый магматизм абсолютно преобладает по объёму (больше 1 млн. км3).

Сибирская платформа богата полезными ископаемыми. Крупные месторождения железных руд находятся на Алданском щите, в Ангаро-Илимском железорудном бассейне. Медно-никелевые сульфидные месторождения связаны с траппами в Норильском рудном районе, а медистые песчаники развиты в удоканской серии на Алданском щите. Алмазы приурочены к кимберлитовым трубкам. На Сибирской платформе известны крупные залежи угля (Ленский угольный бассейн, Тунгусский угольный бассейн, Иркутский угольный бассейн, Канско-Ачинский угольный бассейн, Южноякутский угольный бассейн), месторождения каменной и калийной соли, гипса, фосфоритов, руд марганца и золота, графита, слюды (флогопита), флюорита и других полезных ископаемых.Горная Энциклопедия

Геологическая история

- В архее и начале протерозоя образовалась большая часть фундамента Восточно-Сибирской платформы.

- В конце протерозоя (Венд) и начале палеозоя платформа периодически покрывалась мелководным морем, в результате чего образовался мощный осадочный чехол.

- В конце палеозоя закрылся уральский океан, консолидировалась кора Западно-Сибирской равнины, и она вместе с Восточно-Сибирской и Восточно-Европейской платформой образовали единый континент.

- В девоне вспышка кимберлитового магматизма.

- На границе перми и триаса произошла мощнейшая вспышка траппового магматизма.

- В мезозое некоторые части платформы были покрыты эпиконтинентальными морями.

- На границе мела и палеогена на платформе произошёл рифтогенез и новая вспышка магматизма, в том числе карбонатитового и кимберлитового.Русская Википедия

К сущности понятия

Понятие «Сибирская платформа» впервые ввел в геологическую литературу А. А. Борисяк в 1923 г. С тех пор под Сибирской платформой понимается обширный регион Восточной Сибири с двухэтажным тектоническим строением. Это сегмент земной коры, относительно стабильный в течение от рифея до кайнозоя, ограниченный складчатыми сооружениями позднепротерозойского, палеозойского и мезозойского возраста. Нижний структурный этаж – фундамент сложен раннедокембрийскими преимущественно кристаллическими породами, верхний (чехол) – неметаморфизованными относительно слабодислоцированными осадочными и вулканогенно-осадочными толщами с возрастом от рифея до кайнозоя. Площадь Сибирской платформы в современном эрозионном срезе составляет свыше 4 млн. квадратных километров.

Гидрография

Сибирская платформа располагается между реками Енисей на западе и Леной с притоком Алдан на востоке. Эти могучие реки текут в субмеридиональ-ном направлении и впадают в краевые моря акватории Северного Ледовитого океана. Енисей впадает в Карское море, Лена – в море Лаптевых. Их притоки пересекают территорию Сибирской платформы преимущественно в субширотном направлении. Главные притоки Енисея (с юга на север): Ангара или Верхняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска и Курейка. Все они являются правыми притоками Енисея. Главные правые притоки реки Лены (с юга на север): Киренга, Витим, Олѐкма и Алдан; левые притоки (с юга на север): Кута, Вилюй. На севере платформы, кроме того, впадают в море Лаптевых реки (с востока на запад) Оленѐк, Анабар и Хатанга.

Орография

Рельеф платформы весьма разнообразен. Большую часть ее террито-рии занимает Среднесибирское плоскогорье. На фоне общего высокого стояния поверх-ности платформы выделяются отдельные более поднятые участки, которые называются плато. На еѐ северо-западе расположено Путоранское (плато Путорана), на северо-востоке – Анабарское, на западе – Тунгусское и Заангарское, на юго-западе – Приангарское, на юге – Лено-Ангарское и Приленское плато. С юга платформу окружают горные сооружения, в поднятие которых вовлечены и ее краевые части (с востока на запад): Ал-дано-Становое и Байкало-Патомское нагорья, горы Западного Прибайкалья и Восточного Саяна, поднятие Енисейского кряжа. С севера Среднесибирское плоскогорье окружают низменности: Западно-Сибирская на западе и северо-западе, Северо-Сибирская на севере и Центрально-Якутская на северо-востоке. Последние две занимают часть территории Сибирской платформы. Восточнее Центрально-Якутской низменности расположен Верхоянский хребет, севернее Северо-Сибирской – морские просторы, а на полуострове Таймыр – хребет Бырранга. Булдыгеров, с.5

Источники

- Булдыгеров В.В. Геологическое строение Иркутской области. Иркутск. 2007

- Горная энциклопедия. В 5 тт. М. “Советская энциклопедия. 1984-1991

- Русская Википедия

Источник