Геохимические условия образования месторождений полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых формируются в результате различных геологических процессов. При образовании осадочных горных пород в определенных условиях, связанных с наличием рудного вещества в водах, с климатическими и палеотектоническими особенностями, возникают осадочные месторождения железа, марганца, минеральных солей, фосфора и других видов минерального сырья. В генезисе месторождений полезных ископаемых большую роль играет изменение физико-химических условий среды, например, изменение температуры, давления, щелочности растворов и др. Эти факторы влияют на концентрацию компонентов, приносимых как горячими гидротермальными растворами, так и холодными водами. Понижение температуры магматических расплавов обусловливает дифференциацию состава с обособлением особых рудных расплавов или выделением полезных компонентов в твердые фазы.

Существенное значение в концентрации полезных компонентов нередко имеют различные живые организмы или их остатки. Некоторые организмы могут концентрировать железо, марганец, ванадий, разлагать те или иные минералы (например, ангидрит с выделением из него сероводорода, который впоследствии преобразуется в самородную серу). Органические остатки нередко изменяют pH среды, что влияет на рудообразовательные процессы.

Немаловажную роль в формировании месторождений играют горные породы, вмещающие залежи полезных ископаемых. Особенности их состава нередко влияют на изменение состава растворов, содержащих полезные компоненты, и связанное с этим осаждение компонентов. Из вмещающих пород могут заимствоваться полезные компоненты, которые концентрируются в рудных залежах.

Существенное значение в рудогенезе имеют климатические и палеотектонические условия. Именно они обусловливают приуроченность ряда видов минерального сырья к определенным стратиграфическим подразделениям. Палеогеографический фактор следует учитывать при проведении поисково-оценочных работ, так как от него зависит определенная зональность в распределении минеральных фаций. Например, менее ценные карбонатные руды марганца по мере приближения к древней прибрежной зоне сменяются более ценными оксидными рудами.

Большая роль среди условий образования месторождений полезных ископаемых принадлежит структурно-тектоническим факторам: наличию зон повышенной проницаемости для растворов, в том числе разломов и зон рассланцевания и дробления, тектоническим контактам, структурным ловушкам в виде антиклинальных структур, участкам выклинивания пластов высокопористых горных пород среди малопроницаемых и др.

Сходство геохимических особенностей элементов приводит к определенным сонахождениям полезных минералов — их ассоциациям. Под генетической ассоциацией понимается совместное нахождение минералов на том или ином локальном участке — в рудной жиле, пласте, зоне и др., обусловленное генезисом этих минералов. Минералы, входящие в состав генетической ассоциации, могут образоваться одновременно или в разное время. Например, ассоциация более раннего пирита с развивающимся по нему гидрогематиту и гидрогётиту будет закономерной генетической, так как железо, входящее в состав новообразованных минералов, заимствуется из более раннего сульфида железа. Парагенетическая ассоциация минералов — частный случай генетической ассоциации. Важнейшее условие этой ассоциации — практически одновременное или близкоодновременное образование минералов. Примером может служить совместное нахождение галенита и сфалерита в гидротермальных жилах, талька и кальцита в метасоматических тальковых залежах и др.

Месторождения полезных ископаемых могут возникать одновременно или практически одновременно с формированием тех или иных горных пород, вмещающих промышленные залежи. Такие месторождения называют сингенетическими. Пример — залежи каменного угля в глинистых сланцах или алевролитах, алмазоносные кимберлиты и др. Во многих случаях залежи полезных ископаемых образуются значительно позже, чем горные породы, вмещающие промышленные залежи. Такие месторождения получили название эпигенетических. Пример — месторождения сульфидов металлов, возникших из горячих вод и находящихся в жилах, секущих слои вмещающих пород жилах, или сульфидов меди, никеля и других металлов, цементирующих предварительно раздробленные основные породы в определенных зонах и др.

Источник

МПИ формируются в процессе дифференциации минеральных масс при их круговороте в осадочном, магматическом и метаморфическом циклах образования горных пород и геологических структур. В соотв с этим все МПИ разделяются на 3 крупные серии: седиментогенную, магматогенную и метаморфогенную.

Главный признак формац типизации – магматизм и геотектоника. Должна существовать функциональная связь между видом п.и. и геологич ситуацией, в к-ой п.и. нах-ся (С.С. Смирнов). Однако впоследствии выявлено яв-ие конвергенции, т.е. обр-ие одних и тех же п.и. в разных геодинамических условиях. Так, напр, из 100 наиб известных мест-ий, 50 из них – конвергентны!

(Для примера). Седиментогенные (поверхностные, гипергенные, экзогенные) МПИ по условиям образования связаны с геохимическими процессами, протекавшими в прошлом и развивающимися в настоящее время на поверхности и в приповерхностной зоне Земли. Местом накопления минерального вещества служат: 1) поверхность планеты; 2) ее тонкая приповерхностная пленка, распространяющаяся до уровня грунтовых вод; 3) дно болот, рек, озер, морей и океанов. Седиментогенные месторождения формируются вследствие химической, биохимической и в меньшей степени механической дифференциации минеральных веществ, обусловленной в конечном счете внешней энергией земли, основным источником которой является Солнце. Они образуются в результате изменения сформированных на глубине и выведенных на поверхность земли массивов горных пород и залежей полезных ископаемых, а также вследствие концентрации новых масс минерального сырья при осадкообразовании. Дополнительным источником вещества может служить подводный и прибрежный вулканизм.

Билет № 18

Целевые осадочные формации, их назначение и содержание.

Геологические ф-ции классифицир-ся по целевому назначению.

Кл-ция геологич ф-ций осущ-ся по 6 основным принципам, в основу которых заложены: 1) генетические особенности содержания геологических формаций; 2) особенности их вещественного состава; 3) историко-геологические условия формирования формаций; 4) климатические особенности времени формирования формаций; 5) палеогеографические условия формирования формаций; 6) рудоносность геологических формаций.

1) Именно генезис формации определяет ее геологическую и геотектоническую сущность и указывает на определенную стадию тектонического режима их образования, протекавшего в пределах конкретной геотектонической структуры. В.М.Цейслер: «без выяснения условий накопления и преобразования вещества формаций невозможны палеотектонические и палеоклиматические реконструкции, невозможен прогноз полезных ископаемых, невозможно решение других важнейших задач формационного анализа». А это значит, что оставшиеся пять принципов классификации из указанного выше перечня должны играть второстепенную роль для достижения главной цели формационного анализа –восстановления первичных условий формирования выделенной формации, уяснения ее места и роли в геотектоническом развитии изучаемой структуры в целом.

Геологическая формация – это закономерное и устойчивое сочетание определенных генетических типов горных пород, связанных с общностью условий образования и возникающих на определенных стадиях развития основных структурных элементов земной коры.

Согласно генетической кл-ции геологич ф-ций, допускается, что каждая из выделенных типовых формаций обладает только ей свойственными особенностями состава и строения, и поэтому каждый формационный тип в данном ряду формаций по существу уникален и способен дать конкретные сведения исследователю о геотектонической и геодинамической природе ее формирования. Следовательно, выявление указанных выше особенностей выделяемой формации дает возможность исследователю безошибочно диагностировать ее генетическую сущность.

2) Кл-ция геологич ф-ций по особенностям состава. Известно, что по общему набору г. п., входящих в состав той или иной формации, они объединяются в 6 групп – осадочную, вулканогенно-осадочную (осадочно-вулканогенную), вулканогенную, плутоническую, метаморфическую и метасоматическую. Название формации дает общее представление о ней как о сообществе горных пород, относящихся к тому или иному типу. Однако, дальнейшее расчленение формаций по вещественному составу зачастую ничего нового не дает. Часто встречающиеся в лит-ре наименования формаций типа «карбонатная», «известняковая», «терригенная», «песчаниковая», «базальт-риолитовая» и т.д. не несут в себе генетического или геодинамического содержания и по этим названиям невозможно представить тектоническую обстановку осадконакопления и магмообразования. Однако ни в коем случае нельзя забывать, что петрографич состав, литологические, петрохимические, геохимические и структурно-текстурные особенности слагающих формацию набора горных пород являются теми критериями,по к-ым опр-ся ее генезис.

3) Кл-ция геол ф-ций по историко-геологическим условиям формирования.

Выявление историко-геологических условий формирования той или иной формации исследователю дает возможность тут же предположить конкретный этап геодинамического развития тектонической структуры и способствует, таким образом, правильному прослеживанию истории ее становления в пространстве и во времени. Например, такие наименования формаций, как «грабеновая» или «рифтогенная» указывают на существование растягивающих напряжений в ареалах формирования этих формаций, что связано обычно с активизацией платформенных областей или же началом наиболее интенсивных процессов тектогенеза.

4) Кл-ция формаций по палеоклиматическим особенностям времени их формирования способствует получению дополнительных сведений о климате времени формациообразования. Она имеет вспомогат значение,т.к. она не несет генетическое содержание.

5) Кл-ция ф-ций по палеогеографическим условиям образования

также играет побочную роль. Согласно этой классификации, в названии типовой формации указывается палеогеографическая обстановка ее формирования и тем самым акцентируется внимание на ряд особенностей бассейна осадконакопления. Примерами ее могут послужить такие формации, как «лиминическая угленосная» или «лагунная соленосная» (бассейн осадконакопления – озеро, или болота), «паралическая угленосная», «прибрежно-морская известняковая» или «платформенная рифовая» (бассейны осадконакопления – шельф или континентальный склон морей) и т.д.

6) Кл-ция ф-ций по их рудоносности (металлогеническая кл-ция). Рудные и рудоносные ф-ции яв-ся частным случаем геологич ф-ций и их выд-ие продиктовано необходимостью металлогенического анализа последних. Минерагенический анализ геологических формаций и выявление потенциальной возможности различных их типов на включение рудных скоплений и залежей неметаллических полезных ископаемых является неотъемлемой частью формационного анализа. Минерагенический анализ различных типов геологических формаций показал, что «полезное ископаемое может входить в состав парагенезисов горных пород в виде минеральных примесей, иногда вступает в качестве второстепенного члена парагенетической ассоциации пород, а подчас занимает всю формационную залежь; довольно часты случаи, когда полезное ископаемое присутствует в составе геологической формации в качестве наложенных образований вследствие ее метаморфической или метасоматической переработки».

Рудоносная ф-ция – «это разновидность геологической формации, обладающая специфическими чертами состава и строения, в пространственной и временной связи с которой генетически или парагенетически связаны промышленно ценные концентрации полезных ископаемых». Рудоносные формации целесообразно подразделить также на три подгруппы – продуктивные, рудоконтролирующие и рудовмещающие формации. В продуктивных формациях оруденение пространственно и во времени связано со всем объемом осадочных и вулканогенно-осадочных (осадочно-вулканогенных) формаций, а также большинства собственно магматических формаций. В данном случае указанные выше формации непосредственно включают в себе в качестве характерной составной части промышленно ценные руды и другие виды полезных ископаемых. В рудоконтролирующих формациях первичные, обычно бедные концентрации полезных компонентов генетически связаны с геологической формацией, а промышленно ценное оруденение сформировано более поздними наложенными процессами. Рудовмещающие формации, которые содержат оруденение, не связанное в генетическом и возрастном плане с данной формацией, но по своим физико-химическим и механическим свойствам благоприятны для локализации месторождений за счет привнесенных впоследствии полезных компонентов в условиях наложенных процессов. Данная подгруппа рудоносных формаций представлена в основном метасоматическими и метаморфическими образованиями.

2. Парагенные ассоциации магматических пород, их характеристика на конкретных примерах

Парагенная ассоциация магматических пород – понимается в 2 значениях: 1)это парагенетическая совокупность типа конкретной магматич фор-ции или комплекса (напр: пермская гранитовая ассоциация Калбо-Нарымского синклинория);2) либо это абстрактная фор-ция (напр: низкощелочная базальтовая (трапповая) ассоциация материковых платформ).

В Петрографическом кодексе магм ассоц-ция поним-ся как термин свободного пользов-ия, использов-ие к-го допускается, когда по тем или иным причинам невозможно или не требуется указывать магм ф-ции или комплексы. В этом случае ассоц-ция магм п-д соотв-ет региональному петрографич подразделению, предст собой совокуп-ти геологич тел, образов-ных в единой геологич обстановке, что подтверждает общность их петрографич состава и признаки пространственной, временной и стр-рно-формац-ной близости.

Возможно выд-ие магм ассоц-ций различ ранга в завис-ти от м-бов пр-ва их распространения: стр-рно формац зона (СФЗ), группа смежных зон, складчатая сист-ма, рифтогенная сист-ма, круп стр-рный эл-нт платформ.

При регион-ных геолгич исслед-ях допускается выд-ие вулкано-плутонич ассоц-ций, представляющих совокуп-ть пространственно сопряж-ных вулканич и плутонич обр-ий, харак-ся близкими петрохимич, геохимич признаками и сформировавшихся в теч короткого интервала времени. Это п-ие употреб-ся с целью подчеркнуть пр-ное и временное сопряжение (парагенез) разных форм проявления магматизма. Такая ассоц-ия предст-ет попарное сочетание последоват-но формир-ся вулканич и плутонич ф-ций.

Кокретная МФ(КМФ)-это парагенетич совокуп-ть п-д, образовавшихся из одного магм ист-ка в пределах конкрет геологич стр-р, на опред-ной стадии их развития. Если КМФ соотв-ет магм комп-су, то это ф-ция малого ранга, к-ая объед-ет лишь часть одновозраст тел (массивов), распр-ных на части терр-рии региона. Напр: улень-туимский раннепалозойский гранитоидный комп-с восточного склона Кузнецкого Алатау.

Если КМФ объед-ет неск-ко однотип магм комп-сов, выд-ных в различ частях региона, то это КМФ боьшого ранга. В петрографич кодексе она названа региональной МФ. Пример: раннепалеозойская ф-ция гранитоидных батолитов пестрого состава Кузнецкого Алатау.

Абстрактная МФ(АМФ) – это обобщенный образ неск-ких регион-ных геологич ф-ций, обр-ных в разные эпохи и в разных геологич обстановках (условиях). Иначе ее наз-ют формационным типом. Примеры АМФ: гипербазитовая ф-ция, орогенная андезитовая ф-ция и др.

3. Минеральный состав, структура (минеральная зональность) ореолов, петрохимические черты, рудоносность фенитовой метасоматической формации.

Фениты представляют образования, возникающие в контактах различных по составу пород – кислых магматических или метаморфических и щелочно-ультрамафических, мафических или салических интрузий. В отличие от скарнирования происходящий в относительно глубинных условиях процесс фенитизации характеризуется более высокой щелочностью воздействующих флюидов и заметно большим участием летучих компонентов.

К формации фенитов предлагается относить метасоматические образования, в центральных, наиболее проработанных зонах которых возникают парагенезисы: Эг + Аб; Неф + Аб; Аб + Риб (+ Эг) + Кар. Отмечается четко выраженное в большинстве случаев зональное строение этой формации. Характерные метасоматические колонки формации фенитов имеют такой вид:

I

0. Гнейс (Кв + Кпш + Олиг + Би)

1. Кв + Мик + Аб + Хл

2. Мик + Аб + Хл + Мт

3. Аб + Риб + Эг + (Кар + Гем)

II

0. Ороговикованный сланец

1. Аб + Мик + Би + Кв

2. Аб + Мик + Би

3. Аб + Мик

4. Аб + Мик + Эг

00. Нефелиновый сиенит

Во внешних зонах, как видно, проявляются кварцсодержащие породы различного, в зависимости от эдукта, состава, обычно с микроклином, альбитом, биотитом, хлоритом, эпидотом. В промежуточных зонах заметно возрастает роль микроклина, а для «продвинутых» внутренних зон, наряду с указанными выше парагенезисами, нередко присутствие карбонатных минералов (кальцита, доломита, анкерита, сидерита), что намечает переход к формации карбонатитов.

С метасоматитами формации фенитов сопряжена циркониевая, ниоботанталовая и другая редкометально-редкоземельная минерализация.

Date: 2015-07-17; view: 1126; Нарушение авторских прав

Источник

Генетическая

классификация месторождений полезных

ископаемых. Характеристика геологических

условий образования полезных ископаемых

с позиции как геосинклинальной

(фиксисткой), так и плитной (мобилистской)

концепций.Периодичность, длительность

и глубинные уровни образования

месторождений. Источники рудного

вещества и способы его отложения.

Генетическая

классификация МПИ.

Выделяются серии: эндогенная, экзогенная

метаморфогенная. В сериях выделяются

группы, в группах – классы, каждому

классу соответствует определенный тип

месторождений (таблица 3).

Таблица

3 Сводная генетическая классификация

месторождений полезных ископаемых

Серия | Группа | Класс | Подкласс |

Магматогенная (эндогенная) | Магматическая | Ликвационный Раннемагматический Позднемагматический | – |

Карбонатитовая | Магматический Метасоматический Комбинированный | – | |

Пегматитовая | Простые Перекристаллизованные Метасоматически | – | |

Альбитит-грейзеновая | Альбититовый Грейзеновый | – | |

Скарновая | Известковых Магнезиальных Силикатных | – | |

Гидротермальная | Плутоногенный Вулканогенный Амагматогенный | – | |

Колчеданная | Гидротермально-метасоматический Гидротермально-осадочный Комбинированный | – | |

Седиментогенная (экзогенная) | Выветривания | Остаточный Инфильтрационный | – |

Россыпная | Элювиальный Делювиальный Пролювиальный Аллювиальный | – Косовый Русловый Долинный Дельтовый Террасовый | |

Литоральный | Озерный Морской Океанический | ||

Гляциальный | Моренный Флювиогляциальный | ||

Осадочная | Механический Химический Биохимический Вулканогенный | – | |

Метаморфогенная | Метаморфизованная | Регионально-метаморфизованный Контактово-метаморфизованный | – |

Метаморфическая | – | – |

Геодинамические

обстановки формирования месторождений

с позиций тектоники литосферных плит.

Полезные ископаемые являются

составной частью структурно-вещественных

комплексов (СВК). СВК – это комплекс

пород и полезных ископаемых с характерными

геологическими структурами, который

формируется в определенной геодинамической

обстановке. Различные тектонические

движения и геологические процессы

обусловлены развитием Земли. Это понимали

ученые очень давно. Поэтому еще с 17-го

века возникли многочисленные

геотектонические концепции развития

земного шара. Так, в 1829 г. француз Эли де

Бомон создалгипотезу контракции

–сжатия земного шара в результате

охлаждения первично расплавленной

Земли. С поверхности сжатие приводит к

короблению и возникновению горных

складок и морских прогибов при вертикальных

движениях вещества.

Гипотезу

контракции в дальнейшем развивала

гипотеза

геосинклиналей (фиксистская концепция),

высказанная в США в 1859 г. Дж.Холлом и в

1873 г. Д.Дэна. Почти одновременно с научным

направлением фиксизма возникло научное

течение мобилизма

о горизонтальных движениях материков.

В 1877 г. российский учитель Е.В.Быханов

высказал эту мысль. И в 1962 г. американские

ученые Г.Хесс и Р.Дитц на основе

океанографических исследований океанов

разработали гипотезу

спрединга

океанического дна и движения

литосферных плит,

показав причины горизонтального

перемещения материков.

Геосинклинальная

гипотеза

Гипотеза возникла

в США, когда Дж.Холл (1859) и Д.Дэна (1873)

разработали механизм преобразования

океанической коры в континентальную

на основе вертикальных движений вещества.

Они считали, что охлаждение и сжатие

земной коры (контракция земного шара)

приводят к проседанию земной коры

(опусканию земной поверхности). В

результате возникают глубокие прогибы,

названные геосинклиналями,в

которых накапливаются мощные толщи

осадков (до 20 км).

Экспериментальным

основанием для разработки гипотезы

послужили находки остатков морских

животных в осадочных породах суши,

слагающих горы. Геосинклинали – крупные

протяженные области земной коры.

Геосинклинальный

этап развития земной коры включает

четыре стадии.

Первая стадия –

геосинклинальная.В настоящее время

ученые считают, что этой стадии

предшествует рифтовая стадия,

представляющая собой активную

тектоническую стадию образования серии

опущенных блоков земной коры (развития

рифта) при разрывных движениях.

Разрывная тектоника

сопровождается магматизмом с внедрением

ультраосновной и основной магмы по

разломам и подводными вулканическими

излияниями (гипербазитовая магматическая

формация). Образуются месторождений

руд черных металлов (железа, титана,

хрома), некоторых руд цветных металлов

(меди, никеля, кобальта) и драгоценных

металлов (платины и платиноидов).

Собственно

геосинклинальная стадияхарактеризуется

спокойным тектоническим режимом,

происходят только колебательные движения

с преобладанием глубокого опускания и

мощного осадконакопления.

В этих условиях

образуется глубоководная аспидно-граувакковая

осадочная формация, которая состоит из

прослоев аспидных (черных) глинистых

сланцев и темной осадочной породы –

граувакки, представляющей собою темные

конгломераты, песчаники и гравелит.

Кроме того, образуется кремнисто-вулканогенная

осадочная формация, с которой связано

формирование осадочных железных руд

(джеспилитов), в дальнейшем превращенных

под влиянием метаморфизма в железистые

кварциты.

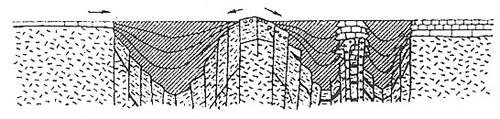

Вторая стадия –островная геосинклинальнаяхарактеризуется увеличением частоты

и размаха колебательных движений (рис.

10).

Рис.

10 Островная геосинклинальная стадия

Характерна частая

смена поднятий и опусканий при

преобладающем режиме опускания. Поэтому

происходит циклическое осадконакопление

с образованием флишевой осадочной

формации.

Флиш – толща

осадков, состоящая из ритмически

повторяющихся пород. В каждом ритме

глинистые и известковые тонкозернистые

отложения глубоководных зон постепенно

сменяются песчаными и грубообломочными

осадками мелководной и прибрежной зон.

Характерно начало

складчатых движений, приводящих к

образованию складчатых структур

(геоантиклинали и прогибы между ними),

магматизм среднего состава в виде

вулканических излияний (порфиритовая

формация). С магмой среднего состава

связано образование полиметаллических

руд (руды меди, свинца, цинка, золота и

серебра).

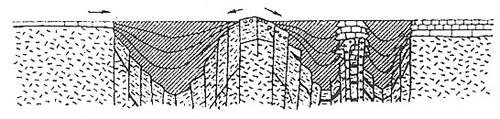

Третья стадияназываетсяраннеорогенной (раннего

горообразования).Среди колебательных

движений начинает преобладать поднятие,

активизируются складчатые движения и

магматизм. Возникает центральное

геоантиклинальное поднятие (рис. 11), на

периферии – краевые прогибы, в которых

происходит накопление нижней молассовой

формации, состоящей из розовато-зеленоватых

тонкослоистых алевролитов и мергелей.

Рис.11

Раннеорогенная стадия.

Большая часть

территории становится сушей, сохраняются

краевые моря и лагуны. Активизируются

процессы контактового и динамического

метаморфизма, постмагматические

процессы, с которыми связано формирование

месторождений руд цветных и редких

металлов (молибден, вольфрам, олово,

медь, свинец, цинк, золото, серебро).

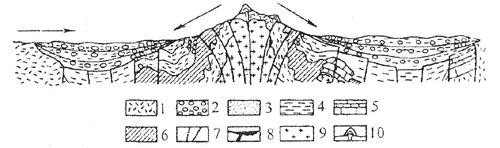

Четвертая стадия– позднеорогенная (горно-складчатой

области) (рис. 12).

Рис.

12 Позднеорогенная стадия. 1 – фундамент,

2 – конгломераты, 3 – песчаники, 4 – глины,

5 – известняки, 6 – флиш, 7 – разрывы, 8 –

пластовые интрузии основных пород, 9 –

граниты, 10 – порфириты.

Усиливаются активные

тектонические процессы и поднятие, вся

территория становится гористой складчатой

сушей. Происходят интенсивные складчатые

движения с образованием складчатых

структур. Мощный региональный метаморфизм

приводят к явлению гранитизации –

расплавлению осадочных пород и

кристаллизации обширных масс гранитов

с наращиванием гранитного слоя.

Щелочно-гранитная

магматическая формация способствует

образованию месторождений руд редких,

редкоземельных и радиоактивных металлов.

Российские ученые

А.П. Карпинский и А.Д. Архангельский в

первой половине 20-го века дополнили

теорию геосинклинали учением об

образовании устойчивых участков земной

коры – платформах, развивающихся на

месте горно-складчатой области.

Тектоника

литосферных плит

Тектоника

движения литосферных плит утверждает,

что материки движутся горизонтально в

составе литосферных

плит–

крупных блоков литосферы в диаметре по

поверхности Земли несколько тысяч

километров. Их горизонтальные движения

обусловлены скольжением литосферы по

астеносферному

слою мантии,

в котором вещество частично расплавлено

и значительно размягчено.

Движение

литосферных плит вызвано тепловыми

потоками,

возникающими в мантии вследствие

физического явления конвекции, вероятно,

на границе с ядром Земли

Основу

концепции составляет орогенический

цикл Уилсона,

который обычно охватывает промежуток

времени 200-250 млн. лет. Цикл разделяется

на 5 стадий: внутриконтинентального

рифтообразования, расширения океанического

дна, поглощения океанической коры,

столкновения литосферных плит и

заключительная стадия (стабилизационная).

Стадия

внутриконтинентального рифтообразования

или магматизм и металлогения горячих

точек. В ослабленных участках литосферных

плит мантийные или магматические струи

нагревают литосферу, образуют купольные

поднятия, в ядрах которых генерируются

магмы (кислые, реже основные, щелочные).

В результате этих процессов в однородных

континентальных блоках возникают

системы радиальных разломов, а внутри

орогенных поясов образуются линейные

рифты.

С

возникшими в эту стадию геологическими

структурами ассоциируют следующие

полезные ископаемые:

в

межматериковых рифтах

– рассолы и металлоносные осадки с

медью, цинком, серебром и др. элементами

(впадины Красного моря);в

рифтовых зонах континентов

– базито-ультрабазитовые расслоенные

интрузии с медно-никелевыми, платиноидными,

хромитовыми и титаномагнетитовыми

месторождениями (Бушвельдское, Великая

Дайка, Норильское, Печенга);в

зонах тектономагматической активизации

предрифтовой стадии: а) алмазоносные

кимберлитовые и лампроитовые трубки

(Ю.Африка, Якутия, Австралия); б)

ультрабазито-щелочные

интрузии с карбонатитами,

к которым приурочены апатит-магнетитовые

месторождения с флогопитом, вермикулитом,

флюоритом (Ковдорское); интрузии

нефелиновых сиенитов с апатит-нефелиновой

и редкоземельной минерализацией

(Хибинское); интрузии щелочных гранитов

с олово-вольфрамовыми грейзенами и

тантало-ниобиевыми жильными месторождениями

(Джос, Нигерия; Рондония, Бразилия);во

внутриконтинентальных рифтах

формируются в терригенных толщах

стратиформные полиметаллические руды

(Саливан, Канада; Маунт-Айза, Австралия;

Гамсберг, ЮАР), урановые месторождения

роллового типа (Канада); в эвапоритовых

комплексах залежи натриевых и калиевых

солей, магнезиты, фосфориты.

Расширение

(спрединг) океанического дна.В процессе

прогрева в зонах мантийных струй единый

континент раскалывается на несколько

частей.

В

эту стадию возникают срединно-океанические

хребты – глубинные

расколы

литосферы, по которым в придонные области

поступает мантийный магматический

материал, который формирует океаническую

кору (в основном базальтовые магмы). По

мере удаления в обе стороны от оси хребта

отмечается удревнение возраста коры.

В начальную подстадию спрединговой

стадии фиксируются самые ранние моменты

зарождения океагна после раскола единой

континентальной плиты (Красноморский

тип). Зрелая (Атлантический тип) подстадия

характеризуется вполне развившимся

океаническим бассейном с четко

обособившимся центральным поднятием

(срединно-океаническим хребтом). С одной

стороны от поднятия развиваются процессы

активной окраины расколовшегося

континента, а с другой – пассивной

окраины. Месторождения формируются в

следующих геологических ситуациях:

на

склонах срединно-океанические

хребтов и в

осевых рифтах образуются

вулканогенно-осадочные

колчеданно-полиметаллические и оксидные

железомарганцевые месторождения;в

глубинных

зонах океанических хребтов

вблизи или ниже границы Мохоровичича

формируются в дунитовых комплексах

хромиты (кайнозойские месторождения

Кубы); в массивах перидотитов никелевые,

титаномагнетитовые, золоторудные и

платиноидные руды;в

зонах трансформных

разломов –

стратиформные баритовые и

вулканогенно-осадочные

колчеданно-полиметаллические

месторождения (Прииртышский рудный

район, Казахстан).на

пассивных

континентальных окраинах

– осадочная серия (медистые песчаники,

эвапориты, фосфориты, стратиформные

свинцово-цинковые, барит-флюоритовые

месторождения в карбонатных отложениях).

Поглощение

(субдукция) океанической плиты.

Внешние

дуги и глубоководные желоба.

Здесь выводятся на поверхность возникшие

ранее месторождения офиолитовой

ассоциации (колчеданные кипрского типа

в эффузивах основного состава, хромитовые,

тальковые, асбестовые и магнезитовые

в ультрабазитах). В троге внешней дуги

– россыпи золота.Вулканоплутоническая

(магматическая) дуга.

Развиты известково-щелочные лавы

среднего и кислого состава, а в ядерной

части дугового хребта – гранодиоритовые

и гранитные плутоны. С ними ассоциируют;

медно-молибденовые, олово-вольфрамовые

месторождения.Тыловодужный

магматический пояс.

Мощное давление континентальной плиты

создает в тыловой части зоны субдукции

систему чешуйчатых надвигов, падающих

на восток и утолщающих земную кору.

Формируются интрузии анатектических

гранитов с оловорудными месторождениями.Краевой

бассейн сжатия.

Выполнен терригенными осадками, содержит

инфильтрационное урановое оруденение

в песчаниках, соли в эвапоритах, угольные

пласты.

Коллизия.Столкновение

континентов приводит к закрытию океана,

исчезновению бассейна между ними,

возникновению надвигового пояса и

нового бассейна. Место сочленения

маркируется сутурной зоной. В надвиговом

поясе – анатектические граниты с

олово-вольфрамовыми месторождениями.

В бассейнах – медные и урановые

инфильтрационные месторождения в

терригенных толщах. В глубинных частях

сутурных зон – жадеит, нефрит, ювелирные

корунды.

Заключительная

стадия.

Возращение континента в его первоначальное

состояние, затухание тектонических

магматических процессов, формирование

систем амагматогенных рифтов, выполненных

мелководными терригенно-карбонатными

осадками с седиментогенными и

эпитермальными полиметаллическими,

урановыми) месторождениями. В эту стадию

появляются поздние континентальные

вулканические пояса с золото-серебряными

и полиметаллическими месторождениями.

Периодичность,

длительность и глубинные уровни

образования месторождений.

Периодичностьформирования

месторождений

хорошо разработана геосинклинальной

концепцией. Выделяется гренвильский,

байкальский, каледонский, герцинский,

киммерийский, альпийский этапы. Каждый

этап характеризуется типоморфным

набором полезных ископаемых.

По

мобилистским теориям в истории нашей

планеты выделяют пять основных

металлогенических периодов:

тонких

литосферных плит(3,8-3 млрд. лет);высокой

тектонической активности, появление

мощной континентальной коры и ядра

земли (3 –2,7 млрд. лет);возникновения

первых суперконтинентов (2,7 – 1,8 млрд.

лет);слабой

тектономагматической и металлогенической

активности (1,8 – 0,6 млрд. лет);цикличного

функционирования механизма тектоники

литосферных плит (0,6 –0 млрд. лет).

Длительность

формирования месторожденийчасто сопоставима

с продолжительностью геологических

процессов. В зависимости от генетической

природы образование полезного ископаемого

может происходить от тысяч до десятков

миллионов лет. Например, для формирования

осадочных железорудных пластов необходимо

5-10 млн. лет. Жильные месторождения могут

формироваться за отрезки времени до

десятков тысяч лет. Образование 30

угольных пластов в Донбассе происходило

в течение 60 млн. лет. Магматические

комплексы месторождения Ковдор

создавались 300 млн. лет.

По

уровням глубинности

месторождения разделяются на

приповерхностные, гипабиссальные,

абиссальные, ультраабиссальные.

Приповерхностные

(0-1,5 км) –

экзогенные, вулканогенно-осадочные

руды.

Гипабиссальный

уровень (1,5-3,5

км) – наиболее

богат. Здесь могут формироваться почти

все промышленно-генетические ?