Формирование полезных ископаемых на сибирской платформе

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 ноября 2020; проверки требует 1 правка.

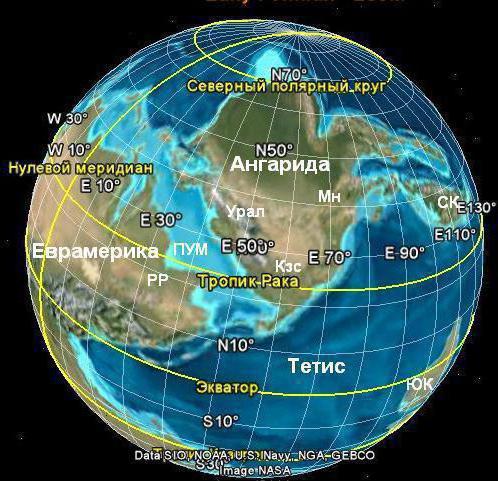

Сибирская платформа — древняя платформа в средней части Северной Азии, на северо-востоке Евразийской плиты. Соответствует предполагаемому древнему северному континенту Ангарида (англ. Siberia), который существовал с позднеордовикской эпохи до мезозоя включительно и был сформирован при соединении трёх значительных массивов суши: Обии, Байкалиды и Анабары. Между Ангаридой (на севере) и Гондваной (на юге) располагался океан Тетис[1].

Это один из древнейших блоков континентальной коры Земли. Её фундамент образовался в архее, впоследствии он неоднократно покрывался морями, в которых сформировался мощный осадочный чехол. На платформе произошло несколько этапов внутриплитного магматизма, крупнейшим из которых является образование сибирских траппов на границе перми и триаса. До и после внедрения траппов были спорадические вспышки кимберлитового магматизма, которые сформировали крупные месторождения алмазов.

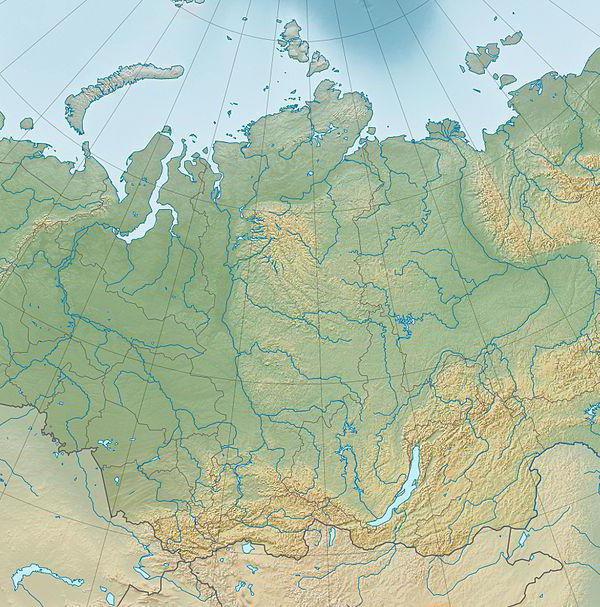

Западная граница платформы по долине реки Енисей; северная граница — по южным предгорьям гор Бырранга; восточная граница по Предверхоянскому краевому прогибу в низовьях реки Лены; юго-восточная граница — южная оконечность хребта Джугджур; южная граница по разломам на юге Станового и Яблонового хребтов, системе разломов Забайкалья и Прибайкалья, южной оконечности озера Байкал; юго-западная граница платформы вдоль Главного Восточно-Саянского разлома.

Геологическая история[править | править код]

- В архее и начале протерозоя образовалась большая часть фундамента Восточно-Сибирской платформы.

- В конце протерозоя (Венд) и начале палеозоя платформа периодически покрывалась мелководным морем, в результате чего образовался мощный осадочный чехол.

- В конце палеозоя закрылся уральский океан, консолидировалась кора Западно-Сибирской равнины, и она вместе с Восточно-Сибирской и Восточно-Европейской платформой образовали единый континент.

- В девоне вспышка кимберлитового магматизма.

- На границе перми и триаса произошла мощнейшая вспышка траппового магматизма.

- В мезозое некоторые части платформы были покрыты эпиконтинентальными морями.

- На границе мела и палеогена на платформе произошёл рифтогенез и новая вспышка магматизма, в том числе карбонатитового и кимберлитового.

Полезные минералы[править | править код]

Сибирская платформа богата различными полезными ископаемыми.

На Анабарском щите расположены огромные интрузии анортозитов, содержащие залежи титаномагнетитов и апатита. На территории Якутии расположены многочисленные алмазные трубки. С сибирскими траппами связаны медно-никелевые месторождения норильского района.

Есть несколько крупных угольных бассейнов: Ленский угольный бассейн, Тунгусский угольный бассейн, Иркутский угольный бассейн, сформировавшихся на континенте Ангарида в позднекаменноугольную эпоху и в пермский период.[1] В плане нефтегазоносности Восточно-Сибирская платформа значительно беднее соседней Западно-Сибирской низменности. Месторождения установлены в её южной и северной частях.

См. также[править | править код]

- Тунгусская синеклиза

- Рыбинская впадина

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. 1978.

Ссылки[править | править код]

- Сибирская платформа — статья из Большой советской энциклопедии.

- Палеомагнетизм траппов долин рек Подкаменная Тунгуска и Котуй: к вопросу о реальности послепалеозойских относительных перемещений Сибирской и Восточно-Европейской платформ. Р. В. Веселовский, И.Галле, В. Э. Павлов.

Источник

Сибирская платформа, или. как её ещё называют, Восточно-Сибирская платформа, дабы отличать её от Западно-Сибирской, является одним из основных объектов изучения российской геологии. На её территории располагаются значительные залежи полезных ископаемых, кроме того, изучение её формирования и теперешнего состояния интересно с чисто научных позиций. Недра и форма рельефа Сибирской платформы волнуют умы уже не одного поколения ученых. Давайте и мы разберем основные вопросы, связанные с данным континентальным участком земной коры.

Географическое расположение

Прежде всего выясним, где географически располагается фундамент Сибирской платформы. Основной его массив расположен в восточной части российской Сибири на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На юге платформа доходит до территории Монголии.

С запада её естественной границей является русло реки Енисей, на севере – горы Бырранга на Таймыре, на востоке – река Лена, на юге – хребты Яблоновый, Становой, Джугдур, а также Прибайкальская система разломов.

В геологическом разрезе Сибирская платформа является составляющей Евразийской литосферной плиты и располагается в северо-восточной её части. На западе к ней примыкает Западно-Сибирская платформа, на юге – Урало-Монгольский пояс, на востоке – Западно-Тихоокеанский пояс, а на севере плещутся воды Северного-Ледовитого океана, которые большую часть года скрыты подо льдом.

История образования

Теперь давайте узнаем, как была образована соответствующая форма рельефа Сибирской платформы за миллионы лет геологических процессов.

Этот континентальный участок земной коры относится к типу древних платформ, или кратонов. В отличие от других формирований, она были образована ещё в докембрийский период, что подразумевает минимальный возраст таких образований в 541 миллион лет. Именно они послужили основой для образования континентов, став их ядром.

Сибирская платформа относится к лавразийскому типу. Это означает, что в мезозойскую эру она входила в состав материка Лавразия. Но намного раньше данного периода стала формироваться древняя Сибирская платформа. Форма рельефа стала намечаться ещё в архейскую эпоху, то есть не позднее 2,5 миллиарда лет назад. Правда, тогда она слабо напоминала современную. Формирование фундамента было закончено в начале протерозойской эпохи, в конце которой платформа покрылась мелким морем, значительно повлиявшем на образование осадочного чехла. В позднем ордовике на территории платформы был континент Ангарида. Позже он с другими материками Земли слился в единый континент – Пангею. В мезозое, как говорилось выше, Сибирская платформа вместе с Западно-Сибирской плитой и Восточно-Европейской платформой, после разделения Пангеи, образовали континент Лавразия. После ее распада Сибирская платформа стала частью Евразии.

Вот так примерно и формировалась Сибирская платформа.

Строение

Строение Сибирской платформы аналогично строению всех остальных древних платформ. В её основании находится фундамент, образованный ещё в архейскую и в начале протерозойской эпохи. Сверху фундамент прикрывает осадочный чехол из пород, образованный в более поздние эпохи, главным образом являясь продуктом магматической деятельности. Это обусловлено тем, что в древности это был регион с высокой вулканической активностью, и магма, вышедшая из недр земли, образовала чехол из траппов. Но в двух местах фундамент платформы все-таки выходит на поверхность. Выход докембрийских пород на поверхность принято называть щитами.

Щиты состоят из трех комплексов горных пород: зеленокаменные, гранулированные пояса, а также комплекс пара- и ортогнейсов.

Щиты Сибирской платформы

На территории Сибирской платформы существуют два щита – Анабарский и Алданский.

Алданский расположен в юго-восточной части платформы. В географии это место именуется Алданским нагорьем.

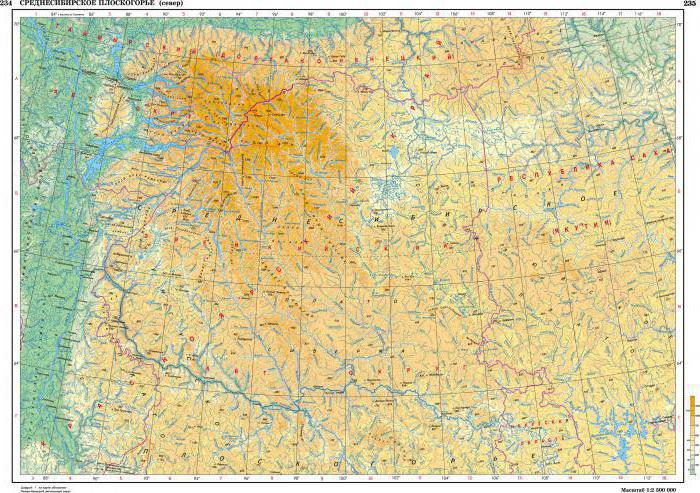

Анабарский щит значительно меньше по размерам и локализуется в северной части платформы на территории Среднесибирского плоскогорья, в месте, известном под названием Анабарское плато. Максимальная высота его над уровнем моря составляет 905 метров.

Среднесибирское плоскогорье

Теперь давайте посмотрим, как выглядит современный рельеф Сибирской платформы.

Основную часть территории занимает Среднесибирское плоскогорье. Тут прослеживается чередование невысоких кряжей и плато. Самая высокая точка плоскогорья – гора Камень. Она расположена на среднегорье Путорана и имеет высоту 1701 метр над уровнем моря. Но средняя высота Среднесибирского плоскогорья составляет всего 500-800 метров. Кроме того, на данном плоскогорье следует выделить Анабарское плато, о котором мы упоминали чуть выше. Оно представляет собой выступ Анабарского щита на поверхность. Самая высокая точка этого плато – 905 метров над уровнем моря.

На западе плоскогорье обрамляет Енисейский кряж, который одновременно служит границей и ему, и Сибирской платформе в целом. Его средняя высота равна 900 метров над уровнем моря, но максимума она достигает на горе Енашимский Полкан и составляет 1104 м. За Енисейским кряжем лежит Западно-Сибирская платформа.

На юге и юго-востоке границей Среднесибирского плоскогорья является Ангарский кряж. Средняя высота составляет от 700 до 1000 метров над уровнем моря, максимальная – 1022 м.

На востоке и северо-востоке Среднесибирское плоскогорье, а значит, и соответствующая форма рельефа Сибирской платформы, плавно переходит в Центральноякутскую равнину. По-другому она ещё называется Центральноякутской, или Лено-Вилюйской низменностью. На большей части её территории максимальная высота над уровнем моря не превышает 100-200 м, но на окраинах может достигать 400 метров.

Форма рельефа Сибирской платформы на внутренних водоразделах довольно сглажена. Поэтому высота данных водоразделов не превышает 400-600 метров. В частности, данное утверждение относится к границам бассейнов рек Ангары, Нижнего Вилюя и Тунгуски.

Другие элементы рельефа Сибирской платформы

На юго-востоке от Среднесибирского плоскогорья лежит Алданское нагорье. В отличие от перечисленных выше объектов оно не является частью плоскогорья, но, тем не менее, входит в состав Сибирской платформы, представляя собой выход на поверхность её кристаллического щита. Именно на территории Алданского нагорья расположена самая высокая точка Сибирской платформы, достигающая высоты над уровнем моря в 2306 метров. Но большая часть нагорья имеет высоту, не превышающую тысячи метров.

Форма рельефа Сибирской платформы на крайнем юго-востоке имеет гористый характер. Тут, на территории Хабаровского края, располагаются горы Джугджугур. Хотя средняя высота этого комплекса выше, чем Алданского нагорья, самый высокий пик Топко уступает по размерам наивысшей точке нагорья. Гора Топко имеет высоту всего 1906 метров над уровнем моря. Протяженность гор Джугджугур с северо-востока на юго-запад вдоль побережья Охотского моря составляет 700 километров.

Итак, мы в общих чертах узнали, какова форма рельефа Сибирской платформы.

Гидрография

Теперь остановимся на основных водных объектах Сибирской платформы. Как правило, их первоначальное расположение напрямую зависело от рельефа, а уже затем, после своего возникновения, реки и озера, которые в регионе имеются в довольно большом количестве, сами начинают влиять на формирование местности.

Крупнейшая водная артерия – Енисей – является естественной западной границей Сибирской платформы. Это одна из крупнейших в мире рек, длина которой составляет 3487 метров.

В значительной мере границей Сибирской платформы, только уже на востоке, является другая крупная река – Лена. Хотя частично она несет свои воды непосредственно по территории платформы. Её длина составляет 4400 км.

На юге Сибирская платформа на небольшом участке соприкасается с самым глубоким озером мира – Байкалом.

Среди других крупных водных артерий, протекающих по Сибирской платформе, следует выделить реки Ангару, Нижний Вилюй и Тунгуску.

Полезные ископаемые южной части Сибирской платформы

Теперь нам следует изучить полезные ископаемые Сибирской платформы. Нужно отметить, что мать-природа одарила ими регион в немалых количествах. Что же хранят недра Восточно-Сибирской платформы?

Алданский щит является настоящим хранилищем железных руд. Кроме того, на Алданском нагорье добывают также медь, уголь, слюду и даже золото.

Но самые больше запасы золота и алмазов расположены на территории Якутии, которая является настоящей сокровищницей России. В этой же республике на территории Ленского угольного бассейна добывают “горючий камень”.

Кроме того, добыча каменного угля происходит в недрах Тунгусского и Иркутского бассейнов, которые расположены на территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Полезные ископаемые севера Сибирской платформы

Полезные ископаемые Сибирской платформы в северной её части, главным образом, сконцентрированы на территории Анабарского щита. Тут имеются залежи апатитов, анортозитов, титаномагнетитов. Медь и никель добывают около Норильска.

А вот на нефтью и газом, по сравнению с районами Западной Сибири, территория Восточно-Сибирской платформы бедна. Хотя на юге и севере также имеются нефтяные месторождения, но в гораздо меньших объемах.

Почвы

Самым верхним слоем, покрывающим площадь Сибирской платформы, являются почвы. Рассмотрим, какими видами они представлены в изучаемом регионе.

Учитывая, что большую часть Сибирской платформы покрывает тайга, почвы, образующиеся здесь, соответствуют данной природной зоне. На севере – это мерзлотно-таёжные, южнее – дерново-лесные. На юге значительные площади занимают дерново-подзолистые почвы, иногда встречаются серые лесные и даже черноземы. Только последний вид почв из всех перечисленных отличается высоким плодородием.

Общая характеристика Сибирской платформы

Как видим, Сибирская платформа – одно из древнейших на Земле геологических образований. Рельеф на большей части территории представлен плоскогорьями, и лишь по границам платформа обрамлена сравнительно невысокими горами или возвышенностями.

Регион очень богат различными полезными ископаемыми. Среди них следует выделить железные руды, каменный уголь, апатиты, золото и алмазы. Имеется нефть, хотя это и не основной показатель богатства региона. А вот почвы на территории платформы не отличаются высоким плодородием.

Источник

В пределах Сибирской платформы находятся разнообразные и богатейшие месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, приуроченных к отложениям фундамента и чехла.

Железо. Железорудные месторождения концентрируются в трех крупных районах. Южно-Алданский , или Южно-Якутский, район находится в пределах Алданского щита. Магнетитовые железистые кварциты залегают в протерозойских отложениях. Ангаро-Питский железорудный район находится в восточной части Енисейского кряжа, где осадочные гематитовые и гидрогематитовые железные руды связанны с песчано-глинистыми отложениями рифейского возраста. Рудные залежи в форме крупных линз и пластов образуют целый ряд месторождений и залегают недалеко от поверхности. Ангаро-Илимский район располагается в Иркутской области. Месторождения железа контактово-метосоматического типа. Рудные залежи приурочены к контактам трапповых интрузий в силурийских отложениях.

Многочисленные месторождения железа обнаружены в бассейнах рек Подкаменной Тунгуски, Бахты, Летней, Северной и Анакит.

Медь и никель. Одно из медноникелевых месторождений находится в районе Норильска. Из руд Норильской группы месторождений извлекают не только медь и никель, но и кобальт, платиноиды, серебро и селен.

В западной части Алданского щита открыто крупное Удоканское месторождение медистых песчаников, связанное с терригенными толщами нижнепротерозойской удоканской серии.

Алюминий. Группа месторождений Енисейского кряжа, где бокситы залегают в карстовых полостях мел-палеогеновой коры выветривания.

В докембрийских отложениях широко распространены нефелинсодержащие породы – силлиманитовые и дистеновые сланцы, содержащие большое количество глинозема, которые могут быть использованы для извлечения из них алюминия.

Золото. Месторождения золота находятся в южной части платформы на Алданском щите. Месторождения россыпного золота и золота кварцевых жил в докембрийских породах.

Алмазы. В центральной части платформы в Западной Якутии. В 1954 г была открыта первая кимберлитовая трубка алмазоносная. Центр добычи алмазов – город Мирный. Разрабатываются три кимберлитовые трубки «Мир», «Удачная», «Айхал».

Исландский шпат – важнейшее сырье для радио и оптической промышленности – широко развит в пределах Тунгусской синеклизы, где он залегает в виде гнезд в эффузивах трапповой толщи.

Каменная соль – в отложениях нижнего кембрия, в районе Иркутска.

Графит – месторождения в нижнем течении Нижней Тунгуски, в долине Курейки.

Уголь – месторождения в Тунгусской синеклизе в отложениях палеозоя, юры и мела.

Ленский угольный бассейн приурочен к Предверхоянскому краевому прогибу и Вилюйской синеклизе.

Южно-Якутский угольный бассейн связан с юрскими отложениями на Алданском щите, где они залегают в Чульманской и Токинской впадинах.

Иркутский угольный бассейн приурочен к Иркутской впадине. Пласты угля юрского возраста достигают 25 м и разрабатываются открытым способом.

Канско-Ачинский угольный бассейн расположен в Канской впадине. Пласты бурого угля юрского возраста, мощность 100 м.

Нефть. Месторождения нефти в Непско-Ботуобинской антиклизе и Ангаро-Ленской ступени открыты в юдомских и кембрийских отложениях. Возможно их открытие в кембрийских отложениях Турухано-Норильской зоны и в Нижне- среднепалеозойских отложениях Тунгусской синеклизы.

Газ. Крупнейшие газовые и газоконденсатные месторождения обнаружены в Вилюйской синеклизе в юрских отложениях, а также в Усть-Енисейско-Хатангском прогибе.

Источник

Глава 1

История развития траппового магматизма

Средней Сибири

Сибирская платформа (, 1923) – это крупная древняя платформа в пределах территории России, обладающая допалеозойским фундаментом. Исследовалась территория платформы широко и планомерно во второй половине 20 века: организовывались площадные государственные геологические съемки, наземные и воздушные магнитные съемки.

В результате многочисленных исследований характерной чертой Сибирской платформы был отмечен мощнейший вулканизм, охвативший значительную часть платформы в P2 – T1 (млн. лет назад), сформировавший крупнейшую в мире трапповую формацию Сибирской платформы.

Начало систематическому изучению траппов в пределах Сибирской платформы, положено в гг. работами A. Ю. Левинсона-Лессинга, , В. С. Соболева, и др. Большое значение имели работы по изучению полезных ископаемых, связанных с траппами , ского, , и др.

В 1946 году были начаты планомерные работы по геологическому картированию и поискам полезных ископаемых на территории северо-западной и западной частей Сибирской платформы. В связи с этим изучение траппового магматизма приобрело важное значение.

Широко распространена в наши дни, теория плюма – теория об образовании траппов в результате поднятия из глубин Земли (возможно, от границы мантии с ядром) так называемого плюма — крупного потока горячего мантийного вещества. Плюм достигает низов литосферы, начинается её плавление и образуются насыщенные летучими компонентами расплавы, которые прорываются на поверхность в виде кимберлитов. Затем голова плюма продолжает движение вверх и вовлекает в плавление всё большие объёмы литосферной мантии, в результате чего формируется основной объём базальтовых расплавов. Ударившись о континентальную кору, плюм растекается под ней и вызывает магматизм на периферии области, захваченной трапповым магматизмом. Согласно плюмовой теории, в пределах Тунгусской синеклизы и окружающих её территорий зародился мантийный поток. В связи с тем, что синеклиза испытывала погружения, именно в пределах её возникла так называемая «горячая точка», посредством которой базальтовая лава вырывалась на поверхность и застывала.

Трапповый магматизм — особый тип континентального магматизма, для которого характерен огромный объём излияния базальта за геологически короткое время (1-1,5 млн. лет) на больших территориях. Название произошло от шведского слова trappa — лестница, так как в районах траппового магматизма возникает характерный рельеф: базальтовый слой эродируется плохо, а осадочные породы разрушаются легко. В результате местность траппового магматизма приобретает вид обширных плоских равнин, расположенных на кровле базальтового покрова или пластовых интрузий, разделённых уступами. Такая местность напоминает парадную лестницу.

Специфические особенности траппового магматизма обусловлены своеобразием тектонической обстановки в пределах Сибирской платформы. Основными тектоническими структурами, в пределах которых проявился трапповый магматизм являются Тунгусская синеклиза, западный склон Анабарской антеклизы и Приенисейская зона краевых поднятий и впадин.

Западный склон Анабарской антеклизы включает в себя бассейны средних и нижних течений рек Котуя и Майчечи и выделяется обычно в качестве Майчеча-Котуйской моноклинали. Моноклиналь занимает площадь в 70 тыс. кв. км (Золотухин, 1975), на западе она смыкается с Тунгусской синеклизой. Её геологическое строение отличается падением слоев к западу и югу, в сторону Тунгусской синеклизы. В северном, западном и южном направлениях увеличивается число и площади интрузивных тел – долеритов и ультраосновных пород. Их спутником являются металлические полезные ископаемые и слюды.

Приенисейская зона краевых поднятий и впадин, охватывает правобережье р. Енисея. Тунгусская синеклиза представляет собой огромную дифференцированную отрицательную структуру, значительная часть которой вовлечена в современное сводовое поднятие, образующее плато Путорана, с высотами 1м. В её пределах выделяются Сыверминская (северо-запад), Центрально-Тунгусская (центр) и Ванаварская (юг) крупные впадины и Учаминское поднятие (Милановский, 1996).

В C2 на большей части Сибирской платформы произошли климатические изменения и резкий перелом в осадконакоплении. Климат из гумидного постепенно аридизировался. В это же время стали намечаться контуры Тунгусской синеклизы в процессе накопления позднепалеозойской угленосной толщи и в основном чётко определились в период раннетриасового траппового комплекса. Наиболее энергичные тектонические прогибания имели место в северо-западной и западной половине платформы, где формировалась Тунгусская синеклиза, в связи с активным опусканием сопредельных с Сибирской платформой территорий. Её формирование связано c растяжением и утончением континентальной коры над обширной горячей точкой мантии. Образованием траппового комплекса завершилось длительное погружение Тунгусской синеклизы, происходившее с венда – раннего кембрия.

C2 – T1 время на Сибирской платформе ознаменовалось довольно резкими дифференцированными тектоническими движениями. К концу этого этапа, окончательно сформировалась огромная Тунгусская синеклиза, ограниченная системами разломов и флексур, явившаяся ареной мощной вулканической деятельности в раннем триасе, которая вышла далеко за пределы синеклизы.

Отложения C2 – T1 (см. рис.1) подразделяются на две толщи: продуктивную (нижнюю – C2 – P1) и вулканогенную (P2 – T1).

Продуктивная толща (C2 – P1) построена весьма сложно и характеризуется фациальной изменчивостью, непостоянной мощностью, различной степенью угленосности (см. рис.2). Мощность толщи достигает максимальных значений в северных районах Тунгусской синеклизы, где она составляет около 1 км, а в южном направлении уменьшается до первых сотен метров (Хаин, Сеславинский, 1991).

Вулканогенная толща P2 – T1, (см. рис.1) объединяемая в путоранскую серию, (Пейне, 1980) занимает почти всю северо-западную и центральную часть Тунгусской синеклизы (см. рис. 3). Толща естественно стратифицирована, что позволяет рассматривать изменение продуктов магматизма во времени. Общая площадь, покрытая пирокластическими образованиями P2 – T1, составляет около 675 тыс. кв. км, лавами – 337 тыс. кв. км (Рябов, 2003). Мощность P2 – T1 отложений изменяется от 0 м на юге до 3500 м на северо-западе (Золотухин, 1986).

Вулканогенная толща подразделяется на две части: нижнюю – туфогенную и верхнюю – преимущественно лавовую (Воскресенский, 1954).

Вулканическая деятельность началась в P2 с излияниями толеит-базальтовых и долеритовых лав с низким содержанием щелочей. Излияния происходили из многочисленных аппаратов трещинного типа на относительно ровную поверхность огромной Тунгусской впадины, испытывавшей общее вулканическое проседание. Относительно лёгкие слои осадочного покрова платформы как бы «всплывали», наподобие льдин, на магме основного состава, магма заполняла возникавшие при этом трещины растяжения. В дальнейшем происходило сжатие земной коры, вдавливание внедрившейся магмы между слоями осадочных пород, излияние лав на поверхность и мощные извержения, сопровождавшиеся взрывами. Следы этих взрывов ныне точно установлены в виде «трубок взрыва», выполненных брекчиевой породой – кимберлитом, состоящим из крупнообломочного материала и своеобразных желтых и синеватых глин. Мощность толеитовых базальтов составляет от десятков до первых сотен метров. Нижние горизонты залегают с размывом и чередуются разными типами базальтов с прослоями мелкообломочных туфов, туфоаргиллитов, туфопесчаников и пеплов (см. рис. 3). Все их разнообразие описано в большом количестве работ (Золотухин, 1986, 1989; Альмухамедов,1991; Рябов, 2001).

Рис. 1. Позднепалеозойские и мезозойские структуры Сибирской платформы (по «Атласу палеогеографических карт СССР» под редакцией акад. Виноградова, Верещагина, Наливкина, Ронова, Хабакова, Хаина; 1968)

1 – области поднятий в послетриасовое время; 2 – прогибы юрского периода;

3 – краевой прогиб мезозоид; 4 – область развития тунгусской серии (C2 – T1);

Цифрами в кружочках обозначены структуры:

1 – Вилюйская синеклиза; 4 – Предверхоянский прогиб; 7 – Ангаро-Вилюйский прогиб

2 – Лено-Анабарский прогиб; 5 – Чульманская впадина; 8 – Канско-Рыбинская впадина;

3 – Хатангско-Пясинский прогиб; 6 – Токовская впадина; 9 – Иркутская впадина.

Рис. 2. Геологический профиль через среднюю часть Тунгусской синеклизы

(по и , 1982 г.)

По своим петрографическим признакам все вулканиты Тунгусской синеклизы, независимо от их химического состава, относятся к ряду долеритобазальтов от стекловатых до полнокристаллических. Эти базальты отличаются от срединно-океанских несколько повышенным содержанием щелочей, особенно К2О, связанным с ассимиляцией континентальной коры (Урванцев, 1999).

Излияния базальтов происходили из многочисленных трещин. Слои потоков накладывались на слой. Некоторые потоки протягиваются на сотни километров и являются маркирующими (Старосельцев, 1982). Как правило, потоки и покровы имеют трехчленное строение: массивные – слабо раскристаллизованные (вплоть до стекловатых разностей) – в нижней, раскристаллизованные – в центральной и миндалекаменные – в верхней части. В потоках и покровах значительной мощности центральная часть представлена породами с типичной долеритовой структурой. Базальтовые лавы изливались в основном через трещинные каналы, что подтверждается наличием протяженных потоков до 250 км (Межвилк, Васильев, 1967).

Одновременно с базальтовыми излияниями начались и несколько позднее завершились, тесно связанные с ними многофазные проявления интрузивного магматизма.

Также в состав путоранского комплекса входят интрузии основного состава (см. рис.4): пластовые (силлы), секущие (штоки и дайки), некки (столбообразные тела, выполняющее лаво – или магмоподводящий канал вулканическим материалом) и взрывные вулканические трубки (см. рис. 5). Интрузий ультраосновных-щелочных пород насчитывается порядка 20, наиболее крупные из которых достигают 500 тыс. кв. км (Виленский, 1991).

Силлы (см. рис. 4, III), располагаются в верхних горизонтах палеозойских и триасовых отложений, образуя характерный ступенчатый рельеф. Их мощность – от нескольких десятков метров до 0,5 км (в Норильском районе), а площадь – до нескольких 7 тыс. кв. км (Рябов, 2001). По составу интрузивные траппы отвечают долеритам и габбро-долеритам. Более кислые траппы находятся обычно в крупных дифференцированных силлах (, 1950). Мощность силлов составляет 200-500 м (иногда более 1000 м) и они вмещают в себя основной объем интрузивных траппов Сибири. Протяженность силлов там, где их много, обычно установить трудно из-за сложности корреляции отдельных тел при их крайне однообразном составе.

Взрывные вулканические трубки развиты в основном по периферии Тунгусской синеклизы, в пределах Меймеча-Котуйской моноклинали. Это говорит о приуроченности магмовыводящих разломов к бортам этой вулканоактивной впадины. (1937) первым высказал предположение о вероятности обнаружения алмазоносных кимберлитов. По форме среди кимберлитовых тел различают вертикальные и крутонаклонённые эксплозивные трубки.

Рис. 3. Составлена , 1977

Составил , 1962

В плане трубки имеют округлую, овальную или неправильную форму, с диаметром до 0,6 км, а книзу уплощаются. Некоторые трубки пересекают интрузивные тела траппов (см. рис. 5).

![[image]](https://pandia.ru/text/79/155/images/image005_10.jpg)

Рис. 5. Кимберлитовая трубка взрыва и её глубинные проводники

Штоки (см. рис. 4, II) имеют размеры в поперечнике до 1-10 км (Урванцев, 1999). Часть даек представляет собой подводящие каналы для силлов и лавовых излияний. Мощность даек достигает 100 м, протяженность – до сотен км (Старосельцев, 1982). Среди интрузивов поздних фаз присутствуют мощные пластообразные дифференцированные тела долеритов, феррогаббро, гранофиров, заключающие магматические месторождения титаномагнетита и скарновые – магнетита. Некоторые пластовые интрузии (Норильская) испытывают глубокую дифференциацию: их нижние части сложены плагиоклазовыми перидотитами и оливинитами, верхние – габбро и диоритами.

По наблюдениям (1976), в Тунгусской синеклизе дайки одного простирания часто под прямым углом пересекаются дайками другого простирания, что свидетельствует об общем, всестороннем растяжении этой впадины.

Наиболее мощные магматические тела имеют форму лакколитов (см. рис 4, IV). Они часто вытянуты вдоль подводящего канала. Благодаря малой вязкости базальтовой магмы лакколиты значительной частью «сплющены». Их краевые части переходят в пластовые интрузии, которые по мере удаления от подводящего канала постепенно уменьшаются в мощности. В рельефе лакколитообразные тела выступают в виде куполообразных гор и крупных гряд.

Триасовое время ознаменовалось тремя типами мощнейшей магматической деятельности:

1) преимущественно эксплозивной – накопление туфовой толщи;

2) существенно эффузивной – формирование лавовой толщи;

3) интрузивной – образование силлов, даек, штоков, взрывных трубок и т. д.

И в центральных районах, и в краевых частях соотношение эксплозивных, эффузивных и интрузивных отложений может меняться.

Общая площадь этих толщ составляет более 1,5 млн. кв. км. Общий объём продуктов трапповой формации оценивается (1966) более чем в 1 млн. куб. км., без учёта траппов предтаймырского прогиба и Таймыра (см. рис.6).

Магматический процесс, приведший к формированию в западной части Сибирской платформы и некоторых смежных районах грандиозного тунгусского траппового комплекса, открыл длительную эпоху трапповых излияний, в результате возникновения в верхней мантии обширных и мощных линз аномально разогретого ультраосновного вещества. Его частичное плавление продуцировало происходивший в условиях общего горизонтального растяжения подъем толеит-базальтовых, а местами – базит-ультрабазитовых и щелочно-ультрабазитовых расплавов, достигших земной поверхности или внедрявшихся в приповерхностные зоны земной коры. Тепловой поток в коре под зоной магмаобразования был аномально повышен в несколько раз. Это обусловило высокую степень метаморфизма углей в тунгусской угленосной серии, т. е. воздействием трапповых интрузий часть углей превратилась в графит высокого качества (с содержанием углерода до 80-95%). С внедрением долеритов связаны полиметаллические оруденения, магнетит, титано-магнетит, некоторые слюды.

Базальтовые потоки уничтожали все живые организмы на своём пути. Из застывавших потоков улетучивались трлн. тонн углекислого газа, и его концентрация в атмосферном воздухе увеличивалась. Таким образом, существуют предположения, что именно трапповый магматизм и его последствия оказали катастрофическое воздействие не только на животный и растительный мир Средней Сибири, но и на планету в целом, т. е. трапповый магматизм может являться одной из причин грандиозного пермо-триасового вымирания. Отмечено, что в разных областях планеты мгновенно исчезли порядка 70% различных видов животных и растений. И только спустя 8-10 млн. лет это разнообразие было восстановлено.

После окончания вулканического цикла геологическая структура Средней Сибири существенно изменилась, так как траппы, пронизывающие породы платформы, создали ее своеобразный «жесткий» каркас. К середине мезозойской эры формирование Тунгусской синеклизы закончилось. Начиная с нижнеюрской эпохи (около 150 млн. лет назад) западная часть Сибирской платформы начала медленно подниматься. Начался размыв платформенных, почти горизонтально залегающих отложений.

В кайнозое территория Средней Сибири, большая часть которой представляла обширное плоскогорье, испытывала поднятия в результате колебательных движений. В частности, поднятиям подверглись и территории трапповой форма

Рис. 6. Схема размещения магматических платформенных образований на Сибирской платформе (по , 1966)

Поздний мезозой:

1 – интрузии гранитоидов и сиенитов (а); эффузивы кислого и среднего состава (б);

2 – интрузии щелочных габброидов и щелочных сиенитов.

Поздний палео?