Что такое приспособления и почему их полезно знать

(в биологии) – соответствие (а также процесс, приводящий к такому соответствию) между живой системой (или ее частью) и внешними по отношению к ней условиями. Под П. понимают как процесс П., так и его результат – п р и с п о с о б л е н н о с т ь.

В истории науки П. первоначально связывалось только с организмом и понималось как целесообразность строения последнего. С переходом к идее естеств.-историч. происхождения приспособленности возникла проблема механизма процесса П. В основу анализа механизма П. было положено изучение изменчивости организма и естеств. отбора, причем были различены определенные (т.е. приводящие организм в соответствие с действующим фактором) и неопределенные (не имеющие приспособит. значения) изменения. Это различие, в свою очередь, позволило выделить и рассматривать особо П. в онтогенезе и П. в филогенезе, а также механизм их связи. Было установлено, что филогенетич. П. возникают на основе неопредел. изменений, их перекомбинаций в процессе скрещивания с особями своего вида, отбора и закрепления благоприятных для организма комбинаций. Онтогенетич. структурные П. возникают непосредственно как реакция организма на воздействие среды. Организм отвечает приспособит. реакцией только на такие условия среды, к-рые уже встречались в истории вида и зафиксированы в наследств. материале данного индивида. Если данные условия встречаются организмом впервые, то его структурная реакция не является, как правило, приспособительной.

Одна из весьма распространенных принципиальных ошибок в истолковании П., особенно свойственная построениям Лысенко, заключалась в том, что организмам приписывалась имманентная способность изменяться приспособительно. В этом примитивном представлении игнорировался тот факт, что способность к онтогенетич. структурным П. является результатом длит. развития наследств. основания организма, и тем самым фактически перечеркивалась теория естеств. отбора.

Исследование биохимических, физиологи-ческих и поведенческих (функциональных) П. обнаружило их высокую динамичность и скорость образования. На первый взгляд это подтверждает тезис ламаркистов о внутр. способности “живого” адаптивно реагировать на внешние условия. Однако в действительности эти факты лишь подтверждают, что механизм адаптивного реагирования является результатом длит. эволюции; особенно наглядно это обнаруживается в зависимости поведенч. реакций от уровня организации нервной системы. Новую главу в изучении П. открыло детальное исследование отношений внутри организма как целого. Выяснилось, что внутр. соответствие (приспособленность) “частей” организма друг другу, основывающееся на разделении между ними биохимич. и физиологич. функций, для своей реализации требует соответствующих средств связи, а сети этих замкнутых внутриорганизменных коммуникаций обладают закономерной способностью к саморегуляции. Тем самым была вскрыта интимная природа динамич. устойчивости и приспособляемости к изменяющимся условиям внешней и внутр. среды (гомеостаз).

Один из наиболее существ. сдвигов в концепции П. заключается в том, что оно стало рассматриваться не только на уровне организма, но и на суборганизменных (клетки, ткани) и супраорганизменных (сообщества организмов) уровнях. При этом общие закономерности оптимального регулирования в соответствии с окружающими условиями оказались принципиально одинаковыми для всех биологич. систем. Однако конкретные механизмы саморегуляции (П.) на каждом уровне организации различны.

П. (адаптация) в наст. время все более заметно выступает как важнейший параметр в конструировании сложных технич. систем. Самоорганизующиеся системы, напр., есть прежде всего системы, способные к адаптации. Создание принципов построения механизмов, обеспечивающих П., является одной из центр. задач совр. теоретич. кибернетики, в рамках к-рой предлагаются различные модели самоприспосабливающихся систем.

Помимо биологии и кибернетики, понятие П. применяется в психологич. и социально-психологич. исследованиях. Содержание социального П. составляет ассимиляция личностью или группой осн. специфич. признаков и характеристик социальной среды.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Пути и закономерности эволюционного процесса, М.–Л., 1939; Парамонов Α. Α., Курс дарвинизма, М., 1945; Allee W. С. [а. о.], Principles ot animal ecology, Phil.–L., 1950; Dobzhansky T., Evolution, genetics and man, N. Y.–L., [1956]; Grant V., The origin of adaptations, N. Y.–L., 1963; Stebbins G. L., Variation and evolution in plants, N. Y.–L., 1963.

К. Хайлов. Севастополь.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия.

Под редакцией Ф. В. Константинова.

1960—1970.

Источник

Еще не поздняя, но уже очень серьезная осень. Холодно. Дождь. В такую погоду хочется затопить печку, забраться на диван, укутаться пледом и читать хорошую книгу о дружбе, любви и мире во всем мире. Однако, стоп! Это что такое?! Желание спрятаться – первый признак осенней депрессии! Поэтому, сапоги на ноги, а ноги в руки – и в лес, полный загадок и тайн. Пока пробираюсь через мокрую траву и опавшую листву, вспоминаю слова великого Пушкина:

“О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И разум, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель”

Смотрю я на лес и думаю – мне хорошо, я в сапогах, в куртке. Похожу по гнилому валежнику – и домой, к печке, книжке и горячему чаю. А как же лесным обитателям? Лес – это их дом, конечно, не ахти какой (в моем понимании), но они вынуждены здесь жить – есть, спать, размножаться. Почему они не ищут другие, более комфортные, условия? Впервые на этот вопрос ответил Дарвин – организмы на протяжении всей своей жизни (онтогенез) и исторической жизни своего вида (филогенез) приспосабливаются к конкретным условиям обитания. Не бывает плохих условий – бывают не очень приспособленные существа.

Сегодня я начинаю цикл статей о Приспособлениях, или Адаптациях. Читайте, впитывайте информацию, конспектируйте, учитесь рассуждать и анализировать. Помните слова поэта: “Все достигается чрез труд”!

Приспособления, адаптации (лат. adapto – прилаживаю, приспособляю) – совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других особенностей биологического вида, обеспечивающая возможность жизни в определенных условиях внешней среды.

Механизмы возникновения и эволюции приспособлений – одна из центральных проблем биологии. Решение этой проблемы впервые предложил Ч. Дарвин. Он доказал, что в природе нет «изначальной целесообразности», а есть относительная целесообразность – соответствие строения и функций организма условиям их существования. Ч.Дарвин доказал, что приспособления возникают в результате естественного отбора и являются основным результатом эволюции.

Относительный характер приспособлений

Приспособления возникают в ответ на конкретные условия среды, поэтому они всегда относительны. Любое приспособление полезно только в тех условиях, в которых оно исторически возникло, а при изменении условий оно перестает быть полезным и даже становится вредным для организма. Например, бабочки березовые пяденицы, приспособленные к жизни на стволах берез, заметны на зеленом фоне листьев.

Покровительственная окраска – это окраска и форма животных, обеспечивающая наибольшее их приспособление к условиям среды. Различают три вида Покровительственной окраски:

- Маскировка

- Демонстрация

- Мимикрия

Маскировка – это окраска и форма животных, делающие животных менее заметными на фоне окружающей среды. Различают три вида Маскировки:

- Криптическая окраска

- Дизруптивная окраска

- Скрадывающая окраска

Криптическая окраска

Криптическая окраска (греч. kryptos – скрытый) обеспечивает сходство животного с окружающим фоном и обычно сочетается с позой покоя.

1) Животные, обитающие в траве или на листьях растений, имеют зеленую окраску (ящерицы, кузнечики, гусеницы)

2) Животные, обитающие в пустынях, окрашены в желтые или бурые цвета (пустынная саранча, сайгак, тушканчик, агама, варан, скорпион)

Некоторые животные могут изменять криптическую окраску:

1) В течение онтогенеза изменение криптической окраски происходит, например, у тюленей. Новорожденный детеныш тюленя – зеленец, его тело покрыто густой длинной шерстью белого цвета с зеленоватым оттенком. Через пять дней зеленоватый оттенок исчезает и шерсть приобретает абсолютно белый цвет, теперь детеныша тюленя зовут белек. Шерсть белька состоит из прозрачных полых волосков, которые хорошо пропускают солнечный свет на черную кожу, тем самым согревая его. На третьей неделе жизни белек начинает линять, под белым мехом становится заметна серебристая шкурка, теперь детеныш зовется хохлуша. Когда тюлененку исполняется месяц, его мех снова меняется, он превращается в жесткий и короткий волосяной покров, типичный для взрослых тюленей. Мех имеет серый окрас, с темными, почти черными пятнами. В этот период детеныш тюленя называется серка.

2) В различные сезоны года криптическую окраску меняют многие животные. Окрас меха сливается по оттенку со снегом или корой деревьев и зверек становится менее заметным как для врагов-хищников, так и для тех, на кого он сам охотится. Так, заяц-русак летом коричневый, а зимой белый, белка летом рыжеватая, зимой – сероватая, у рыси летом шерсть серо-рыжая, зимой светло-серая. К зиме белеют горностай, ласка, песец.

3) В соответствии с фоном способны изменять криптическую окраску некоторые животные. Это происходит за счет перераспределения пигментов в покровах тела. Хамелеон может изменить свой цвет в зависимости от окраски окружающей среды в течение 15 минут. В слоях его кожи находятся пигментные клетки, содержащие красители. Работа этих клеток регулируется нервной системой. Осьминоги и кальмары способны изменить окраску тела в течение нескольких секунд. Камбала и палтус имитируют окраску морского дна, если их положить на шахматную доску, их тела покроются черно-белыми квадратами. Огненная саламандра на желтом грунте становится желтой, на черном – черной.

Дизруптивная окраска

Дизруптивная окраска (лат. disruptus – разорванный) характеризуется наличием контрастных пятен и полос, которые нарушают зрительное впечатление о контурах тела. Животные становятся незаметными на фоне с чередующимися пятнами света и тени (ящерицы, бурундуки, зебры, жуки-усачи, ягуары, анаконды и др.). Дизруптивная окраска часто сочетается с криптической – некоторые пятна в окрасе животного часто гармонируют с фоном.

Значение дизруптивной окраски – затруднить распознавание объекта. Если поверхность животного покрыта неправильными пятнами контрастных цветов и оттенков, то эти пятна кажутся частью окружающей среды и отвлекают внимание наблюдателя от объекта окраски. Животные становятся менее заметными, даже находясь на таком фоне, на котором они ясно выступают. Но если фон совпадает с одним из элементов расцветки и поглощает его, то трудность распознавания резко возрастает, и наблюдатель может вообще не распознать объект.

У восточноафриканской лягушки Rana adspersa основная расцветка состоит из мазков землисто-бурого и оливково-зеленого цветов, а вдоль середины спины тянется яркая желтая полоса, которая напоминает случайному взору ветку или стебель травы. Полоса разделяет форму лягушки пополам, так что глаза видят лишь конфигурацию двух половинок лягушки, а их вид настолько отличается от вида целой лягушки, что мозг обладателя глаз обычно не соединяет обе половинки вместе и не распознает животное.

Южноамериканская рогатая лягушка Ceratophrys cornuta – пример еще одного удивительного дизруптивного камуфляжа, создаваемым золотыми, зелеными и бурыми тонами.

Полосы зебры разделяют контур тела и хищник не видит жертву на фоне светлых и темных пятен растительности африканских саванн. На рассвете или в сумерках, когда хищники выходят на охоту, чередующиеся полосы зебры сливаются в единый серый силуэт, плохо заметный при слабом освещении. Когда табун зебр на полном скаку удирает от хищников, те видят лишь мешанину черно-белых полос, что мешает охотнику вычленить какую-то конкретную жертву.

Тигра трудно заметить в естественной среде обитания – его полосатый окрас хорошо сливается с зарослями кустарника и высокой сухой травой.

Роскошной дизруптивной окраской обладает габонская гадюка – крупная ядовитая змея тропических и субтропических лесов Восточной Африки. Голова гадюки светло-серая с темной продольной отметиной на темени, черными пятнами в задних углах и радиально расходящимися темными полосами от глаз к разрезу пасти. На спине – яркий геометрический узор из прямоугольников, треугольников и ромбов, окрашенных в сочные оттенки желтого, багрового, розового и коричневого цветов. Такой окрас стирает контуры тела змеи и делает ее незаметной на фоне пестрой растительности, опавшей листвы и красно-бурого грунта.

Скрадывающая окраска

Скрадывающая окраска основана на эффекте противотени, когда более ярко освещаемые участки тела окрашены темнее, чем те, которые находятся в тени. При этом окраска кажется более монотонной, а очертания животного сливаются с фоном. Такая окраска «темная спина – белое брюхо» характерна для многих рыб и других обитателей толщи воды, для многих птиц, некоторых млекопитающих.

Солнечный свет, попадая на морских обитателей, освещает их сверху и с боков, в то время как низ тела обычно остается в тени. Акулы, и многие другие водные животные, обычно обладают темным цветом спины и светлыми животами. Эта простая уловка позволяет скомпенсировать разницу в освещении, в результате чего различить животное в воде становится непросто: при взгляде сверху оно сливается с темным дном, а при взгляде снизу — с верхними, хорошо освещенными слоями вод.

Промокшая, немного уставшая, возвращаюсь домой. Все-таки, как хорошо только изучать Адаптации, приспосабливая условия жизни под себя, но для этого нужно – учиться, учиться и еще раз учиться (это Ленин сказал).

Прочитали? Поставили лайки? Поделились статьей в социальных сетях? Еще нет?! Торопитесь! Ваши друзья тоже должны владеть информацией, уметь рассуждать и анализировать. ЕГЭ не за горами!

Сегодня я познакомилась с хорошим человеком, коллегой, репетитором по истории и обществознанию Сергеевой Надеждой Федоровной. От моих учеников я давно слышала восторженные отзывы об этом замечательном преподавателе, кандидате исторических наук, доценте. Если вам предстоит сдавать ЕГЭ по Истории России или Обществознанию – не тратьте время на поиски репетитора, обращайтесь к преподавателю с огромным опытом работы и великолепными результатами. Репетитор по истории и обществознанию Сергеева Надежда Федоровна (https://поистории.рф) подготовит вас к ЕГЭ на 100 баллов!

Вы готовитесь к ЕГЭ и хотите поступить в медицинский? Обязательно посетите мой сайт Репетитор по химии и биологии https://repetitor-him.ru. Здесь вы найдете огромное количество задач, заданий и теоретического материала, познакомитесь с моими учениками, многие из которых уже врачи и работают в лучших клиниках России, США, Канады, Германии, Израиля. Позвоните мне +7(903)186-74-55, приходите ко мне на курс. Я с удовольствием вам помогу.

Репетитор по химии и биологии кбн В.Богунова

Источник

Приспособленность организмов к среде обитания возникает в ходе эволюции для разрешения ими экологических проблем, имеющих место в определённой среде. Она изменяется, совершенствуется, порой исчезает. Вырабатывание адаптации позволяет достичь соответствия строения, поведения, физиологии существ условиям среды и образу их жизни. Приспособления служат основанием для исчезновения и появления органов, дивергенции и формирования новых биологических видов, усложнения конструкции.

Что такое приспособленность

В биологии под ней понимают спектр характерных черт приспособленности организмов к среде, позволяющих выживать в конкретных условиях и продолжать род.

На адаптированность к возникающим условиям оказывает воздействие эволюция. Но она изменяется, в связи с чем любые приспособительные черты относительны.

Виды приспособленности организмов

Морфологические адаптации

Они заключаются в особенностях строения. У Дарвина излюбленным примером адаптации был дятел, который способен лазать по стволам деревьев и вылавливать насекомых в трещинках.

Иные примеры:

Разная форма клювов (влияет метод питания).

Строение ног у различных видов крылатых (у водоплавающих они снабжены перепонками для плавания, бегающие виды птиц имеют очень сильные ноги).

Тело акулы в виде торпеды обеспечивает ей высокие гидродинамические характеристики.

Густота шерстяного покрова у животных севера, защищающая от сильного холода (як).

Плоское тело придонных рыб, которое помогает им передвигаться по дну (морские коровки).

Гибкость тела у норных, позволяющее добывать пищу в узких, малых полостях (хорёк).

В тундре и горных регионах растения часто обладают стелющимися формами либо они напоминают подушки, что обеспечивает организмам устойчивость к резким ветряным порывам. В зимний период они с лёгкостью способны укрываться снежным покровом и им не страшен сильнейший мороз.

Отдельным животным присущ яркий окрас (тигр). Подобная окраска похожа на чередование света и тени в окружающей среде и придаёт им малозаметность в зарослях. Покровительственной окраской обладает множество видов насекомых. Незаметны в снегу белые медведи, на фоне пустыни – ящерицы жёлтого окраса.

Исходя из условий освещения могут изменять окрас хамелеоны.

Предостерегающая окраска. Обычно подобный окрас свойственен жалящим насекомым.

Предупреждающая окраска как подражание неродственным видам (многие неопасные змеи сильно схожи с ядовитыми).

Маскировка – похожесть формы тела на объекты природы, дающая возможность спасаться от хищников. Например, почти нельзя различить в водорослях рыбу-иглу.

Физиологические адаптации

Они способствуют незамедлительной реакции живого организма на действие негативного фактора среды.

Возможность поддерживать относительно постоянную температуру тела позволила теплокровным организмам занять экологические ниши, которые недоступны для обитателей тропиков, Заполярья, пустыни. Такая способность – результат теплопродукции и теплоотдачи.

Особенная белково-липидная структура существ, обитающих при очень низких либо высоких температурах, позволяет им жить в условиях с подобными температурными режимами.

Многие организмы могут выделять разные вещества, служащие для нападения и защиты. Например, основной особенностью крапивы является её жгучесть. Это механизм защиты от травоядных. Сюда же относятся пахучие жидкости клопов, яды скорпионов, пауков, змей.

Излучение является основным методом тепловой отдачи у террариумных животных (змеи). Ультрафиолетовые лучи также являются мощным дезинфицирующим фактором.

Инфракрасное зрение необходимо совам и оленям для ночной охоты или поиска пищи.

Организмы, живущие в средах с крайне высоким уровнем ионизирующего излучения, приобрели радиорезистентность (экстремофилы).

В жару главным методом отведения излишней теплоэнергии служит испарение жидкости. У самцов некоторых видов добавочно предусмотрено её испарение со слизистой полового члена (верблюды, слоны, ослы). При некомфортном для организма повышении температуры окружающей среды, у животных наблюдается одышка.

При кратковременном влиянии пониженных температур на животных, для которых мороз – не типичная среда (песчанки), их дыхание учащается из-за усиленного обмена веществ и теплопродукции. Но при долгом нахождении в подобных условиях у них происходит постепенное замедление дыхания.

Относительный характер приспособленности

Признаки определяются конкретными условиями среды. Так, на суше рыба не способна к дыханию, так как не происходит поступление кислорода в жабры. Зелёный окрас насекомых служит спасением от птиц и животных лишь при их нахождении на зелёных частях растения.

Слаборазвитые ноги и удлинённые крылья ласточки хотя и очень помогают ей при полёте, но будут существенным недостатком при передвижении птицы по земле.

Адаптации, защищающие от одного вида, не смогут спасти от иного. К примеру, панцирь степной черепахи спасает от множества хищников, но не защитит её от некоторых хищных птиц, которые сбрасывают животное с какой-либо высоты. Колючки ежа не смогут спасти его от хищников, если те бросят его в воду. Ядовитые змеи беззащитны перед мангустами.

Белую куропатку, которую сложно заметить на белом снегу, поможет выявить тень. Организмы с новыми признаками, действующими в конкретном промежутке времени, могут легко погибнуть, выйдя за диапазон. Продолжают жить лишь особи, приспособившиеся к изменённой среде при естественном отборе.

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания

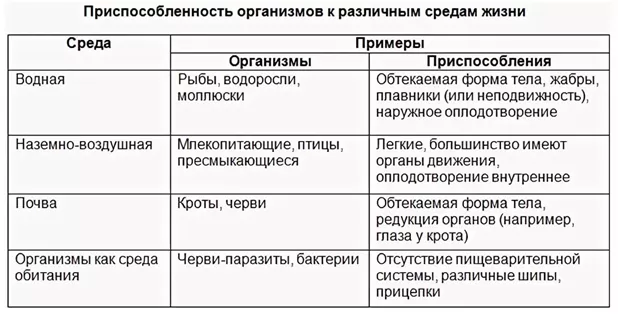

Основные примеры показаны в таблице.

Приспособления к водной среде

Форма тела:

приплюснутая (пиявка);

схожая с каплей;

трубообразная;

напоминающая торпеду (кальмар).

Тело максимально снижает трение благодаря специфике покровов:

слизь;

мягкий верхний слой (кит);

гладкий твёрдый корпус (морская черепаха).

Конечности:

ласты (тюлень);

плавники (дельфин);

перепонка.

Адаптации, помогающие двигаться в воде:

окружающая тело перепонка, «зонт»;

«водоструйный мотор»;

хвост с плавником.

Дыхательные органы разнообразны:

жабры;

трубка для дыхания (ранатра);

заборники;

образование пузыря, служащего заменой лёгкому.

Главный принцип окраса выражается в степени световой яркости в воде. Донные рыбы часто имеют окрас, схожий с оттенком дна (камбала). Они также изменяет окрас исходя из оттенка фона.

Приспособления к воздушной среде

Специфика строения летающих видов:

обтекаемое тело;

облегчённая структура (полые кости);

опорные плоскости;

перепонки и крылья;

облегчённые конечности (меньший вес, более короткие мышцы).

Особенности бегающих видов:

сильные, но лёгкие конечности;

меньше пальцев (лошадь);

защищающие роговые копыта;

более короткие передние и мощнейшие задние конечности (кенгуру).

Лазающие существа обладают разными адаптациями:

тонкое удлинённое тело (змея);

когти-крючки, острые когти (ленивец);

мощные пальцы;

хватательные конечности, даже подобный хвост;

сильные мышцы (гиббон, орангутан);

выросты: усики (плющ).

Лазающие виды иногда обладают и признаками полёта (летучая мышь). Нередко у птиц есть способность к бегу и полёту.

Могут сочетаться адаптационные признаки к жизни в разных средах (земноводные). Способностями к полёту обладают иногда и водные существа (летучие рыбы).

Приспособления к почве

Покровы обитателя подземелья обеспечивают лёгкость продвижения:

слизь, обеспечивающая скольжение в земле;

шерсть, легко заглаживающаяся вперёд и назад (крот);

короткая шерсть;

шёрстяной покров устойчив к истиранию.

Специфичность конечностей и формы тела:

тело удлинённое и тонкое (геофил);

копательные зубы (слепушонка) и конечности;

обтекаемость тела без выступов (крот);

укороченные конечности.

Специфика органов чувств подземного жителя:

малые уши (либо их нет);

усиленное осязание;

отсутствие глаз либо их очень малый размер (крот).

Почва тяжёлая и имеет высокую плотность, а помимо этого в ней может содержаться мало влаги и воздуха. Данные особенности среды также вызывают приспособительные адаптации:

мощная костно-мышечная структура, защищающая от сдавливания (крот);

система лакун, накапливающая воздух;

мясистость стебля, толстый эпидермис для запаса влаги в засуху (кактусы);

колючки, ребристость стебля, восковой налёт на нём для задержки влаги (кактусы);

развитый корень.

Организменная среда обитания

Для существ, ведущих приспособленческий образ жизни (паразитов, например, малярийный плазмодий), организм, заселяемый ими, является особой средой. У хозяина происходит выработка разных реакций защиты.

Паразиты в ответ находят методы приспособления к подобным реакциям, и тем самым осуществляется постоянный процесс взаимной приспосабливаемости. Чем проще организация существ, тем больше среди них паразитов (простейшие, растения, грибы).

Биологические механизмы возникновения приспособительной окраски

Подобная окраска формируется благодаря случайным, полезным для определённых условий среды, мутациям в процессе существования популяции.

Возникновение бабочек с окрасом крыльев, сильно схожим с фоном её местообитания, даёт возможность оставаться незамеченными, размножаться и передавать роду данный признак.

Случайно возникающие мутационные процессы обеспечивают похожесть неспособных жалить существ на ядовитые виды.

Приспособленность растений к опылению насекомыми

С целью привлечения насекомых у растений формируются цветки. Они обычно открывают их, лишь когда пролетают конкретно те виды насекомых, с которыми растение «взаимодействует». В дневное время воздух заполняется запахами липы, клевера и прочих растений, опыляемых пчёлами.

Гвоздики и петунии опыляют ночные бабочки, в связи с чем интенсивное выделение пахучих веществ у них стартует с приходом сумерек. Адаптацией к опылению конкретным насекомым выступает и местонахождение частей околоцветника и их форма. Соцветие – приспособление цветковых, во много раз увеличивающее шансы опыления.

Выводы о приспособленности организмов к среде обитания

Основные приспособительные способности существ к условиям среды обеспечивают выживание при их изменении, размножение. Любой организм исполняет определённые функции, крайне нужные для сохранения жизни на Земле, в связи с чем можно определить спектр деятельности существа как его работу. А в природе необходимы все типы работ, так что ценен любой организм.

С помощью изучения приспособлений не только распознаётся принадлежность существа к определённой группе, но определяется его местообитание и рацион питания. Жизнь вокруг намного легче понимать. А помимо этого, практически все приспособительные принципы можно в конкретном случае применять и в собственной жизни.

Источник