Что такое коэффициент использования полезной площади склада

В условиях финансовых проблем работа экономической службы, с одной стороны, должна быть направлена на минимизацию затрат, с другой — на повышение экономической эффективности работы предприятии. В данной статье рассмотрим вопросы повышения экономической эффективности работы складов.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СКЛАДА

К основным функциям склада можно отнести:

- создание ассортимента в соответствии с потребностью. Функция направлена на обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами (по количеству и качеству) различных фаз производства;

- cкладирование и хранение. Выполнение этой функции позволяет выравнивать временную разницу между поставками материальных ресурсов и их потреблением, что дает возможность на базе создаваемых запасов обеспечивать непрерывный производственный процесс и бесперебойное снабжение потребителей. Хранение материальных ресурсов необходимо и в связи с сезонным потреблением некоторых материалов;

- предоставление услуг. С целью обеспечения более высокого уровня обслуживания склады могут оказывать транспортно-экспедиционные услуги, проверять функционирование приборов и оборудования, готовить материалы к производственному потреблению и др.

Оценить работу склада позволяют технико-экономические показатели, характеризующие:

- эффективность использования площадей склада;

- интенсивность работы склада;

- себестоимость складской переработки грузов.

Показатели, характеризующие эффективность использования площадей склада

К показателям данной группы относятся:

- коэффициент использования складской площади;

- коэффициент использования объема склада;

- удельная средняя нагрузка на 1 м2 полезной площади;

- грузонапряженность.

Коэффициент использования складской площади (КS) представляет собой отношение полезной (грузовой) площади (Sпол) склада к общей площади складского помещения (Sобщ):

КS = Sпол / Sобщ.

ПРИМЕР 1

Площадь склада торгового предприятия, непосредственно занятая под хранение товаров, составляет 300 м2, общая площадь склада — 1000 м2.

Коэффициент использования складской площади:

300 м2 / 1000 м2 = 0,3.

Чтобы повысить значение коэффициента, торговому предприятию целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении количества хранимых товаров или о сдаче части площадей склада в аренду либо о заключении договоров хранения с посторонними организациями.

Коэффициент использования объема склада (КV) характеризует использование не только площади, но и высоты складских помещений:

КV = Vпол / Vобщ,

где Vпол — полезный объем, определяемый произведением грузовой площади на полезную высоту (то есть высоту стеллажей, штабелей);

Vобщ — общий объем склада, определяемый произведением общей площади на основную высоту (то есть высоту от пола склада до выступающих частей перекрытия, ограничивающих складирование груза).

Удельная средняя нагрузка на 1 м2 полезной площади (G) показывает, какое количество груза располагается одновременно на каждом квадратном метре полезной площади склада:

G = Zmax / Sпол,

где Zmax — максимальный запас материалов, который хранится на складе, т.

Удельная средняя нагрузка на 1 м2 полезной площади дает возможность сравнить использование складских помещений и их пропускную способность в течение года.

Грузонапряженность 1 м2 общей площади склада (М) в течение года определяется по формуле:

М = Ггод / Sобщ,

где Ггод — годовой грузооборот склада, т.

ПРИМЕР 2

Годовой грузооборот склада составляет 1 000 000 т, полезная площадь склада — 1000 м2.

Грузонапряженность 1 м2 общей площади склада:

1 000 000 т / 1000 м2 = 1000 т/м2.

Коэффициент грузонапряженности дает возможность сравнить использование складских помещений и их пропускную способность в различные годы.

Показатели интенсивности работы склада

Показателями интенсивности работы складов являются:

- складской товарооборот;

- грузооборот склада;

- показатели оборачиваемости материалов на складе.

Товарооборот планируется и учитывается в стоимостном выражении и представляет собой объем материальных ценностей, отпускаемых со склада потребителям за определенный период.

Грузооборот склада — отношение товарооборота за определенный период (сутки, месяц, год) к средней стоимости 1 т груза. Исчислять грузооборот склада можно по прибытии или отправлении грузов (односторонний грузооборот).

Формула расчета грузооборота склада (Г):

Г = Тобор / Сср,

где Тобор — товарооборот за определенный период, руб.;

Сср — средняя стоимость 1 т груза, руб./т.

Удельный грузооборот склада (эффективность полезной площади склада) (Гуд) — отношение грузооборота склада к полезной площади склада. Эта величина показывает, сколько тонн товара, прошедшего через склад, приходится на 1 м2 полезной площади склада:

Гуд = Г / Sпол.

Чем выше этот показатель, тем лучше работает склад.

Коэффициент неравномерности загрузки склада (Кнеравн. загр) определяется как отношение грузооборота наиболее напряженного месяца (Гнапр. мес) к среднемесячному грузообороту склада (Гср/мес):

Кнеравн. загр = Гнапр.мес / Гср/мес.

ПРИМЕР 3

Грузооборот наиболее напряженного месяца (декабря) составляет 10 000 т, среднемесячный грузооборот склада — 5000 т.

Коэффициент неравномерности загрузки склада:

10 000 т / 5000 т = 2.

Владельцу склада следует принять дополнительные меры, чтобы равномерно загрузить склад (нужно искать арендаторов площадей складов, менять логистику поставок и т. п.).

Продолжительность оборота склада (срок хранения) показывает, через какое количество времени запас товарно-материальных ценностей на складе будет исчерпан (выражается в днях или долях года).

Оборачиваемость склада (коэффициент оборачиваемости грузов) (Кобор) показывает, как часто содержимое склада полностью обновляется. Эта величина наиболее полно отражает интенсивность работы склада. Формула расчета:

Кобор = Qотгр / (T × Qразм),

где Qотгр — количество продукции, отгруженной за период Т, т;

Qразм — общее количество продукции, которое можно разместить на складе, т.

ПРИМЕР 4

За месяц (30 календарных дней) со склада отгружено 10 000 т продукции, а можно было отгрузить за этот период 20 000 т.

Соответственно, коэффициент оборачиваемости грузов (Кобор):

10 000 т / (1 мес. × 20 000 т) = 0,5.

Чем выше данный коэффициент, тем выше интенсивность работы склада.

Можно рассчитать такой показатель, как ошибки в поставках. Он определяется через отношение неправильных поставок к общему числу поставок. Под неправильными поставками подразумеваются:

- дефекты в изделиях;

- неверная продукция;

- неполная поставка;

- поставка с опозданием;

- преждевременная поставка.

Н. А. Дубинский,

доц., канд. техн. наук

Источник

Павел Хоботов, руководитель проектного отдела компании WESP

Вместе с развитием предпринимательства в России постоянно повышается спрос на современные эргономичные и экономичные складские комплексы. На данный момент активно растет потребность именно в современных складах класса А, где можно обеспечить высокий уровень механизации и автоматизации операций, однако их предложение в РФ невелико и не может удовлетворить складывающейся конъюнктуре рынка.

Спрос на склады этого типа обусловлен необходимостью оптимизации таких невосполнимых ресурсов как время, деньги и труд при условии постоянно нарастающего грузооборота. Благодаря автоматизированным складам грузопоток на складе обрабатывается быстрее, таким образом происходит экономия времени. Также сокращается количество необходимых на складе сотрудников, что приводит к экономии денежных и трудовых ресурсов.

Основными экономическими показателями складов являются: капитальные затраты на строительство нового или реконструкцию действующего склада, годовые эксплуатационные расходы, налоги (НДС, на имущество, на землю, на прибыль), себестоимость хранения и переработки грузов, приведенные затраты, коэффициент экономической эффективности, срок окупаемости капиталовложений, штат работников, накладные расходы.

Капитальные затраты по складу (в млн руб.) можно приближенно определить по формуле:

К = Ку + Кз + Кж + Ка + Кс + Кэ + Кк’ ,

где: Ку – стоимость земельного участка, на котором расположен склад, подготовки территории и инженерных сетей;

Кз – стоимость складского здания;

Кж – стоимость строительства подъездного железнодорожного пути к складу;

Ка – стоимость подъездных, внутриплощадочных автодорог и автостоянок;

Кс – стоимость стеллажей;

Кэ – стоимость электропогрузчиков и других подъемно-транспортных машин циклического действия;

Кк – общая стоимость роликовых контейнеров.

Также оценить работу склада позволяют технико-экономические показатели, характеризующие:

- эффективность использования площадей склада;

- интенсивность работы склада;

- себестоимость складской переработки грузов.

Показатели, характеризующие эффективность использования площадей склада, необходимы для понимания, насколько действенно и продуктивно он используется. Если данные показатели находятся на низком уровне, это означает, что необходимо провести реорганизацию склада.

К показателям данной группы относятся:

- коэффициент использования складской площади;

- коэффициент использования объема склада;

- удельная средняя нагрузка на 1 м2 полезной площади;

- грузонапряженность.

Коэффициент использования складской площади (КS) представляет собой отношение полезной (грузовой) площади (Sпол) склада к общей площади складского помещения (Sобщ):

КS = Sпол / Sобщ .

Коэффициент использования объема склада (КV) характеризует использование не только площади, но и высоты складских помещений:

КV = Vпол / Vобщ ,

где: Vпол — полезный объем, определяемый произведением грузовой площади на полезную высоту (то есть высоту стеллажей, штабелей);

Vобщ — общий объем склада, определяемый произведением общей площади на основную высоту (т.е. высоту от пола склада до выступающих частей перекрытия, ограничивающих складирование груза).

Удельная средняя нагрузка на 1 м2 полезной площади (G) показывает, какое количество груза располагается одновременно на каждом квадратном метре полезной площади склада:

G = Zmax / Sпол ,

где Zmax — максимальный запас материалов, который хранится на складе, т.

Удельная средняя нагрузка на 1 м2 полезной площади дает возможность сравнить использование складских помещений и их пропускную способность в течение года.

Грузонапряженность 1 м2 общей площади склада (М) в течение года определяется по формуле:

М = Ггод / Sобщ ,

где Ггод — годовой грузооборот склада, т.

Коэффициент грузонапряженности позволяет сравнить использование складских помещений и их пропускную способность в различные годы.

К показателям интенсивности работы складов относятся:

- складской товарооборот;

- грузооборот склада;

- показатели оборачиваемости материалов на складе.

Товарооборот планируется и учитывается в стоимостном выражении и представляет собой объем материальных ценностей, отпускаемых со склада потребителям за определенный период.

Грузооборот склада — отношение товарооборота за определенный период (сутки, месяц, год) к средней стоимости 1 т груза. Исчислять грузооборот склада можно при прибытии или отправлении грузов (односторонний грузооборот).

Формула расчета грузооборота склада (Г ):

Г = Тобор / Сср ,

где: Тобор — товарооборот за определенный период, руб.;

Сср — средняя стоимость 1 т груза, руб./т.

Удельный грузооборот склада (эффективность полезной площади склада) (Гуд) — отношение грузооборота склада к полезной площади склада. Эта величина показывает, сколько тонн товара, прошедшего через склад, приходится на 1 м2 полезной площади склада:

Гуд = Г / Sпол .

Чем выше этот показатель, тем лучше работает склад.

Коэффициент неравномерности загрузки склада (Кнеравн загр) определяется как отношение грузооборота наиболее напряженного месяца (Гнапр мес) к среднемесячному грузообороту склада (Гср/мес):

Кнеравн загр = Гнапр мес / Гср/мес .

Продолжительность оборота склада (срок хранения) показывает, через какое количество времени запас товарно-материальных ценностей на складе будет исчерпан (выражается в днях или долях года).

Оборачиваемость склада (коэффициент оборачиваемости грузов, Кобор) показывает, как часто содержимое склада полностью обновляется. Эта величина наиболее полно отражает интенсивность работы склада. Она определяется как:

Кобор = Qотгр / (T · Qразм) ,

где: Qотгр — количество продукции, отгруженной за период Т, т;

Qразм — общее количество продукции, которое можно разместить на складе, т.

Чем выше данный коэффициент, тем выше интенсивность работы склада.

Можно рассчитать и такой показатель, как ошибки в поставках. Он определяется через отношение неправильных поставок к общему числу поставок. Под неправильными поставками подразумеваются:

- дефекты в изделиях;

- неверная продукция;

- неполная поставка;

- поставка с опозданием;

- преждевременная поставка.

Все вышеперечисленные показатели характеризуют техническую сторону эффективности склада. Для определения финансово-экономической эффективности склада необходимо рассчитывать такие показатели, как:

- налоговая нагрузка;

- чистая прибыль;

- cрок окупаемости капиталовложений.

Эти показатели дают реальную картину о финансовом состоянии склада и о его инвестиционной привлекательности.

Налоги (в млн руб.), которые должен платить склад из своих доходов и прибыли определяется по формуле:

Н = Д · НДС + К · НИ + (Д – Д · НДС) · НП + S/Ks · НЗ · 10 -6 ,

где: Д – доход склада (млн руб./год);

НДС = 0,18 – ставка налога на добавленную стоимость (18%);

К – общие капитальные затраты на строительство склада (млн. руб.);

НИ = 0,022 – ставка налога на имущество (2,2%);

НП = 0,2 – ставка налога на прибыль (20%);

S – площадь склада;

Ks – коэффициент застройки территории (значение по умолчанию 0,4–0,5);

НЗ – ставка налога на землю (руб./м2 в год);

10-6 – коэффициент пересчета руб. в млн руб.

Чистая прибыль (в млн руб.) может быть рассчитана разными способами, одной из самых простых является формула:

ЧП = Д – Э – Н,

где Э – годовые эксплуатационные расходы, млн руб./год.

Для девелоперов и инвесторов самым важным показателем является срок окупаемости капитальных вложений, затраченных на строительство и оснащение склада, который рассчитывается по формуле:

Т = T0 + К / (ЧП – Кγ · 10 -2 · α · 10 -2),

где: Кγ – доля капиталовложений, заимствованных для строительства или реконструкции склада (обычно принимают от 0 до 50%);

10-2 – пересчет процентов в десятичную дробь;

α – ставка банковского кредита, %;

T0 – срок достижения складом проектной мощности, годы (принимают 0,5–1 год).

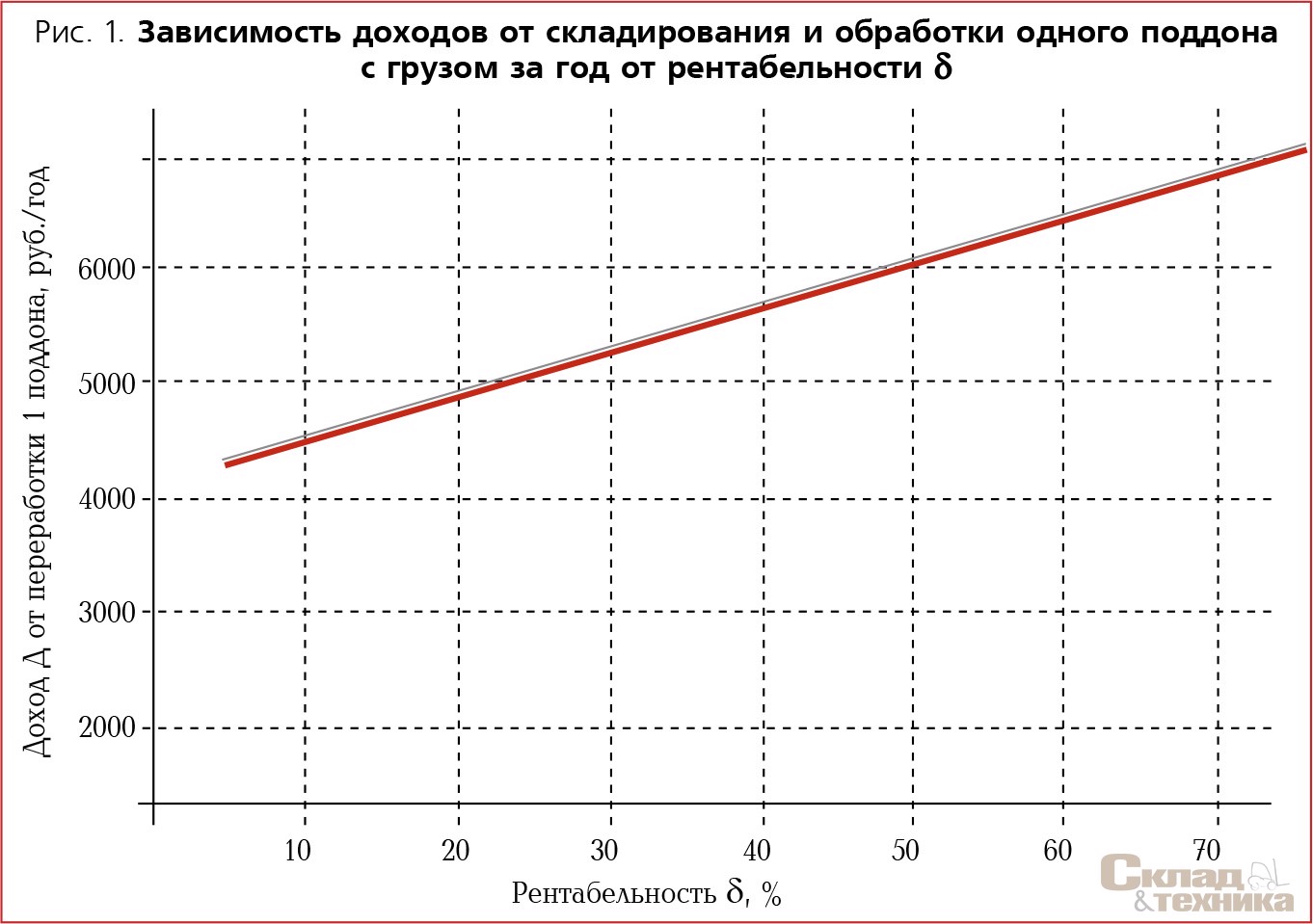

При необходимости более точных обоснований доходов, чистой прибыли и срока окупаемости строительства складского комплекса определяются финансовые потоки по годам с учетом капиталовложений, расходов и доходов и их дисконтирования и строится финансовый профиль проекта в таком виде, как показано на рис. 1 и 2.

Таким образом, взаимосвязь всех перечисленных показателей в совокупности называется технико-экономическим обоснованием и отражает полную картину финансовой составляющей проекта. Без технико-экономического обоснования не осуществляется создание ни одного склада или реализация какого-либо проекта в целом. При отсутствии данных расчетов могут возникнуть неучтенные факторы, которые приведут к увеличению срока окупаемости или непокрытым убыткам.

Источник

Система показателей, характеризующих эффективность работы склада

Система показателей, характеризующих эффективность работы склада

Для оценки результативности деятельности транспортно-складских подразделений предприятия целесообразно использовать комплекс показателей, позволяющих осуществить оценку как качества обслуживания потребителей, так и эффективности функционирования системы логистики предприятия в целом.

Показатели качества в зависимости от количества характеризуемых свойств продукции могут быть единичными или комплексными (ГОСТ 15467-79).

Система показателей, характеризующих эффективность работы склада

Для оценки результативности деятельности транспортно-складских подразделений предприятия целесообразно использовать комплекс показателей, позволяющих осуществить оценку как качества обслуживания потребителей, так и эффективности функционирования системы логистики предприятия в целом.

Показатели качества в зависимости от количества характеризуемых свойств продукции могут быть единичными или комплексными (ГОСТ 15467-79).

Показатели оценки качества обслуживания должны:

· охватывать всю систему логистического обслуживания предприятия;

· позволять анализировать результаты;

· отражать эффективность процессов выполнения заказов.

Для оценки качества обслуживания используются:

· статистические переменные (количественные параметры), характеризующие текущее состояние на определённый момент времени (оценка текущего состояния системы обслуживания);

· плавающие переменные (качественные параметры), характеризующие состояние за некоторый период времени (оценка показателей качества обслуживания за период – в течение недели, месяца или квартала и т.д.).

Каждый из рассматриваемых показателей играет более или менее важную роль в зависимости от конкретных рыночных условий.

В систему показателей оценки качества обслуживания необходимо включать также показатели, отражающие ошибки в организации и управлении процессом выполнения заказов.

В данном подразделе основной упор сделан на разработку системы показателей, характеризующих эффективность деятельности центрального распределительного склада.

Вместе с тем при анализе количественных и качественных параметров функционирования склада необходимо иметь в виду, что граница, их разделяющая, довольно условна.

Грузооборот склада абсолютный определяется как суммарное количество тонн грузов (кубических метров) различных наименований, прошедших через склад за установленный период времени (сутки, месяц, год):

Г=∑ Qi/ Kперi,

i

Где Г – грузооборот, м3;

Qi– объём товаров, проходящих через склад за период времени по i-й товарной группе, руб.;

Kперi– коэффициент перевода объёма товаров в денежном выражении к объёму товаров в физическом выражении, руб./м3.

Возможно исчисление грузооборота склада по прибытию либо по отправлению (односторонний грузооборот).

Грузооборот склада относительный (приведённый) определяется как сумма произведений грузооборота по каждому наименованию товара на коэффициент приведения к базовой номенклатурной позиции:

Г=∑ Qi/ Kперi,

i

Коэффициент приведения отражает сложность обработки различных товарных позиций и определяется методом экспертного опроса:

Гпр=∑Гi*Кпрi,

i

где – коэффициент приведения, данный экспертом I;

– коэффициент приведения, данный экспертом n;

n – число привлечённых экспертов.

Уточнение данного показателя можно осуществлять, прибегая к хронометражу операций складской обработки различных товарных позиций и сопоставляя полученные результаты между собой. Данный показатель 9приведённый грузооборот) наиболее объективно отражает валовые параметры работы склада в отличие от его относительного значения.

Нормативная вместимость склада определяется как максимальное количество товара в кубических метрах, которое может храниться на складе с учётом соблюдения всех требований, предъявляемых к хранению (пожарные требования, СНИПы, ГОСТы, ОСТы и другие требования к хранению отдельных видов товаров):

Qм3= Sгр * Кигон * Нхр,

где Qм3 –нормативная вместимость склада, м3;

Sгр – грузовая площадь склада, м2;

Кигон – коэффициент использования грузового объёма склада (нормативный);

Нхр – высота хранения товаров на складе, м.

Коэффициент загрузки склада определяется путём сопоставления (отношения) фактического объёма хранящегося на складе товара к нормативной вместимости склада:

К3= Qфакт / Qм3 норм,

Где К3 – коэффициентзагрузки склада;

Qфакт – объём фактически находящегося на складе товара, м3.

Коэффициент неравномерности поступления на склад заказов (накладных) определяется как отношение количества поступивших для обработки на складе заказов (накладных) в наиболее напряженный период к среднему числу за подобный период:

Кнм = Nmax / Ncp,

Где Кнм – коэффициент неравномерности поступления накладных;

Nmax – максимальное число накладных за период, ед.;

Ncp– среднее число накладных за несколько аналогичных периодов, ед.

Данный коэффициент оказывает существенное влияние на организацию работы склада. Он характеризует простой склада в анализируемый период из-за временного отсутствия заказов, с одной стороны, и напряжённость работы склада в периоды интенсивного поступления заказов – с другой.

При расчёте времени выполнения заказа учитывается сложность заказа (накладной), данный коэффициент определяется экспертным методом. Все номенклатурные позиции разбиваются по характерным (с точки зрения их складской обработки) группам. Полученные группы ранжируются, и каждой присваивается степень сложности. Интегральный коэффициент сложности определяется по принципу: число представленных в заказе характерных групп – степень сложности каждой группы – коэффициент сложности заказа.

Коэффициент использования грузового объёма склада определяется как отношение объёма товаров, находящихся на складе, к грузовому объёму склада. данный показатель определяет, насколько эффективно используется складское помещение:

Киго = Qфакт / V гр,

где Киго – коэффициент использования грузового объёма склада;

Qфакт – объём товаров, находящихся на складе, м3;

V гр – грузовой объём склада, м3.

Коэффициент использования площади склада определяется как отношение площади склада, непосредственно занятой хранящимися товарами, к общей площади складского помещения:

Кип = Sтов / Sобщ.

где Кип – коэффициент использования площади склада;

Sтов – площадь склада, непосредственно занятая товарами, м2;

Sобщ. – общая площадь склада, м2.

Коэффициент грузонапряжённости склада характеризует загрузку в тоннах 1 м2 площади склада в течение года и является показателем как эффективности, так и интенсивности использования склада:

Кгн = Qт / Sтов,

где Кгн – коэффициент грузонапряжённости склада;

Qт – масса товаров, хранящихся на складе, т.

Расчётное время на обработку (комплектацию) заказа – данный показатель определяется исходя из полученных экспертным методом значения времени обработки единицы базового груза, объёма и сложности заказа:

Тсб = ∑ (Qi / КперiKпрiКсн) Нвыр,

где Тсб – время сборки заказа (по накладной);

Кперi– коэффициент перевода объёма i-й группы товаров в денежном выражении в объём товаров в м3;

Kпрi – коэффициентприведения;

Ксн – коэффициент сложности накладной;

Нвыр– норматив по выработке.

Коэффициент порчи товаров на складе (брак качества хранения) определяется как отношение объёма товаров, переведённых в брак, к общему товаров, хранящихся на складе:

Кпт = Нбрак / Не.у.,

где Кпт – коэффициент порчи товаров;

Нбрак – количество товаров, переведённых в брак

Не.у. – норма естественной убыли, руб./мес.

Коэффициент ошибок при отгрузках определяется как отношение количества заказов, отпущенных со склада с ошибками к общему количеству обработанных заказов:

Кош = Nош / Nобщ.,

где Кош – коэффициент ошибок;

Nош – сумма

Nобщ – общая сумма отгрузок, руб.

Коэффициент дисциплины хранения (ошибок при распределении товара на хранение) определяется как отношение количества товарных позиций, не найденных на месте хранения на складе, к общему числу позиций, хранящихся на складе:

Кдх = Nнн / Nобщ,

где Кдх – коэффициент дисциплины хранения;

Nнн – количество позиций, не найденных на складе (но проходящих по базе данных системы учёта товаров на складе);

Nобщ – общее число позиций, хранящихся на складе.

Себестоимость переработки – определяется как отношение величины складских затрат к грузообороту склада.

Спер = Зобщ / Г,

где Спер – себестоимость переработки, руб/м3;

Зобщ – общие складские затраты за период времени, руб.;

Г – грузооборот, м3.

Производительность труда складского персонала определяется как отношение грузооборота склада к численности складского персонала:

Птр = Г / Чобщ

где Птр – производительность труда, м3/чел.-мес;

Чобщ – численность складского персонала, чел.

Коэффициент отбраковки товаров на складе:

Кот = Нбрак / Нобщ,

где Кот – коэффициент отбраковки;

Нобщ – общее количествотоваров, хранящихся на складе, руб./ мес.

Коэффициент использования грузового объёма транспортных средств при внутренних перемещениях:

Киготсв = Qобщ / Vвнут,

где Киготсв – коэффициент использования грузового объёма;

Qобщ – суммарный объём поступившего товара за период времени, м3;

Vвнут – суммарная вместимость транспортных средств, использованных для внутренних перемещений за период, м3.

Коэффициент использования грузового объёма транспортных средств при доставке товаров клиентам:

Киготсв = Qпрод / Vпрод,

где Киготсв – коэффициент использования грузового объёма;

Qпрод – суммарная вместимость транспортных средств, использованных для доставки клиентам, м3;

Vпрод – суммарная вместимость транспортных средств, использованных для доставки клиентам, м3.

Коэффициент нерациональности перевозок грузов между складами компании:

Кнер = ∑ L1 / Lкр,

где Кнер – коэффициент нерациональности перевозок;

∑ L1 – суммарное расстояние перемещений товара со склада до конечного торгового склада, км;

Lкр – кратчайшее расстояние от центрального распределительного склада до конечного торгового склада, км.

Для оценки эффективности работы транспортно-складских подразделений с применением относительных показателей необходимо провести расчёт отраслевых нормативных параметров.

Расчёт, регулярный контроль и анализ перечисленных в таблице показателей позволяют оценить эффективность функционирования системы логистики предприятия в целом, а также:

· определить задачи в области функционирования транспортно-складских подразделений и уровня затрат, связанных с ним;

· определить места возникновения недостатков деятельности таким образом, чтобы концентрировать усилия по их устранению на основе анализа причин их возникновения;

· разработать цели функционирования транспортно-складских подразделений в рамках плана их достижения;

· измерить степень прогресса в достижении поставленной цели;

· провести анализ эффективности функционирования системы логистики через определение основных центров возникновения недостатков и снижения эффективности на различных этапах процесса исполнения заказа потребителя;

· планировать деятельность по обслуживанию заказов потребителей с целью достижения более низкого уровня затрат и эффективного использования имеющихся ресурсов;

· разработать финансовые схемы, необходимые для эффективного транспортно-складских подразделений.

Перечень (отраслевых) нормативных показателей

Наименование нормативного (отраслевого) показателя | Обозначение (размерность) |

Коэффициент перевода объёма товаров в денежном Выражении в объём товаров в кубических метрах | Кпер, (руб./м3) |

| Норматив на обработку одной позиции базового груза | Нвырп, (ч/поз.) |

| Норматив на обработку 1 м3 базового груза | Нвыр, (ч/м3) |

| Норматив на ошибки | Нош = 0.1 % Qобщ |

| Норматив на брак (норма естественной убыли) | Не.у. = 0.05 % Qo,o |

Показатели, характеризующие эффективность деятельности транспортно-складских подразделений компании, должны быть агрегированы и приведены к интегрированному комплексному измерителю.

Однако формат представленных относительных показателей неадекватно воспринят сотрудниками, не имеющими непосредственного отношения к деятельности транспортно-складских подразделений компании. Указанные показатели необходимы для анализа деятельности транспортно-складских подразделений непосредственно сотрудниками службы логистики для выявления «узких мест» в деятельности подразделений и своевременного принятия решений.

Степень эффективности управления логистикой предприятия в целом (для лиц, не принимающих непосредственного участия в оперативной деятельности транспортно-складских подразделений) целесообразно оценивать, анализируя уровни затрат по различным функциональным областям. Результаты оценки можно представить в виде отчёта, содержащего следующие основные показатели эффективности:

• логистические затраты по отношению к объёму продаж;

• отдельные составляющие логистических затрат по отношению к общим логистическим затратам;

• логистические затраты предприятия по отношению к стандарту или среднему уровню в данной отрасли;

• логистические затраты по отношению к соответствующим статьям бюджета предприятия;

• логистические ресурсы бюджета на текущий момент по отношению к прогнозируемым затратам и др.

Источник