Атлантический океан рельеф дна и полезные ископаемые

Рассмотрим подробно рельеф дна Атлантического океана. Эта тема во многих источниках представлена поверхностно. Поэтому актуальным для многих является вопрос: “Где найти описание Атлантического океана?” Ведь иногда требуется глубокое изучение этой темы. В данной статье мы попытались максимально раскрыть этот вопрос.

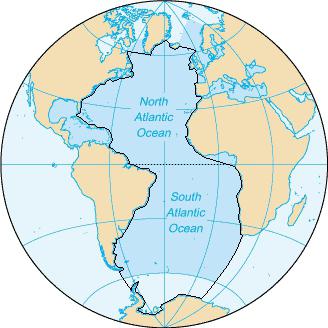

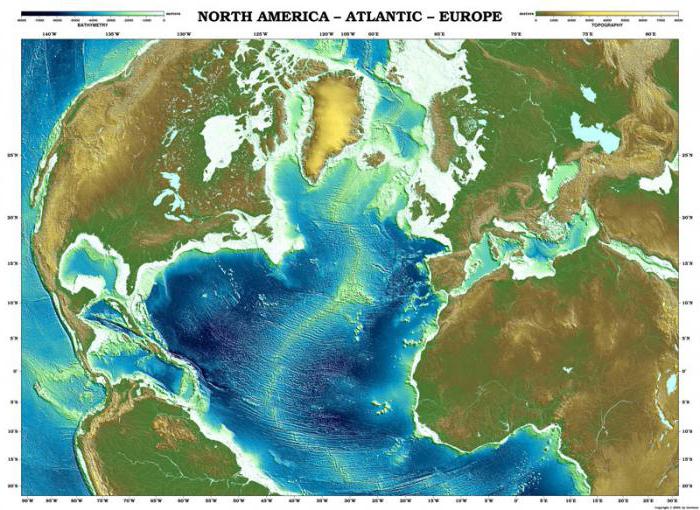

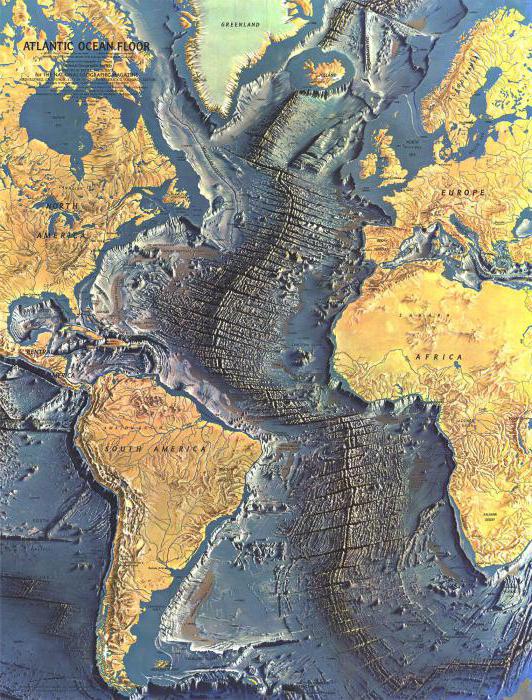

Начиная описывать рельеф дна Атлантического океана, отметим, что Срединно-Атлантический хребет – основной его орографический элемент. По площади он лишь незначительно меньше, чем ложе океана (24,6 % и 37,6 % соответственно). Весь океан этот хребет делит на две части. Они по площади примерно равны. Общая информация об Атлантическом океане, а также общие познания в географии позволят вам лучше понять то, о чем идет речь в этой статье. Для того чтобы лучше представить расположение интересующего нас океана, предлагаем ознакомиться с картой.

К западу от срединного хребта

Ньюфаундлендский хребет находится к западу от срединного хребта. Плато Риу-Гранди, поднятие Сеара, хребет Барракуда и Бермудское плато, а также выступы Срединно-Атлантического хребта и окраин материков, находящихся под водой, делят западную половину океанического ложа на Аргентинскую, Бразильскую, Гвианскую (Гайанскую), Североамериканскую, Ньюфаундлендскую и Лабрадорскую котловины. Норвежско-Гренландский бассейн и Баффиново море обычно рассматриваются как части уже другого океана – Северного Ледовитого.

Лабрадорская и Ньюфаундлендская котловины

Продолжим рассказ о том, что представляет собой рельеф дна Атлантического океана. Кратко опишем две котловины – Лабрадорскую и Ньюфаундлендскую (наибольшая глубина последней – 5160 метров). Они, по существу, составляют единое целое. Основную их часть занимает плоская абиссальная равнина. В субмеридиональном направлении ее пересекает абиссальная долина Хейзена. Ньюфаундлендская котловина с юга ограждена хребтом с одноименным названием. Он, как показали различные сейсмоакустические исследования, является гигантской аккумулятивной формой, которая связана с перемещением глубоководными течениями осадочного материала.

Котловины Североамериканская, Гвианская и Сеара

Североамериканская котловина – это одна из самых крупных котловин, которыми отмечен рельеф дна Атлантического океана. Краткое ее описание продолжит наш рассказ. Наибольшая глубина котловины составляет 7110 метров. Бермудское плато расположено практически в центре северной ее части. Здесь также выделяются вулканический массив Корнер (иначе называемый Угловым поднятием) и горы Келвин. Волнистая абиссальная равнина простирается от Бермудского плато к югу. По периферии котловины находятся плоские абиссальные равнины Нарес, Гаттерас и Сом. Североамериканская котловина граничит с юго-запада с Блейк-Багамским хребтом, а также с Внешним Антильским валом. Последний простирается вдоль желоба Пуэрто-Рико. Он отделяет, вместе с глыбовым хребтом Барракуда, находящемся на его продолжении, Гвианскую котловину от Североамериканской. Приток осадочного терригенного материала обеспечивает практически повсеместное развитие плоской абиссальной равнины, называемой равниной Демерара, в пределах Гвианской котловины. Гвианская котловина имеет максимальную глубину 5109 метров в северо-западной части, характеризующейся в основном холмистым рельефом. Небольшим по размеру поднятием Сеара, осложненным подводными вулканами, отделена она от котловины Сеара. Наибольшая глубина последней составляет 4700 метров. Дно этой котловины занято плоской равниной с одноименным названием. Необходимо отметить еще 2 абиссальные долины. Это Вайлд, глубина вреза которой достигает 250 метров (соединяет Гвианскую и Североамериканскую котловины), и Пернамбуко (соединяет Бразильскую и Гвианскую котловины).

Бразильская котловина

Самая крупная котловина в западной части океана – Бразильская. Здесь рельеф дна Атлантического океана преимущественно холмистый. На равнине Пернамбуко, небольшом участке котловины, он является волнистым. Множество подводных вулканов находится в Бразильской котловине. Некоторые возвышаются над уровнем моря, образуя вулканические острова (Мартин-Вас, Тринидад, Фернанду-ди-Норонья). Широтным зонам разломов подчиняется расположение подводных гор.

Бразильская котловина с юга отделена плато Риу-Гранди от Аргентинской. Очень сложен рельеф плато. Отдельные подводные горы поднимаются над платообразными поверхностями.

Восточная часть имеет вид хребта, узкого, с плоской вершиной. Он вытянут в меридиональном направлении. Между подводной окраиной материка Южной Америки и плато проходит Вима – абиссальная долина, по которой донные воды стекают из Аргентинской в Бразильскую котловину. Значительную часть дна Аргентинской занимает волнистая равнина. Плоская, узкая абиссальная равнина находится на западной окраине котловины, а в южной части расположена крупная аккумулятивная подводная форма – хребет Сапиола. Его образование связано с приносом нефелоидов и донных осадков донным Антарктическим течением. В Аргентинской котловине крупных подводных гор не имеется, однако сейсмоакустические профили передают информацию о том, что несколько гор, относительная высота которых достигает 2-2,5 км, погребено под толщей осадков.

Южноантильский внешний вал – оводовое поднятие, расположенное к югу от Аргентинской котловины. Африканско-Антарктическая котловина находится южнее, между Антарктидой и срединно-океаническим хребтом. Условная граница между Индийским и Атлантическим океанами проводится по отметке 20° в. д. Если учесть данную границу, то лишь западная часть котловины с плоской абиссальной равниной под названием Уэделла находится в Атлантическом океане. Рельеф абиссальных холмов типичен для северной части котловины.

Что находится на глубине Атлантического океана в восточной его части?

Рельеф дна мирового океана довольно сложен и неоднороден, состоит из множества элементов. Атлантический океан не исключение. Ложе его в восточной части характеризуется наличием Бокового или Азорско-Бискайского хребта, массива Горриндж, поднятия островов Зеленого Мыса и Канарских островов, плато Сиерра-Леоне, хребта Китового и Гвинейского поднятия. Они делят всю восточную часть океана на Западноевропейскую (наибольшая глубина – 5023 метра), Канарскую (6549 метров), Иберийскую (5815 метров), Сьерра-Леоне (6040 метров), Зеленого Мыса (7282 метра), Ангольскую (6050 метров), Гвинейскую (5215 метров) и Капскую (5457 метров) котловины. Между Роколл, подводной возвышенностью, и Исландско-Фаррерским порогом расположена Западноевропейская котловина.

Западноевропейская котловина

Дно котловины – в основном абиссальная холмистая равнина, лишь в Бискайском заливе, а также к северо-западу от него протянулась Бискайская плоская равнина. С севера на юг дно перерезано крупной абиссальной долиной Мори, длина которой составляет около 3500 км. Она сходна морфологически с долиной Хейзена. Долина сопровождается на большом протяжении аккумулятивными валами, в высоту достигающими 50 метров. Две огромные аккумулятивные формы выделяются в северной части этой котловины. Это “осадочные хребты” Фени и Гардар. Их образование связывают с усиленным поступлением с Исландско-Фарерского порога осадочного материала. Иберийская котловина, небольшая по размеру, занята в центральной части плоской абиссальной равниной. С Бискайской равниной она соединяется ущельем Тэта.

К югу от котловины Иберийской

Рельеф дна Атлантического океана к югу от котловины Иберийской очень пересечен. Особенности его определяются наличием здесь хребта Гориндж, глыбово-вулканического, а также подводной горы с одноименным названием, поднятия Мадейра и группы других подводных гор. Основные черты рельефа ложа Атлантического океана в этом районе включают также наличие множества подводных вулканов. По строению поверхности дно Зеленомысской котловины, а также обширной Канарской (наибольшая глубина составляет 6549 метров) можно разделить на 3 субмеридиональные зоны: восточную, океаническая кора в пределах которой перекрыта полностью наклонной равниной подножия материка; среднюю абиссальную равнину, плоскую и узкую; холмистую западную. Элементами подводной окраины материка Африки являются также вулканические поднятия Канарских островов (4 действующих вулкана – в их числе) и островов Зеленого мыса с действующим вулканом. Все это и многое другое таят в себе глубины Атлантического океана.

Очень высокими скоростями (7-7,3 км/с) сейсмических волн отличается поднятие Сиерра-Леоне. Это связано с внедрением в земную кору ультраосновных пород, а также с сильной метаморфизацией различных пород коры. Дно таких котловин, как Гвинейская и Сиерра-Леоне, занято плоскими равнинами, которые окружены абиссальными холмами. Наибольшие глубины этих котловин составляют соответственно 5212 и 6040 метров.

Камерунская зона разломов

Широкое Гвинейское поднятие протянулось на северо-восток от лавового плато, обширного и находящегося в восточной части Срединно-Атлантического хребта, возле Острова Святой Елены. Камерунская зона разломов является самым характерным элементом этого поднятия. С ней связаны вулканические сооружения подводной горы Ширшова, а также островов Паланга, Принсипи, Сан-Томе и Масиас-Нгема-Бийого. Зона разломов далее протянулась в пределах континента Африки. Камерун, действующий вулкан, а также несколько центрально-сахарских, среди которых также имеются действующие, приурочены к ней.

Ангольская котловина

Дно лежащей к юго-востоку и к югу от Гвинейского поднятия Ангольской котловины тоже перекрыто в значительной степени наклонными шлейфами подножия материка, включая обширный конус выноса Конго, подводного каньона. Группа подводных гор располагается в самом южном углу Ангольской котловины. Эти горы имеют общее основание. Наиболее значительна из них – г. Вюрст (относительная высота ее составляет около 4 км).

Китовый хребет

Китовый хребет – это горное глыбовое сооружение. Состоит он из 3 крупных блоков, которые разделены седловинами. Китовый хребет характеризуется уплощенной вершинной поверхностью и крутыми склонами. Выравненность вершинной поверхности связана в большой (а возможно, и в главной) степени с накоплением толщи известковых отложений.

Капская котловина

Находящаяся к югу от Китового хребта Капская котловина отличается тем, что здесь развит в основном рельеф абиссальных холмов. Кроме того, глубины Атлантического океана таят здесь в себе множество вулканических гор. Они сосредоточены в основном в южной части этой котловины. Группа данных гор отделяет от котловины Агульяс Капскую котловину. Агульяс рассматривается в основном как часть ложа Индийского океана. Она сходна морфологически с Капской котловиной.

Теперь вы знаете, какой рельеф дна Атлантического океана имеется на сегодняшний момент. Он понемногу меняется, хотя существенные изменения происходят очень медленно. Ведь материки дрейфуют со скоростью всего лишь около 1-2 см в год. Другие процессы, влияющие на него, также протекают очень медленно. Поэтому основные особенности рельефа дна Атлантического океана остаются неизменными.

Чем объясняются особенности рельефа Атлантического океана?

Почему же рельеф дна именно такой, какой он есть? Давайте разберемся. Особенности, которые имеет рельеф дна Мирового океана, ученые сегодня могут объяснить конкретными причинами. В частности, Атлантический океан, как считается, образовался в результате того, что раскрылся рифт в осевой зоне хребта Средино-Атлантического. Все особенности структуры и рельефа дна этого океана объясняются тем, что 4 главные плиты (Антарктическая, Африканская, Евразийская и Американская) взаимно перемещаются.

История исследования Атлантического океана началась еще в древнейшие времена. Между тем его глубины еще не до конца изучены. Вполне возможно, что история исследования Атлантического океана будет продолжена новыми интересными открытиями.

Источник

Атлантический океан занимает большую территорию на карте. По своим размерам и максимальной глубине он занимает второе место, уступая только Тихому океану. Пресные воды, собираемые с огромных территорий, пересекают земной шар, соединяя его полярные области.

Атлантический океан. Расположение, особенности

Границы Атлантического океана обозначают по-разному.

По одной классификации граница проходит следующим образом:

- берег Антарктиды – южная точка Африки;

- Скандинавский полуостров – северная точка Исландии – берег острова Гренландия – остров Баффинова Земля – полуостров Лабрадор;

- юг Южной Америки – Антарктический полуостров.

По другой версии берега Антарктиды омывает Южный океан, то есть южная граница проходит чуть ниже Африки и тянется до реки Рио-Негро. В пределах школьной программы рассматривается 4 океана (без Южного). Данная версия наиболее распространена, поэтому данные в статье указаны согласно ей.

Общая площадь равняется 91,66 млн.км2. Объем вод равен 329,66 млн. км3, средняя соленость составляет примерно 35%, однако различается на отдельных участках.

Атлантический океан обладает следующими особенностями:

- Большое количество морей и заливов, наличие которых обуславливается сильной расчлененностью береговой линии.

- Большая площадь водосборного бассейна.

- Малое количество островов и полуостровов.

- На дне располагается много подводных хребтов, котловин и поднятий.

Атлантический океан лежит во всех климатических поясах, поэтому его климат меняется по мере движения с севера на юг.

Максимальная и средняя глубина океана

Атлантический океан, глубина максимальная которого равняется 8 385 м, уступает по данному показателю только Тихому океану. Это значение достигается в желобе Пуэрто-Рико. Несмотря на большую глубину, желоб уступает нескольким впадинам.

Район отличается сейсмической активностью. На глубине 7900 м обнаружен действующий грязевой вулкан, который при извержении извергает высокую струю воды, смешанной с грязевыми породами.

Средняя глубина Атлантического океана немного больше, чем у Мирового. Она составляет 3736 м.

Такая разница между максимальной и средней глубинами объясняется рельефом дна.

История океана

Атлантический океан начал формироваться в период раскола сверхматерика Пангеи, который стал причиной появления первой океанической литосферы. В образовавшейся рифтофой зоне пересекались два океана: Тихий и Тетис.

Увеличение площади проходило за счет уменьшения Тихого океана. В Юрский период вследствие раскола Гондваны на Африку и Южную Америку возникла океаническая плита современной Южной Атлантики. Лавразия раскололась позже Гондваны – в меловой период.

Раскол происходил в два этапа: сначала отделилась Африка и Южная Америка (как результат – возникновение океанической плиты современной Южной Атлантики), затем отделилась Лавразия (меловой период). Расхождение литосферных плит продолжается вплоть до нашего времени.

В Атлантическом океане находятся стыки следующих литосферных плит:

- Евразиатская.

- Африканская.

- Северо-Американская.

- Южно-Американская.

- Карибская.

Скорость движения различных плит колеблется от 1,7 до 4 сантиметров в год.

Главные течения Атлантического океана

В Атлантическом океане присутствуют теплые и холодные течения. Они несут свои воды в различных направлениях.

Теплые течения

Теплые течение, как правило, направлены от экватора к полюсам, однако некоторые отклоняются от данного правила.

В Атлантическом океане присутствуют следующие теплые течения:

- Северно-Пассатское течение начинается у северного края Средино-Атлантического хребта. Основной поток огибает Большие Антильские острова по югу, оканчиваясь в Мексиканском заливе. 2 потока отходят от течения примерно на 20 параллели, один образует Антильское течение, которое перетекает в Гольфстрим.

- Гольфстрим – самое крупное теплое течение. Оно начинается в Саргассовом море, состоит из двух потоков. Первый перетекает в Северо-Атлантическое течение, оканчивающееся между островом Исландия и острова Великобритании, а вторая, не доходя до острова Исландия, сворачивает налево, огибая остров Гренландия.

- Гвианское течение берет начало недалеко от города Белен в Бразилии. Оно оканчивается в Карибском море.

- Гвинейское течение начинается у берегов Гвинеи и оканчивается в Гвинейском заливе.

- Ангольское течение, напротив, начинается в Гвинейском заливе. Основной поток практически достигает южного тропика.

- Южно-Пассатское течение обратно Гвинейскому течению.

- Бразильское течение очень разветвленное. Два основных и один побочный потоки начинаются у полуострова Сомали. Один побочный поток начинается у Восточно-Африканского плоскогорья, огибает острова Тристан-да-Кунья и оканчивается на 20 параллели.

- Неназванное течение включает в себя 2 потока, начинающиеся у острова Святой Елены.

Холодные течения

Холодных течений значительно меньше, чем теплых.

Среди них:

- Лабрадоское течение состоит из двух потоков. Основной начинается в море Лабрадор, огибает Северную Америку по восточному побережью и заканчивается у основания полуострова Флорида. Второй поток начинается и заканчивается в море Лабрадор.

- Канарское течение состоит из 2 основных потоков. Самая длинная начинается в Бискайском заливе, проходит через Канарские острова, огибает острова Зеленого Мыса с запада и оканчивается южнее города Дакар. Второй поток берет начало у Гибралтарского пролива, омывает берега Африки, оканчивается, огибая острова Зеленого Мыса с востока.

- Течение западных ветров протекает от южной точки Южной Америки, перетекая в Индийский океан. Состоит из двух потоков.

- Мальвинское течение является ответвлением от Течения Западных Ветров, которое протекает по восточному побережью Южной Америки.

- Бенгельское течение – ответвление северного потока Течения Западных ветров. Оканчивается южнее острова Святой Елены.

- Неназванное течение, протекающее по берегу Антарктиды. Соединяется с Течением Западных Ветров.

- Противотечение Ломоносова берет начало у южных берегов Южной Америки и оканчивается в Гвинейском заливе.

Недавно было найдено новое холодное течение, расположенное на 2 км южнее Гольфстрима. Его называют Антигольфстримом.

Моря и заливы в Атлантическом океане

Моря Атлантического океана различаются между собой не только по размерам, но и по среднегодовой солености.

Крупные моря, расположенные в Атлантическом океане, по степени солености (по увеличению):

- Балтийское. В данное море впадают крупные реки Одра и Висла.

- Черное. Располагается к северу от полуострова Малая Азия. В Черное море впадают Днепр, Дон, Дунай.

- Лабрадор. С запада и востока ограничено островами Баффинова Земля и Гренландия, соответственно.

В зимнее время года почти все море покрыто слоем льда.

Первые поселения на берегах моря Лабрадор появились в V в. до н.э.

- Северное. В море впадает река Рейн и река Эльба. Оно ограничено с запада и юга островами Великобритании и материком Евразия, соответственно.

- Море Уэдделла. Одно из немногих морей, омывающих берега Антарктиды.

- Карибское. Омывает берега Южной и Северной Америк. Ранее море называлось Антильским, однако затем переименовано в Карибское, так как на ближайших территориях проживали племена карибов. В период Средневековья на территории располагалась база пиратов.

- Саргассово. Уникальное море, так как границами являются течения, а не суша. Название дано по виду бурых водорослей – саргассов, которые занимает около 90% от общей площади.

- Мраморное. Одно из древнейших морей, которое возникло много миллионов лет назад.

- Средиземное.

- Ионическое.

- Адриатическое.

Ограничено сушей со всех сторон, выходов в океаны два: Гибралтарский пролив и Суэцкий канал. В отличие от Средиземного моря, у Адриатического моря всего один выход – пролив Отранто. Берега Африки омываются только одним заливом, который располагает к югу от государства Гана.

Мексиканский залив ограничен полуостровами Юкатан и Флорида. Залив Святого Лаврентия получил название по реке, впадающей в него. Бискайский залив находится к северу от Пиренейского полуострова.

Подводный мир Атлантического океана

Атлантический океан, глубина максимальная которого была указана ранее в статье, в Ледниковый период подвергся сильному замерзанию, поэтому его подводный мир не так разнообразен, как у Тихого океана. Тем не менее количество особей каждого вида велико.

Флора и фауна зависят от климатического пояса.

Представителями растительного мира в умеренных широтах являются красные водоросли, на севере – ламинарии. Распространены цветковые и иные виды водорослей. Фитопланктон – одно из самых часто встречающихся растений.

Среди рыб встречаются:

- камбала;

- скумбрия;

- морской окунь;

- треска;

- барракуда;

- рыба-меч;

- тунец;

- рыба-еж;

- летучие рыбы.

Атлантический океан кишит разнообразными живыми существами разного типа.

Рыба активна используется человеком.

На севере и юге обитают:

- тюлени;

- котики;

- пингвины;

- киты;

- дельфины.

По всей территории встречаются акулы. В некоторых частях океана вылавливают моллюсков, ракообразных, креветок. Также присутствуют кальмары, криль, из птиц альбатросы и фаэтоны. В желобе Пуэрто-Рико обитают эндемичные виды.

Геологическое строение и рельеф дна

В итоге процессов, протекавших на протяжении нескольких тысячелетий, у Атлантического океана сформировался специфический рельеф его дна.

Подводные окраины материков

У Северной Америки шельф достигает 400 км. Присутствуют реликтовые формы, каньоны, банки протерозойского периода. К востоку от полуострова Флорида шельф сменяется на плато Блейк. Выражен крутой материковый склон на глубине 200 км и наклонная равнина у подножья.

В составе Багамских банок содержится большое количество кораллового известняка.

В Мексиканском заливе распространены платформы из известняка. Широкий шельф наблюдается на севере Южной Америки. На востоке материка шельф ступенчатый, присутствуют осадки пород, образовавшихся в период мезозоя. Подводная окраина Евразии сформирована под действие течений, приливов и отливов, выветривания и других природных факторов.

Отличительной чертой норвежского шельфа является структура его поверхности, называемая стрендфлетом. Особенно широкий шельф у островов Великобритании, а в Северном море он характеризуется наличием поднятий и впадин. У морей, связанных со Средиземным, выражен материковый склон, много банок.

Шельф Африки очень узкий и холмистый. Южнее Канарских остров располагаются действующие подводные вулканы, представляющие собой продолжение Атласских гор.

Переходная зона

К переходной зоне относятся 3 области:

- Карибская: дуги Антильских островов. Желоба находятся как с обеих сторон островных дуг. Дно состоит из котловин, которые отделяются друг от друга глубоководными желобами.

- Средиземноморская. Рельеф дна также проще. Кора преимущественно материковая. Глубоководных желобов нет, однако ученые находят их реликты. Выраженные островные дуги отсутствуют. Присутствуют молодые подводные горные хребты, которые отсекают котловины, в которых обнаружены залежи эвапоритов. При их исследованиях установлено, что это породы верхнемиоценового возраста, следовательно в миоцене Средиземное море было полностью изолированно от океана. Район является сейсмически активным.

- Область моря Скоша. Это участки раздробленной материковой коры, на которой присутствуют действующие вулканы. Рельеф дна горный.

Срединно-Атлантический хребет

Атлантический океан, глубина максимальная которого достигается во впадине Пуэрто-Рико, характеризуется условным разделением дна на две части, отличающиеся по глубине. Границами Срединно-Атлантического хребта являются остров Исландия и месте встречи хребта с Западно-Индийским хребтов в Индийском океане.

Северная часть хребта отличается от южной характером простирания и слабой выраженностью рифтовой долины. Недалеко от экватора хребет разбивается на отдельные участки, которые подвержены латеральным смещениям.

Ложе океана

Атлантического океан рассечен пополам. Восточная и западная части ложе отличаются по глубине: в восточной части глубина достигает 7282 м, в западной – 8 385 м (впадина Пуэрто-Рико, где океан достигает своей максимальной глубины).

Рельеф характеризуется поднятиями, разделяющими дно на котловины. Присутствуют банки, гайоты, вулканы. Осадочные породы относят к верхнеюрскому и меловому периодам. Их толщина не превышает 1 км.

Донные отложения

Донные отложение ученые делят на несколько типов. Около 1/5 от площади дна покрыто терригенными и биогенными отложениями.

65% дна занимает глобигериновый ил, распространена красная глина и другие виды ила. В частности, Течение Западных Ветров несет со своими водами диатомовый ил. Терригенных отложение много в Северо-Атлантической, Гавайской и Аргентинской котловинах.

Исследования Атлантического океана

Торговля и мореплавания на территориях Атлантического океана начались еще до н.э. Первооткрывателями океана являются финикийцы, которые вели активную торговлю с жителями территорий, прилежавших к Средиземному морю. В X-XI веках знаменитые викинги проплывали через весь океаны, достигая берегов Америки, которую они назвали Винландом. Викинги первыми ступили на острова Лабрадор и Гренландия.

В период Великих Географических Открытий совершались следующие экспедиции:

- Под командованием Бартоломеу Диаша португальцы в 1488 г выплыли в Индийский океан.

- Христофор Колумб открыл в 1492-1498 гг острова Карибского моря и новый материк.

- В 1497 г экспедиция Васко да Гамы обогнули Африку, доплыв до Индии.

- Алонсо до Охед с командой, в которой состоял Америго Веспуччи, доплыл до берегов Суринама.

- В 1500 г Педро Алвареш Кабрал открыл Бразилию.

- Фернан Магеллан совершил в 1520 г кругосветное путешествие, проплыв через Магелланов пролив.

В начале XIX века открыли Антарктиду.

Изучения морского дна начались с конца XVIII века, однако серьезно вопросом занялись после экспедиции Ивана Крузенштерна в 1803-1806 гг. Проводили исследования температур и веса воды, а также ее прозрачности. Ученые обнаружили подводные течения. Итогом исследований стало создание нескольких карт.

Основными являются:

- Карта Гольфстрима.

- Карта глубин севера Атлантики.

- Карта ветров.

- Карта течений.

Первая научная экспедиция, проводившаяся в 1872-1876 годах, выявила новые данные, на основе которых была составлена карта глубин. Результатом трудов стало собрание книг в 50 томах. В последствии проводилось множество научных экспедиций, направленных на исследование океана и уточнение данных о нем.

Экологические проблемы

Экологическая ситуация в Атлантическом океане напряженная:

| Проблема | Причина |

| Вымирание китов | Истребление данного вида велось с освоения человеком зверобойного промысла. Усиленное истребление велось после изобретения гарпунной пушки. В 80-х годах XX века был введен мораторий, однако под давлением некоторых стран он отменен в 2010г. |

| Загрязнение нефтью | В 2010 г произошел взрыв на нефтяной платформе. Погибло 15 000 животных. |

| Мусорное пятно | Мусор, выбрасываемый в воды океана, под действием течений переносит в Саргассовое море. |

| Загрязнение радиоактивными веществами | Выбрасывание переработанных отходов АЭС в реки и непосредственно в океан. |

Государства на побережьях Атлантического океана

Атлантический океан омывает 5 материков, однако на побережьях 4 материков находятся страны.

Самые крупные страны на различных материках:

- Канада, США, Мексика.

- Бразилия, Аргентина, Колумбия.

- Россия, Турция, Франция.

- Алжир, Ливия, Ангола.

Кроме самостоятельных государств, присутствуют и зависимые территории. Например, Джерси (Великобритания).

Экономическое значение океана

Атлантический океан (глубина максимальная зафиксирована несколько десятилетий назад, поэтому показатель сегодня может несколько отличаться) осваивалась человеком очень давно, поэтому там представлены все виды хозяйственной деятельности на морских акваториях.

Рыболовство и морские промыслы

Из-за чрезмерного вылова рыбы ежегодный улов сильно сократился. На данный момент Атлантический океан обеспечивает 40% вылавливаемой рыбы по всему миру.

Из-за различий в климате специализация промысловых районов различается. К примеру, в тропиках вылавливают тунца и сардины, в районах холодных течений ведется вылов анчоусов. В умеренных широтах на севере вылавливают сельди, треску и другие виды рыб.

В 70-х годах предыдущего столетия был введен лимит на вылов рыбы, направленный на восстановление рыбных запасов. Международный конвенции предпринимают меры по обеспечению рациональности и эффективности рыболовства.

Транспортные пути

Атлантический океан занимает ведущее место по судоходству. На побережьях стран располагаются крупнейшие города-порты, проводятся грузовые и пассажирские перевозки. Транспортировка пассажиров происходит главным образом по воздуху. Особенно активно ведется сообщение между Исландией с Ньюфаундлендом и Северной Америкой.

Проведены следующие авиатрассы:

- Лиссабон – Дакар – Рио-де-Жанейро.

- Багамские острова – Дакар – Робертспорт.

На побережьях расположено три крупных космодрома.

Полезные ископаемые

Активно добывается нефть, в Северном море ведется добыча природного газа.

Кроме того, добывается:

- Сера – Мексиканский залив.

- Железная руда – прибрежные территории острова Ньюфаундленда.

- Алмазы – шельф Африки.

- Титан.

- Олово.

- Фосфориты.

- Уголь.

- Известняк.

Рекреационные ресурсы

Выездной туризм набирает популярность в странах Европы и Америки.

На побережье расположены многочисленные курорты (для примера приведены 5 курортов):

- Куба.

- Багамы.

- Гаити.

- Побережье Черного моря.

- П-ов Флорида.

С каждым годом страны Средиземноморья посещает все большее количество туристов.

В тройке самых посещаемых стран Атлантического океана:

- Франция.

- США.

- Испания.

Энергетика

На данный момент работают три ПЭС:

- Во Франции – «Ля Ранс».

- В Канаде – «Аннаполис».

- В Норвегии – «Хаммерфест».

Планируется открытие еще одной ПЭС в Канаде.

Портовые города

На берегах Атлантического океана расположено более 30 крупных портовых городов.

Некоторые из них:

- Санкт-Петербург.

- Гамбург.

- Бремен.

- Роттердам.

- Альхесирас.

- Барселона.

- Марсель.

- Мариуполь.

- Новороссийск.

- Батуми.

- Бейрут.

- Порт-Саид.

- Александрия.

- Касабланка.

- Дакар.

- Кейптаун.

- Буэнос-Айрес.

- Сантус.

- Рио-де-Жанейро.

- Хьюстон.

- Новый Орлеан.

- Нью-Йорк.

- Монреаль.

Специализация перечисленных выше портов сильно различается. В частности, из Хьюстона вывозят нефть, зерно, серу и оборудование, а из Дакара рыбу, руды, хлопок, скот, финики и земляной орех.

Атлантический океан формировался в течение долгого времени, изменялись его границы и рельеф дна. На побережьях образовывались новые государства, проводились исследования, в результате которых установлено, что максимальная глубина океана достигается во впадине Пуэрто-Рико. Она равняется 8 385 м.

Автор: mariamur1

Оформление статьи: Лозинский Олег

Видео об Атлантическом океане

Что такое Атлантический океан, особенности и расположение:

Источник